8

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

VIII. BAND

erreichten bei grofsen Gufsstücken Abmessungen,

welche denen der heutigen Kupolöfen entsprechen.

So gofs der berühmte Glocken- und Stückgiefser

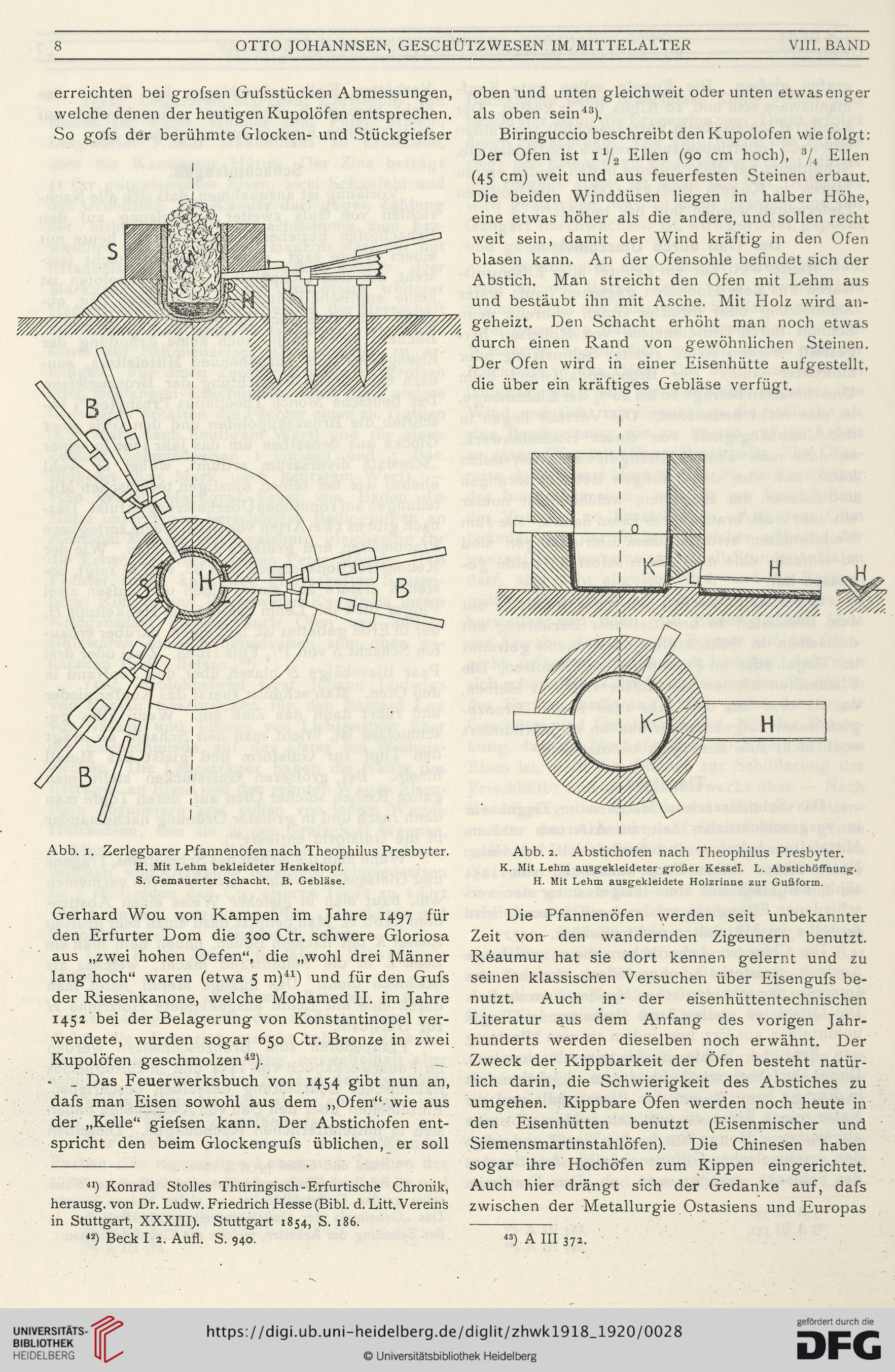

Abb. i. Zerlegbarer Pfannenofen nach Theophilus Presbyter.

H. Mit Lehm bekleideter Henkeltopf.

S. Gemauerter Schacht. B. Gebläse.

oben und unten gleich weit oder unten etwas enger

als oben sein43).

Biringuccio beschreibt den Kupolofen wie folgt:

Der Ofen ist 1*/2 Ellen (90 cm hoch), 3/4 Ellen

(45 cm) weit und aus feuerfesten Steinen erbaut.

Die beiden Winddüsen liegen in halber Höhe,

eine etwas höher als die andere, und sollen recht

weit sein, damit der Wind kräftig in den Ofen

blasen kann. An der Ofensohle befindet sich der

Abstich. Man streicht den Ofen mit Lehm aus

und bestäubt ihn mit Asche. Mit Holz wird an-

geheizt. Den Schacht erhöht man noch etwas

durch einen Rand von gewöhnlichen Steinen.

Der Ofen wird in einer Eisenhütte aufgestellt,

die über ein kräftiges Gebläse verfügt.

Abb. 2. Abstichofen nach Theophilus Presbyter.

K. Mit Lehm ausgekleideter-großer Kessel. L. Abstichöffnung.

H. Mit Lehm ausgekleidete Holzrinne zur Gußform.

Gerhard Wou von Kämpen im Jahre 1497 für

den Erfurter Dom die 300 Ctr. schwere Gloriosa

aus „zwei hohen Oefen“, die „wohl drei Männer

lang hoch“ waren (etwa 5 m)41) und für den Gufs

der Riesenkanone, welche Mohamed II. im Jahre

1452 bei der Belagerung von Konstantinopel ver-

wendete, wurden sogar 650 Ctr. Bronze in zwei

Kupolöfen geschmolzen42). _

- _ Das Feuerwerksbuch von 1454 gibt nun an,

dafs man Eisen sowohl aus dem ,,Ofen“- wie aus

der „Kelle“ giefsen kann. Der Abstichofen ent-

spricht den beim Glockengufs üblichen, er soll

41) Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik,

herausg. von Dr. Ludw. Friedrich Hesse (Bibi. d. Litt. Vereins

in Stuttgart, XXXIII). Stuttgart 1854, S. 186.

42) Beck I 2. Aufl. S. 940.

Die Pfannenöfen werden seit unbekannter

Zeit von- den wandernden Zigeunern benutzt.

Reaumur hat sie dort kennen gelernt und zu

seinen klassischen Versuchen über Eisengufs be-

nutzt. Auch in* der eisenhüttentechnischen

Literatur aus dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts werden dieselben noch erwähnt. Der

Zweck der Kippbarkeit der Öfen besteht natür-

lich darin, die Schwierigkeit des Abstiches zu

umgehen. Kippbare Öfen werden noch heute in

den Eisenhütten benutzt (Eisenmischer und

Siemensmartinstahlöfen). Die Chinesen haben

sogar ihre Hochöfen zum Kippen eingerichtet.

Auch hier drängt sich der Gedanke auf, dafs

zwischen der Metallurgie Ostasiens und Europas

43) A III372.

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

VIII. BAND

erreichten bei grofsen Gufsstücken Abmessungen,

welche denen der heutigen Kupolöfen entsprechen.

So gofs der berühmte Glocken- und Stückgiefser

Abb. i. Zerlegbarer Pfannenofen nach Theophilus Presbyter.

H. Mit Lehm bekleideter Henkeltopf.

S. Gemauerter Schacht. B. Gebläse.

oben und unten gleich weit oder unten etwas enger

als oben sein43).

Biringuccio beschreibt den Kupolofen wie folgt:

Der Ofen ist 1*/2 Ellen (90 cm hoch), 3/4 Ellen

(45 cm) weit und aus feuerfesten Steinen erbaut.

Die beiden Winddüsen liegen in halber Höhe,

eine etwas höher als die andere, und sollen recht

weit sein, damit der Wind kräftig in den Ofen

blasen kann. An der Ofensohle befindet sich der

Abstich. Man streicht den Ofen mit Lehm aus

und bestäubt ihn mit Asche. Mit Holz wird an-

geheizt. Den Schacht erhöht man noch etwas

durch einen Rand von gewöhnlichen Steinen.

Der Ofen wird in einer Eisenhütte aufgestellt,

die über ein kräftiges Gebläse verfügt.

Abb. 2. Abstichofen nach Theophilus Presbyter.

K. Mit Lehm ausgekleideter-großer Kessel. L. Abstichöffnung.

H. Mit Lehm ausgekleidete Holzrinne zur Gußform.

Gerhard Wou von Kämpen im Jahre 1497 für

den Erfurter Dom die 300 Ctr. schwere Gloriosa

aus „zwei hohen Oefen“, die „wohl drei Männer

lang hoch“ waren (etwa 5 m)41) und für den Gufs

der Riesenkanone, welche Mohamed II. im Jahre

1452 bei der Belagerung von Konstantinopel ver-

wendete, wurden sogar 650 Ctr. Bronze in zwei

Kupolöfen geschmolzen42). _

- _ Das Feuerwerksbuch von 1454 gibt nun an,

dafs man Eisen sowohl aus dem ,,Ofen“- wie aus

der „Kelle“ giefsen kann. Der Abstichofen ent-

spricht den beim Glockengufs üblichen, er soll

41) Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik,

herausg. von Dr. Ludw. Friedrich Hesse (Bibi. d. Litt. Vereins

in Stuttgart, XXXIII). Stuttgart 1854, S. 186.

42) Beck I 2. Aufl. S. 940.

Die Pfannenöfen werden seit unbekannter

Zeit von- den wandernden Zigeunern benutzt.

Reaumur hat sie dort kennen gelernt und zu

seinen klassischen Versuchen über Eisengufs be-

nutzt. Auch in* der eisenhüttentechnischen

Literatur aus dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts werden dieselben noch erwähnt. Der

Zweck der Kippbarkeit der Öfen besteht natür-

lich darin, die Schwierigkeit des Abstiches zu

umgehen. Kippbare Öfen werden noch heute in

den Eisenhütten benutzt (Eisenmischer und

Siemensmartinstahlöfen). Die Chinesen haben

sogar ihre Hochöfen zum Kippen eingerichtet.

Auch hier drängt sich der Gedanke auf, dafs

zwischen der Metallurgie Ostasiens und Europas

43) A III372.