1/2. HEFT

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

11

1497 beschliefst der Rat von Würzburg, einen

Büchsenmeister von Nürnberg zu holen, der

Eisenbüchsen giefsen kann51).

1499 schickt' König Ludwig XI. den Eid-

genossen einen gröiseren Zug Artillerie. Dabei

befinden sich auch mehrere Büchsen- und Kugel-

giefser* 55).

1499. Als die Churer im Schwabenkrieg mit

ihrem Heer vor Werdenberg angekommen sind,

bitten sie den Rat ihrer Stadt sofort das „Modell“

zu den Eisenkugeln sowie Handwerker, darunter

auch Melchior Kannegiefser, zu schicken, da man

versuchen will, Eisenkugeln zu giefsen56).

Der Gufs eiserner Geschütze.

Die mehrfach erwähnte Abhängigkeit von

der älteren Bronzetechnik erstreckt sich auch

auf die Geschützformerei. Die Eisengeschütze

wurden wie die bronzenen ursprünglich von den

Büchsenmeistern und den Glocken-, Rot- und

Zinngiefsern eingeformt und zwar nach den beim

Bronzegufs üblichen Verfahren. Es genügt wegen

der Einzelheiten auf das Feuerwerksbuch von

1454 sowie auf die Schriftsteller des 16. Jahr-

hunderts Biringuccio und Kasper Brunner hin-

zuweisen59), welche den Gufs der Bronzegeschütze

genau beschreiben, und nur kurz folgendes zu

bemerken:

Man gofs alle gröfseren Langgeschütze stehend

in der Dammgrube hohl über den Kern mit dem

Stofsboden nach unten. Das Rohrmodell bestand

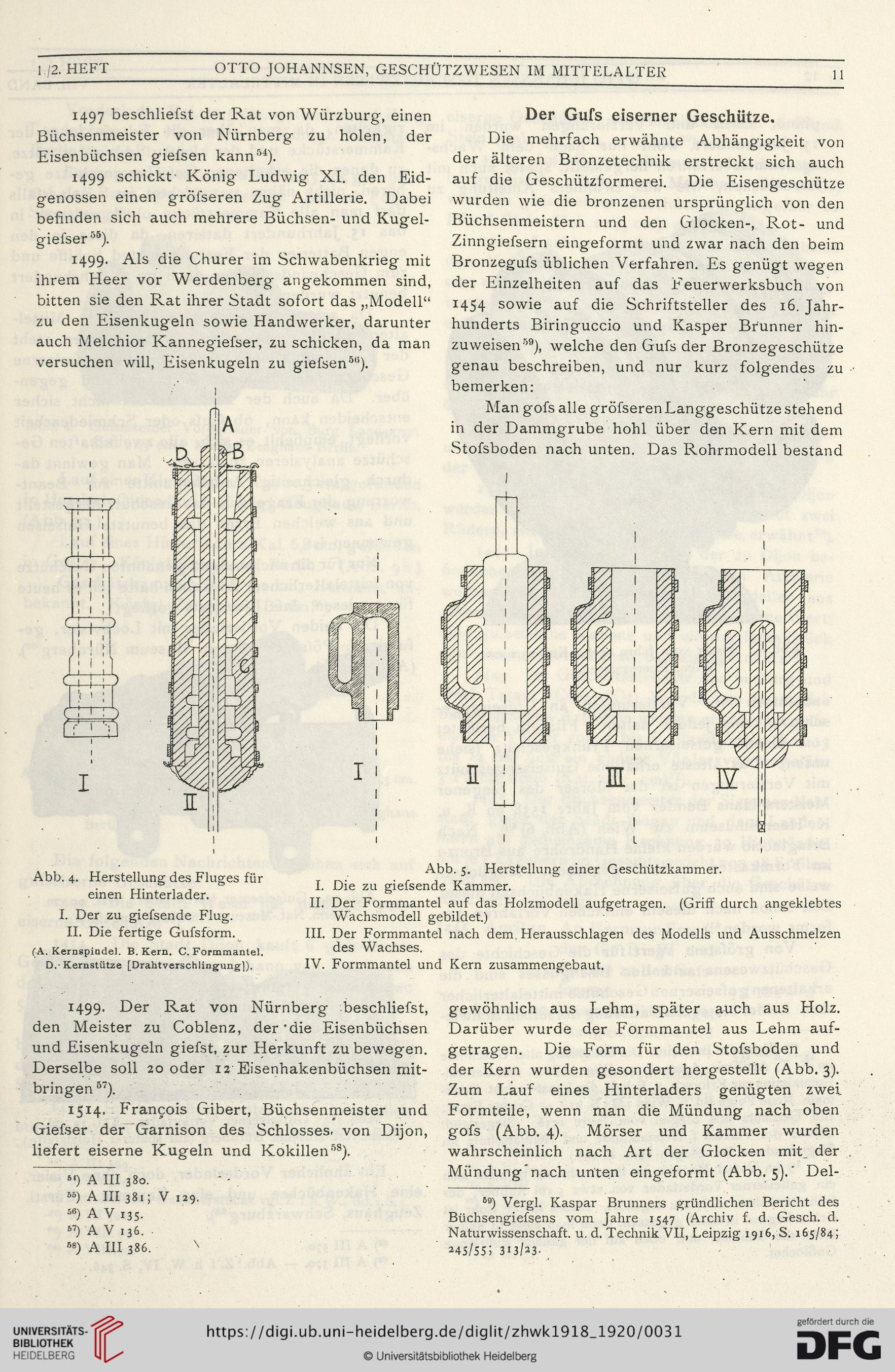

Abb. 4. Herstellung des Fluges für

einen Hinterlader.

I. Der zu giefsende Flug.

II. Die fertige Gufsform.

(A. Kernspindel. B. Kern. C. Formmantel.

D.- Kernstütze [Drahtverschlingung]).

Abb. 5. Herstellung einer Geschützkammer.

I. Die zu giefsende Kammer.

II. Der Formmantel auf das Holzmodell aufgetragen. (Griff durch angeklebtes

Wächsmodell gebildet.)

III. Der Formmantel nach dem Herausschlagen des Modells und Ausschmelzen

des Wachses.

IV. Formmantel und Kern zusammengebaut.

1499. Der Rat von Nürnberg beschliefst,

den Meister zu Coblenz, der "die Eisenbüchsen

und Eisenkugeln giefst, zur Herkunft zu bewegen.

Derselbe soll 20 oder 12 Eisenhakenbüchsen mit-

bringen57 *).

1514. Francois Gibert, Büchsenmeister und

Giefser der Garnison des Schlosses, von Dijon,

liefert eiserne Kugeln und Kokillen5S).

5‘) A III 380. ' - . .

55) A III 381; V 129.

58) A V 135.

s1) A V 13 6.

fi8) A III 386. x

gewöhnlich aus Lehm, später auch aus Holz.

Darüber wurde der Formmantel aus Lehm auf-

getragen. Die Form für den Stofsboden und

der Kern wurden gesondert hergestellt (Abb. 3).

Zum Lauf eines Hinterladers genügten zwei.

Formteile, wenn man die Mündung nach oben

gofs (Abb. 4). Mörser und Kammer wurden

wahrscheinlich nach Art der Glocken mit. der

Mündung nach unten eingeformt (Abb. 5).' Del-

69) Vergl. Kaspar Brunners gründlichen Bericht des

Büchsengiefsens vom Jahre 1547 (Archiv f. d. Gesch. d.

Naturwissenschaft, u. d. Technik VII, Leipzig 1916, S. 165/84;

245/55; 313/23.

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

11

1497 beschliefst der Rat von Würzburg, einen

Büchsenmeister von Nürnberg zu holen, der

Eisenbüchsen giefsen kann51).

1499 schickt' König Ludwig XI. den Eid-

genossen einen gröiseren Zug Artillerie. Dabei

befinden sich auch mehrere Büchsen- und Kugel-

giefser* 55).

1499. Als die Churer im Schwabenkrieg mit

ihrem Heer vor Werdenberg angekommen sind,

bitten sie den Rat ihrer Stadt sofort das „Modell“

zu den Eisenkugeln sowie Handwerker, darunter

auch Melchior Kannegiefser, zu schicken, da man

versuchen will, Eisenkugeln zu giefsen56).

Der Gufs eiserner Geschütze.

Die mehrfach erwähnte Abhängigkeit von

der älteren Bronzetechnik erstreckt sich auch

auf die Geschützformerei. Die Eisengeschütze

wurden wie die bronzenen ursprünglich von den

Büchsenmeistern und den Glocken-, Rot- und

Zinngiefsern eingeformt und zwar nach den beim

Bronzegufs üblichen Verfahren. Es genügt wegen

der Einzelheiten auf das Feuerwerksbuch von

1454 sowie auf die Schriftsteller des 16. Jahr-

hunderts Biringuccio und Kasper Brunner hin-

zuweisen59), welche den Gufs der Bronzegeschütze

genau beschreiben, und nur kurz folgendes zu

bemerken:

Man gofs alle gröfseren Langgeschütze stehend

in der Dammgrube hohl über den Kern mit dem

Stofsboden nach unten. Das Rohrmodell bestand

Abb. 4. Herstellung des Fluges für

einen Hinterlader.

I. Der zu giefsende Flug.

II. Die fertige Gufsform.

(A. Kernspindel. B. Kern. C. Formmantel.

D.- Kernstütze [Drahtverschlingung]).

Abb. 5. Herstellung einer Geschützkammer.

I. Die zu giefsende Kammer.

II. Der Formmantel auf das Holzmodell aufgetragen. (Griff durch angeklebtes

Wächsmodell gebildet.)

III. Der Formmantel nach dem Herausschlagen des Modells und Ausschmelzen

des Wachses.

IV. Formmantel und Kern zusammengebaut.

1499. Der Rat von Nürnberg beschliefst,

den Meister zu Coblenz, der "die Eisenbüchsen

und Eisenkugeln giefst, zur Herkunft zu bewegen.

Derselbe soll 20 oder 12 Eisenhakenbüchsen mit-

bringen57 *).

1514. Francois Gibert, Büchsenmeister und

Giefser der Garnison des Schlosses, von Dijon,

liefert eiserne Kugeln und Kokillen5S).

5‘) A III 380. ' - . .

55) A III 381; V 129.

58) A V 135.

s1) A V 13 6.

fi8) A III 386. x

gewöhnlich aus Lehm, später auch aus Holz.

Darüber wurde der Formmantel aus Lehm auf-

getragen. Die Form für den Stofsboden und

der Kern wurden gesondert hergestellt (Abb. 3).

Zum Lauf eines Hinterladers genügten zwei.

Formteile, wenn man die Mündung nach oben

gofs (Abb. 4). Mörser und Kammer wurden

wahrscheinlich nach Art der Glocken mit. der

Mündung nach unten eingeformt (Abb. 5).' Del-

69) Vergl. Kaspar Brunners gründlichen Bericht des

Büchsengiefsens vom Jahre 1547 (Archiv f. d. Gesch. d.

Naturwissenschaft, u. d. Technik VII, Leipzig 1916, S. 165/84;

245/55; 313/23.