1.12. HEFT

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

19

Diese Öffnung benutzt man zum Ausschmelzen

des Wachses und zum Eingiefsen der Bronze.

zur Massenherstellung. Man scheint dasselbe

jedoch später nicht sofort durch den im 18. und

19. Jahrhundert üblichen Kastengufs über einem

freitragenden Kern ersetzt zu haben, dessen

Spindel durch das Mundloch der Bombe geht

(Abb. 12), sondern den Kern mit Hilfe einer

durchgehenden Spindel befestigt zu haben

(Abb. 13 u. 14). Augustin Brand schreibt näm-

lich noch 1713, dafs die Granaten oft zu früh

platzen, wenn die Löcher, welche die Kern-

spindeln lassen, nicht gut verschlossen werden.

Diese Löcher sollen sich in der Mitte und nicht

wurden, um die alten grofskalibrigen Stein-

büchsen zu verwerten und um eine stärkere

Wirkung gegen Ziele geringer Festigkeit zu er-

zielen als mit kleinen Vollkugeln möglich war.

Die wenigen bisher bekannten Nachrichten

über gufseiserne Spreng- und Hohlkugeln sind

folgende:

1467/68. Von der herzoglich burgundi-

schen Artillerie werden zur Schiffs-

ausrüstung für einen Kreuzzug für

das Schiff des Ritters Josse de La-

laing 25 „gufseiserne Kugeln zum

Feuerwerfen“ und für Henry de

Borsseile 45 „gufseiserne Hohlkugeln

zum Feuer werfen“ bestimmt152 153).

1488/89. Im Geschützinventar der

zu Ingolstadt befindlichen Artillerie

Herzogs Georg des Reichen von

Niederbayern werden 200 kleine un-

gefüllte Eisenkugeln zum schlagen-

den Feuerwerk erwähnt’83).

1507. König Maximilian befiehlt

seinem Zeugmeister Bartlme Freis¬

ieben im Jahre 1508 50 eiserne Hohlkugeln an-

zufertigen. Hierzu bemerkt später der Zeug-

meister, dafs der Auftrag noch nicht in Aus-

führung genommen ist154).

Um 1506/08. König Maximilians Zeugmeister

Bartlme Freisieben verpflichtet sich in einem

Jahre 100 hohle eiserne Kugeln zum Leoparden

machen zu lassen155 *).

1510. Die Königl. Eisenhütte bei Helsingborg

liefert auf das Schlofs Kopenhagen 50 „Feuer-

bälle“ im Gewichte von 2^ Schiffspfund 8 Lis-

pfund (493 kg). — Ein Geschofs wog also etwa

Nach dem Gufs schlägt man die äufsere Lehm¬

schicht ab, zieht die Spindel heraus und holt den

Kernlehm mit einer Kratze heraus. Dieses -auch

von Biringuccio beschriebene Verfahren liefert

einwandfreie Gufsstücke ohne Schwächung durch

eingegossene Kernstützen, eignet sich aber nicht Um

I

z

s

J

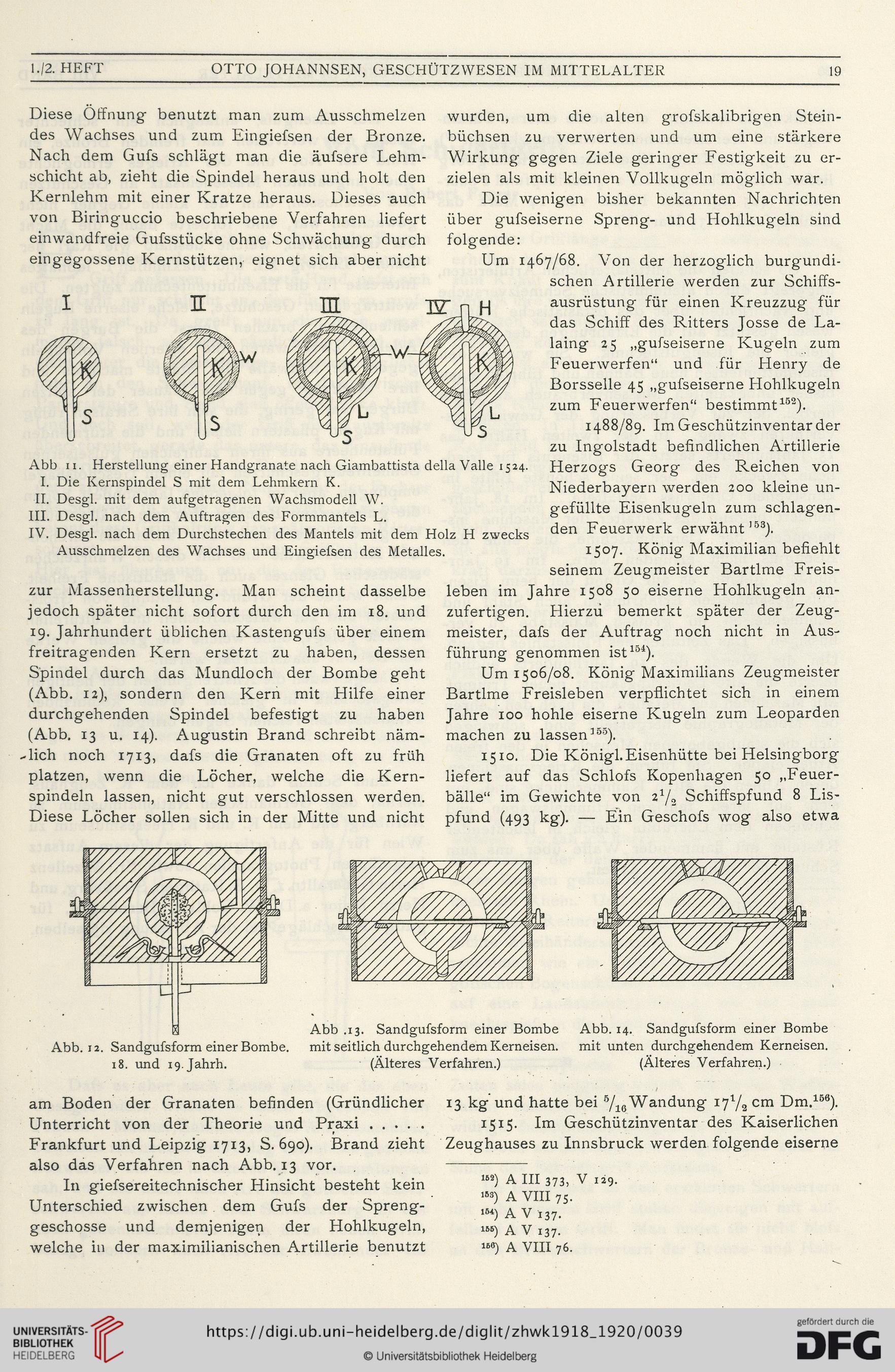

Abb 11. Herstellung einer Handgranate nach Giambattista della Valle 1524.

I. Die Kernspindel S mit dem Lehmkern K.

II. Desgl. mit dem aufgetragenen Wachsmodell W.

III. Desgl. nach dem Aufträgen des Formmantels L.

IV. Desgl. nach dem Durchstechen des Mantels mit dem Holz H zwecks

Ausschmelzen des Wachses und Eingiefsen des Metalles.

Abb. 12. Sandgufsform einer Bombe.

18. und 19-Jahrh.

Abb .13. Sandgufsform einer Bombe

mit seitlich durchgehendem Kerneisen.

(Älteres Verfahren.)

Abb. 14. Sandgufsform einer Bombe

mit unten durchgehendem Kerneisen.

(Älteres Verfahren.)

am Boden der Granaten befinden (Gründlicher

Unterricht von der Theorie und Praxi.

Frankfurt und Leipzig 1713, S. 690). Brand zieht

also das Verfahren nach Abb. 13 vor.

In giefsereitechnischer Hinsicht besteht kein

Unterschied zwischen dem Gufs der Spreng-

geschosse und demjenigen der Hohlkugeln,

welche in der maximilianischen Artillerie benutzt

13 kg und hatte bei 5/10 Wandung i71/2 cm Dm.158).

1515. Im Geschützinventar des Kaiserlichen

Zeughauses zu Innsbruck werden folgende eiserne

162) A III373, V 129.

153) A VIII 75.

1W) A V 137.

15B) A V 137.

««) A VIII 76.

OTTO JOHANNSEN, GESCHÜTZWESEN IM MITTELALTER

19

Diese Öffnung benutzt man zum Ausschmelzen

des Wachses und zum Eingiefsen der Bronze.

zur Massenherstellung. Man scheint dasselbe

jedoch später nicht sofort durch den im 18. und

19. Jahrhundert üblichen Kastengufs über einem

freitragenden Kern ersetzt zu haben, dessen

Spindel durch das Mundloch der Bombe geht

(Abb. 12), sondern den Kern mit Hilfe einer

durchgehenden Spindel befestigt zu haben

(Abb. 13 u. 14). Augustin Brand schreibt näm-

lich noch 1713, dafs die Granaten oft zu früh

platzen, wenn die Löcher, welche die Kern-

spindeln lassen, nicht gut verschlossen werden.

Diese Löcher sollen sich in der Mitte und nicht

wurden, um die alten grofskalibrigen Stein-

büchsen zu verwerten und um eine stärkere

Wirkung gegen Ziele geringer Festigkeit zu er-

zielen als mit kleinen Vollkugeln möglich war.

Die wenigen bisher bekannten Nachrichten

über gufseiserne Spreng- und Hohlkugeln sind

folgende:

1467/68. Von der herzoglich burgundi-

schen Artillerie werden zur Schiffs-

ausrüstung für einen Kreuzzug für

das Schiff des Ritters Josse de La-

laing 25 „gufseiserne Kugeln zum

Feuerwerfen“ und für Henry de

Borsseile 45 „gufseiserne Hohlkugeln

zum Feuer werfen“ bestimmt152 153).

1488/89. Im Geschützinventar der

zu Ingolstadt befindlichen Artillerie

Herzogs Georg des Reichen von

Niederbayern werden 200 kleine un-

gefüllte Eisenkugeln zum schlagen-

den Feuerwerk erwähnt’83).

1507. König Maximilian befiehlt

seinem Zeugmeister Bartlme Freis¬

ieben im Jahre 1508 50 eiserne Hohlkugeln an-

zufertigen. Hierzu bemerkt später der Zeug-

meister, dafs der Auftrag noch nicht in Aus-

führung genommen ist154).

Um 1506/08. König Maximilians Zeugmeister

Bartlme Freisieben verpflichtet sich in einem

Jahre 100 hohle eiserne Kugeln zum Leoparden

machen zu lassen155 *).

1510. Die Königl. Eisenhütte bei Helsingborg

liefert auf das Schlofs Kopenhagen 50 „Feuer-

bälle“ im Gewichte von 2^ Schiffspfund 8 Lis-

pfund (493 kg). — Ein Geschofs wog also etwa

Nach dem Gufs schlägt man die äufsere Lehm¬

schicht ab, zieht die Spindel heraus und holt den

Kernlehm mit einer Kratze heraus. Dieses -auch

von Biringuccio beschriebene Verfahren liefert

einwandfreie Gufsstücke ohne Schwächung durch

eingegossene Kernstützen, eignet sich aber nicht Um

I

z

s

J

Abb 11. Herstellung einer Handgranate nach Giambattista della Valle 1524.

I. Die Kernspindel S mit dem Lehmkern K.

II. Desgl. mit dem aufgetragenen Wachsmodell W.

III. Desgl. nach dem Aufträgen des Formmantels L.

IV. Desgl. nach dem Durchstechen des Mantels mit dem Holz H zwecks

Ausschmelzen des Wachses und Eingiefsen des Metalles.

Abb. 12. Sandgufsform einer Bombe.

18. und 19-Jahrh.

Abb .13. Sandgufsform einer Bombe

mit seitlich durchgehendem Kerneisen.

(Älteres Verfahren.)

Abb. 14. Sandgufsform einer Bombe

mit unten durchgehendem Kerneisen.

(Älteres Verfahren.)

am Boden der Granaten befinden (Gründlicher

Unterricht von der Theorie und Praxi.

Frankfurt und Leipzig 1713, S. 690). Brand zieht

also das Verfahren nach Abb. 13 vor.

In giefsereitechnischer Hinsicht besteht kein

Unterschied zwischen dem Gufs der Spreng-

geschosse und demjenigen der Hohlkugeln,

welche in der maximilianischen Artillerie benutzt

13 kg und hatte bei 5/10 Wandung i71/2 cm Dm.158).

1515. Im Geschützinventar des Kaiserlichen

Zeughauses zu Innsbruck werden folgende eiserne

162) A III373, V 129.

153) A VIII 75.

1W) A V 137.

15B) A V 137.

««) A VIII 76.