R. FORRER, VOM SCHWERTGRIFF

23

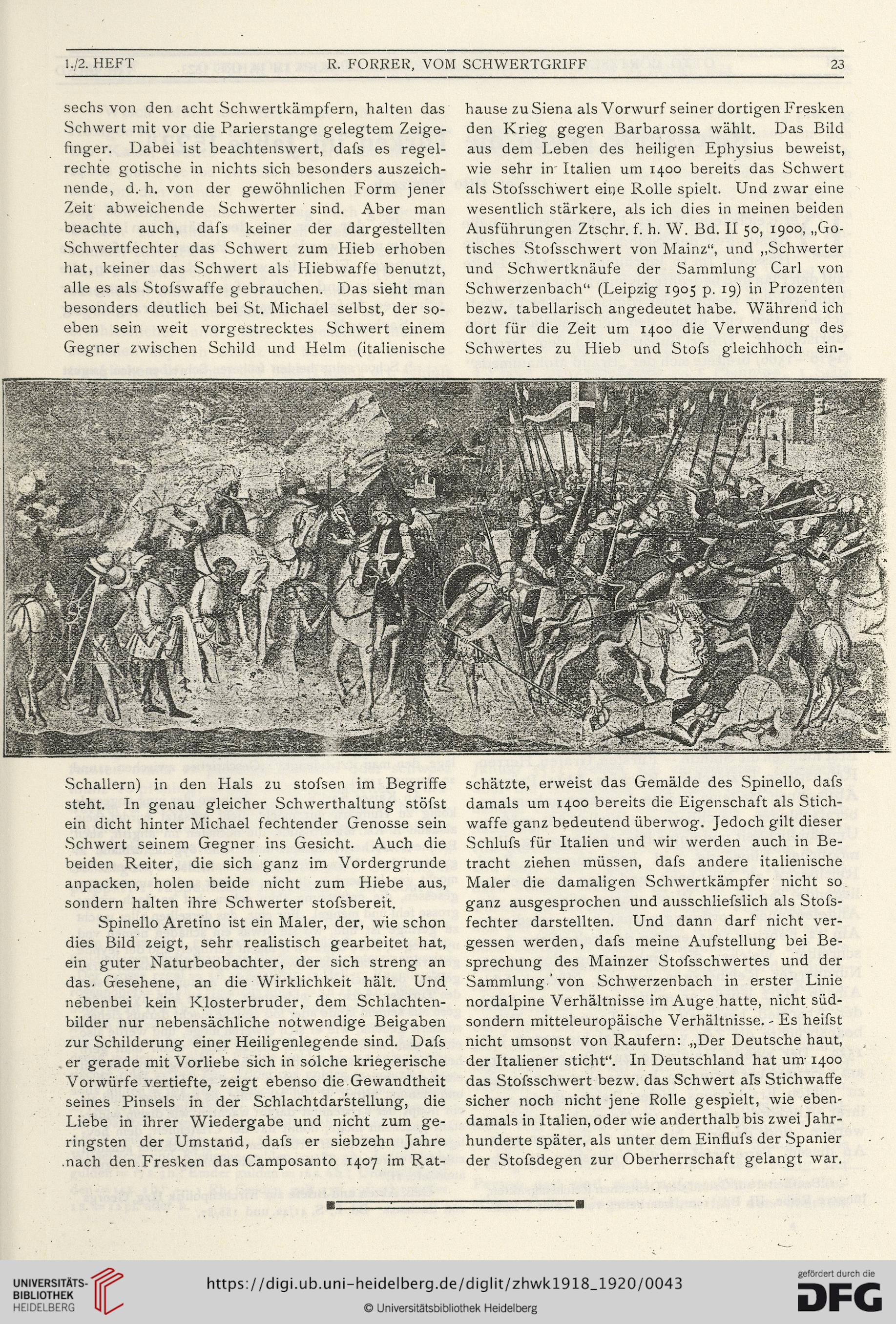

sechs von den acht Schwertkämpfern, halten das

Schwert mit vor die Parierstange gelegtem Zeige-

finger. Dabei ist beachtenswert, dafs es regel-

rechte gotische in nichts sich besonders auszeich-

nende, d. h. von der gewöhnlichen Form jener

Zeit abweichende Schwerter sind. Aber man

beachte auch, dafs keiner der dargestellten

Schwertfechter das Schwert zum Hieb erhoben

hat, keiner das Schwert als Hiebwaffe benutzt,

alle es als Stofswaffe gebrauchen. Das sieht man

besonders deutlich bei St. Michael selbst, der so-

eben sein weit vorgestrecktes Schwert einem

Gegner zwischen Schild und Helm (italienische

hause zu Siena als Vorwurf seiner dortigen Fresken

den Krieg gegen Barbarossa wählt. Das Bild

aus dem Leben des heiligen Ephysius beweist,

wie sehr im Italien um 1400 bereits das Schwert

als Stofsschwert eine Rolle spielt. Und zwar eine

wesentlich stärkere, als ich dies in meinen beiden

Ausführungen Ztschr. f. h. W. Bd. II 50, 1900, „Go-

tisches Stofsschwert von Mainz“, und ,.Schwerter

und Schwertknäufe der Sammlung Carl von

Schwerzenbach“ (Leipzig 1905 p. 19) in Prozenten

bezw. tabellarisch angedeutet habe. Während ich

dort für die Zeit um 1400 die Verwendung des

Schwertes zu Hieb und Stofs gleichhoch ein-

Schallern) in den Hals zu stofsen im Begriffe

steht. In genau gleicher Schwerthaltung stöfst

ein dicht hinter Michael fechtender Genosse sein

Schwert seinem Gegner ins Gesicht. Auch die

beiden Reiter, die sich ganz im Vordergründe

anpacken, holen beide nicht zum Hiebe aus,

sondern halten ihre Schwerter stofsbereit.

Spinello Aretino ist ein Maler, der, wie schon

dies Bild zeigt, sehr realistisch gearbeitet hat,

ein guter Naturbeobachter, der sich streng an

das- Gesehene, an die Wirklichkeit hält. Und

nebenbei kein Klosterbruder, dem Schlachten-

bilder nur nebensächliche notwendige Beigaben

zur Schilderung einer Heiligenlegende sind. Dafs

er gerade mit Vorliebe sich in solche kriegerische

Vorwürfe vertiefte, zeigt ebenso die Gewandtheit

seines Pinsels in der Schlachtdarstellung, die

Liebe in ihrer Wiedergabe und nicht zum ge-

ringsten der Umstand, dafs er siebzehn Jahre

.nach den.Fresken das Camposanto 1407 im Rat-

schätzte, erweist das Gemälde des Spinello, dafs

damals um 1400 bereits die Eigenschaft als Stich-

waffe ganz bedeutend überwog. Jedoch gilt dieser

Schlufs für Italien und wir werden auch in Be-

tracht ziehen müssen, dafs andere italienische

Maler die damaligen Schwertkämpfer nicht so

ganz ausgesprochen und ausschliefslich als Stofs-

fechter darstellten. Und dann darf nicht ver-

gessen werden, dafs meine Aufstellung bei Be-

sprechung des Mainzer Stofsschwertes und der

Sammlung ' von Schwerzenbach in erster Linie

nordalpine Verhältnisse im Auge hatte, nicht süd-

sondern mitteleuropäische Verhältnisse. - Es heifst

nicht umsonst von Raufern: „Der Deutsche haut,

der Italiener sticht“. In Deutschland hat um-1400

das Stofsschwert bezw. das Schwert als Stichwaffe

sicher noch nicht jene Rolle gespielt, wie eben-

damals in Italien, oder wie anderthalb bis zwei Jahr-

hunderte später, als unter dem Einflufs der Spanier

der Stofsdegen zur Oberherrschaft gelangt war.

23

sechs von den acht Schwertkämpfern, halten das

Schwert mit vor die Parierstange gelegtem Zeige-

finger. Dabei ist beachtenswert, dafs es regel-

rechte gotische in nichts sich besonders auszeich-

nende, d. h. von der gewöhnlichen Form jener

Zeit abweichende Schwerter sind. Aber man

beachte auch, dafs keiner der dargestellten

Schwertfechter das Schwert zum Hieb erhoben

hat, keiner das Schwert als Hiebwaffe benutzt,

alle es als Stofswaffe gebrauchen. Das sieht man

besonders deutlich bei St. Michael selbst, der so-

eben sein weit vorgestrecktes Schwert einem

Gegner zwischen Schild und Helm (italienische

hause zu Siena als Vorwurf seiner dortigen Fresken

den Krieg gegen Barbarossa wählt. Das Bild

aus dem Leben des heiligen Ephysius beweist,

wie sehr im Italien um 1400 bereits das Schwert

als Stofsschwert eine Rolle spielt. Und zwar eine

wesentlich stärkere, als ich dies in meinen beiden

Ausführungen Ztschr. f. h. W. Bd. II 50, 1900, „Go-

tisches Stofsschwert von Mainz“, und ,.Schwerter

und Schwertknäufe der Sammlung Carl von

Schwerzenbach“ (Leipzig 1905 p. 19) in Prozenten

bezw. tabellarisch angedeutet habe. Während ich

dort für die Zeit um 1400 die Verwendung des

Schwertes zu Hieb und Stofs gleichhoch ein-

Schallern) in den Hals zu stofsen im Begriffe

steht. In genau gleicher Schwerthaltung stöfst

ein dicht hinter Michael fechtender Genosse sein

Schwert seinem Gegner ins Gesicht. Auch die

beiden Reiter, die sich ganz im Vordergründe

anpacken, holen beide nicht zum Hiebe aus,

sondern halten ihre Schwerter stofsbereit.

Spinello Aretino ist ein Maler, der, wie schon

dies Bild zeigt, sehr realistisch gearbeitet hat,

ein guter Naturbeobachter, der sich streng an

das- Gesehene, an die Wirklichkeit hält. Und

nebenbei kein Klosterbruder, dem Schlachten-

bilder nur nebensächliche notwendige Beigaben

zur Schilderung einer Heiligenlegende sind. Dafs

er gerade mit Vorliebe sich in solche kriegerische

Vorwürfe vertiefte, zeigt ebenso die Gewandtheit

seines Pinsels in der Schlachtdarstellung, die

Liebe in ihrer Wiedergabe und nicht zum ge-

ringsten der Umstand, dafs er siebzehn Jahre

.nach den.Fresken das Camposanto 1407 im Rat-

schätzte, erweist das Gemälde des Spinello, dafs

damals um 1400 bereits die Eigenschaft als Stich-

waffe ganz bedeutend überwog. Jedoch gilt dieser

Schlufs für Italien und wir werden auch in Be-

tracht ziehen müssen, dafs andere italienische

Maler die damaligen Schwertkämpfer nicht so

ganz ausgesprochen und ausschliefslich als Stofs-

fechter darstellten. Und dann darf nicht ver-

gessen werden, dafs meine Aufstellung bei Be-

sprechung des Mainzer Stofsschwertes und der

Sammlung ' von Schwerzenbach in erster Linie

nordalpine Verhältnisse im Auge hatte, nicht süd-

sondern mitteleuropäische Verhältnisse. - Es heifst

nicht umsonst von Raufern: „Der Deutsche haut,

der Italiener sticht“. In Deutschland hat um-1400

das Stofsschwert bezw. das Schwert als Stichwaffe

sicher noch nicht jene Rolle gespielt, wie eben-

damals in Italien, oder wie anderthalb bis zwei Jahr-

hunderte später, als unter dem Einflufs der Spanier

der Stofsdegen zur Oberherrschaft gelangt war.