48

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

VIII. BAND

eilige Palintonos des Agesistratos, den Athenaios

erwähnt.

Das Normalgeschofs war der Stein und nach

seinem Gewicht wurden die Geschütze benannt.

Das Kaliber in Zoll wurde bestimmt nach der

Abstand der Leiterbäume ist 1% K., die Höhe

derselben i K., die Dicke 4/4 K. Oben sind längs

der Leiterbäume die im Querschnitt- dreieckigen

Federn, 4/4 X x/18 K. stark, angebracht, welche den

Schieber führen. Die Rinne des Schiebers ent-

Formel

worin Durchmesser des Spannloches, 71 das Ge-

wicht des zu verschiefsenden Steines in Minen ist.

spricht der Kugeldicke. Zwei grofse und zwei

kleine Streben stützen die Rahmen gegen die

Leiter.

Das Wurfgeschütz bedarf einen Aufstellungs-

Das ergibt nach Philon

für 10 Minen

11 Zoll

45

12 7i»

20

14 »

3°

!574»

5°

1 Talent

20 „

272 n

25 »

3

27 >>

was mit der Rechnung nicht ganz genau stimmt.

raum von 14 K. Breite und Höhe und 20 K. Länge,

Zur Geschützbedienung gehörten für die

10 bis 50 minigen Geschütze 4, für das talentige 6,

für die gröfseren je nach der Spannvorrichtung

10—12 Mann.

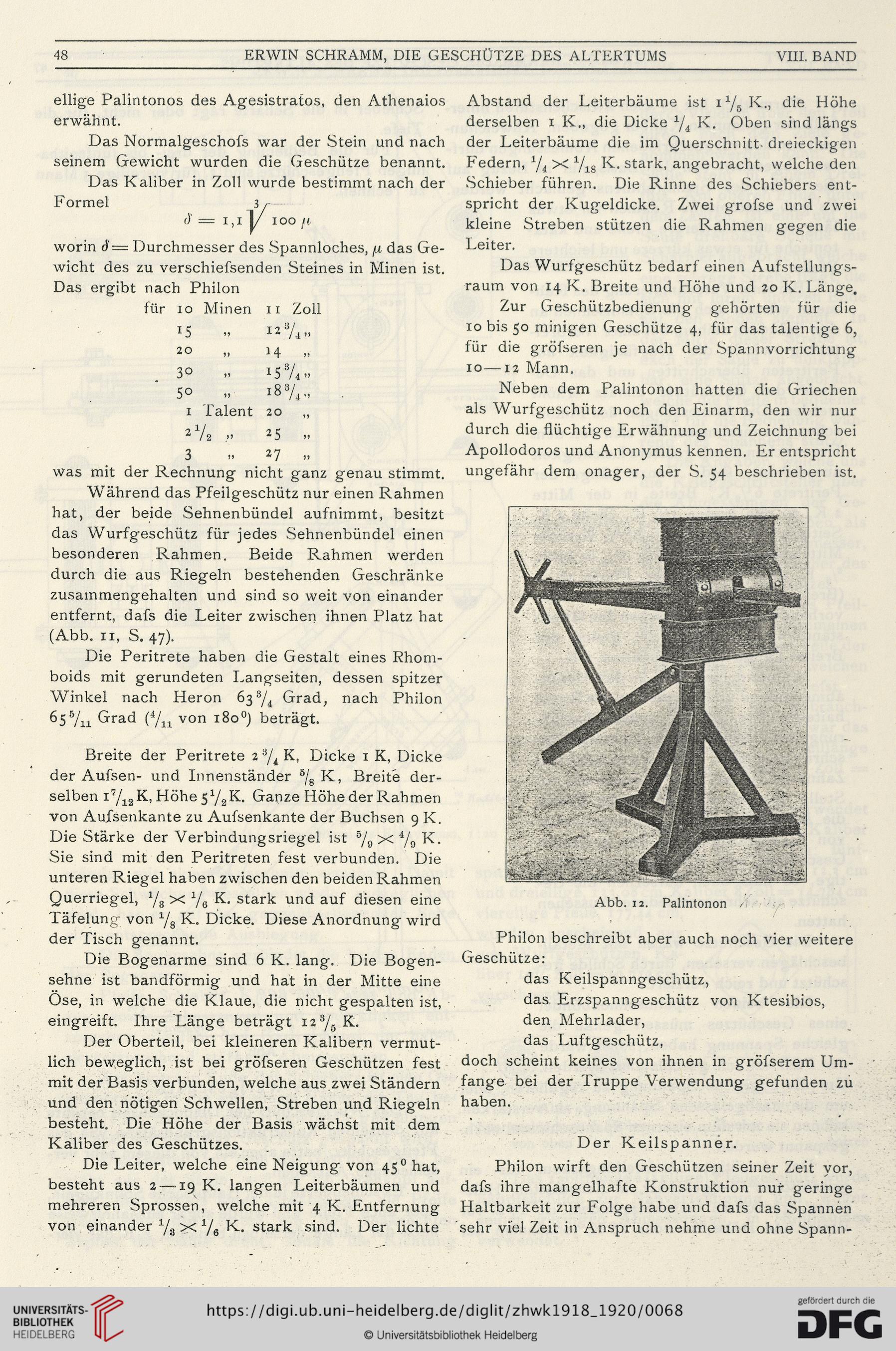

Neben dem Palintonon hatten die Griechen

als Wurfgeschütz noch den Einarm, den wir nur

durch die flüchtige Erwähnung und Zeichnung bei

Apollodoros und Anonymus kennen. Er entspricht

ungefähr dem onager, der S. 54 beschrieben ist.

Während das Pfeilgeschütz nur einen Rahmen

hat, der beide Sehnenbündel aufnimmt, besitzt

das Wurfgeschütz für jedes Sehnenbündel einen

besonderen Rahmen. Beide Rahmen werden

durch die aus Riegeln bestehenden Geschränke

zusammengehalten und sind so weit von einander

entfernt, dafs die Leiter zwischen ihnen Platz hat

(Abb. 11, S. 47).

Die Peritrete haben die Gestalt eines Rhom-

boids mit gerundeten Langseiten, dessen spitzer

Winkel nach Heron 63% Grad, nach Philon

Ö55/h Grad (4/41 von 1800) beträgt.

Breite der Peritrete 2 3/4 K, Dicke 1 K, Dicke

der Aufsen- und Innenständer ö/8 K, Breite der-

selben i7/12K, Höhe 51/«,K. Ganze Höhe der Rahmen

von Aufsenkante zu Aufsenkante der Buchsen 9 K.

Die Stärke der Verbindungsriegel ist ö/öx4/0K.

Sie sind mit den Peritreten fest verbunden. Die

unteren Riegel haben zwischen den beiden Rahmen

Querriegel, 4/8 x % K. stark und auf diesen eine

Täfelung von 4/8 K. Dicke. Diese Anordnung wird

der Tisch genannt.

Die Bogenarme sind 6 K. lang.. Die Bogen-

sehne ist bandförmig und hat in der Mitte eine

Öse, in welche die Klaue, die nicht gespalten ist,

eingreift. Ihre Länge beträgt i23/5K.

Der Oberteil, bei kleineren Kalibern vermut-

lich beweglich, ist bei gröfseren Geschützen fest

mit der Basis verbunden, welche aus zwei Ständern

und den nötigen Schwellen, Streben und Riegeln

besteht. Die Höhe der Basis wächst mit dem

Kaliber des Geschützes.

Die Leiter, welche eine Neigung von 45° hat,

besteht aus 2-—19 K. langen Leiterbäumen und

mehreren Sprossen, welche mit 4 K. Entfernung

von einander 4/3 X */6 K. stark sind. Der lichte

Philon beschreibt aber auch noch vier weitere

Geschütze:

das Keilspanngeschütz,

das. Erzspanngeschütz von Ktesibios,

den Mehrlader,

das Luftgeschütz,

doch scheint keines von ihnen in gröfserem Um-

fange bei der Truppe Verwendung gefunden zu

haben.

Der Keilspanner.

Philon wirft den Geschützen seiner Zeit vor,

dafs ihre mangelhafte Konstruktion nur geringe

Haltbarkeit zur Folge habe und dafs das Spannen

sehr viel Zeit in Anspruch nehme und ohne Spann-

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

VIII. BAND

eilige Palintonos des Agesistratos, den Athenaios

erwähnt.

Das Normalgeschofs war der Stein und nach

seinem Gewicht wurden die Geschütze benannt.

Das Kaliber in Zoll wurde bestimmt nach der

Abstand der Leiterbäume ist 1% K., die Höhe

derselben i K., die Dicke 4/4 K. Oben sind längs

der Leiterbäume die im Querschnitt- dreieckigen

Federn, 4/4 X x/18 K. stark, angebracht, welche den

Schieber führen. Die Rinne des Schiebers ent-

Formel

worin Durchmesser des Spannloches, 71 das Ge-

wicht des zu verschiefsenden Steines in Minen ist.

spricht der Kugeldicke. Zwei grofse und zwei

kleine Streben stützen die Rahmen gegen die

Leiter.

Das Wurfgeschütz bedarf einen Aufstellungs-

Das ergibt nach Philon

für 10 Minen

11 Zoll

45

12 7i»

20

14 »

3°

!574»

5°

1 Talent

20 „

272 n

25 »

3

27 >>

was mit der Rechnung nicht ganz genau stimmt.

raum von 14 K. Breite und Höhe und 20 K. Länge,

Zur Geschützbedienung gehörten für die

10 bis 50 minigen Geschütze 4, für das talentige 6,

für die gröfseren je nach der Spannvorrichtung

10—12 Mann.

Neben dem Palintonon hatten die Griechen

als Wurfgeschütz noch den Einarm, den wir nur

durch die flüchtige Erwähnung und Zeichnung bei

Apollodoros und Anonymus kennen. Er entspricht

ungefähr dem onager, der S. 54 beschrieben ist.

Während das Pfeilgeschütz nur einen Rahmen

hat, der beide Sehnenbündel aufnimmt, besitzt

das Wurfgeschütz für jedes Sehnenbündel einen

besonderen Rahmen. Beide Rahmen werden

durch die aus Riegeln bestehenden Geschränke

zusammengehalten und sind so weit von einander

entfernt, dafs die Leiter zwischen ihnen Platz hat

(Abb. 11, S. 47).

Die Peritrete haben die Gestalt eines Rhom-

boids mit gerundeten Langseiten, dessen spitzer

Winkel nach Heron 63% Grad, nach Philon

Ö55/h Grad (4/41 von 1800) beträgt.

Breite der Peritrete 2 3/4 K, Dicke 1 K, Dicke

der Aufsen- und Innenständer ö/8 K, Breite der-

selben i7/12K, Höhe 51/«,K. Ganze Höhe der Rahmen

von Aufsenkante zu Aufsenkante der Buchsen 9 K.

Die Stärke der Verbindungsriegel ist ö/öx4/0K.

Sie sind mit den Peritreten fest verbunden. Die

unteren Riegel haben zwischen den beiden Rahmen

Querriegel, 4/8 x % K. stark und auf diesen eine

Täfelung von 4/8 K. Dicke. Diese Anordnung wird

der Tisch genannt.

Die Bogenarme sind 6 K. lang.. Die Bogen-

sehne ist bandförmig und hat in der Mitte eine

Öse, in welche die Klaue, die nicht gespalten ist,

eingreift. Ihre Länge beträgt i23/5K.

Der Oberteil, bei kleineren Kalibern vermut-

lich beweglich, ist bei gröfseren Geschützen fest

mit der Basis verbunden, welche aus zwei Ständern

und den nötigen Schwellen, Streben und Riegeln

besteht. Die Höhe der Basis wächst mit dem

Kaliber des Geschützes.

Die Leiter, welche eine Neigung von 45° hat,

besteht aus 2-—19 K. langen Leiterbäumen und

mehreren Sprossen, welche mit 4 K. Entfernung

von einander 4/3 X */6 K. stark sind. Der lichte

Philon beschreibt aber auch noch vier weitere

Geschütze:

das Keilspanngeschütz,

das. Erzspanngeschütz von Ktesibios,

den Mehrlader,

das Luftgeschütz,

doch scheint keines von ihnen in gröfserem Um-

fange bei der Truppe Verwendung gefunden zu

haben.

Der Keilspanner.

Philon wirft den Geschützen seiner Zeit vor,

dafs ihre mangelhafte Konstruktion nur geringe

Haltbarkeit zur Folge habe und dafs das Spannen

sehr viel Zeit in Anspruch nehme und ohne Spann-