3.)4. HEFT

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

49

leitern in keiner Weise ausgeführt werden könne.

Dies käme nicht selten bei dem Heere vor, be-

sonders häufig aber bei der Marine.

Er bringt deshalb das von ihm erfundene

nachstehend beschriebene Pfeilgeschütz in Vor-

schlag. Buchsen und Spannbolzen fallen weg, an

die Stelle von je zwei Spannbolzen tritt je ein eiser-

ner Unterspannbolzen. Auf ihnen liegt je ein stein-

eichener doppelkeilförmiger oberer Spannbolzen.

Die beiden Spannsehnen werden mit je einem

Ende durch Löcher des oberen Spannbolzens ge-

steckt und mit Knoten befestigt. Demnächst wer-

den die Sehnen um beide Spannbolzen straff

herumgelegt, bis sie ganz aufgebraucht sind.

Das letzte Ende wird unter allen Strängen durch-

gezogen und durch deren Druck festgehalten.

Ist das geschehen, so werden die Bogenarme

durch die Spannsehnenbündel gestofsen und die

Sehne befestigt. Endlich werden vier eichene Keile

zwischen Spannbolzen und Unterspannbolzen mit

allmählich stärker werdenden Hammerschlägen

eingetrieben. Von Zeit zu Zeit werden die Bogen-

arme zur Probe mit der Sehne angespannt und

das Verfahren so lange fortgesetzt, bis die volle

Spannung erreicht ist.

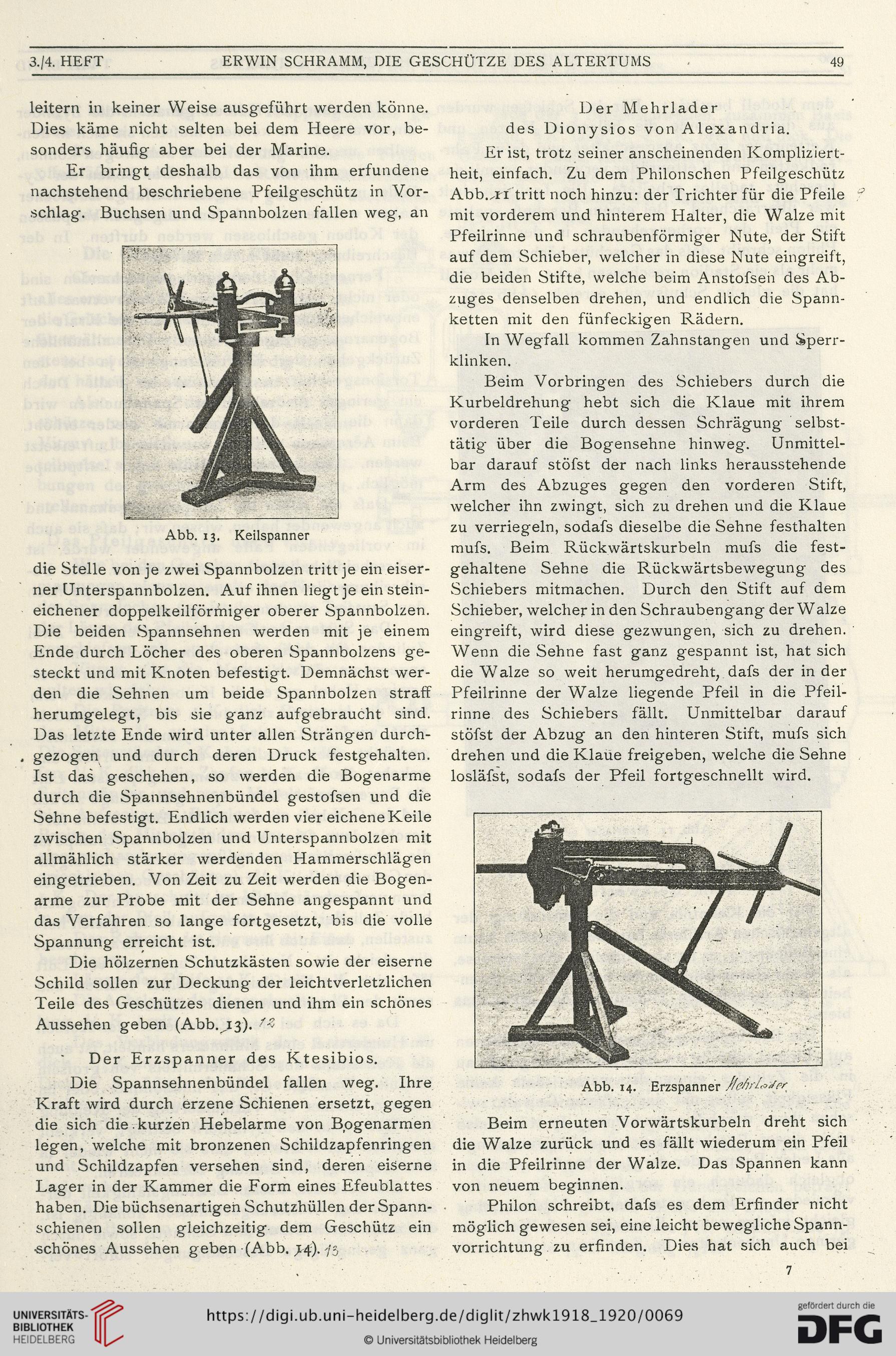

Die hölzernen Schutzkästen sowie der eiserne

Schild sollen zur Deckung der leichtverletzlichen

Teile des Geschützes dienen und ihm ein schönes

Aussehen geben (Abb.^13).

Der Erzspanner des Ktesibios.

Die Spannsehnenbündel fallen weg. Ihre

Kraft wird durch erzene Schienen ersetzt, gegen

die sich die . kurzen Hebelarme von Bogenarmen

legen, welche mit bronzenen Schildzapfenringen

und Schildzapfen versehen sind, deren eiserne

Lager in der Kammer die Form eines Efeublattes

haben. Die büchsenartigen Schutzhüllen der Spann-

schienen sollen gleichzeitig dem Geschütz ein

-schönes Aussehen geben (Abb. U4'). 73

Der Mehrlader

des Dionysios von Alexandria.

Er ist, trotz seiner anscheinenden Kompliziert-

heit, einfach. Zu dem Philonschen Pfeilgeschütz

Abb.xFi tritt noch hinzu: der Trichter für die Pfeile

mit vorderem und hinterem Halter, die Walze mit

Pfeilrinne und schraubenförmiger Nute, der Stift

auf dem Schieber, welcher in diese Nute eingreift,

die beiden Stifte, welche beim Anstofseii des Ab-

zuges denselben drehen, und endlich die Spann-

ketten mit den fünfeckigen Rädern.

In Wegfall kommen Zahnstangen und Sperr-

klinken.

Beim Vorbringen des Schiebers durch die

Kurbeldrehung hebt sich die Klaue mit ihrem

vorderen Teile durch dessen Schrägung selbst-

tätig über die Bogensehne hinweg. Unmittel-

bar darauf stöfst der nach links herausstehende

Arm des Abzuges gegen den vorderen Stift,

welcher ihn zwingt, sich zu drehen und die Klaue

zu verriegeln, sodafs dieselbe die Sehne festhalten

mufs. Beim Rückwärtskurbeln mufs die fest-

gehaltene Sehne die Rückwärtsbewegung des

Schiebers mitmachen. Durch den Stift auf dem

Schieber, welcher in den Schraubengang der Walze

eingreift, wird diese gezwungen, sich zu drehen.

Wenn die Sehne fast ganz gespannt ist, hat sich

die Walze so weit herumgedreht, dafs der in der

Pfeilrinne der Walze liegende Pfeil in die Pfeil-

rinne des Schiebers fällt. Unmittelbar darauf

stöfst der Abzug an den hinteren Stift, mufs sich

drehen und die Klaue freigeben, welche die Sehne

losläfst, sodafs der Pfeil fortgeschnellt wird.

Abb. 14. Erzspanner //e/irl&Jer

Beim erneuten Vorwärtskurbeln dreht sich

die Walze zurück und es fällt wiederum ein Pfeil

in die Pfeilrinne der Walze. Das Spannen kann

von neuem beginnen.

Philon schreibt, dafs es dem Erfinder nicht

möglich gewesen sei, eine leicht bewegliche Spann-

vorrichtung zu erfinden. Dies hat sich auch bei

7

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

49

leitern in keiner Weise ausgeführt werden könne.

Dies käme nicht selten bei dem Heere vor, be-

sonders häufig aber bei der Marine.

Er bringt deshalb das von ihm erfundene

nachstehend beschriebene Pfeilgeschütz in Vor-

schlag. Buchsen und Spannbolzen fallen weg, an

die Stelle von je zwei Spannbolzen tritt je ein eiser-

ner Unterspannbolzen. Auf ihnen liegt je ein stein-

eichener doppelkeilförmiger oberer Spannbolzen.

Die beiden Spannsehnen werden mit je einem

Ende durch Löcher des oberen Spannbolzens ge-

steckt und mit Knoten befestigt. Demnächst wer-

den die Sehnen um beide Spannbolzen straff

herumgelegt, bis sie ganz aufgebraucht sind.

Das letzte Ende wird unter allen Strängen durch-

gezogen und durch deren Druck festgehalten.

Ist das geschehen, so werden die Bogenarme

durch die Spannsehnenbündel gestofsen und die

Sehne befestigt. Endlich werden vier eichene Keile

zwischen Spannbolzen und Unterspannbolzen mit

allmählich stärker werdenden Hammerschlägen

eingetrieben. Von Zeit zu Zeit werden die Bogen-

arme zur Probe mit der Sehne angespannt und

das Verfahren so lange fortgesetzt, bis die volle

Spannung erreicht ist.

Die hölzernen Schutzkästen sowie der eiserne

Schild sollen zur Deckung der leichtverletzlichen

Teile des Geschützes dienen und ihm ein schönes

Aussehen geben (Abb.^13).

Der Erzspanner des Ktesibios.

Die Spannsehnenbündel fallen weg. Ihre

Kraft wird durch erzene Schienen ersetzt, gegen

die sich die . kurzen Hebelarme von Bogenarmen

legen, welche mit bronzenen Schildzapfenringen

und Schildzapfen versehen sind, deren eiserne

Lager in der Kammer die Form eines Efeublattes

haben. Die büchsenartigen Schutzhüllen der Spann-

schienen sollen gleichzeitig dem Geschütz ein

-schönes Aussehen geben (Abb. U4'). 73

Der Mehrlader

des Dionysios von Alexandria.

Er ist, trotz seiner anscheinenden Kompliziert-

heit, einfach. Zu dem Philonschen Pfeilgeschütz

Abb.xFi tritt noch hinzu: der Trichter für die Pfeile

mit vorderem und hinterem Halter, die Walze mit

Pfeilrinne und schraubenförmiger Nute, der Stift

auf dem Schieber, welcher in diese Nute eingreift,

die beiden Stifte, welche beim Anstofseii des Ab-

zuges denselben drehen, und endlich die Spann-

ketten mit den fünfeckigen Rädern.

In Wegfall kommen Zahnstangen und Sperr-

klinken.

Beim Vorbringen des Schiebers durch die

Kurbeldrehung hebt sich die Klaue mit ihrem

vorderen Teile durch dessen Schrägung selbst-

tätig über die Bogensehne hinweg. Unmittel-

bar darauf stöfst der nach links herausstehende

Arm des Abzuges gegen den vorderen Stift,

welcher ihn zwingt, sich zu drehen und die Klaue

zu verriegeln, sodafs dieselbe die Sehne festhalten

mufs. Beim Rückwärtskurbeln mufs die fest-

gehaltene Sehne die Rückwärtsbewegung des

Schiebers mitmachen. Durch den Stift auf dem

Schieber, welcher in den Schraubengang der Walze

eingreift, wird diese gezwungen, sich zu drehen.

Wenn die Sehne fast ganz gespannt ist, hat sich

die Walze so weit herumgedreht, dafs der in der

Pfeilrinne der Walze liegende Pfeil in die Pfeil-

rinne des Schiebers fällt. Unmittelbar darauf

stöfst der Abzug an den hinteren Stift, mufs sich

drehen und die Klaue freigeben, welche die Sehne

losläfst, sodafs der Pfeil fortgeschnellt wird.

Abb. 14. Erzspanner //e/irl&Jer

Beim erneuten Vorwärtskurbeln dreht sich

die Walze zurück und es fällt wiederum ein Pfeil

in die Pfeilrinne der Walze. Das Spannen kann

von neuem beginnen.

Philon schreibt, dafs es dem Erfinder nicht

möglich gewesen sei, eine leicht bewegliche Spann-

vorrichtung zu erfinden. Dies hat sich auch bei

7