3./4. HEFT

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

53

Die Spannsehnenbündel liegen in den röhren-

förmigen Ständern, die sie gleichzeitig schützen.

Das Kaliber ist auf 373 Zoll zu veranschlagen

und würde bei normalem Rahmen einer Pfeil-

länge von i1/^ Elle entsprechen. Infolge der durch

den niedrigen Spannrahmen bedingten längeren

Bogenarme verschofs aber das Geschütz leichtere,

vermutlich i eilige Pfeile.

Das Wurfgeschütz nach Vitruv.

Das Bild des griechischen Wurfgeschützes

gilt mit geringen Abweichungen auch für das

römische.

Obgleich die Ballisten alle auf dem gleichen

Prinzip beruhen, zeigen sie jedoch in der Aus-

führung mancherlei Verschiedenheiten unter-

einander, je nachdem sie mit Hebeln, Haspeln,

Flaschenzügen, Erdwinden oder Rädern gespannt

werden.

Den Gröfsenabmessungen einer Bailiste liegt

das Gewicht des Steines zu Grunde, den sie ver-

schiefsen soll.

Vitruv gibt das abgerundete Kaliber für

das zugehörige Steingewicht, offenbar nach der

Formel 3 _

4 — 1,1 • "|/ ioo /t

umgerechnet in römische Pfunde.

2 Pfund =

5

Zoll

4

=

67.

6

=

8

=

8

p

IO

n

=

1 ♦

20

=

i°3/4

n

4°

=

*33/4

5»

60

n

=

80

n

=

1 Fufs 1

Zoll

IOO

P

=

1 ,,

*72

120

V

=

1 „

372

140

=

1 H

472

P

160

—

1 »

6

«

180

—

1 »

6%

n

200

u

—

1

77i

n

240

—

1 »

360

• n

=

1 „

I274

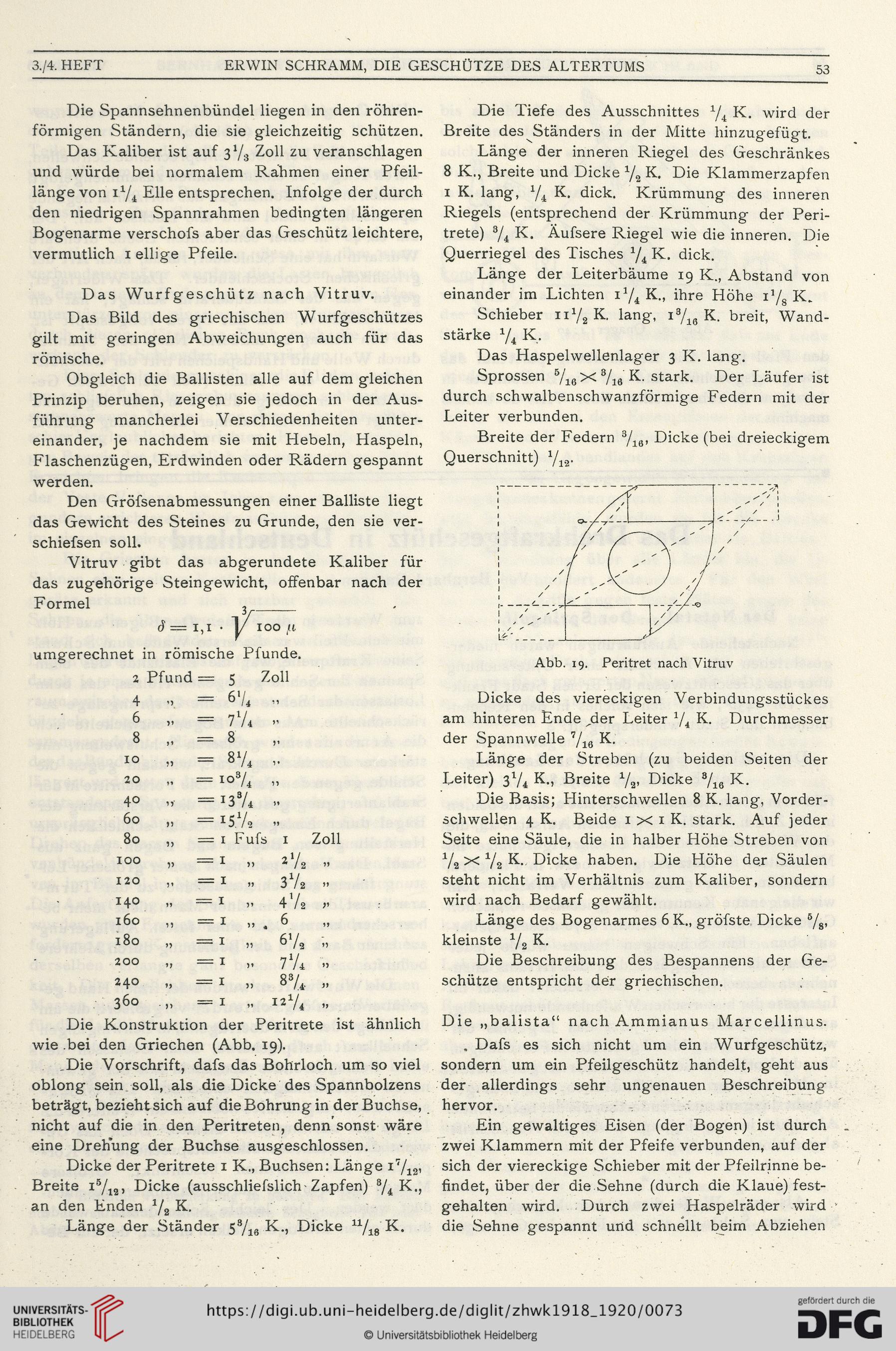

Die Konstruktion der Peritrete ist ähnlich

wie .bei den Griechen (Abb. 19).

_Die Vorschrift, dafs das Bohrloch um so viel

oblong sein soll, als die Dicke des Spannbolzens

beträgt, beziehtsich auf die Bohrung in der Buchse,

nicht auf die in den Peritreten, denn’sonst wäre

eine Drehung der Buchse ausgeschlossen.

Dicke der Peritrete 1 K., Buchsen: Länge i7/12,

Breite i5/ia> Dicke (ausschliefslich-Zapfen) 3/A

an den Enden 1/2 K.

Länge der Ständer 53/18 K-, Dicke u/18 K.

Die Tiefe des Ausschnittes x/4 K. wird der

Breite des Ständers in der Mitte hinzugefügt.

Länge der inneren Riegel des Geschränkes

8 K., Breite und Dicke x/2 K. Die Klammerzapfen

1 K. lang, 74 K. dick. Krümmung des inneren

Riegels (entsprechend der Krümmung der Peri-

trete) 3/4 K. Äufsere Riegel wie die inneren. Die

Querriegel des Tisches x/4 K. dick.

Länge der Leiterbäume 19 K., Abstand von

einander im Lichten i1/^ K„ ihre Höhe i’/g K.

Schieber ii72 K. lang, i3/16 K. breit, Wand-

stärke x/4 K .

Das Haspelwellenlager 3 K. lang.

Sprossen 5/i6X3/lö K. stark. Der Läufer ist

durch schwalbenschwanzförmige Federn mit der

Leiter verbunden.

Breite der Federn 3/10, Dicke (bei dreieckigem

Querschnitt) 712.

Abb. 19. Peritret nach Vitruv

Dicke des viereckigen Verbindungsstückes

am hinteren Ende ^der Leiter 74 K. Durchmesser

der Spannwelle ’/16 K.

Länge der Streben (zu beiden Seiten der

Leiter) 374 K., Breite 7a> Dicke 3/ia K.

Die Basis; Hinterschwellen 8 K. lang, Vorder-

schwellen 4 K. Beide 1 x 1 K. stark. Auf jeder

Seite eine Säule, die in halber Höhe Streben von

V2 X 7a Dicke haben. Die Höhe der Säulen

steht nicht im Verhältnis zum Kaliber, sondern

wird nach Bedarf gewählt.

Länge des Bogenarmes 6K„ gröbste Dicke 6/8,

kleinste 72

Die Beschreibung des Bespannens der Ge-

schütze entspricht der griechischen.

Die „balista“ nach Ammianus Marcellinus.

. Dafs es sich nicht um ein Wurfgeschütz,

sondern um ein Pfeilgeschütz handelt, geht aus

der allerdings sehr ungenauen Beschreibung

hervor.

Ein gewaltiges Eisen (der Bogen) ist durch

zwei Klammern mit der Pfeife verbunden, auf der

sich der viereckige Schieber mit der Pfeilrinne be-

findet, über der die Sehne (durch die Klaue) fest-

gehalten wird. Durch zwei Haspelräder wird

die Sehne gespannt und schnellt beim Abziehen

ERWIN SCHRAMM, DIE GESCHÜTZE DES ALTERTUMS

53

Die Spannsehnenbündel liegen in den röhren-

förmigen Ständern, die sie gleichzeitig schützen.

Das Kaliber ist auf 373 Zoll zu veranschlagen

und würde bei normalem Rahmen einer Pfeil-

länge von i1/^ Elle entsprechen. Infolge der durch

den niedrigen Spannrahmen bedingten längeren

Bogenarme verschofs aber das Geschütz leichtere,

vermutlich i eilige Pfeile.

Das Wurfgeschütz nach Vitruv.

Das Bild des griechischen Wurfgeschützes

gilt mit geringen Abweichungen auch für das

römische.

Obgleich die Ballisten alle auf dem gleichen

Prinzip beruhen, zeigen sie jedoch in der Aus-

führung mancherlei Verschiedenheiten unter-

einander, je nachdem sie mit Hebeln, Haspeln,

Flaschenzügen, Erdwinden oder Rädern gespannt

werden.

Den Gröfsenabmessungen einer Bailiste liegt

das Gewicht des Steines zu Grunde, den sie ver-

schiefsen soll.

Vitruv gibt das abgerundete Kaliber für

das zugehörige Steingewicht, offenbar nach der

Formel 3 _

4 — 1,1 • "|/ ioo /t

umgerechnet in römische Pfunde.

2 Pfund =

5

Zoll

4

=

67.

6

=

8

=

8

p

IO

n

=

1 ♦

20

=

i°3/4

n

4°

=

*33/4

5»

60

n

=

80

n

=

1 Fufs 1

Zoll

IOO

P

=

1 ,,

*72

120

V

=

1 „

372

140

=

1 H

472

P

160

—

1 »

6

«

180

—

1 »

6%

n

200

u

—

1

77i

n

240

—

1 »

360

• n

=

1 „

I274

Die Konstruktion der Peritrete ist ähnlich

wie .bei den Griechen (Abb. 19).

_Die Vorschrift, dafs das Bohrloch um so viel

oblong sein soll, als die Dicke des Spannbolzens

beträgt, beziehtsich auf die Bohrung in der Buchse,

nicht auf die in den Peritreten, denn’sonst wäre

eine Drehung der Buchse ausgeschlossen.

Dicke der Peritrete 1 K., Buchsen: Länge i7/12,

Breite i5/ia> Dicke (ausschliefslich-Zapfen) 3/A

an den Enden 1/2 K.

Länge der Ständer 53/18 K-, Dicke u/18 K.

Die Tiefe des Ausschnittes x/4 K. wird der

Breite des Ständers in der Mitte hinzugefügt.

Länge der inneren Riegel des Geschränkes

8 K., Breite und Dicke x/2 K. Die Klammerzapfen

1 K. lang, 74 K. dick. Krümmung des inneren

Riegels (entsprechend der Krümmung der Peri-

trete) 3/4 K. Äufsere Riegel wie die inneren. Die

Querriegel des Tisches x/4 K. dick.

Länge der Leiterbäume 19 K., Abstand von

einander im Lichten i1/^ K„ ihre Höhe i’/g K.

Schieber ii72 K. lang, i3/16 K. breit, Wand-

stärke x/4 K .

Das Haspelwellenlager 3 K. lang.

Sprossen 5/i6X3/lö K. stark. Der Läufer ist

durch schwalbenschwanzförmige Federn mit der

Leiter verbunden.

Breite der Federn 3/10, Dicke (bei dreieckigem

Querschnitt) 712.

Abb. 19. Peritret nach Vitruv

Dicke des viereckigen Verbindungsstückes

am hinteren Ende ^der Leiter 74 K. Durchmesser

der Spannwelle ’/16 K.

Länge der Streben (zu beiden Seiten der

Leiter) 374 K., Breite 7a> Dicke 3/ia K.

Die Basis; Hinterschwellen 8 K. lang, Vorder-

schwellen 4 K. Beide 1 x 1 K. stark. Auf jeder

Seite eine Säule, die in halber Höhe Streben von

V2 X 7a Dicke haben. Die Höhe der Säulen

steht nicht im Verhältnis zum Kaliber, sondern

wird nach Bedarf gewählt.

Länge des Bogenarmes 6K„ gröbste Dicke 6/8,

kleinste 72

Die Beschreibung des Bespannens der Ge-

schütze entspricht der griechischen.

Die „balista“ nach Ammianus Marcellinus.

. Dafs es sich nicht um ein Wurfgeschütz,

sondern um ein Pfeilgeschütz handelt, geht aus

der allerdings sehr ungenauen Beschreibung

hervor.

Ein gewaltiges Eisen (der Bogen) ist durch

zwei Klammern mit der Pfeife verbunden, auf der

sich der viereckige Schieber mit der Pfeilrinne be-

findet, über der die Sehne (durch die Klaue) fest-

gehalten wird. Durch zwei Haspelräder wird

die Sehne gespannt und schnellt beim Abziehen