3./4. HEFT

J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL

69

finden (s. Abb. 2 u. 3) „lediglich eine Lederschlinge

aufzunehmen bestimmt war, die, das Handgelenk

umspannend, es ermöglichte, das Schwert fallen

zu lassen, um sich ohne Zeitverlust des Speers

oder des Dolches im gegebenen Moment zu

bedienen“ (s. K. Schumacher, Lindenschmit

A.h.V. V, S. 166), wird durch unsere etwa 600

Jahre jüngere Veldekeminiatur mit ihrer roma-

nischen, den Ring entbehrlich machenden Schwert-

knaufform trefflich illustriert. Die in Kent ge-

fundenen Schwerter des 6. Jahrhunderts (s. Abb.

2 u. 3) zeigen den Knaufring noch in seiner mehr

oder weniger ursprünglichen Form (s. Salin, Tier-

ornamentik S. ioif.), während die bekannten, dem

7. Jahrhundert angehörenden, prächtig ausgestat-

teten Schwerter von Wendel und Walestena, die

von Montelius in unserer Zeitschrift VII. S. 33f.

wiedergegeben wurden, den Ring nur als erstarr-

tes, praktisch unbrauchbar gewordenes Schmuck-

motiv bewahrt haben x). Der Beowulfdichter hat

den Ring noch in seiner ursprünglichen Form vor

Augen, sodafs wir im Beowulf einen gleichzeitigen

sicheren literarischen Beleg über den wirklichen

Zweck des Knaufringes finden: Beowulf, ed. Holt-

hausen V. 1563 f. he gefeng frei fetelhilt. . . hringmcel

gebicegd = er ergriff den mit Fesselband ausge-

Abb. 2. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert

' . Faversham (Kent)

Nach Ch. RI. Smith, Collectanea antiqua, poach. XXII 1

statteten JSchwertgriff ... er schwang das mit

Ring versehene Schwert. Haben die Beowulf-

*) Vergl. auch die beiden Schwerter von Nocera Um-

bra, die Venturi, Storia dell’ arte italiana II (1.902) Fig. 27

und 28 abbildet.

herausgeber Heyne-Schücking S. 190 u. 226 und

Holthausen S. 134 u. 151 sowie Keller, Anglo-Saxon

weapon names S. 43, 164, 169, 180 die auf der

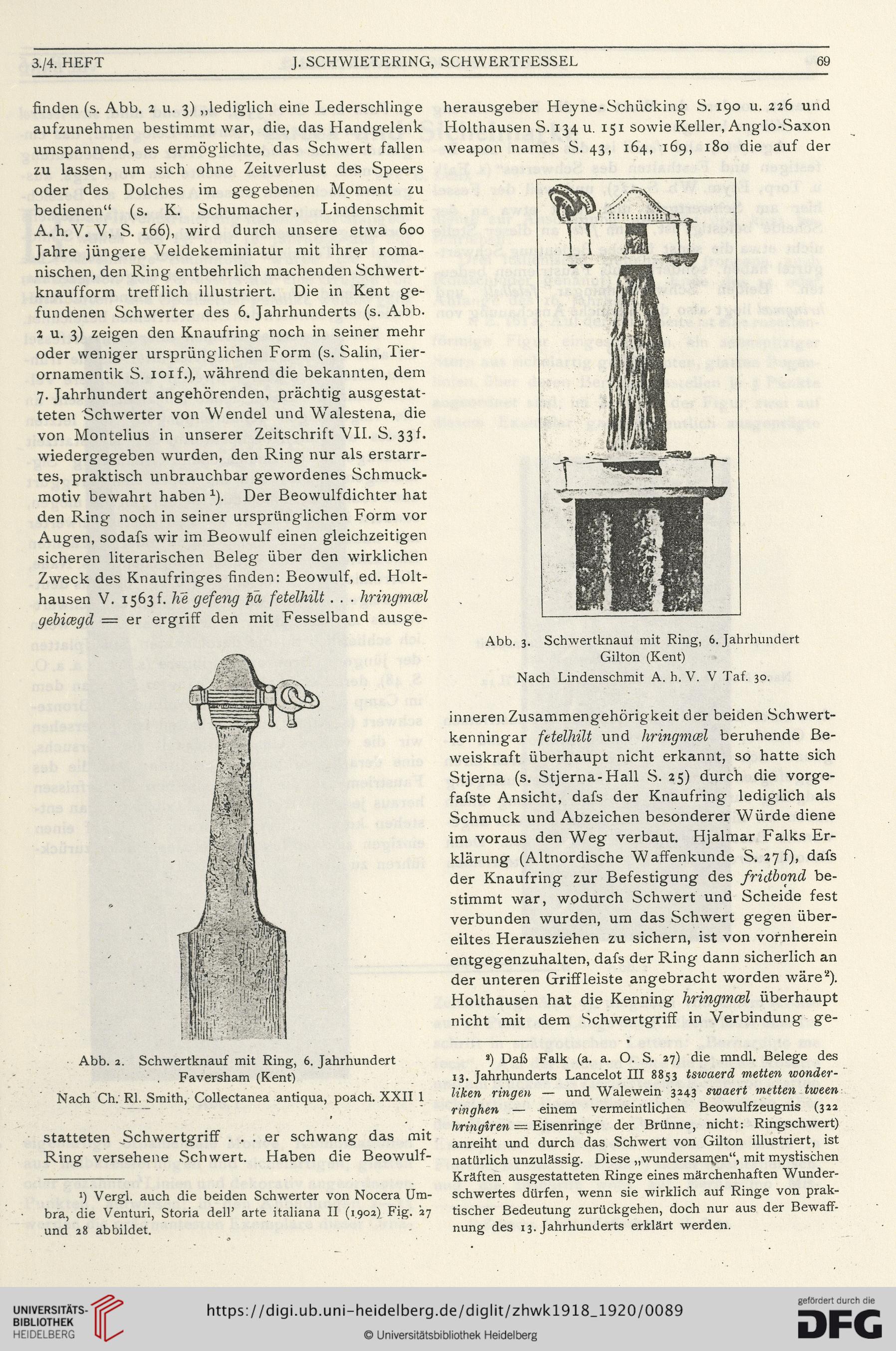

Abb. 3. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert

Gilton (Kent)

Nach Lindenschmit A. h. V. V Taf. 30.

inneren Zusammengehörigkeit der beiden Schwert-

kenningar fetelhilt und hringmcel beruhende Be-

weiskraft überhaupt nicht erkannt, so hatte sich

Stjerna (s. Stjerna-Hall S. 25) durch die vorge-

fafste Ansicht, dafs der Knaufring lediglich als

Schmuck und Abzeichen besonderer Würde diene

im voraus den Weg verbaut. Hjalmar Falks Er-

klärung (Altnordische Waffenkunde S. 27 f), dafs

der Knaufring zur Befestigung des fridbond be-

stimmt war, wodurch Schwert und Scheide fest

verbunden wurden, um das Schwert gegen über-

eiltes Herausziehen zu sichern, ist von vornherein

entgegenzuhalten, dafs der Ring dann sicherlich an

der unteren Griff leiste angebracht worden wäre2).

Holthausen hat die Kenning hringmcel überhaupt

nicht mit dem Schwertgriff in Verbindung ge-

») Daß Falk (a. a. O. S. 27) die mndl. Belege des

13. Jahrhunderts Lancelot III 8853 tswaerd metten wonder-

liken ringen — und Walewein 3243 swaert metten tween

ringhen — einem vermeintlichen Beowulfzeugnis (322

hringiren — Eisenringe der Brünne, nicht; Ringschwert)

anreiht und durch das Schwert von Gilton illustriert, ist

natürlich unzulässig. Diese „wundersarqen“, mit mystischen

Kräften ausgestatteten Ringe eines märchenhaften Wunder-

schwertes dürfen, wenn sie wirklich auf Ringe von prak-

tischer Bedeutung zurückgehen, doch nur aus der Bewaff-

nung des 13. Jahrhunderts erklärt werden.

J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL

69

finden (s. Abb. 2 u. 3) „lediglich eine Lederschlinge

aufzunehmen bestimmt war, die, das Handgelenk

umspannend, es ermöglichte, das Schwert fallen

zu lassen, um sich ohne Zeitverlust des Speers

oder des Dolches im gegebenen Moment zu

bedienen“ (s. K. Schumacher, Lindenschmit

A.h.V. V, S. 166), wird durch unsere etwa 600

Jahre jüngere Veldekeminiatur mit ihrer roma-

nischen, den Ring entbehrlich machenden Schwert-

knaufform trefflich illustriert. Die in Kent ge-

fundenen Schwerter des 6. Jahrhunderts (s. Abb.

2 u. 3) zeigen den Knaufring noch in seiner mehr

oder weniger ursprünglichen Form (s. Salin, Tier-

ornamentik S. ioif.), während die bekannten, dem

7. Jahrhundert angehörenden, prächtig ausgestat-

teten Schwerter von Wendel und Walestena, die

von Montelius in unserer Zeitschrift VII. S. 33f.

wiedergegeben wurden, den Ring nur als erstarr-

tes, praktisch unbrauchbar gewordenes Schmuck-

motiv bewahrt haben x). Der Beowulfdichter hat

den Ring noch in seiner ursprünglichen Form vor

Augen, sodafs wir im Beowulf einen gleichzeitigen

sicheren literarischen Beleg über den wirklichen

Zweck des Knaufringes finden: Beowulf, ed. Holt-

hausen V. 1563 f. he gefeng frei fetelhilt. . . hringmcel

gebicegd = er ergriff den mit Fesselband ausge-

Abb. 2. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert

' . Faversham (Kent)

Nach Ch. RI. Smith, Collectanea antiqua, poach. XXII 1

statteten JSchwertgriff ... er schwang das mit

Ring versehene Schwert. Haben die Beowulf-

*) Vergl. auch die beiden Schwerter von Nocera Um-

bra, die Venturi, Storia dell’ arte italiana II (1.902) Fig. 27

und 28 abbildet.

herausgeber Heyne-Schücking S. 190 u. 226 und

Holthausen S. 134 u. 151 sowie Keller, Anglo-Saxon

weapon names S. 43, 164, 169, 180 die auf der

Abb. 3. Schwertknauf mit Ring, 6. Jahrhundert

Gilton (Kent)

Nach Lindenschmit A. h. V. V Taf. 30.

inneren Zusammengehörigkeit der beiden Schwert-

kenningar fetelhilt und hringmcel beruhende Be-

weiskraft überhaupt nicht erkannt, so hatte sich

Stjerna (s. Stjerna-Hall S. 25) durch die vorge-

fafste Ansicht, dafs der Knaufring lediglich als

Schmuck und Abzeichen besonderer Würde diene

im voraus den Weg verbaut. Hjalmar Falks Er-

klärung (Altnordische Waffenkunde S. 27 f), dafs

der Knaufring zur Befestigung des fridbond be-

stimmt war, wodurch Schwert und Scheide fest

verbunden wurden, um das Schwert gegen über-

eiltes Herausziehen zu sichern, ist von vornherein

entgegenzuhalten, dafs der Ring dann sicherlich an

der unteren Griff leiste angebracht worden wäre2).

Holthausen hat die Kenning hringmcel überhaupt

nicht mit dem Schwertgriff in Verbindung ge-

») Daß Falk (a. a. O. S. 27) die mndl. Belege des

13. Jahrhunderts Lancelot III 8853 tswaerd metten wonder-

liken ringen — und Walewein 3243 swaert metten tween

ringhen — einem vermeintlichen Beowulfzeugnis (322

hringiren — Eisenringe der Brünne, nicht; Ringschwert)

anreiht und durch das Schwert von Gilton illustriert, ist

natürlich unzulässig. Diese „wundersarqen“, mit mystischen

Kräften ausgestatteten Ringe eines märchenhaften Wunder-

schwertes dürfen, wenn sie wirklich auf Ringe von prak-

tischer Bedeutung zurückgehen, doch nur aus der Bewaff-

nung des 13. Jahrhunderts erklärt werden.