70

J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL

VIII. BAND

bracht, sondern das Wort auf die Damaszierung

der Klinge bezogen.

Ags. fetel, ahd. fezzil ist das „Band zum Be-

festigen und Festhalten des Schwertes“ (s. Falk

u. Torp, Etym. Wb. S. 225), und weil der Fessel

hier- am Schwertgriff umd nicht etwa an der

Scheide befestigt ist, kann fetel an dieser Stelle

nicht etwa die sonst übliche Bedeutung Schwert-

gürtel haben, sondern mufs Faustriemen bedeu-

ten. Beiden Schwertkenningar fetelhilt und

liringmcel liegt also die nämliche Anschauung von

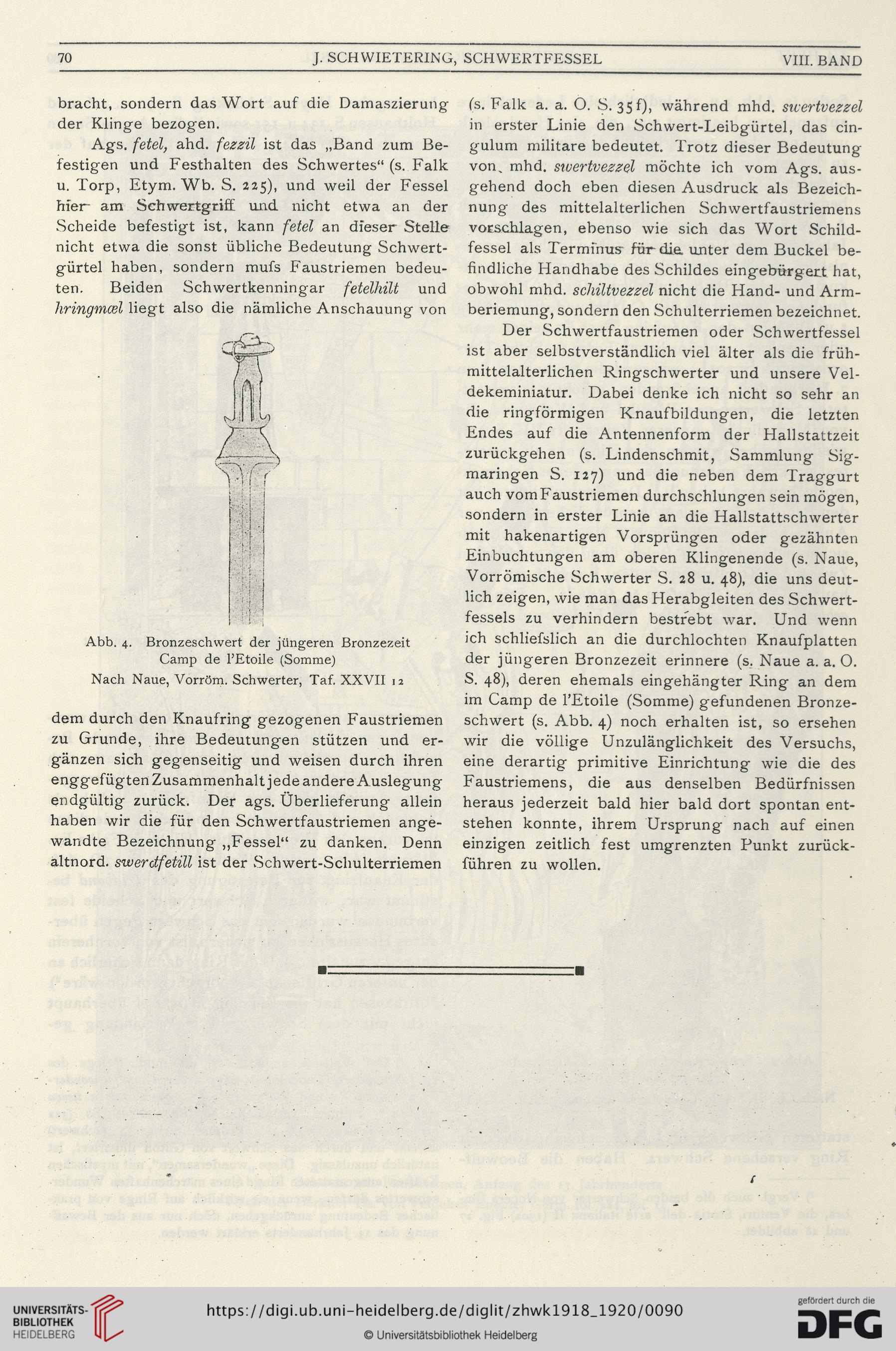

Abb. 4. Bronzeschwert der jüngeren Bronzezeit

Camp de l’Etoile (Somme)

Nach Naue, Vorröm. Schwerter, Taf. XXVII 12

dem durch den Knaufring gezogenen Faustriemen

zu Grunde, ihre Bedeutungen stützen und er-

gänzen sich gegenseitig und weisen durch ihren

enggefügtenZusammenhalt jedeandere Auslegung

endgültig zurück. Der ags. Überlieferung allein

haben wir die für den Schwertfaustriemen ange-

wandte Bezeichnung „Fessel“ zu danken. Denn

altnord. swerdfetill ist der Schwert-Schulterriemen

(s. Falk a. a. O. S. 35 f), während mhd. swertvezzel

in erster Linie den Schwert-Leibgürtel, das cin-

gulum militare bedeutet. Trotz dieser Bedeutung

von, mhd. swertvezzel möchte ich vom Ags. aus-

gehend doch eben diesen Ausdruck als Bezeich-

nung des mittelalterlichen Schwertfaustriemens

vorschlagen, ebenso wie sich das Wort Schild-

fessel als Terminus- für die. unter dem Buckel be-

findliche Handhabe des Schildes eingebürgert hat,

obwohl mhd. schiltvezzel nicht die Hand- und Arm-

beriemung, sondern den Schulterriemen bezeichnet.

Der Schwertfaustriemen oder Schwertfessel

ist aber selbstverständlich viel älter als die früh-

mittelalterlichen Ringschwerter und unsere Vel-

dekeminiatur. Dabei denke ich nicht so sehr an

die ringförmigen Knaufbildungen, die letzten

Endes auf die Antennenform der Hallstattzeit

zurückgehen (s. Lindenschmit, Sammlung Sig-

maringen S. 127) und die neben dem Traggurt

auch vom Faustriemen durchschlungen sein mögen,

sondern in erster Linie an die Hallstattschwerter

mit hakenartigen Vorsprüngen oder gezähnten

Einbuchtungen am oberen Klingenende (s. Naue,

Vorrömische Schwerter S. 28 u. 48), die uns deut-

lich zeigen, wie man das Herabgleiten des Schwert-

fessels zu verhindern bestrebt war. Und wenn

ich schliefslich an die durchlochten Knaufplatten

der jüngeren Bronzezeit erinnere (s, Naue a. a. O.

S. 48), deren ehemals eingehängter Ring an dem

im Camp de l’Etoile (Somme) gefundenen Bronze-

schwert (s. Abb. 4) noch erhalten ist, so ersehen

wir die völlige Unzulänglichkeit des Versuchs,

eine derartig primitive Einrichtung wie die des

Faustriemens, die aus denselben Bedürfnissen

heraus jederzeit bald hier bald dort spontan ent-

stehen konnte, ihrem Ursprung nach auf einen

einzigen zeitlich fest umgrenzten Punkt zurück-

führen zu wollen.

J. SCHWIETERING, SCHWERTFESSEL

VIII. BAND

bracht, sondern das Wort auf die Damaszierung

der Klinge bezogen.

Ags. fetel, ahd. fezzil ist das „Band zum Be-

festigen und Festhalten des Schwertes“ (s. Falk

u. Torp, Etym. Wb. S. 225), und weil der Fessel

hier- am Schwertgriff umd nicht etwa an der

Scheide befestigt ist, kann fetel an dieser Stelle

nicht etwa die sonst übliche Bedeutung Schwert-

gürtel haben, sondern mufs Faustriemen bedeu-

ten. Beiden Schwertkenningar fetelhilt und

liringmcel liegt also die nämliche Anschauung von

Abb. 4. Bronzeschwert der jüngeren Bronzezeit

Camp de l’Etoile (Somme)

Nach Naue, Vorröm. Schwerter, Taf. XXVII 12

dem durch den Knaufring gezogenen Faustriemen

zu Grunde, ihre Bedeutungen stützen und er-

gänzen sich gegenseitig und weisen durch ihren

enggefügtenZusammenhalt jedeandere Auslegung

endgültig zurück. Der ags. Überlieferung allein

haben wir die für den Schwertfaustriemen ange-

wandte Bezeichnung „Fessel“ zu danken. Denn

altnord. swerdfetill ist der Schwert-Schulterriemen

(s. Falk a. a. O. S. 35 f), während mhd. swertvezzel

in erster Linie den Schwert-Leibgürtel, das cin-

gulum militare bedeutet. Trotz dieser Bedeutung

von, mhd. swertvezzel möchte ich vom Ags. aus-

gehend doch eben diesen Ausdruck als Bezeich-

nung des mittelalterlichen Schwertfaustriemens

vorschlagen, ebenso wie sich das Wort Schild-

fessel als Terminus- für die. unter dem Buckel be-

findliche Handhabe des Schildes eingebürgert hat,

obwohl mhd. schiltvezzel nicht die Hand- und Arm-

beriemung, sondern den Schulterriemen bezeichnet.

Der Schwertfaustriemen oder Schwertfessel

ist aber selbstverständlich viel älter als die früh-

mittelalterlichen Ringschwerter und unsere Vel-

dekeminiatur. Dabei denke ich nicht so sehr an

die ringförmigen Knaufbildungen, die letzten

Endes auf die Antennenform der Hallstattzeit

zurückgehen (s. Lindenschmit, Sammlung Sig-

maringen S. 127) und die neben dem Traggurt

auch vom Faustriemen durchschlungen sein mögen,

sondern in erster Linie an die Hallstattschwerter

mit hakenartigen Vorsprüngen oder gezähnten

Einbuchtungen am oberen Klingenende (s. Naue,

Vorrömische Schwerter S. 28 u. 48), die uns deut-

lich zeigen, wie man das Herabgleiten des Schwert-

fessels zu verhindern bestrebt war. Und wenn

ich schliefslich an die durchlochten Knaufplatten

der jüngeren Bronzezeit erinnere (s, Naue a. a. O.

S. 48), deren ehemals eingehängter Ring an dem

im Camp de l’Etoile (Somme) gefundenen Bronze-

schwert (s. Abb. 4) noch erhalten ist, so ersehen

wir die völlige Unzulänglichkeit des Versuchs,

eine derartig primitive Einrichtung wie die des

Faustriemens, die aus denselben Bedürfnissen

heraus jederzeit bald hier bald dort spontan ent-

stehen konnte, ihrem Ursprung nach auf einen

einzigen zeitlich fest umgrenzten Punkt zurück-

führen zu wollen.