82

FACHNOTIZEN

VIII. BAND

Gegensatz zu einigen Doppelhakenbüchsen bei

den Holzkanonen um gröfsere Kaliber gehandelt

habe, da solche den Lothringer Truppen, die

Molsheim hielten, fehlten. Man wird diese gröfse-

ren Kaliber vor allem benötigt und geschaffen

haben, um damit die Schanzwerke der Belagerer,

insbesondere die Schutzschilde, hinter denen das

Belagerungsgeschütz aufgestellt war, zusammen-

zuschiefsen. — Beachtenswert ist der Unterschied

zwischen den beiden Texten insofern, als bei Müg

die hölzernen Brunnendeichel nur vergleichs-

weise genannt werden, dagegen die Relatio klipp

und klar davon spricht, man habe zu den Rohren

direkt hölzerne Brunnenrohre verwendet. Ge-

meint sind damit die aus dicken und fehlerlosen

Baumstämmen gebohrten senkrechten Brunnen-

säulen, wie sie heute zuweilen auf dem Lande,

besonders in waldreichen Gegenden, noch zu

sehen sind; das Wasser steigt in der Bohrung

senkrecht empor und wird durch eine seitliche

Bohrung mittelst eines dünnern und kürzern

Holz- oder Eisenrohres in den ebenfalls oft noch

aus einem Baumstamm gefertigten Brunnentrog

geleitet. Undenkbar ist es nicht, dafs die Möls-

heimer Verteidiger in ihrer Not sich einfach der-

artiger gebrauchter, aber noch gut erhaltener

Brunnensäulen bedienten — das durchlaufende

Wasser gab dem Holz bis zu einem gewissen

Grade erhöhte Zähigkeit. Aber auch die andere

Möglichkeit ist nicht auszuschliefsen, dafs die

Belagerten sich während der längere Zeit dauern-

den Belagerung aus vorhandenen Baumstämmen

dergleichen Holzrohre neu und speziell zum

Zwecke der Verwendung als Feuerrohre herstell-

ten und die Notiz von der Verwendung wirklicher

Brunnen.säulen auf einem Mifsverständnis des

Chronisten der „Relatio“ beruht. Leider ist wie

von dem einst so berühmten grofsen Strafsburger

Geschütz so auch von den primitiven Holzkanonen

der Molsheimer in Strafsburg nichts mehr vor-

handen. R. Forrer.

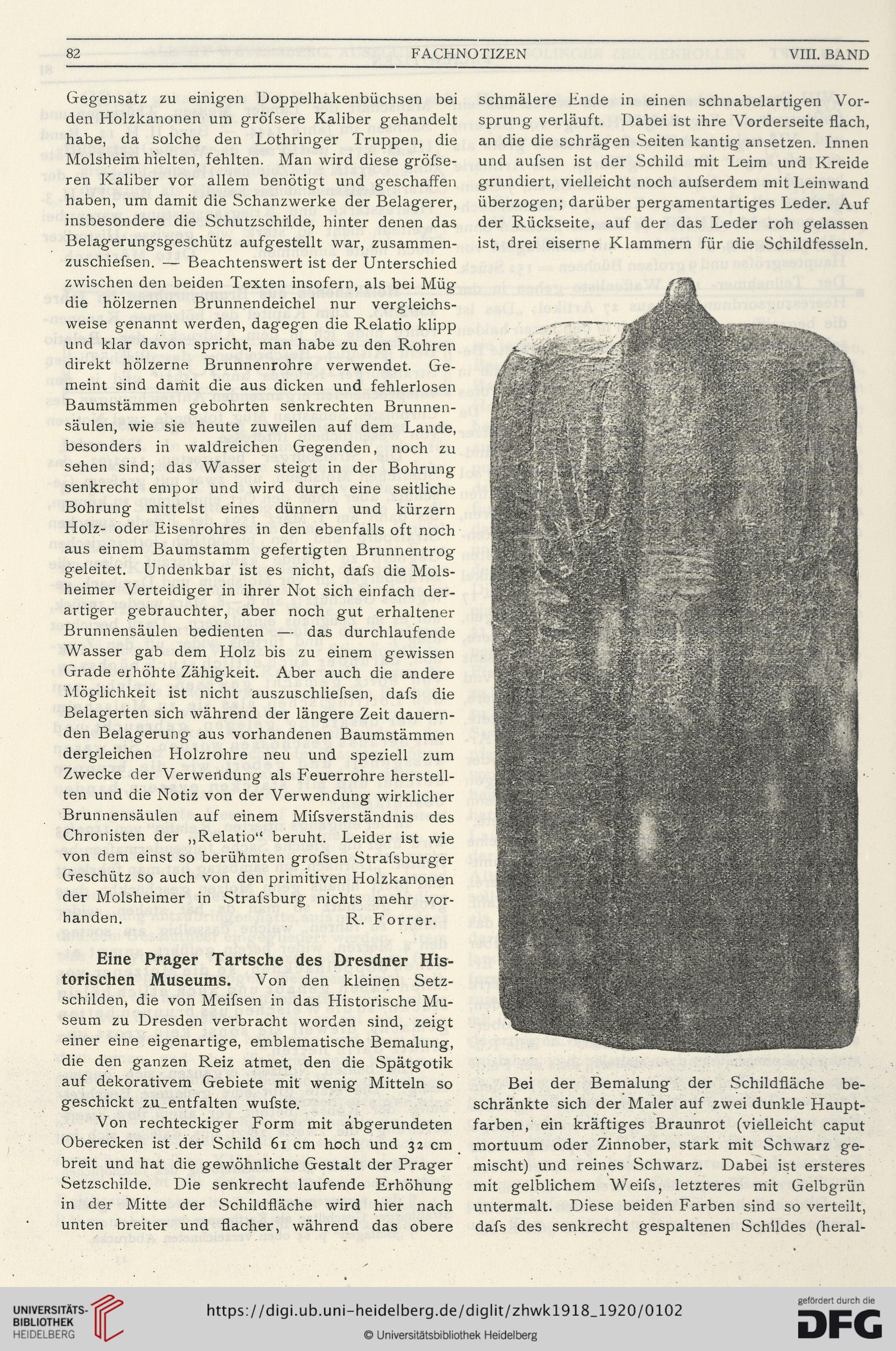

Eine Prager Tartsche des Dresdner His-

torischen Museums. Von den kleinen Setz-

schilden, die von Meifsen in das Historische Mu-

seum zu Dresden verbracht worden sind, zeigt

einer eine eigenartige, emblematische Bemalung,

die den ganzen Reiz atmet, den die Spätgotik

auf dekorativem Gebiete mit wenig Mitteln so

geschickt zu_entfalten wufste.

Von rechteckiger Form mit abgerundeten

Oberecken ist der Schild 61 cm hoch und 32 cm

breit und hat die gewöhnliche Gestalt der Prager

Setzschilde. Die senkrecht laufende Erhöhung

in der Mitte der Schildfläche wird hier nach

unten breiter und flacher, während das obere

schmälere Ende in einen schnabelartigen Vor-

sprung verläuft. Dabei ist ihre Vorderseite flach,

an die die schrägen Seiten kantig ansetzen. Innen

und aufsen ist der Schild mit Leim und Kreide

grundiert, vielleicht noch aufserdem mit Leinwand

überzogen; darüber pergamentartiges Leder. Auf

der Rückseite, auf der das Leder roh gelassen

ist, drei eiserne Klammern für die Schildfesseln.

Bei der Bemalung der Schildfläche be-

schränkte sich der Maler auf zwei dunkle Haupt-

farben,' ein kräftiges Braunrot (vielleicht caput

mortuum oder Zinnober, stark mit Schwarz ge-

mischt) und reines Schwarz. Dabei ist ersteres

mit gelblichem Weifs, letzteres mit Gelbgrün

untermalt. Diese beiden Farben sind so verteilt,

dafs des senkrecht gespaltenen Schildes (heral-

FACHNOTIZEN

VIII. BAND

Gegensatz zu einigen Doppelhakenbüchsen bei

den Holzkanonen um gröfsere Kaliber gehandelt

habe, da solche den Lothringer Truppen, die

Molsheim hielten, fehlten. Man wird diese gröfse-

ren Kaliber vor allem benötigt und geschaffen

haben, um damit die Schanzwerke der Belagerer,

insbesondere die Schutzschilde, hinter denen das

Belagerungsgeschütz aufgestellt war, zusammen-

zuschiefsen. — Beachtenswert ist der Unterschied

zwischen den beiden Texten insofern, als bei Müg

die hölzernen Brunnendeichel nur vergleichs-

weise genannt werden, dagegen die Relatio klipp

und klar davon spricht, man habe zu den Rohren

direkt hölzerne Brunnenrohre verwendet. Ge-

meint sind damit die aus dicken und fehlerlosen

Baumstämmen gebohrten senkrechten Brunnen-

säulen, wie sie heute zuweilen auf dem Lande,

besonders in waldreichen Gegenden, noch zu

sehen sind; das Wasser steigt in der Bohrung

senkrecht empor und wird durch eine seitliche

Bohrung mittelst eines dünnern und kürzern

Holz- oder Eisenrohres in den ebenfalls oft noch

aus einem Baumstamm gefertigten Brunnentrog

geleitet. Undenkbar ist es nicht, dafs die Möls-

heimer Verteidiger in ihrer Not sich einfach der-

artiger gebrauchter, aber noch gut erhaltener

Brunnensäulen bedienten — das durchlaufende

Wasser gab dem Holz bis zu einem gewissen

Grade erhöhte Zähigkeit. Aber auch die andere

Möglichkeit ist nicht auszuschliefsen, dafs die

Belagerten sich während der längere Zeit dauern-

den Belagerung aus vorhandenen Baumstämmen

dergleichen Holzrohre neu und speziell zum

Zwecke der Verwendung als Feuerrohre herstell-

ten und die Notiz von der Verwendung wirklicher

Brunnen.säulen auf einem Mifsverständnis des

Chronisten der „Relatio“ beruht. Leider ist wie

von dem einst so berühmten grofsen Strafsburger

Geschütz so auch von den primitiven Holzkanonen

der Molsheimer in Strafsburg nichts mehr vor-

handen. R. Forrer.

Eine Prager Tartsche des Dresdner His-

torischen Museums. Von den kleinen Setz-

schilden, die von Meifsen in das Historische Mu-

seum zu Dresden verbracht worden sind, zeigt

einer eine eigenartige, emblematische Bemalung,

die den ganzen Reiz atmet, den die Spätgotik

auf dekorativem Gebiete mit wenig Mitteln so

geschickt zu_entfalten wufste.

Von rechteckiger Form mit abgerundeten

Oberecken ist der Schild 61 cm hoch und 32 cm

breit und hat die gewöhnliche Gestalt der Prager

Setzschilde. Die senkrecht laufende Erhöhung

in der Mitte der Schildfläche wird hier nach

unten breiter und flacher, während das obere

schmälere Ende in einen schnabelartigen Vor-

sprung verläuft. Dabei ist ihre Vorderseite flach,

an die die schrägen Seiten kantig ansetzen. Innen

und aufsen ist der Schild mit Leim und Kreide

grundiert, vielleicht noch aufserdem mit Leinwand

überzogen; darüber pergamentartiges Leder. Auf

der Rückseite, auf der das Leder roh gelassen

ist, drei eiserne Klammern für die Schildfesseln.

Bei der Bemalung der Schildfläche be-

schränkte sich der Maler auf zwei dunkle Haupt-

farben,' ein kräftiges Braunrot (vielleicht caput

mortuum oder Zinnober, stark mit Schwarz ge-

mischt) und reines Schwarz. Dabei ist ersteres

mit gelblichem Weifs, letzteres mit Gelbgrün

untermalt. Diese beiden Farben sind so verteilt,

dafs des senkrecht gespaltenen Schildes (heral-