8. HEFT

J. SCHWIETERING, SCHWERTER MIT RINGKNAUF

243

d

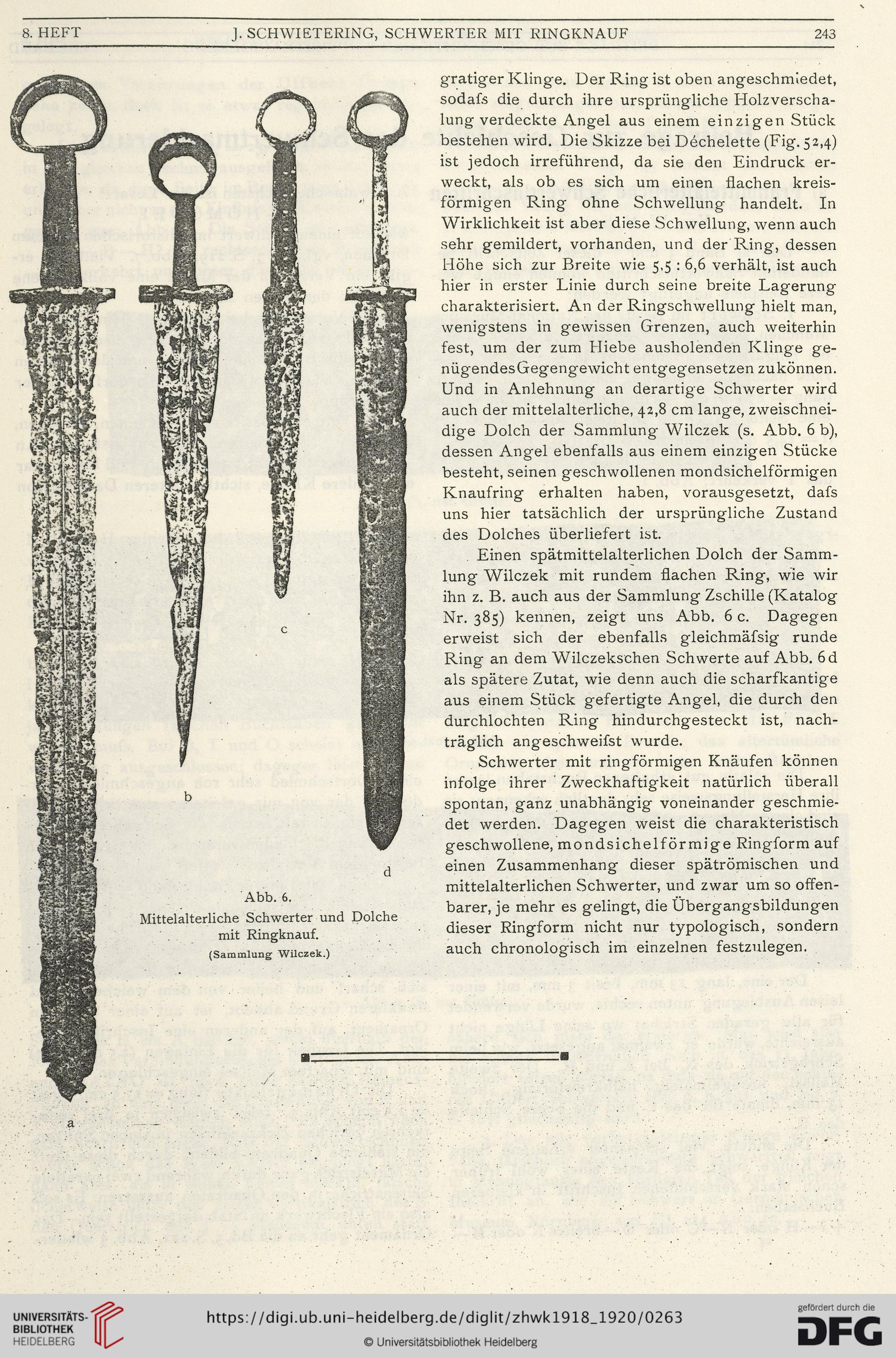

Abb. 6.

Mittelalterliche Schwerter und Dolche

mit Ringknauf.

(Sammlung Wilczek.)

grätiger Klinge. Der Ring ist oben angeschmiedet,

sodafs die durch ihre ursprüngliche Holzverscha-

lung verdeckte Angel aus einem einzigen Stück

bestehen wird. Die Skizze bei Dechelette (Fig. 52,4)

ist jedoch irreführend, da sie den Eindruck er-

weckt, als ob es sich um einen flachen kreis-

förmigen Ring ohne Schwellung handelt. In

Wirklichkeit ist aber diese Schwellung, wenn auch

sehr gemildert, vorhanden, und der Ring, dessen

Höhe sich zur Breite wie 5,5 : 6,6 verhält, ist auch

hier in erster Linie durch seine breite Lagerung

charakterisiert. An der Ringschwellung hielt man,

wenigstens in gewissen Grenzen, auch weiterhin

fest, um der zum Hiebe ausholenden Klinge ge-

nügendesGegengewicht entgegensetzen zukönnen.

Und in Anlehnung an derartige Schwerter wird

auch der mittelalterliche, 42,8 cm lange, zweischnei-

dige Dolch der Sammlung Wilczek (s. Abb. 6 b),

dessen Angel ebenfalls aus einem einzigen Stücke

besteht, seinen geschwollenen mondsichelförmigen

Knaufring erhalten haben, vorausgesetzt, dafs

uns hier tatsächlich der ursprüngliche Zustand

des Dolches überliefert ist.

Einen spätmittelalterlichen Dolch der Samm-

lung Wilczek mit rundem flachen Ring, wie wir

ihn z. B. auch aus der Sammlung Zschille (Katalog

Nr. 385) kennen, zeigt uns Abb. 6 c. Dagegen

erweist sich der ebenfalls gleichmäfsig runde

Ring an dem Wilczekschen Schwerte auf Abb. 6d

als spätere Zutat, wie denn auch die scharfkantige

aus einem Stück gefertigte Angel, die durch den

durchlochten Ring hindurchgesteckt ist, nach-

träglich angeschweifst wurde.

Schwerter mit ringförmigen Knäufen können

infolge ihrer Zweckhaftigkeit natürlich überall

spontan, ganz unabhängig voneinander geschmie-

det werden. Dagegen weist die charakteristisch

geschwollene, mondsichelförmige Ringform auf

einen Zusammenhang dieser spätrömischen und

mittelalterlichen Schwerter, und zwar um so offen-

barer, je mehr es gelingt, die Übergangsbildungen

dieser Ringform nicht nur typologisch, sondern

auch chronologisch im einzelnen festzulegen.

J. SCHWIETERING, SCHWERTER MIT RINGKNAUF

243

d

Abb. 6.

Mittelalterliche Schwerter und Dolche

mit Ringknauf.

(Sammlung Wilczek.)

grätiger Klinge. Der Ring ist oben angeschmiedet,

sodafs die durch ihre ursprüngliche Holzverscha-

lung verdeckte Angel aus einem einzigen Stück

bestehen wird. Die Skizze bei Dechelette (Fig. 52,4)

ist jedoch irreführend, da sie den Eindruck er-

weckt, als ob es sich um einen flachen kreis-

förmigen Ring ohne Schwellung handelt. In

Wirklichkeit ist aber diese Schwellung, wenn auch

sehr gemildert, vorhanden, und der Ring, dessen

Höhe sich zur Breite wie 5,5 : 6,6 verhält, ist auch

hier in erster Linie durch seine breite Lagerung

charakterisiert. An der Ringschwellung hielt man,

wenigstens in gewissen Grenzen, auch weiterhin

fest, um der zum Hiebe ausholenden Klinge ge-

nügendesGegengewicht entgegensetzen zukönnen.

Und in Anlehnung an derartige Schwerter wird

auch der mittelalterliche, 42,8 cm lange, zweischnei-

dige Dolch der Sammlung Wilczek (s. Abb. 6 b),

dessen Angel ebenfalls aus einem einzigen Stücke

besteht, seinen geschwollenen mondsichelförmigen

Knaufring erhalten haben, vorausgesetzt, dafs

uns hier tatsächlich der ursprüngliche Zustand

des Dolches überliefert ist.

Einen spätmittelalterlichen Dolch der Samm-

lung Wilczek mit rundem flachen Ring, wie wir

ihn z. B. auch aus der Sammlung Zschille (Katalog

Nr. 385) kennen, zeigt uns Abb. 6 c. Dagegen

erweist sich der ebenfalls gleichmäfsig runde

Ring an dem Wilczekschen Schwerte auf Abb. 6d

als spätere Zutat, wie denn auch die scharfkantige

aus einem Stück gefertigte Angel, die durch den

durchlochten Ring hindurchgesteckt ist, nach-

träglich angeschweifst wurde.

Schwerter mit ringförmigen Knäufen können

infolge ihrer Zweckhaftigkeit natürlich überall

spontan, ganz unabhängig voneinander geschmie-

det werden. Dagegen weist die charakteristisch

geschwollene, mondsichelförmige Ringform auf

einen Zusammenhang dieser spätrömischen und

mittelalterlichen Schwerter, und zwar um so offen-

barer, je mehr es gelingt, die Übergangsbildungen

dieser Ringform nicht nur typologisch, sondern

auch chronologisch im einzelnen festzulegen.