276

WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN

VIII BAND

melischen Monument auch noch die Kniescheibe bedeckt

und dadurch schützt.

3 Protokorinthische Lekythos unbekannter Herkunft,

heute im Brit. Mus., Kampfdarstellung, abg. J. H. St. 1890,

Taf. 10, Text S. 167 ff. Beinschienen mit verlängertem Knie-

schutz erscheinen auf vielen Vasen des 7. Jahrhunderts, die

ebenfalls alle aus Korinth stammen. Um nur ein Beispiel

anzuführen:

Korinthischer Pinax, heute in Berlin, abg. Ant. Denkm.

I, Taf. 7, Nr. 15.

Aus anderen Gegenden des Peloponnes lie-

fern Sparta, Olympia und Bassae Beispiele für

Formen von Beinschienen. In Sparta haben sich

eine grofse Anzahl von bleiernen Votiv-Kriegern

an verschiedenen Kultstätten der Stadt gefunden,

von denen einige nach Mafsgabe der Fundschich-

ten bis ins 7. Jahrhundert hinaufzurücken sind

(vgl. B. S. A. XV, 1908/09, Taf. VII; dazu die

chronologische Fixierung der einzelnen Fund-

schichten ebenda S. 127). Sämtliche Krieger

führen Rundschilde; bei einigen aus hocharcha-

ischer Zeit sind deutlich Beinschienen mit Knie-

schutz sichtbar (Annual Fig. 10, Nr. 18, 21; Taf. VII,

Nr. 4). Dafs nicht allen Hopliten Beinschienen

gegeben sind, erklärt sich wohl durch die primi-

tive Ausführung jener Bleifiguren.

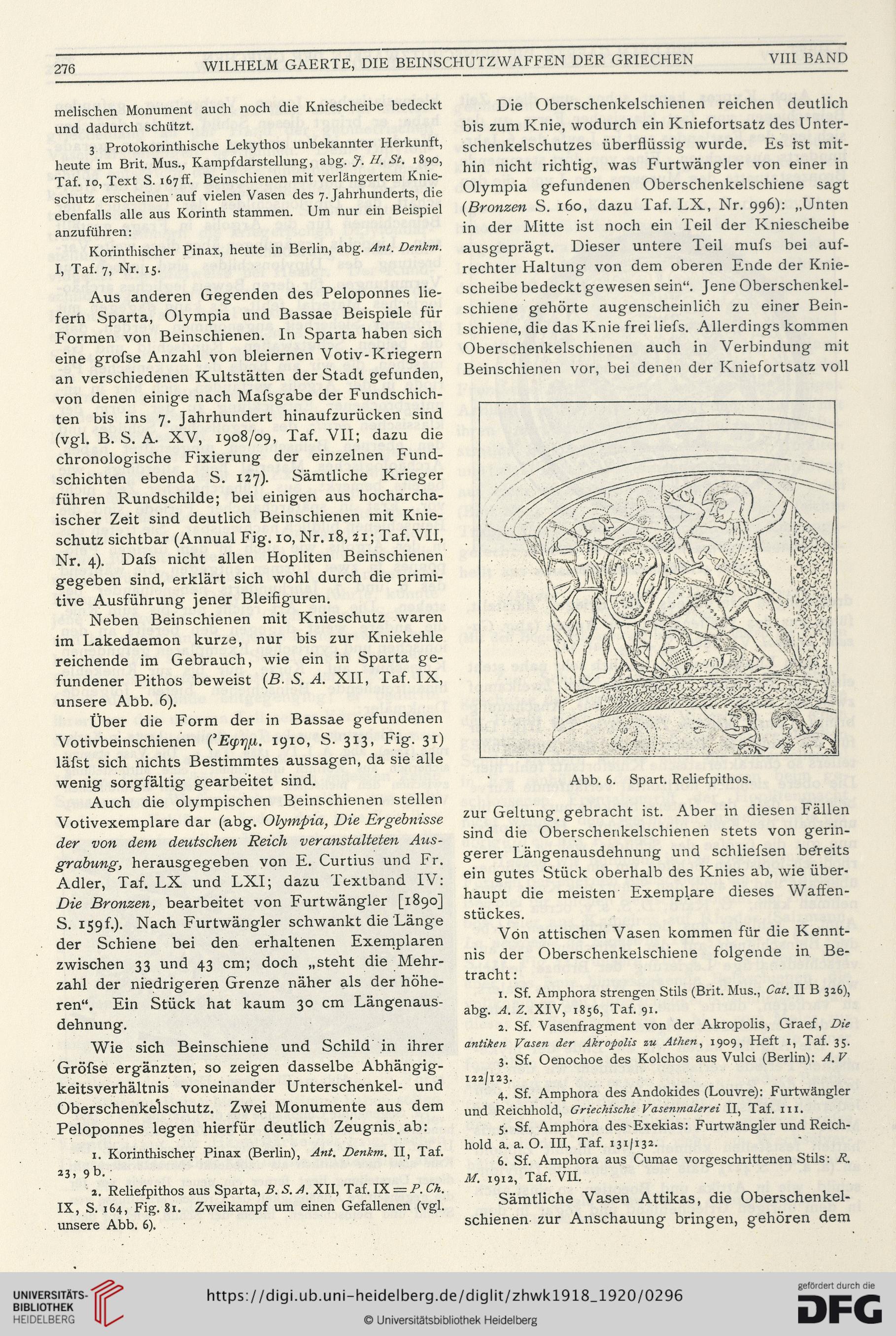

Neben Beinschienen mit Knieschutz waren

im Lakedaemon kurze, nur bis zur Kniekehle

reichende im Gebrauch, wie ein in Sparta ge-

fundener Pithos beweist (B. S. A. XII, Taf. IX,

unsere Abb. 6).

Über die Form der in Bassae gefundenen

Votivbeinschienen 1910, S. 313, Fig. 31)

läfst sich nichts Bestimmtes aussagen, da sie alle

wenig sorgfältig gearbeitet sind.

Auch die olympischen Beinschienen stellen

Votivexemplare dar (abg. Olympia, Die Ergebnisse

der von dem deutschen Reich veranstalteten Aus-

grabung, herausgegeben von E. Curtius und Fr.

Adler, Taf. LX und LXI; dazu Textband IV:

Die Bronzen, bearbeitet von Furtwängler [1890]

S. 159h). Nach Furtwängler schwankt die Länge

der Schiene bei den erhaltenen Exemplaren

zwischen 33 und 43 cm; doch „steht die Mehr-

zahl der niedrigeren Grenze näher als der höhe-

ren“. Ein Stück hat kaum 30 cm Längenaus-

dehnung.

Wie sich Beinschiene und Schild in ihrer

Gröfse ergänzten, so zeigen dasselbe Abhängig-

keitsverhältnis voneinander Unterschenkel- und

Oberschenkelschutz. Zwei Monumente aus dem

Peloponnes legen hierfür deutlich Zeugnis, ab:

1. Korinthischer Pinax (Berlin), Ant. Denkm. II, Taf.

23, 9b. •

2. Reliefpithos aus Sparta, B. S. A. XII, Taf. IX = P. Ch.

IX, S. 164, Fig. 81. Zweikampf um einen Gefallenen (vgl.

unsere Abb. 6).

Die Oberschenkelschienen reichen deutlich

bis zum Knie, wodurch ein Kniefortsatz des Unter-

schenkelschutzes überflüssig wurde. Es ist mit-

hin nicht richtig, was Furtwängler von einer in

Olympia gefundenen Oberschenkelschiene sagt

(Bronzen S. 160, dazu Taf. LX, Nr. 996): „Unten

in der Mitte ist noch ein Teil der Kniescheibe

ausgeprägt. Dieser untere Teil mufs bei auf-

rechter Haltung von dem oberen Ende der Knie-

scheibe bedeckt gewesen sein“. Jene Oberschenkel-

schiene gehörte augenscheinlich zu einer Bein-

schiene, die das Knie frei liefs. Allerdings kommen

Oberschenkelschienen auch in Verbindung mit

Beinschienen vor, bei denen der Kniefortsatz voll

Abb. 6. Spart. Reliefpithos.

zur Geltung gebracht ist. Aber in diesen Fällen

sind die Oberschenkelschienen stets von gerin-

gerer Längenausdehnung und schliefsen be'reits

ein gutes Stück oberhalb des Knies ab, wie über-

haupt die meisten Exemplare dieses Waffen-

stückes.

Von attischen Vasen kommen für die Kennt-

nis der Oberschenkelschiene folgende in Be-

tracht:

1. Sf. Amphora strengen Stils (Brit. Mus., Cat. II B 326),

abg. A. Z. XIV, 1856, Taf. 91.

2. Sf. Vasenfragment von der Akropolis, Graef, Die

antiken Vasen der Akropolis zu Athen, 1909, Heft 1, Taf. 35.

3. Sf. Oenochoe des Kolchos aus Vulci (Berlin): A. V

122/123.

4. Sf. Amphora des Andokides (Louvre): Furtwängler

und Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, Taf. in.

5. Sf. Amphora des-Exekias: Furtwängler und Reich-

hold a. a. O. III, Taf. 131/132.

6. Sf. Amphora aus Cumae vorgeschrittenen Stils: A

M. 1912, Taf. VII.

Sämtliche Vasen Attikas, die Oberschenkel-

schienen zur Anschauung bringen, gehören dem

WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN

VIII BAND

melischen Monument auch noch die Kniescheibe bedeckt

und dadurch schützt.

3 Protokorinthische Lekythos unbekannter Herkunft,

heute im Brit. Mus., Kampfdarstellung, abg. J. H. St. 1890,

Taf. 10, Text S. 167 ff. Beinschienen mit verlängertem Knie-

schutz erscheinen auf vielen Vasen des 7. Jahrhunderts, die

ebenfalls alle aus Korinth stammen. Um nur ein Beispiel

anzuführen:

Korinthischer Pinax, heute in Berlin, abg. Ant. Denkm.

I, Taf. 7, Nr. 15.

Aus anderen Gegenden des Peloponnes lie-

fern Sparta, Olympia und Bassae Beispiele für

Formen von Beinschienen. In Sparta haben sich

eine grofse Anzahl von bleiernen Votiv-Kriegern

an verschiedenen Kultstätten der Stadt gefunden,

von denen einige nach Mafsgabe der Fundschich-

ten bis ins 7. Jahrhundert hinaufzurücken sind

(vgl. B. S. A. XV, 1908/09, Taf. VII; dazu die

chronologische Fixierung der einzelnen Fund-

schichten ebenda S. 127). Sämtliche Krieger

führen Rundschilde; bei einigen aus hocharcha-

ischer Zeit sind deutlich Beinschienen mit Knie-

schutz sichtbar (Annual Fig. 10, Nr. 18, 21; Taf. VII,

Nr. 4). Dafs nicht allen Hopliten Beinschienen

gegeben sind, erklärt sich wohl durch die primi-

tive Ausführung jener Bleifiguren.

Neben Beinschienen mit Knieschutz waren

im Lakedaemon kurze, nur bis zur Kniekehle

reichende im Gebrauch, wie ein in Sparta ge-

fundener Pithos beweist (B. S. A. XII, Taf. IX,

unsere Abb. 6).

Über die Form der in Bassae gefundenen

Votivbeinschienen 1910, S. 313, Fig. 31)

läfst sich nichts Bestimmtes aussagen, da sie alle

wenig sorgfältig gearbeitet sind.

Auch die olympischen Beinschienen stellen

Votivexemplare dar (abg. Olympia, Die Ergebnisse

der von dem deutschen Reich veranstalteten Aus-

grabung, herausgegeben von E. Curtius und Fr.

Adler, Taf. LX und LXI; dazu Textband IV:

Die Bronzen, bearbeitet von Furtwängler [1890]

S. 159h). Nach Furtwängler schwankt die Länge

der Schiene bei den erhaltenen Exemplaren

zwischen 33 und 43 cm; doch „steht die Mehr-

zahl der niedrigeren Grenze näher als der höhe-

ren“. Ein Stück hat kaum 30 cm Längenaus-

dehnung.

Wie sich Beinschiene und Schild in ihrer

Gröfse ergänzten, so zeigen dasselbe Abhängig-

keitsverhältnis voneinander Unterschenkel- und

Oberschenkelschutz. Zwei Monumente aus dem

Peloponnes legen hierfür deutlich Zeugnis, ab:

1. Korinthischer Pinax (Berlin), Ant. Denkm. II, Taf.

23, 9b. •

2. Reliefpithos aus Sparta, B. S. A. XII, Taf. IX = P. Ch.

IX, S. 164, Fig. 81. Zweikampf um einen Gefallenen (vgl.

unsere Abb. 6).

Die Oberschenkelschienen reichen deutlich

bis zum Knie, wodurch ein Kniefortsatz des Unter-

schenkelschutzes überflüssig wurde. Es ist mit-

hin nicht richtig, was Furtwängler von einer in

Olympia gefundenen Oberschenkelschiene sagt

(Bronzen S. 160, dazu Taf. LX, Nr. 996): „Unten

in der Mitte ist noch ein Teil der Kniescheibe

ausgeprägt. Dieser untere Teil mufs bei auf-

rechter Haltung von dem oberen Ende der Knie-

scheibe bedeckt gewesen sein“. Jene Oberschenkel-

schiene gehörte augenscheinlich zu einer Bein-

schiene, die das Knie frei liefs. Allerdings kommen

Oberschenkelschienen auch in Verbindung mit

Beinschienen vor, bei denen der Kniefortsatz voll

Abb. 6. Spart. Reliefpithos.

zur Geltung gebracht ist. Aber in diesen Fällen

sind die Oberschenkelschienen stets von gerin-

gerer Längenausdehnung und schliefsen be'reits

ein gutes Stück oberhalb des Knies ab, wie über-

haupt die meisten Exemplare dieses Waffen-

stückes.

Von attischen Vasen kommen für die Kennt-

nis der Oberschenkelschiene folgende in Be-

tracht:

1. Sf. Amphora strengen Stils (Brit. Mus., Cat. II B 326),

abg. A. Z. XIV, 1856, Taf. 91.

2. Sf. Vasenfragment von der Akropolis, Graef, Die

antiken Vasen der Akropolis zu Athen, 1909, Heft 1, Taf. 35.

3. Sf. Oenochoe des Kolchos aus Vulci (Berlin): A. V

122/123.

4. Sf. Amphora des Andokides (Louvre): Furtwängler

und Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, Taf. in.

5. Sf. Amphora des-Exekias: Furtwängler und Reich-

hold a. a. O. III, Taf. 131/132.

6. Sf. Amphora aus Cumae vorgeschrittenen Stils: A

M. 1912, Taf. VII.

Sämtliche Vasen Attikas, die Oberschenkel-

schienen zur Anschauung bringen, gehören dem