10./11 • HEFT

WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN

303

teres bei Furtwängler, Bronzen, S. 161 abgebildet).

Beiden Paaren ist eine schmale Verlängerung

über die Ferse nach oben hinaus eigentümlich.

Andere aus Unteritalien stammende Knöchel-

schienen zählt Furtwängler a. a. O. S. 161 auf.

Ein schön erhaltenes Exemplar ebenda, das sich

heute im Britischen Museum befindet, ist abge-

bildet bei C. Smith, Guide to the exliibition illustra-

ting Greek and Roman life, 1908, S. 89, Fig. 7230).

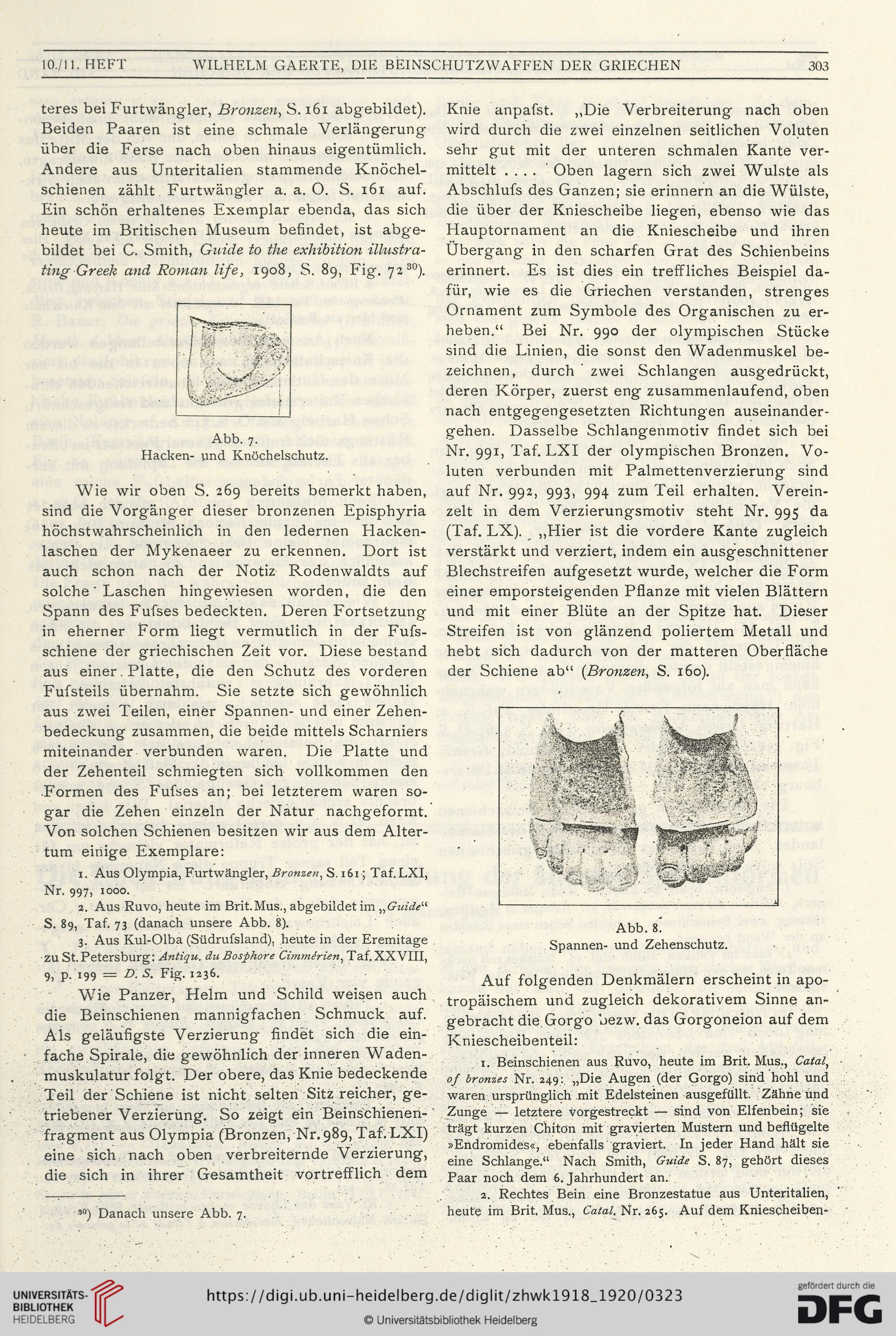

Abb. 7.

Hacken- und Knöchelschutz.

Wie wir oben S. 269 bereits bemerkt haben,

sind die Vorgänger dieser bronzenen Episphyria

höchstwahrscheinlich in den ledernen Hacken-

laschen der Mykenaeer zu erkennen. Dort ist

auch schon nach der Notiz Rodenwaldts auf

solche ’ Laschen hingewiesen worden, die den

Spann des Fufses bedeckten. Deren Fortsetzung

in eherner Form liegt vermutlich in der Fufs-

schiene der griechischen Zeit vor. Diese bestand

aus einer. Platte, die den Schutz des vorderen

Fufsteils übernahm. Sie setzte sich gewöhnlich

aus zwei Teilen, einer Spannen- und einer Zehen-

bedeckung zusammen, die beide mittels Scharniers

miteinander verbunden waren. Die Platte und

der Zehenteil schmiegten sich vollkommen den

Formen des Fufses an; bei letzterem waren so-

gar die Zehen einzeln der Natur nachgeformt.

Von solchen Schienen besitzen wir aus dem Alter-

tum einige Exemplare:

1. Aus Olympia, Furtwängler, Bronzen, S. 161; Taf. LXI,

Nr. 997, 1000.

2. Aus Ruvo, heute im Brit.Mus., abgebildet im „Guide“

S. 89, Taf. 73 (danach unsere Abb. 8).

3. Aus Kul-Olba (Südrufsland), heute in der Eremitage

•ZU St.Petersburg: Antiqu. du BosRhore Cimmerien, Taf. XXVIII,

9, p. 199 = D. S. Fig. 1236.

Wie Panzer, Helm und Schild weisen auch

die Beinschienen mannigfachen Schmuck auf.

Als geläufigste Verzierung findet sich die ein-

fache Spirale, die gewöhnlich der inneren Waden-

muskulatur folgt. Der obere, das Knie bedeckende

Teil der Schiene ist nicht selten Sitz reicher, ge-

triebener Verzierung. So zeigt ein Beinschienen-

fragment aus Olympia (Bronzen, Nr. 989, Taf. LXI)

eine sich nach oben verbreiternde Verzierung,

die sich in ihrer Gesamtheit vortrefflich dem

30) Danach unsere Abb. 7.

Knie anpafst. ,,Die Verbreiterung nach oben

wird durch die zwei einzelnen seitlichen Voluten

sehr gut mit der unteren schmalen Kante ver-

mittelt .... Oben lagern sich zwei Wulste als

Abschlufs des Ganzen; sie erinnern an die Wülste,

die über der Kniescheibe liegen, ebenso wie das

Hauptornament an die Kniescheibe und ihren

Übergang in den scharfen Grat des Schienbeins

erinnert. Es ist dies ein treffliches Beispiel da-

für, wie es die Griechen verstanden, strenges

Ornament zum Symbole des Organischen zu er-

heben.“ Bei Nr. 990 der olympischen Stücke

sind die Linien, die sonst den Wadenmuskel be-

zeichnen, durch zwei Schlangen ausgedrückt,

deren Körper, zuerst eng zusammenlaufend, oben

nach entgegengesetzten Richtungen auseinander-

gehen. Dasselbe Schlangenmotiv findet sich bei

Nr. 991, Taf. LXI der olympischen Bronzen. Vo-

luten verbunden mit Palmettenverzierung sind

auf Nr. 992, 993, 994 zum Teil erhalten. Verein-

zelt in dem Verzierungsmotiv steht Nr. 995 da

(Taf. LX). „Hier ist die vordere Kante zugleich

verstärkt und verziert, indem ein ausgeschnittener

Blechstreifen aufgesetzt wurde, welcher die Form

einer emporsteigenden Pflanze mit vielen Blättern

und mit einer Blüte an der Spitze hat. Dieser

Streifen ist von glänzend poliertem Metall und

hebt sich dadurch von der matteren Oberfläche

der Schiene ab“ (Bronzen, S. 160).

Auf folgenden Denkmälern erscheint in apo-

tropäischem und zugleich dekorativem Sinne an-

gebracht die.Gorgo bezw. das Gorgoneion auf dem

Kniescheibenteil:

1. Beinschienen aus Ruvo, heute im Brit.Mus., Catal,

of bronzes Nr. 249: „Die Augen (der Gorgo) sind hohl und

waren ursprünglich mit Edelsteinen ausgefüllt. Zähne und

Zunge — letztere vorgestreckt — sind von Elfenbein; sie

trägt kurzen Chiton mit gravierten Mustern und beflügelte

»Endromides«, ebenfalls graviert. In jeder Hand hält sie

eine Schlange.“ Nach Smith, Guide S. 87, gehört dieses

Paar noch dem 6. Jahrhundert an.

2. Rechtes Bein eine Bronzestatue aus Unteritalien,

heute im Brit. Mus., Catal. Nr. 265. Auf dem Kniescheiben-

WILHELM GAERTE, DIE BEINSCHUTZWAFFEN DER GRIECHEN

303

teres bei Furtwängler, Bronzen, S. 161 abgebildet).

Beiden Paaren ist eine schmale Verlängerung

über die Ferse nach oben hinaus eigentümlich.

Andere aus Unteritalien stammende Knöchel-

schienen zählt Furtwängler a. a. O. S. 161 auf.

Ein schön erhaltenes Exemplar ebenda, das sich

heute im Britischen Museum befindet, ist abge-

bildet bei C. Smith, Guide to the exliibition illustra-

ting Greek and Roman life, 1908, S. 89, Fig. 7230).

Abb. 7.

Hacken- und Knöchelschutz.

Wie wir oben S. 269 bereits bemerkt haben,

sind die Vorgänger dieser bronzenen Episphyria

höchstwahrscheinlich in den ledernen Hacken-

laschen der Mykenaeer zu erkennen. Dort ist

auch schon nach der Notiz Rodenwaldts auf

solche ’ Laschen hingewiesen worden, die den

Spann des Fufses bedeckten. Deren Fortsetzung

in eherner Form liegt vermutlich in der Fufs-

schiene der griechischen Zeit vor. Diese bestand

aus einer. Platte, die den Schutz des vorderen

Fufsteils übernahm. Sie setzte sich gewöhnlich

aus zwei Teilen, einer Spannen- und einer Zehen-

bedeckung zusammen, die beide mittels Scharniers

miteinander verbunden waren. Die Platte und

der Zehenteil schmiegten sich vollkommen den

Formen des Fufses an; bei letzterem waren so-

gar die Zehen einzeln der Natur nachgeformt.

Von solchen Schienen besitzen wir aus dem Alter-

tum einige Exemplare:

1. Aus Olympia, Furtwängler, Bronzen, S. 161; Taf. LXI,

Nr. 997, 1000.

2. Aus Ruvo, heute im Brit.Mus., abgebildet im „Guide“

S. 89, Taf. 73 (danach unsere Abb. 8).

3. Aus Kul-Olba (Südrufsland), heute in der Eremitage

•ZU St.Petersburg: Antiqu. du BosRhore Cimmerien, Taf. XXVIII,

9, p. 199 = D. S. Fig. 1236.

Wie Panzer, Helm und Schild weisen auch

die Beinschienen mannigfachen Schmuck auf.

Als geläufigste Verzierung findet sich die ein-

fache Spirale, die gewöhnlich der inneren Waden-

muskulatur folgt. Der obere, das Knie bedeckende

Teil der Schiene ist nicht selten Sitz reicher, ge-

triebener Verzierung. So zeigt ein Beinschienen-

fragment aus Olympia (Bronzen, Nr. 989, Taf. LXI)

eine sich nach oben verbreiternde Verzierung,

die sich in ihrer Gesamtheit vortrefflich dem

30) Danach unsere Abb. 7.

Knie anpafst. ,,Die Verbreiterung nach oben

wird durch die zwei einzelnen seitlichen Voluten

sehr gut mit der unteren schmalen Kante ver-

mittelt .... Oben lagern sich zwei Wulste als

Abschlufs des Ganzen; sie erinnern an die Wülste,

die über der Kniescheibe liegen, ebenso wie das

Hauptornament an die Kniescheibe und ihren

Übergang in den scharfen Grat des Schienbeins

erinnert. Es ist dies ein treffliches Beispiel da-

für, wie es die Griechen verstanden, strenges

Ornament zum Symbole des Organischen zu er-

heben.“ Bei Nr. 990 der olympischen Stücke

sind die Linien, die sonst den Wadenmuskel be-

zeichnen, durch zwei Schlangen ausgedrückt,

deren Körper, zuerst eng zusammenlaufend, oben

nach entgegengesetzten Richtungen auseinander-

gehen. Dasselbe Schlangenmotiv findet sich bei

Nr. 991, Taf. LXI der olympischen Bronzen. Vo-

luten verbunden mit Palmettenverzierung sind

auf Nr. 992, 993, 994 zum Teil erhalten. Verein-

zelt in dem Verzierungsmotiv steht Nr. 995 da

(Taf. LX). „Hier ist die vordere Kante zugleich

verstärkt und verziert, indem ein ausgeschnittener

Blechstreifen aufgesetzt wurde, welcher die Form

einer emporsteigenden Pflanze mit vielen Blättern

und mit einer Blüte an der Spitze hat. Dieser

Streifen ist von glänzend poliertem Metall und

hebt sich dadurch von der matteren Oberfläche

der Schiene ab“ (Bronzen, S. 160).

Auf folgenden Denkmälern erscheint in apo-

tropäischem und zugleich dekorativem Sinne an-

gebracht die.Gorgo bezw. das Gorgoneion auf dem

Kniescheibenteil:

1. Beinschienen aus Ruvo, heute im Brit.Mus., Catal,

of bronzes Nr. 249: „Die Augen (der Gorgo) sind hohl und

waren ursprünglich mit Edelsteinen ausgefüllt. Zähne und

Zunge — letztere vorgestreckt — sind von Elfenbein; sie

trägt kurzen Chiton mit gravierten Mustern und beflügelte

»Endromides«, ebenfalls graviert. In jeder Hand hält sie

eine Schlange.“ Nach Smith, Guide S. 87, gehört dieses

Paar noch dem 6. Jahrhundert an.

2. Rechtes Bein eine Bronzestatue aus Unteritalien,

heute im Brit. Mus., Catal. Nr. 265. Auf dem Kniescheiben-