10./11. HEFT

W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFEN WESEN

329

gegangen, 4 kleine Schleifereien sind umgebaut

oder abgebrochen. Die jetzigen Mühlgebäude

stammen in der Mehrzahl aus. den Jahren 1810

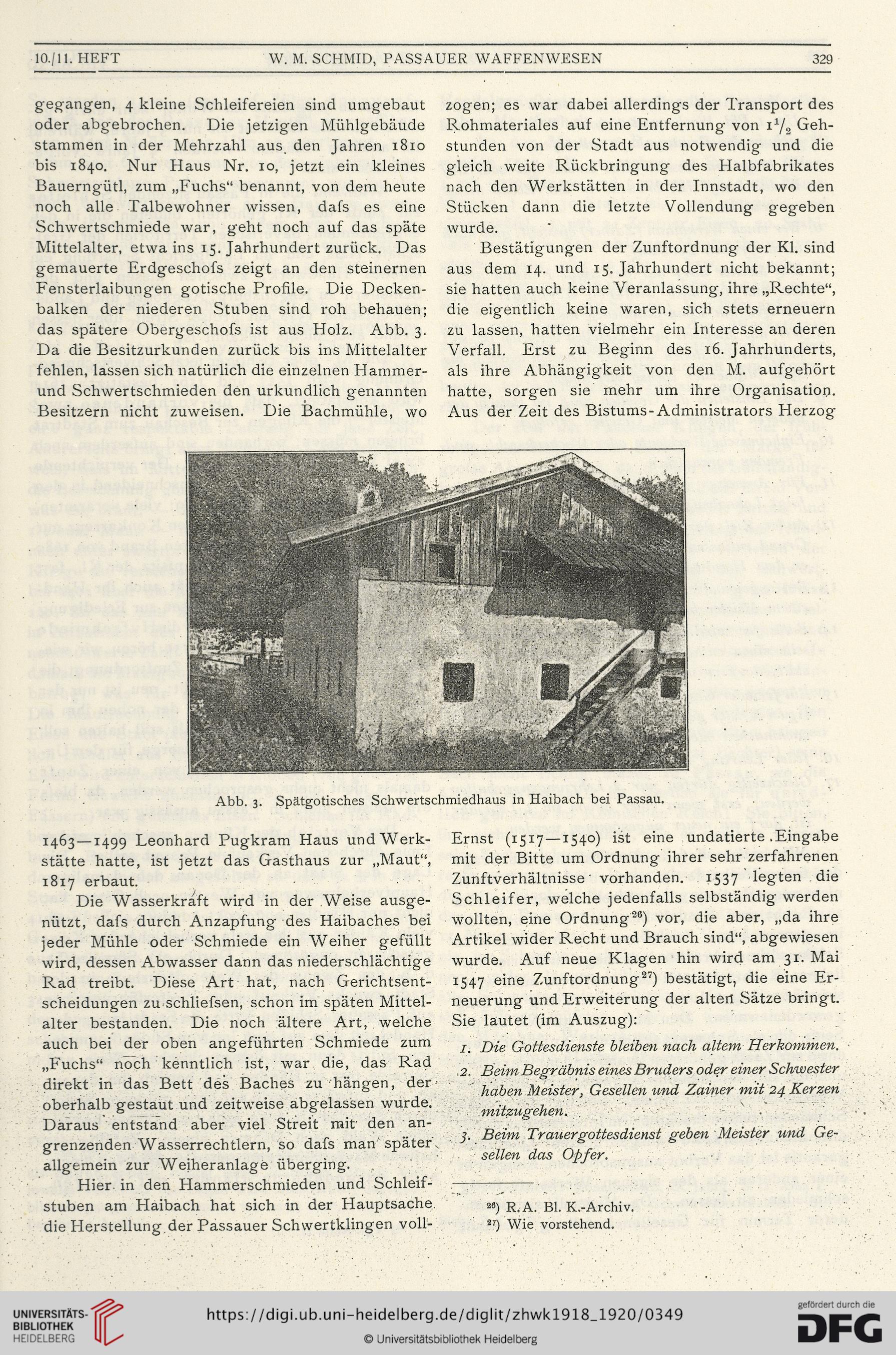

bis 1840. Nur Haus Nr. 10, jetzt ein kleines

Bauerngütl, zum „Fuchs“ benannt, von dem heute

noch alle Talbewohner wissen, dafs es eine

Schwertschmiede war, geht noch auf das späte

Mittelalter, etwa ins 15. Jahrhundert zurück. Das

gemauerte Erdgeschofs zeigt an den steinernen

Fensterlaibungen gotische Profile. Die Decken-

balken der niederen Stuben sind roh behauen;

das spätere Obergeschofs ist aus Holz. Abb. 3.

Da die Besitzurkunden zurück bis ins Mittelalter

fehlen, lassen sich natürlich die einzelnen Hammer-

und Schwertschmieden den urkundlich genannten

Besitzern nicht zuweisen. Die Bachmühle, wo

zogen; es war dabei allerdings der Transport des

Rohmateriales auf eine Entfernung von 1V2 Geh-

stunden von der Stadt aus notwendig und die

gleich weite Rückbringung des Halbfabrikates

nach den Werkstätten in der Innstadt, wo den

Stücken dann die letzte Vollendung gegeben

wurde.

Bestätigungen der Zunftordnung der Kl. sind

aus dem 14. und 15. Jahrhundert nicht bekannt;

sie hatten auch keine Veranlassung, ihre „Rechte“,

die eigentlich keine waren, sich stets erneuern

zu lassen, hatten vielmehr ein Interesse an deren

Verfall. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts,

als ihre Abhängigkeit von den M. aufgehört

hatte, sorgen sie mehr um ihre Organisation.

Aus der Zeit des Bistums-Administrators Herzog

Abb. 3. Spätgotisches Schwertschmiedhaus in Haibach bei Passau.

1463—1499 Leonhard Pugkram Haus und Werk-

stätte hatte, ist jetzt das Gasthaus zur „Maut“,

1817 erbaut.

Die Wasserkraft wird in der Weise ausge-

nützt, dafs durch Anzapfung des Haibaches bei

jeder Mühle oder Schmiede ein Weiher gefüllt

wird, dessen Abwasser dann das niederschlächtige

Rad treibt. Diese Art hat, nach Gerichtsent-

scheidungen zu schliefsen, schon im späten Mittel-

alter bestanden. Die noch ältere Art, welche

auch bei der oben angeführten Schmiede zum

„Fuchs“ noch kenntlich ist, war die, das Rad

direkt in das Bett des Baches zu hängen, der<

oberhalb gestaut und zeitweise abgelassen wurde.

Daraus entstand aber viel Streit mit' den an-

grenzenden Wasserrechtlern, so dafs man später

allgemein zur Weiheranlage überging.

Hier, in den Hammerschmieden und Schleif-

stuben am Flaibach hat sich in der Hauptsache

die Herstellung.der Passauer Schwertklingen voll-

Ernst (1517 —154°) ist eine undatierte .Eingabe

mit der Bitte um Ordnung ihrer sehr zerfahrenen

Zunftverhältnisse’ vorhanden. 1537 legten die

Schleifer, welche jedenfalls selbständig werden

wollten, eine Ordnung26) vor, die aber, „da ihre

Artikel wider Recht und Brauch sind“, abgewiesen

wurde. Auf neue Klagen hin wird am 31. Mai

1547 eine Zunftordnung27) bestätigt, die eine Er-

neuerung und Erweiterung der altert Sätze bringt.

Sie lautet (im Auszug):

1. Die Gottesdienste bleiben nach altem Herkommen.

.2. Beim Begräbnis eines Bruders oder einer Schwester

haben Meister, Gesellen ttnd Zainer mit 24 Kerzen

mitzugehen. . ■' •

7. Beim Traziergottesdienst geben Meister und Ge-

sellen das Opfer.

26) R.A. Bl. K.-Archiv.

27) Wie vorstehend.

W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFEN WESEN

329

gegangen, 4 kleine Schleifereien sind umgebaut

oder abgebrochen. Die jetzigen Mühlgebäude

stammen in der Mehrzahl aus. den Jahren 1810

bis 1840. Nur Haus Nr. 10, jetzt ein kleines

Bauerngütl, zum „Fuchs“ benannt, von dem heute

noch alle Talbewohner wissen, dafs es eine

Schwertschmiede war, geht noch auf das späte

Mittelalter, etwa ins 15. Jahrhundert zurück. Das

gemauerte Erdgeschofs zeigt an den steinernen

Fensterlaibungen gotische Profile. Die Decken-

balken der niederen Stuben sind roh behauen;

das spätere Obergeschofs ist aus Holz. Abb. 3.

Da die Besitzurkunden zurück bis ins Mittelalter

fehlen, lassen sich natürlich die einzelnen Hammer-

und Schwertschmieden den urkundlich genannten

Besitzern nicht zuweisen. Die Bachmühle, wo

zogen; es war dabei allerdings der Transport des

Rohmateriales auf eine Entfernung von 1V2 Geh-

stunden von der Stadt aus notwendig und die

gleich weite Rückbringung des Halbfabrikates

nach den Werkstätten in der Innstadt, wo den

Stücken dann die letzte Vollendung gegeben

wurde.

Bestätigungen der Zunftordnung der Kl. sind

aus dem 14. und 15. Jahrhundert nicht bekannt;

sie hatten auch keine Veranlassung, ihre „Rechte“,

die eigentlich keine waren, sich stets erneuern

zu lassen, hatten vielmehr ein Interesse an deren

Verfall. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts,

als ihre Abhängigkeit von den M. aufgehört

hatte, sorgen sie mehr um ihre Organisation.

Aus der Zeit des Bistums-Administrators Herzog

Abb. 3. Spätgotisches Schwertschmiedhaus in Haibach bei Passau.

1463—1499 Leonhard Pugkram Haus und Werk-

stätte hatte, ist jetzt das Gasthaus zur „Maut“,

1817 erbaut.

Die Wasserkraft wird in der Weise ausge-

nützt, dafs durch Anzapfung des Haibaches bei

jeder Mühle oder Schmiede ein Weiher gefüllt

wird, dessen Abwasser dann das niederschlächtige

Rad treibt. Diese Art hat, nach Gerichtsent-

scheidungen zu schliefsen, schon im späten Mittel-

alter bestanden. Die noch ältere Art, welche

auch bei der oben angeführten Schmiede zum

„Fuchs“ noch kenntlich ist, war die, das Rad

direkt in das Bett des Baches zu hängen, der<

oberhalb gestaut und zeitweise abgelassen wurde.

Daraus entstand aber viel Streit mit' den an-

grenzenden Wasserrechtlern, so dafs man später

allgemein zur Weiheranlage überging.

Hier, in den Hammerschmieden und Schleif-

stuben am Flaibach hat sich in der Hauptsache

die Herstellung.der Passauer Schwertklingen voll-

Ernst (1517 —154°) ist eine undatierte .Eingabe

mit der Bitte um Ordnung ihrer sehr zerfahrenen

Zunftverhältnisse’ vorhanden. 1537 legten die

Schleifer, welche jedenfalls selbständig werden

wollten, eine Ordnung26) vor, die aber, „da ihre

Artikel wider Recht und Brauch sind“, abgewiesen

wurde. Auf neue Klagen hin wird am 31. Mai

1547 eine Zunftordnung27) bestätigt, die eine Er-

neuerung und Erweiterung der altert Sätze bringt.

Sie lautet (im Auszug):

1. Die Gottesdienste bleiben nach altem Herkommen.

.2. Beim Begräbnis eines Bruders oder einer Schwester

haben Meister, Gesellen ttnd Zainer mit 24 Kerzen

mitzugehen. . ■' •

7. Beim Traziergottesdienst geben Meister und Ge-

sellen das Opfer.

26) R.A. Bl. K.-Archiv.

27) Wie vorstehend.