334

W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFENWESEN

VIII. BAND

düng' und Ausführung des Zeichens keine be-

stimmte Entwicklung der Form festlegen; viel-

mehr macht jeder Kl. bzw. Schwertschmied die

Marke nach einer in seiner Werkstätte üblichen,

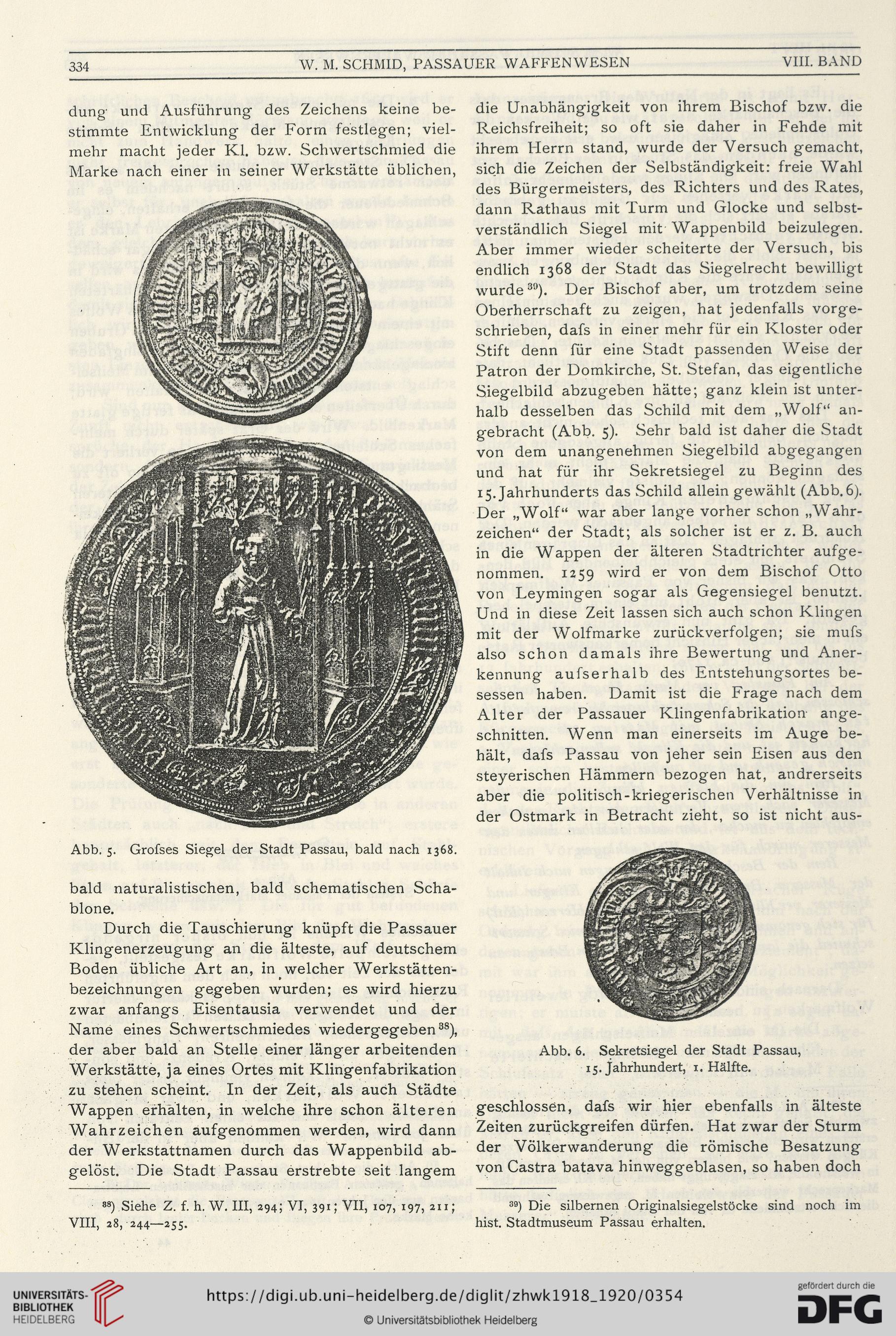

die Unabhängigkeit von ihrem Bischof bzw. die

Reichsfreiheit; so oft sie daher in Fehde mit

ihrem Herrn stand, wurde der Versuch gemacht,

sich die Zeichen der Selbständigkeit: freie Wahl

des Bürgermeisters, des Richters und des Rates,

dann Rathaus mit Turm und Glocke und selbst-

verständlich Siegel mit Wappenbild beizulegen.

Aber immer wieder scheiterte der Versuch, bis

endlich 1368 der Stadt das Siegelrecht bewilligt

wurde30). Der Bischof aber, um trotzdem seine

Oberherrschaft zu zeigen, hat jedenfalls vorge-

schrieben, dafs in einer mehr für ein Kloster oder

Stift denn für eine Stadt passenden Weise der

Patron der Domkirche, St. Stefan, das eigentliche

Siegelbild abzugeben hätte; ganz klein ist unter-

halb desselben das Schild mit dem „Wolf‘‘ an-

gebracht (Abb. 5). Sehr bald ist daher die Stadt

von dem unangenehmen Siegelbild abgegangen

und hat für ihr Sekretsiegel zu Beginn des

15. Jahrhunderts das Schild allein gewählt (Abb. 6).

Der „Wolf“ war aber lange vorher schon „Wahr-

zeichen“ der Stadt; als solcher ist er z. B. auch

in die Wappen der älteren Stadtrichter aufge-

nommen. 1259 wird er von dem Bischof Otto

von Leymingen sogar als Gegensiegel benutzt.

Und in diese Zeit lassen sich auch schon Klingen

mit der Wolfmarke zurückverfolgen; sie mufs

also schon damals ihre Bewertung und Aner-

kennung aufserhalb des Entstehungsortes be-

sessen haben. Damit ist die Frage nach dem

Alter der Passauer Klingenfabrikation- ange-

schnitten. Wenn man einerseits im Auge be-

hält, dafs Passau von jeher sein Eisen aus den

steyerischen Hämmern bezogen hat, andrerseits

aber die politisch-kriegerischen Verhältnisse in

der Ostmark in Betracht zieht, so ist nicht aus-

Abb. 5. Grofses Siegel der Stadt Passau, bald nach 1368.

bald naturalistischen, bald schematischen Scha-

blone.

Durch die Tauschierung knüpft die Passauer

Klingenerzeugung an die älteste, auf deutschem

Boden übliche Art an, in welcher Werkstätten-

bezeichnungen gegeben wurden; es wird hierzu

zwar anfangs Eisentausia verwendet und der

Name eines Schwertschmiedes wiedergegeben38),

der aber bald an Stelle einer länger arbeitenden

Werkstätte, ja eines Ortes mit Klingenfabrikation

zu stehen scheint. In der Zeit, als auch Städte

Wappen erhälten, in welche ihre schon älteren

Wahrzeichen aufgenommen werden, wird dann

der Werkstattnamen durch das Wappenbild ab-

gelöst. Die Stadt Passau erstrebte seit langem

Abb. 6. Sekretsiegel der Stadt Passau,

15. Jahrhundert, 1. Hälfte.

geschlossen, dafs wir hier ebenfalls in älteste

Zeiten zurückgreifen dürfen. Hat zwar der Sturm

der Völkerwanderung die römische Besatzung

von Castra batava hinweggeblasen, so haben doch

88) Siehe Z. f. h. W. III, 294; VI, 391; VII, 107, 197, 211;

VIII, 28, 244—255.

39) Die silbernen Originalsiegelstöcke sind noch im

hist. Stadtmuseum Passau erhalten.

W. M. SCHMID, PASSAUER WAFFENWESEN

VIII. BAND

düng' und Ausführung des Zeichens keine be-

stimmte Entwicklung der Form festlegen; viel-

mehr macht jeder Kl. bzw. Schwertschmied die

Marke nach einer in seiner Werkstätte üblichen,

die Unabhängigkeit von ihrem Bischof bzw. die

Reichsfreiheit; so oft sie daher in Fehde mit

ihrem Herrn stand, wurde der Versuch gemacht,

sich die Zeichen der Selbständigkeit: freie Wahl

des Bürgermeisters, des Richters und des Rates,

dann Rathaus mit Turm und Glocke und selbst-

verständlich Siegel mit Wappenbild beizulegen.

Aber immer wieder scheiterte der Versuch, bis

endlich 1368 der Stadt das Siegelrecht bewilligt

wurde30). Der Bischof aber, um trotzdem seine

Oberherrschaft zu zeigen, hat jedenfalls vorge-

schrieben, dafs in einer mehr für ein Kloster oder

Stift denn für eine Stadt passenden Weise der

Patron der Domkirche, St. Stefan, das eigentliche

Siegelbild abzugeben hätte; ganz klein ist unter-

halb desselben das Schild mit dem „Wolf‘‘ an-

gebracht (Abb. 5). Sehr bald ist daher die Stadt

von dem unangenehmen Siegelbild abgegangen

und hat für ihr Sekretsiegel zu Beginn des

15. Jahrhunderts das Schild allein gewählt (Abb. 6).

Der „Wolf“ war aber lange vorher schon „Wahr-

zeichen“ der Stadt; als solcher ist er z. B. auch

in die Wappen der älteren Stadtrichter aufge-

nommen. 1259 wird er von dem Bischof Otto

von Leymingen sogar als Gegensiegel benutzt.

Und in diese Zeit lassen sich auch schon Klingen

mit der Wolfmarke zurückverfolgen; sie mufs

also schon damals ihre Bewertung und Aner-

kennung aufserhalb des Entstehungsortes be-

sessen haben. Damit ist die Frage nach dem

Alter der Passauer Klingenfabrikation- ange-

schnitten. Wenn man einerseits im Auge be-

hält, dafs Passau von jeher sein Eisen aus den

steyerischen Hämmern bezogen hat, andrerseits

aber die politisch-kriegerischen Verhältnisse in

der Ostmark in Betracht zieht, so ist nicht aus-

Abb. 5. Grofses Siegel der Stadt Passau, bald nach 1368.

bald naturalistischen, bald schematischen Scha-

blone.

Durch die Tauschierung knüpft die Passauer

Klingenerzeugung an die älteste, auf deutschem

Boden übliche Art an, in welcher Werkstätten-

bezeichnungen gegeben wurden; es wird hierzu

zwar anfangs Eisentausia verwendet und der

Name eines Schwertschmiedes wiedergegeben38),

der aber bald an Stelle einer länger arbeitenden

Werkstätte, ja eines Ortes mit Klingenfabrikation

zu stehen scheint. In der Zeit, als auch Städte

Wappen erhälten, in welche ihre schon älteren

Wahrzeichen aufgenommen werden, wird dann

der Werkstattnamen durch das Wappenbild ab-

gelöst. Die Stadt Passau erstrebte seit langem

Abb. 6. Sekretsiegel der Stadt Passau,

15. Jahrhundert, 1. Hälfte.

geschlossen, dafs wir hier ebenfalls in älteste

Zeiten zurückgreifen dürfen. Hat zwar der Sturm

der Völkerwanderung die römische Besatzung

von Castra batava hinweggeblasen, so haben doch

88) Siehe Z. f. h. W. III, 294; VI, 391; VII, 107, 197, 211;

VIII, 28, 244—255.

39) Die silbernen Originalsiegelstöcke sind noch im

hist. Stadtmuseum Passau erhalten.