KAHL SCHNEIDER • BÖNTGENRÖHRENFABRIK

Mit 14 Aufnahmen von Ernst Scheel, Hamburg, und 2 Planseiten. Besprochen von Rolf Spörhase, Altona

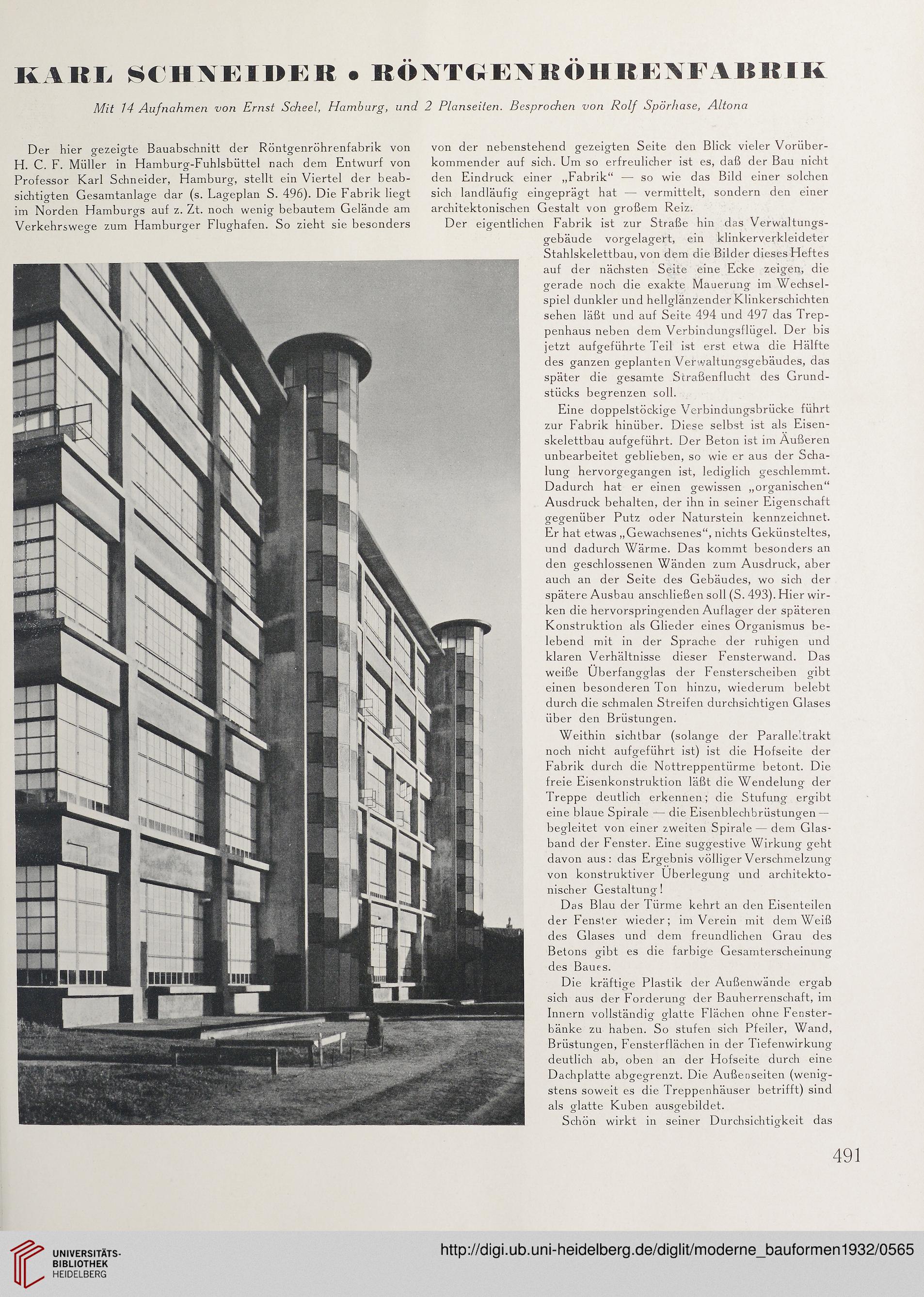

Der hier gezeigte Bauabschnitt der Röntgenröhrenfabrik von

H. C. F. Müller in Hamburg-Fuhlsbüttel nach dem Entwurf von

Professor Karl Schneider, Hamburg, stellt ein Viertel der beab-

sichtigten Gesamtanlage dar (s. Lageplan S. 496). Die Fabrik liegt

im Norden Hamburgs auf z. Zt. noch wenig bebautem Gelände am

Verkehrswege zum Hamburger Flughafen. So zieht sie besonders

von der nebenstehend gezeigten Seite den Blick vieler Vorüber-

kommender auf sich. Um so erfreulicher ist es, daß der Bau nicht

den Eindruck einer „Fabrik“ — so wie das Bild einer solchen

sich landläufig eingeprägt hat — vermittelt, sondern den einer

architektonischen Gestalt von großem Reiz.

Der eigentlichen Fabrik ist zur Straße hin das Verwaltungs-

gebäude vorgelagert, ein klinkerverkleideter

Stahlskelettbau, von dem die Bilder dieses Heftes

auf der nächsten Seite eine Ecke zeigen, die

gerade noch die exakte Mauerung im Wechsel-

spiel dunkler und hellglänzender Klinkerschichten

sehen läßt und auf Seite 494 und 497 das Trep-

penhaus neben dem Verbindungsflügel. Der bis

jetzt aufgeführte Teil ist erst etwa die Hälfte

des ganzen geplanten Verwaltungsgebäudes, das

später die gesamte Straßenflucht des Grund-

stücks begrenzen soll.

Eine doppelstöckige Verbindungsbrücke führt

zur Fabrik hinüber. Diese selbst ist als Eisen-

skelettbau aufgeführt. Der Beton ist im Äußeren

unbearbeitet geblieben, so wie er aus der Scha-

lung hervorgegangen ist, lediglich geschlemmt.

Dadurch hat er einen gewissen „organischen“

Ausdruck behalten, der ihn in seiner Eigenschaft

gegenüber Putz oder Naturstein kennzeichnet.

Er hat etwas „Gewachsenes“, nichts Gekünsteltes,

und dadurch Wärme. Das kommt besonders an

den geschlossenen Wänden zum Ausdruck, aber

auch an der Seite des Gebäudes, wo sich der

spätere Ausbau anschließen soll (S. 493). Hier wir-

ken die hervorspringenden Auflager der späteren

Konstruktion als Glieder eines Organismus be-

lebend mit in der Sprache der ruhigen und

klaren Verhältnisse dieser Fensterwand. Das

weiße Überfangglas der Fensterscheiben gibt

einen besonderen Ton hinzu, wiederum belebt

durch die schmalen Streifen durchsichtigen Glases

über den Brüstungen.

Weithin sichtbar (solange der Paralleitrakt

noch nicht aufgeführt ist) ist die Hofseite der

Fabrik durch die Nottreppentürme betont. Die

freie Eisenkonstruktion läßt die Wendelung der

Treppe deutlich erkennen; die Stufung ergibt

eine blaue Spirale — die Eisenblechbrüstungen —

begleitet von einer zweiten Spirale — dem Glas-

band der Fenster. Eine suggestive Wirkung geht

davon aus: das Ergebnis völliger Verschmelzung

von konstruktiver Überlegung und architekto-

nischer Gestaltung!

Das Blau der Türme kehrt an den Eisenteilen

der Fenster wieder; im Verein mit dem Weiß

des Glases und dem freundlichen Grau des

Betons gibt es die farbige Gesamterscheinung

des Baues.

Die kräftige Plastik der Außenwände ergab

sich aus der Forderung der Bauherrenschaft, im

Innern vollständig glatte Flächen ohne Fenster-

bänke zu haben. So stufen sich Pfeiler, Wand,

Brüstungen, Fensterflächen in der Tiefenwirkung-

deutlich ab, oben an der Hofseite durch eine

Dachplatte abgegrenzt. Die Außenseiten (wenig-

stens soweit es die Treppenhäuser betrifft) sind

als glatte Kuben ausgebildet.

Schön wirkt in seiner Durchsichtigkeit das

491

Mit 14 Aufnahmen von Ernst Scheel, Hamburg, und 2 Planseiten. Besprochen von Rolf Spörhase, Altona

Der hier gezeigte Bauabschnitt der Röntgenröhrenfabrik von

H. C. F. Müller in Hamburg-Fuhlsbüttel nach dem Entwurf von

Professor Karl Schneider, Hamburg, stellt ein Viertel der beab-

sichtigten Gesamtanlage dar (s. Lageplan S. 496). Die Fabrik liegt

im Norden Hamburgs auf z. Zt. noch wenig bebautem Gelände am

Verkehrswege zum Hamburger Flughafen. So zieht sie besonders

von der nebenstehend gezeigten Seite den Blick vieler Vorüber-

kommender auf sich. Um so erfreulicher ist es, daß der Bau nicht

den Eindruck einer „Fabrik“ — so wie das Bild einer solchen

sich landläufig eingeprägt hat — vermittelt, sondern den einer

architektonischen Gestalt von großem Reiz.

Der eigentlichen Fabrik ist zur Straße hin das Verwaltungs-

gebäude vorgelagert, ein klinkerverkleideter

Stahlskelettbau, von dem die Bilder dieses Heftes

auf der nächsten Seite eine Ecke zeigen, die

gerade noch die exakte Mauerung im Wechsel-

spiel dunkler und hellglänzender Klinkerschichten

sehen läßt und auf Seite 494 und 497 das Trep-

penhaus neben dem Verbindungsflügel. Der bis

jetzt aufgeführte Teil ist erst etwa die Hälfte

des ganzen geplanten Verwaltungsgebäudes, das

später die gesamte Straßenflucht des Grund-

stücks begrenzen soll.

Eine doppelstöckige Verbindungsbrücke führt

zur Fabrik hinüber. Diese selbst ist als Eisen-

skelettbau aufgeführt. Der Beton ist im Äußeren

unbearbeitet geblieben, so wie er aus der Scha-

lung hervorgegangen ist, lediglich geschlemmt.

Dadurch hat er einen gewissen „organischen“

Ausdruck behalten, der ihn in seiner Eigenschaft

gegenüber Putz oder Naturstein kennzeichnet.

Er hat etwas „Gewachsenes“, nichts Gekünsteltes,

und dadurch Wärme. Das kommt besonders an

den geschlossenen Wänden zum Ausdruck, aber

auch an der Seite des Gebäudes, wo sich der

spätere Ausbau anschließen soll (S. 493). Hier wir-

ken die hervorspringenden Auflager der späteren

Konstruktion als Glieder eines Organismus be-

lebend mit in der Sprache der ruhigen und

klaren Verhältnisse dieser Fensterwand. Das

weiße Überfangglas der Fensterscheiben gibt

einen besonderen Ton hinzu, wiederum belebt

durch die schmalen Streifen durchsichtigen Glases

über den Brüstungen.

Weithin sichtbar (solange der Paralleitrakt

noch nicht aufgeführt ist) ist die Hofseite der

Fabrik durch die Nottreppentürme betont. Die

freie Eisenkonstruktion läßt die Wendelung der

Treppe deutlich erkennen; die Stufung ergibt

eine blaue Spirale — die Eisenblechbrüstungen —

begleitet von einer zweiten Spirale — dem Glas-

band der Fenster. Eine suggestive Wirkung geht

davon aus: das Ergebnis völliger Verschmelzung

von konstruktiver Überlegung und architekto-

nischer Gestaltung!

Das Blau der Türme kehrt an den Eisenteilen

der Fenster wieder; im Verein mit dem Weiß

des Glases und dem freundlichen Grau des

Betons gibt es die farbige Gesamterscheinung

des Baues.

Die kräftige Plastik der Außenwände ergab

sich aus der Forderung der Bauherrenschaft, im

Innern vollständig glatte Flächen ohne Fenster-

bänke zu haben. So stufen sich Pfeiler, Wand,

Brüstungen, Fensterflächen in der Tiefenwirkung-

deutlich ab, oben an der Hofseite durch eine

Dachplatte abgegrenzt. Die Außenseiten (wenig-

stens soweit es die Treppenhäuser betrifft) sind

als glatte Kuben ausgebildet.

Schön wirkt in seiner Durchsichtigkeit das

491