346

A. DIENER-SCHÖNBERG, DAS FÜRSTLICHE ZEUGHAUS ZU SCHWARZBURG

IV. BAND

ähneln einander sehr, ebenso die Klingen, die zunächst auf etwa Dreiviertel ihrer Länge stab-

ähnlich, ohne Schneide, verlaufen, um dann in ein zweischneidiges, spitzes Klingenblatt überzugehen.

Während aber sich bei Nr. 1501 am Ende des stabförmigen Teiles ein viereckiges Loch findet zum

Hindurchstecken eines festen Knebels, trägt Nr. 1502 den Rest eines federnden Knebelns. (Ver-

gleiche den Aufsatz in dieser Zeitschrift Bd. III, S. 349 f.) Das Inventar von 1713 sagt von diesen

Stücken charakteristisch: „Zwei Schwerter zu Federn (d. i. Saufedern) aptieret . . ., so zum Parforce-

Jagen gebraucht werden“. —• Kein Jagdschwert dagegen ist das von Ossbahr als solches be-

zeichnete Schwert Nr. 307 (siehe Abb. S. 341), dessen 87 cm lange Klinge leicht gekrümmt ist, auf der

Rückenseite eine regelrechte Säge und am Ort unten ein Loch aufweist. Die Krümmung der Schneide

und die fehlende Spitze zeigen bereits, dafs die Klinge auf den Hieb gemacht ist, statt auf den

Stich, was bei einem Jagdschwerte doch die Hauptsache ist. Das Loch dürfte auch weniger zum

Aufhängen der Waffe, zu der übrigens noch ein Werkzeug mit Bohrer und Raspel gehört, ge-

dient haben, als vielmehr zum Durchstecken eines Holzes oder Griffes (von einem Knebel natürlich

ganz zu schweigen!), so dafs die Säge von zwei Mann gehandhabt werden konnte. Es handelt sich

also mehr um eine Art „Pionier“-Waffe, wenn der Ausdruck hier gestattet ist. Was wir aber hier

aus formalen Gründen geschlossen haben, wird bewiesen durch die Notiz des Inventars von 1732,

die deutlich sagt: „Ein Palasch mit einer Palisaden-Säge, Bohrer und Raspel“. — Ein schöner

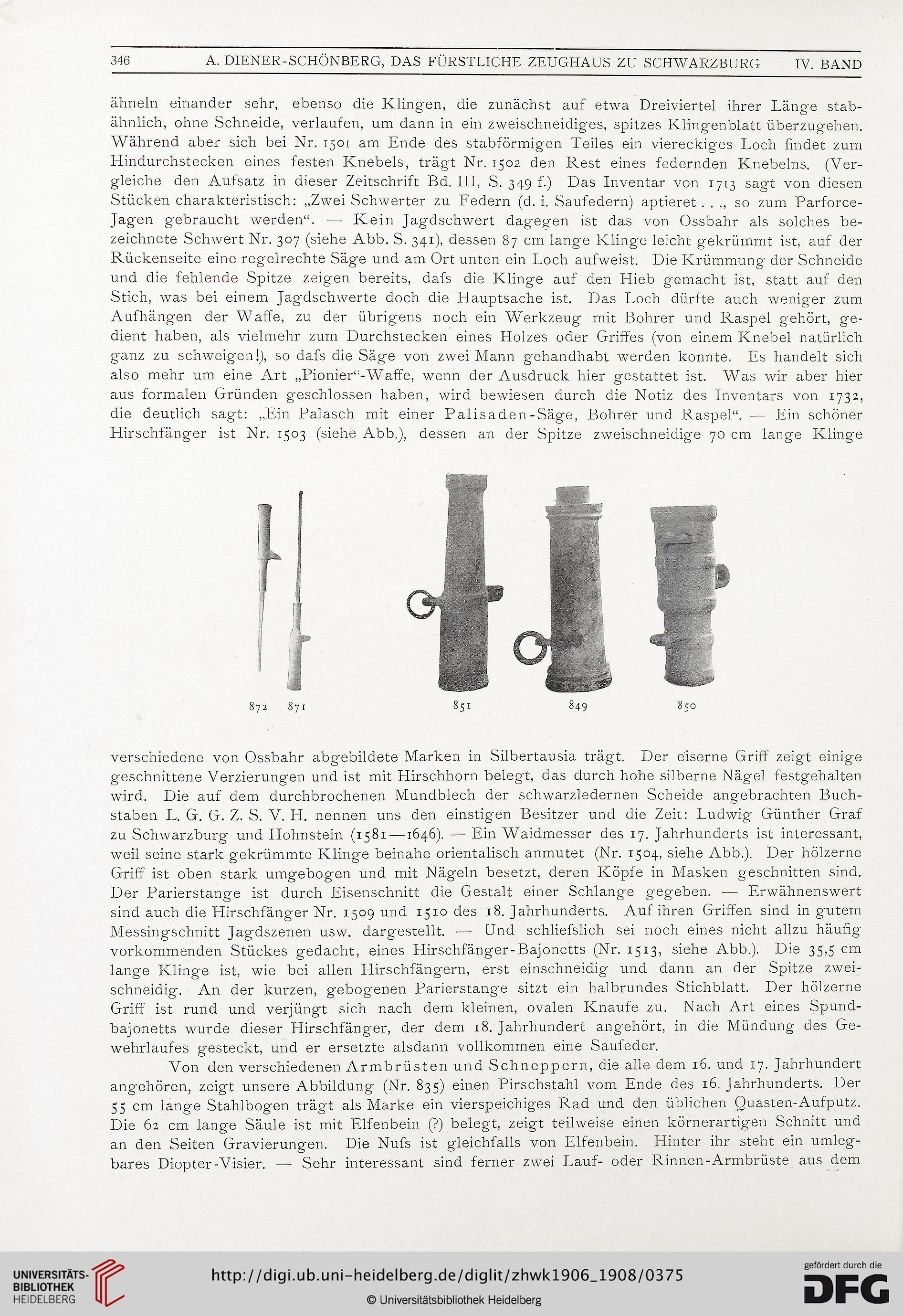

Hirschfänger ist Nr. 1503 (siehe Abb.), dessen an der Spitze zweischneidige 70 cm lange Klinge

872 871 851 849 850

verschiedene von Ossbahr abgebildete Marken in Silbertausia trägt. Der eiserne Griff zeigt einige

geschnittene Verzierungen und ist mit Llirschhorn belegt, das durch hohe silberne Nägel festgehalten

wird. Die auf dem durchbrochenen Mundblech der schwarzledernen Scheide angebrachten Buch-

staben L. G. G. Z. S. V. H. nennen uns den einstigen Besitzer und die Zeit: Ludwig Günther Graf

zu Schwarzburg und Hohnstein (1581 —1646). — Ein Waidmesser des 17. Jahrhunderts ist interessant,

weil seine stark gekrümmte Klinge beinahe orientalisch anmutet (Nr. 1504, siehe Abb.). Der hölzerne

Griff ist oben stark umgebogen und mit Nägeln besetzt, deren Köpfe in Masken geschnitten sind.

Der Parierstange ist durch Eisenschnitt die Gestalt einer Schlange gegeben. — Erwähnenswert

sind auch die Hirschfänger Nr. 1509 und 1510 des 18. Jahrhunderts. Auf ihren Griffen sind in gutem

Messingschnitt Jagdszenen usw. dargestellt. — CJnd schliefslich sei noch eines nicht allzu häufig

vorkommenden Stückes gedacht, eines Llirschfänger-Bajonetts (Nr. 1513, siehe Abb.). Die 35,5 cm

lange Klinge ist, wie bei allen Hirschfängern, erst einschneidig und dann an der Spitze zwei-

schneidig. An der kurzen, gebogenen Parierstange sitzt ein halbrundes Stichblatt. Der hölzerne

Griff ist rund und verjüngt sich nach dem kleinen, ovalen Knaufe zu. Nach Art eines Spund-

bajonetts wurde dieser Hirschfänger, der dem 18. Jahrhundert angehört, in die Mündung des Ge-

wehrlaufes gesteckt, und er ersetzte alsdann vollkommen eine Saufeder.

Von den verschiedenen Armbrüsten und Schneppern, die alle dem 16. und 17. Jahrhundert

angehören, zeigt unsere Abbildung' (Nr. 835) einen Pirschstahl vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der

55 cm lang-e Stahlbogen trägt als Marke ein vierspeichiges Rad und den üblichen Quasten-Aufputz.

Die 62 cm lange Säule ist mit Elfenbein (?) belegt, zeigt teilweise einen körnerartigen Schnitt und

an den Seiten Gravierungen. Die Nufs ist gleichfalls von Elfenbein. Hinter ihr steht ein umleg-

bares Diopter-Visier. -—- Sehr interessant sind ferner zwei Lauf- oder Rinnen-Armbrüste aus dem

A. DIENER-SCHÖNBERG, DAS FÜRSTLICHE ZEUGHAUS ZU SCHWARZBURG

IV. BAND

ähneln einander sehr, ebenso die Klingen, die zunächst auf etwa Dreiviertel ihrer Länge stab-

ähnlich, ohne Schneide, verlaufen, um dann in ein zweischneidiges, spitzes Klingenblatt überzugehen.

Während aber sich bei Nr. 1501 am Ende des stabförmigen Teiles ein viereckiges Loch findet zum

Hindurchstecken eines festen Knebels, trägt Nr. 1502 den Rest eines federnden Knebelns. (Ver-

gleiche den Aufsatz in dieser Zeitschrift Bd. III, S. 349 f.) Das Inventar von 1713 sagt von diesen

Stücken charakteristisch: „Zwei Schwerter zu Federn (d. i. Saufedern) aptieret . . ., so zum Parforce-

Jagen gebraucht werden“. —• Kein Jagdschwert dagegen ist das von Ossbahr als solches be-

zeichnete Schwert Nr. 307 (siehe Abb. S. 341), dessen 87 cm lange Klinge leicht gekrümmt ist, auf der

Rückenseite eine regelrechte Säge und am Ort unten ein Loch aufweist. Die Krümmung der Schneide

und die fehlende Spitze zeigen bereits, dafs die Klinge auf den Hieb gemacht ist, statt auf den

Stich, was bei einem Jagdschwerte doch die Hauptsache ist. Das Loch dürfte auch weniger zum

Aufhängen der Waffe, zu der übrigens noch ein Werkzeug mit Bohrer und Raspel gehört, ge-

dient haben, als vielmehr zum Durchstecken eines Holzes oder Griffes (von einem Knebel natürlich

ganz zu schweigen!), so dafs die Säge von zwei Mann gehandhabt werden konnte. Es handelt sich

also mehr um eine Art „Pionier“-Waffe, wenn der Ausdruck hier gestattet ist. Was wir aber hier

aus formalen Gründen geschlossen haben, wird bewiesen durch die Notiz des Inventars von 1732,

die deutlich sagt: „Ein Palasch mit einer Palisaden-Säge, Bohrer und Raspel“. — Ein schöner

Hirschfänger ist Nr. 1503 (siehe Abb.), dessen an der Spitze zweischneidige 70 cm lange Klinge

872 871 851 849 850

verschiedene von Ossbahr abgebildete Marken in Silbertausia trägt. Der eiserne Griff zeigt einige

geschnittene Verzierungen und ist mit Llirschhorn belegt, das durch hohe silberne Nägel festgehalten

wird. Die auf dem durchbrochenen Mundblech der schwarzledernen Scheide angebrachten Buch-

staben L. G. G. Z. S. V. H. nennen uns den einstigen Besitzer und die Zeit: Ludwig Günther Graf

zu Schwarzburg und Hohnstein (1581 —1646). — Ein Waidmesser des 17. Jahrhunderts ist interessant,

weil seine stark gekrümmte Klinge beinahe orientalisch anmutet (Nr. 1504, siehe Abb.). Der hölzerne

Griff ist oben stark umgebogen und mit Nägeln besetzt, deren Köpfe in Masken geschnitten sind.

Der Parierstange ist durch Eisenschnitt die Gestalt einer Schlange gegeben. — Erwähnenswert

sind auch die Hirschfänger Nr. 1509 und 1510 des 18. Jahrhunderts. Auf ihren Griffen sind in gutem

Messingschnitt Jagdszenen usw. dargestellt. — CJnd schliefslich sei noch eines nicht allzu häufig

vorkommenden Stückes gedacht, eines Llirschfänger-Bajonetts (Nr. 1513, siehe Abb.). Die 35,5 cm

lange Klinge ist, wie bei allen Hirschfängern, erst einschneidig und dann an der Spitze zwei-

schneidig. An der kurzen, gebogenen Parierstange sitzt ein halbrundes Stichblatt. Der hölzerne

Griff ist rund und verjüngt sich nach dem kleinen, ovalen Knaufe zu. Nach Art eines Spund-

bajonetts wurde dieser Hirschfänger, der dem 18. Jahrhundert angehört, in die Mündung des Ge-

wehrlaufes gesteckt, und er ersetzte alsdann vollkommen eine Saufeder.

Von den verschiedenen Armbrüsten und Schneppern, die alle dem 16. und 17. Jahrhundert

angehören, zeigt unsere Abbildung' (Nr. 835) einen Pirschstahl vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der

55 cm lang-e Stahlbogen trägt als Marke ein vierspeichiges Rad und den üblichen Quasten-Aufputz.

Die 62 cm lange Säule ist mit Elfenbein (?) belegt, zeigt teilweise einen körnerartigen Schnitt und

an den Seiten Gravierungen. Die Nufs ist gleichfalls von Elfenbein. Hinter ihr steht ein umleg-

bares Diopter-Visier. -—- Sehr interessant sind ferner zwei Lauf- oder Rinnen-Armbrüste aus dem