36

FACHNOTIZEN

VIII. BAND

15. Jahrhundert recht früh; denn Schraubungen

aller Art sind vor 1600 selten.

Messer und Gabeln fand ich — für die

Henkersmahlzeit — an einem Richtschwert des

16. Jahrhunderts im Museum für Kunstgewerbe

zu Breslau. Dort sah ich auch Dolche und

Schwerter der gleichen Zeit mit Gabeln und

Messern.

Das älteste datierte Gewehr. Zu dem Hin-

weis von W. Gohlke (Z. f. h. W. VII, S. 205), be-

treffend eine von mir 1906 aufgefundene bronzene

Stangenbüchse von 1421, bemerke ich:

Meine erste Veröffentlichung über diese Waffe

findet sich samt Skizze in der Z. f. h. W. IV,

1907, S. 256.

Die photographische Wiedergabe der seltenen

Waffe findet man in meinen Büchern: Ruhmes-

Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Waffen-

historiker auf geschlitzte Schrauben, Schrauben-

zieher, sechskantige Schraubenköpfe und auf Werk-

zeuge zum Schraubenschneiden achten möchten,

denn wir wissen von der Schraube aus der Ver-

gangenheit noch herzlich wenig (Feldhaus, Technik

der Vorzeit 1914, S. 981—990).

Auf dem Schlufsblatt sieht man Werkzeuge

abgebildet: „Wen ein reiters man Ins feldt Wil

Zihen so sol Er sich mit ein solche Zeugk Vor-

sehenn“. Es sind: Hämmer, Zange, Stemmeisen,

Feile und ein kombinierter Schraubstock mit

Hörnerambos. Letzteres Werkzeug hat eine

Spitze, um es in einen Holzklotz befestigen zu

können. Endlich wird hier ein durch Gelenk ver-

stellbares Hufeisen gezeichnet.

Ein hölzernes Luftdruck-Geschütz von 1763.

3

Der vielseitige Mechaniker Joseph Galiermeyer

(1716 — 1790) baute 1763 „eine Feldschlange aus

Holz und mit Messing überzogen, die durch Luft-

druck geladen wurde“ (Münchener Intelligenz-

blatt 1779, S. 273). Sie wurde dem Kurfürsten

Max III., bei dem Gallermeyer in Gunst stand

— er erhielt z. B. den seltenen Titel eines „Hof-

maschinisten“ — in Nymphenburg praktisch vor-

geführt. F. M. Feldhaus.

Zum Feuerangriff um 1290. In der Z. f. h.

W. VII, 337 ff. entgegnet J. Schwietering meiner

Notiz über eine Malerei in der berühmten Ber-

liner Eneide.

Ich mufs dazu leider noch eine Entgegnung

bringen:

1. Schwietering sagt (Seite 339): ,,Dienen nun

also diese feuergefüllten Gefäfse sämtlich nur zum

Brandstiften, so liegt natürlich kein Grund vor,

sie mit Explosivstoff gefüllt zu denken. Dagegen

spricht auch vor allem ihre Handhabung, die bei

einer pulverartigen Mischung ganz unmöglich

wäre“. Möchte er mir sagen, wo ich auch nur

angedeutet haben könnte, hier wäre etwas von

„Explosivstoff“ oder gar von „Pulver“ zu ver-

muten ?

Ich sagte, dafs mir die Malerei nicht als

Brandfackel erscheine. Deshalb dächte ich* zu-

nächst an „Feuertöpfe, die mit Brandsätzen aus

Pech, Schwefel, Werg, Weihrauch, .Kienspänen

gefüllt sind“. Nach langer Polemik sagt Schwiete-

„.smalz, swebel

unde bech“.ein ähnlicher Brandsatz mag

auch demlllustrator vorgeschwebt haben“. Warum

also die „dringende Entgegnung“?

2. Ich betone, dafs ich „mit aller Vorsicht“

die Frage aufgeworfen habe, ob in der Malerei

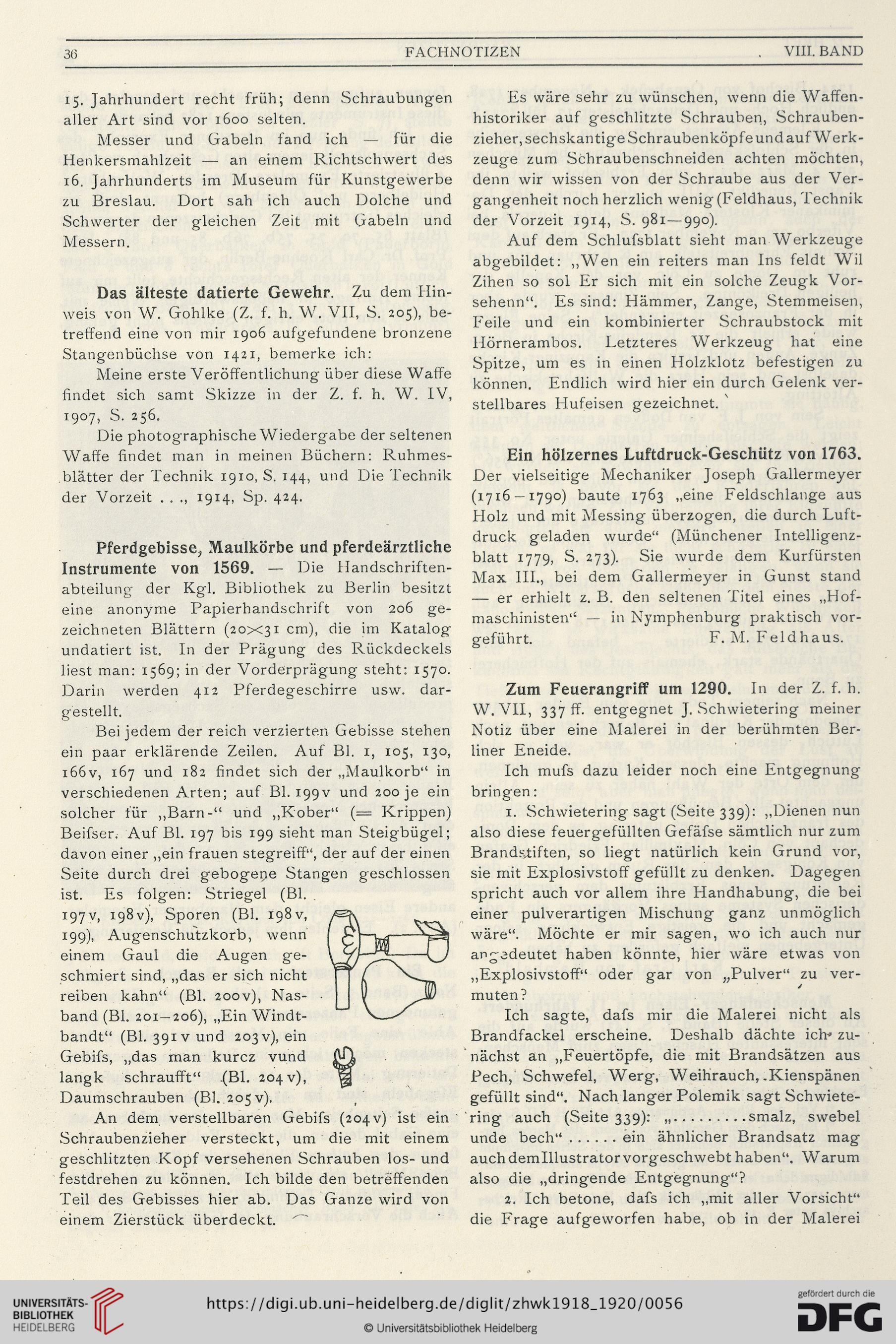

Pferdgebisse? Maulkörbe und pferdeärztliche

Instrumente von 1569. — Die Handschriften¬

abteilung der Kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt

eine anonyme Papierhandschrift von 206 ge¬

zeichneten Blättern (20x31 cm), die im Katalog

undatiert ist. In der Prägung des Rückdeckels

liest man: 1569; in der Vorderprägung steht: 1570.

Darin werden 412 Pferdegeschirre usw. dar¬

gestellt.

Bei jedem der reich verzierten Gebisse stehen

ein paar erklärende Zeilen. Auf Bl. 1, 105, 130,

i66v, 167 und 182 findet sich der „Maulkorb“ in

verschiedenen Arten; auf Bl. 199v und 200 je ein

solcher für „Barn-“ und „Kober“ (= Krippen)

Beifser. Auf Bl. 197 bis 199 sieht man Steigbügel;

davon einer „ein frauen stegreiff“, der auf der einen

Seite durch drei gebogene Stangen geschlossen

ist. Es folgen: Striegel (Bl.

197V, 198V), Sporen (Bl. 198V,

199), Augenschutzkorb, wenn

einem Gaul die Augen ge¬

schmiert sind, „das er sich nicht

reiben kahn“ (Bl. 2oov), Nas- •

band (Bl. 201—206), „Ein Windt-

bandt“ (Bl. 391 v und 203 V), ein

Gebifs, „das man kurcz vund

langk schraufft“ .(Bl. 204 V),

Daumschrauben (Bl,.205 V).

An dem verstellbaren Gebifs (204 V) ist ein ring auch (Seite 339):

Schraubenzieher versteckt, um die mit einem

geschlitzten Kopf versehenen Schrauben los- und

festdrehen zu können. Ich bilde den betreffenden

Teil des Gebisses hier ab. Das Ganze wird von

einem Zierstück überdeckt. " '

blätter der Technik 1910, S. 144, und Die Technik

der Vorzeit . . ., 1914, Sp. 424.

FACHNOTIZEN

VIII. BAND

15. Jahrhundert recht früh; denn Schraubungen

aller Art sind vor 1600 selten.

Messer und Gabeln fand ich — für die

Henkersmahlzeit — an einem Richtschwert des

16. Jahrhunderts im Museum für Kunstgewerbe

zu Breslau. Dort sah ich auch Dolche und

Schwerter der gleichen Zeit mit Gabeln und

Messern.

Das älteste datierte Gewehr. Zu dem Hin-

weis von W. Gohlke (Z. f. h. W. VII, S. 205), be-

treffend eine von mir 1906 aufgefundene bronzene

Stangenbüchse von 1421, bemerke ich:

Meine erste Veröffentlichung über diese Waffe

findet sich samt Skizze in der Z. f. h. W. IV,

1907, S. 256.

Die photographische Wiedergabe der seltenen

Waffe findet man in meinen Büchern: Ruhmes-

Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Waffen-

historiker auf geschlitzte Schrauben, Schrauben-

zieher, sechskantige Schraubenköpfe und auf Werk-

zeuge zum Schraubenschneiden achten möchten,

denn wir wissen von der Schraube aus der Ver-

gangenheit noch herzlich wenig (Feldhaus, Technik

der Vorzeit 1914, S. 981—990).

Auf dem Schlufsblatt sieht man Werkzeuge

abgebildet: „Wen ein reiters man Ins feldt Wil

Zihen so sol Er sich mit ein solche Zeugk Vor-

sehenn“. Es sind: Hämmer, Zange, Stemmeisen,

Feile und ein kombinierter Schraubstock mit

Hörnerambos. Letzteres Werkzeug hat eine

Spitze, um es in einen Holzklotz befestigen zu

können. Endlich wird hier ein durch Gelenk ver-

stellbares Hufeisen gezeichnet.

Ein hölzernes Luftdruck-Geschütz von 1763.

3

Der vielseitige Mechaniker Joseph Galiermeyer

(1716 — 1790) baute 1763 „eine Feldschlange aus

Holz und mit Messing überzogen, die durch Luft-

druck geladen wurde“ (Münchener Intelligenz-

blatt 1779, S. 273). Sie wurde dem Kurfürsten

Max III., bei dem Gallermeyer in Gunst stand

— er erhielt z. B. den seltenen Titel eines „Hof-

maschinisten“ — in Nymphenburg praktisch vor-

geführt. F. M. Feldhaus.

Zum Feuerangriff um 1290. In der Z. f. h.

W. VII, 337 ff. entgegnet J. Schwietering meiner

Notiz über eine Malerei in der berühmten Ber-

liner Eneide.

Ich mufs dazu leider noch eine Entgegnung

bringen:

1. Schwietering sagt (Seite 339): ,,Dienen nun

also diese feuergefüllten Gefäfse sämtlich nur zum

Brandstiften, so liegt natürlich kein Grund vor,

sie mit Explosivstoff gefüllt zu denken. Dagegen

spricht auch vor allem ihre Handhabung, die bei

einer pulverartigen Mischung ganz unmöglich

wäre“. Möchte er mir sagen, wo ich auch nur

angedeutet haben könnte, hier wäre etwas von

„Explosivstoff“ oder gar von „Pulver“ zu ver-

muten ?

Ich sagte, dafs mir die Malerei nicht als

Brandfackel erscheine. Deshalb dächte ich* zu-

nächst an „Feuertöpfe, die mit Brandsätzen aus

Pech, Schwefel, Werg, Weihrauch, .Kienspänen

gefüllt sind“. Nach langer Polemik sagt Schwiete-

„.smalz, swebel

unde bech“.ein ähnlicher Brandsatz mag

auch demlllustrator vorgeschwebt haben“. Warum

also die „dringende Entgegnung“?

2. Ich betone, dafs ich „mit aller Vorsicht“

die Frage aufgeworfen habe, ob in der Malerei

Pferdgebisse? Maulkörbe und pferdeärztliche

Instrumente von 1569. — Die Handschriften¬

abteilung der Kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt

eine anonyme Papierhandschrift von 206 ge¬

zeichneten Blättern (20x31 cm), die im Katalog

undatiert ist. In der Prägung des Rückdeckels

liest man: 1569; in der Vorderprägung steht: 1570.

Darin werden 412 Pferdegeschirre usw. dar¬

gestellt.

Bei jedem der reich verzierten Gebisse stehen

ein paar erklärende Zeilen. Auf Bl. 1, 105, 130,

i66v, 167 und 182 findet sich der „Maulkorb“ in

verschiedenen Arten; auf Bl. 199v und 200 je ein

solcher für „Barn-“ und „Kober“ (= Krippen)

Beifser. Auf Bl. 197 bis 199 sieht man Steigbügel;

davon einer „ein frauen stegreiff“, der auf der einen

Seite durch drei gebogene Stangen geschlossen

ist. Es folgen: Striegel (Bl.

197V, 198V), Sporen (Bl. 198V,

199), Augenschutzkorb, wenn

einem Gaul die Augen ge¬

schmiert sind, „das er sich nicht

reiben kahn“ (Bl. 2oov), Nas- •

band (Bl. 201—206), „Ein Windt-

bandt“ (Bl. 391 v und 203 V), ein

Gebifs, „das man kurcz vund

langk schraufft“ .(Bl. 204 V),

Daumschrauben (Bl,.205 V).

An dem verstellbaren Gebifs (204 V) ist ein ring auch (Seite 339):

Schraubenzieher versteckt, um die mit einem

geschlitzten Kopf versehenen Schrauben los- und

festdrehen zu können. Ich bilde den betreffenden

Teil des Gebisses hier ab. Das Ganze wird von

einem Zierstück überdeckt. " '

blätter der Technik 1910, S. 144, und Die Technik

der Vorzeit . . ., 1914, Sp. 424.