Das Schweizerische Laudesmuseum in Zürich.

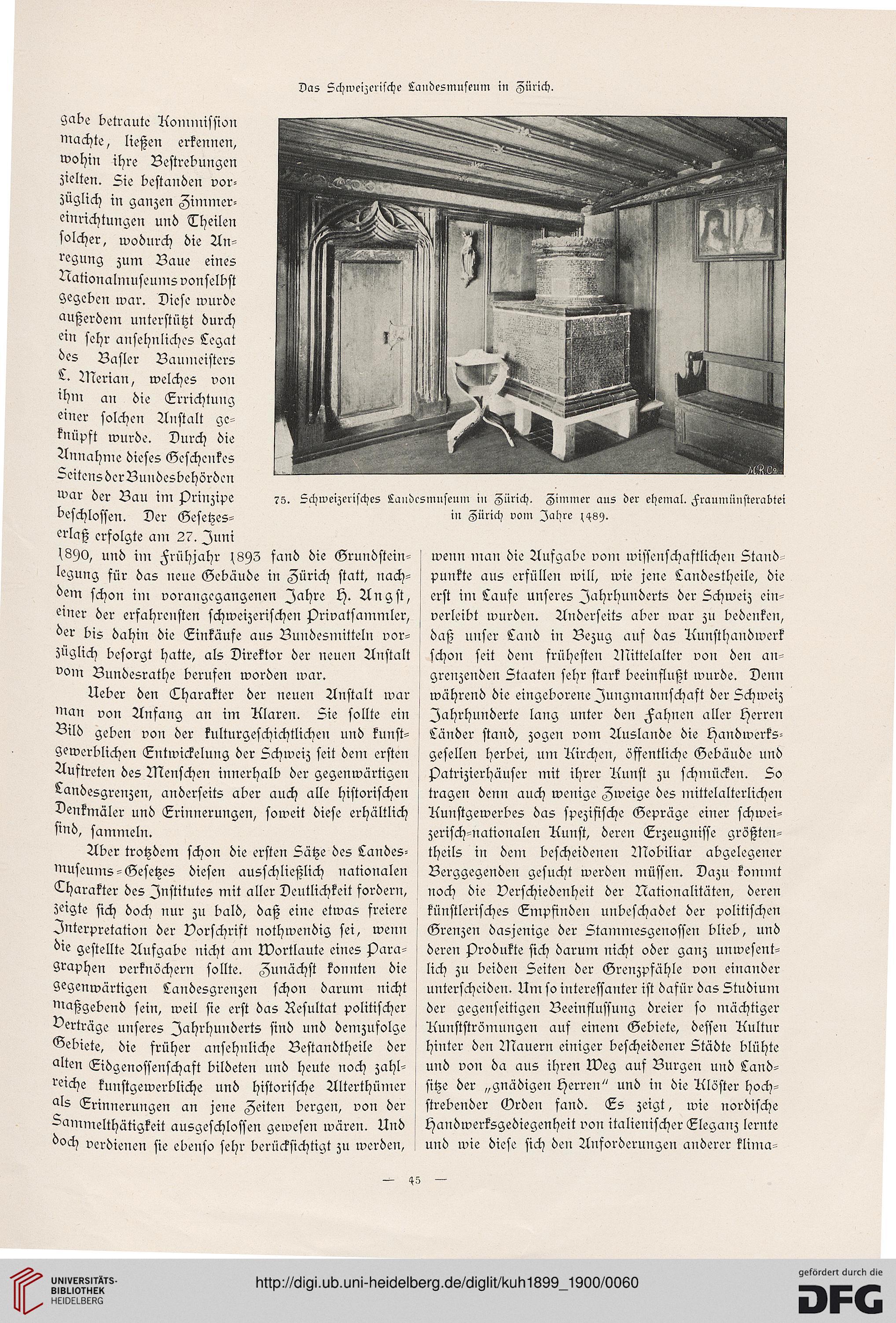

75. Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Zimmer aus der ehemal. Fraumünsterabtei

in Zürich vom Jahre

Habe betraute Kommission

machte, ließen erkennen,

wohin ihre Bestrebungen

zielten. Sie bestanden vor-

züglich in ganzen Zimmer-

einrichtungen und Theilen

solcher, wodurch die An-

regung zum Baue eines

Nationalmuseums vonselbst

gegeben war. Diese wurde

außerdem unterstützt durch

ein sehr ansehnliches Legat

öes Basler Baumeisters

Merian, welches von

chm an die Errichtung

einer solchen Anstalt ge-

knüpft wurde. Durch die

Annahme dieses Geschenkes

seitens der Bundesbehörden

war der Bau in: Prinzips

beschlossen. Der Gesetzes-

erlaß erfolgte am 27. Juni

I890, und in: Frühjahr j893 fand die Grundstein-

legung für das neue Gebäude in Zürich statt, nach-

dem schon in: vorangcgangenen Jahre f). A1: g st,

einer der erfahrensten schweizerischen Privatsammler,

der bis dahin die Einkäufe aus Bundesmitteln vor-

züglich besorgt hatte, als Direktor der neuen Anstalt

van: Bundesrathe berufen worden war.

Ueber den Eharakter der neuen Anstalt war

wan von Anfang an in: Klaren. Sie sollte ein

Nild geben von der kulturgeschichtlichen und knnst-

gewerblichen Entwickelung der Schweiz seit den: ersten

Auftreten des Menschen innerhalb der gegenwärtigen

Tandesgrcnzen, anderseits aber auch alle historischen

Denkmäler und Erinnerungen, soweit diese erhältlich

sind, sammeln.

Aber trotzdem schon die ersten Sätze des Landes-

museums - Gesetzes diesen ausschließlich nationalen

Charakter des Institutes mit aller Deutlichkeit fordern,

Zeigte sich doch nur zu bald, daß eine etwas freiere

Interpretation der Vorschrift nothwendig sei, wenn

die gestellte Aufgabe nicht an: Wortlaute eines Para-

graphen verknöchern sollte. Zunächst konnten die

gegenwärtigen Landesgrenzen schon darum nicht

Maßgebend sein, weil sie erst das Resultat politischer

Verträge unseres Jahrhunderts sind und demzufolge

Gebiete, die früher ansehnliche Bestandtheile der

alten Eidgenossenschaft bildeten und heute noch zahl-

reiche kunstgewerbliche und historische Alterthümer

als Erinnerungen an jene Zeiten bergen, von der

-annnelthätigkeit ausgeschlossen gewesen wären. Und

doch verdienen sie ebenso sehr berücksichtigt zu werden,

wenn inan die Aufgabe von: wissenschaftlichen Stand

punkte aus erfüllen will, wie jene Landestheile, die

erst in: Laufe unseres Jahrhunderts der Schweiz ein-

verleibt wurden. Anderseits aber war zu bedenken,

daß unser Land in Bezug aus das Kunsthandwerk

schon seit den: frühesten Mittelalter von den an-

grenzenden Staaten sehr stark beeinflußt wurde. Dein:

während die eingeborene Iungmannschaft der Schweiz

Jahrhunderte lang unter den Fahnen aller Herren

Länder stai:d, zogen vom Auslande die pandwerks-

gesellen herbei, um Kirchen, öffentliche Gebäude und

Patrizierhäuser mit ihrer Kunst zu schmücken. So

tragen denn auch wenige Zweige des mittelalterlichen

Kunstgewerbes das spezifische Gepräge einer schwei-

zerisch-nationalen Kunst, dere:: Erzeugnisse größten-

theils in den: bescheidenen Mobiliar abgelegei:er

Berggegenden gesucht werden müssen. Dazu komii:t

noch die Verschiedenheit der Nationalitäten, deren

künstlerisches Empfinden unbeschadet der politischen

Grenzen dasjenige der Stammesgenossen blieb, und

deren Produkte sich darum nicht oder ganz unwesent-

lich zu beiden Seiten der Grenzpfähle von einander

unterscheiden. An: so interessanter ist dafür das Studiun:

der gegenseitigen Beeinflussung dreier so mächtiger

Kunstströmungen aus einen: Gebiete, dessen Kultur

hinter den Mauern einiger bescheidener Städte blühte

und von da aus ihren Weg auf Burgen und Land-

sitze der „gnädigen Herren" und in die Klöster hoch-

strebender Orden fand. Es zeigt, wie nordische

pandwerksgediegenheit von italienischer Eleganz lernte

und wie diese sich den Anforderungen anderer kliina-

75. Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Zimmer aus der ehemal. Fraumünsterabtei

in Zürich vom Jahre

Habe betraute Kommission

machte, ließen erkennen,

wohin ihre Bestrebungen

zielten. Sie bestanden vor-

züglich in ganzen Zimmer-

einrichtungen und Theilen

solcher, wodurch die An-

regung zum Baue eines

Nationalmuseums vonselbst

gegeben war. Diese wurde

außerdem unterstützt durch

ein sehr ansehnliches Legat

öes Basler Baumeisters

Merian, welches von

chm an die Errichtung

einer solchen Anstalt ge-

knüpft wurde. Durch die

Annahme dieses Geschenkes

seitens der Bundesbehörden

war der Bau in: Prinzips

beschlossen. Der Gesetzes-

erlaß erfolgte am 27. Juni

I890, und in: Frühjahr j893 fand die Grundstein-

legung für das neue Gebäude in Zürich statt, nach-

dem schon in: vorangcgangenen Jahre f). A1: g st,

einer der erfahrensten schweizerischen Privatsammler,

der bis dahin die Einkäufe aus Bundesmitteln vor-

züglich besorgt hatte, als Direktor der neuen Anstalt

van: Bundesrathe berufen worden war.

Ueber den Eharakter der neuen Anstalt war

wan von Anfang an in: Klaren. Sie sollte ein

Nild geben von der kulturgeschichtlichen und knnst-

gewerblichen Entwickelung der Schweiz seit den: ersten

Auftreten des Menschen innerhalb der gegenwärtigen

Tandesgrcnzen, anderseits aber auch alle historischen

Denkmäler und Erinnerungen, soweit diese erhältlich

sind, sammeln.

Aber trotzdem schon die ersten Sätze des Landes-

museums - Gesetzes diesen ausschließlich nationalen

Charakter des Institutes mit aller Deutlichkeit fordern,

Zeigte sich doch nur zu bald, daß eine etwas freiere

Interpretation der Vorschrift nothwendig sei, wenn

die gestellte Aufgabe nicht an: Wortlaute eines Para-

graphen verknöchern sollte. Zunächst konnten die

gegenwärtigen Landesgrenzen schon darum nicht

Maßgebend sein, weil sie erst das Resultat politischer

Verträge unseres Jahrhunderts sind und demzufolge

Gebiete, die früher ansehnliche Bestandtheile der

alten Eidgenossenschaft bildeten und heute noch zahl-

reiche kunstgewerbliche und historische Alterthümer

als Erinnerungen an jene Zeiten bergen, von der

-annnelthätigkeit ausgeschlossen gewesen wären. Und

doch verdienen sie ebenso sehr berücksichtigt zu werden,

wenn inan die Aufgabe von: wissenschaftlichen Stand

punkte aus erfüllen will, wie jene Landestheile, die

erst in: Laufe unseres Jahrhunderts der Schweiz ein-

verleibt wurden. Anderseits aber war zu bedenken,

daß unser Land in Bezug aus das Kunsthandwerk

schon seit den: frühesten Mittelalter von den an-

grenzenden Staaten sehr stark beeinflußt wurde. Dein:

während die eingeborene Iungmannschaft der Schweiz

Jahrhunderte lang unter den Fahnen aller Herren

Länder stai:d, zogen vom Auslande die pandwerks-

gesellen herbei, um Kirchen, öffentliche Gebäude und

Patrizierhäuser mit ihrer Kunst zu schmücken. So

tragen denn auch wenige Zweige des mittelalterlichen

Kunstgewerbes das spezifische Gepräge einer schwei-

zerisch-nationalen Kunst, dere:: Erzeugnisse größten-

theils in den: bescheidenen Mobiliar abgelegei:er

Berggegenden gesucht werden müssen. Dazu komii:t

noch die Verschiedenheit der Nationalitäten, deren

künstlerisches Empfinden unbeschadet der politischen

Grenzen dasjenige der Stammesgenossen blieb, und

deren Produkte sich darum nicht oder ganz unwesent-

lich zu beiden Seiten der Grenzpfähle von einander

unterscheiden. An: so interessanter ist dafür das Studiun:

der gegenseitigen Beeinflussung dreier so mächtiger

Kunstströmungen aus einen: Gebiete, dessen Kultur

hinter den Mauern einiger bescheidener Städte blühte

und von da aus ihren Weg auf Burgen und Land-

sitze der „gnädigen Herren" und in die Klöster hoch-

strebender Orden fand. Es zeigt, wie nordische

pandwerksgediegenheit von italienischer Eleganz lernte

und wie diese sich den Anforderungen anderer kliina-