Die künstlerische Nothlage der Mesterwälder Zteinzengindnstrie.

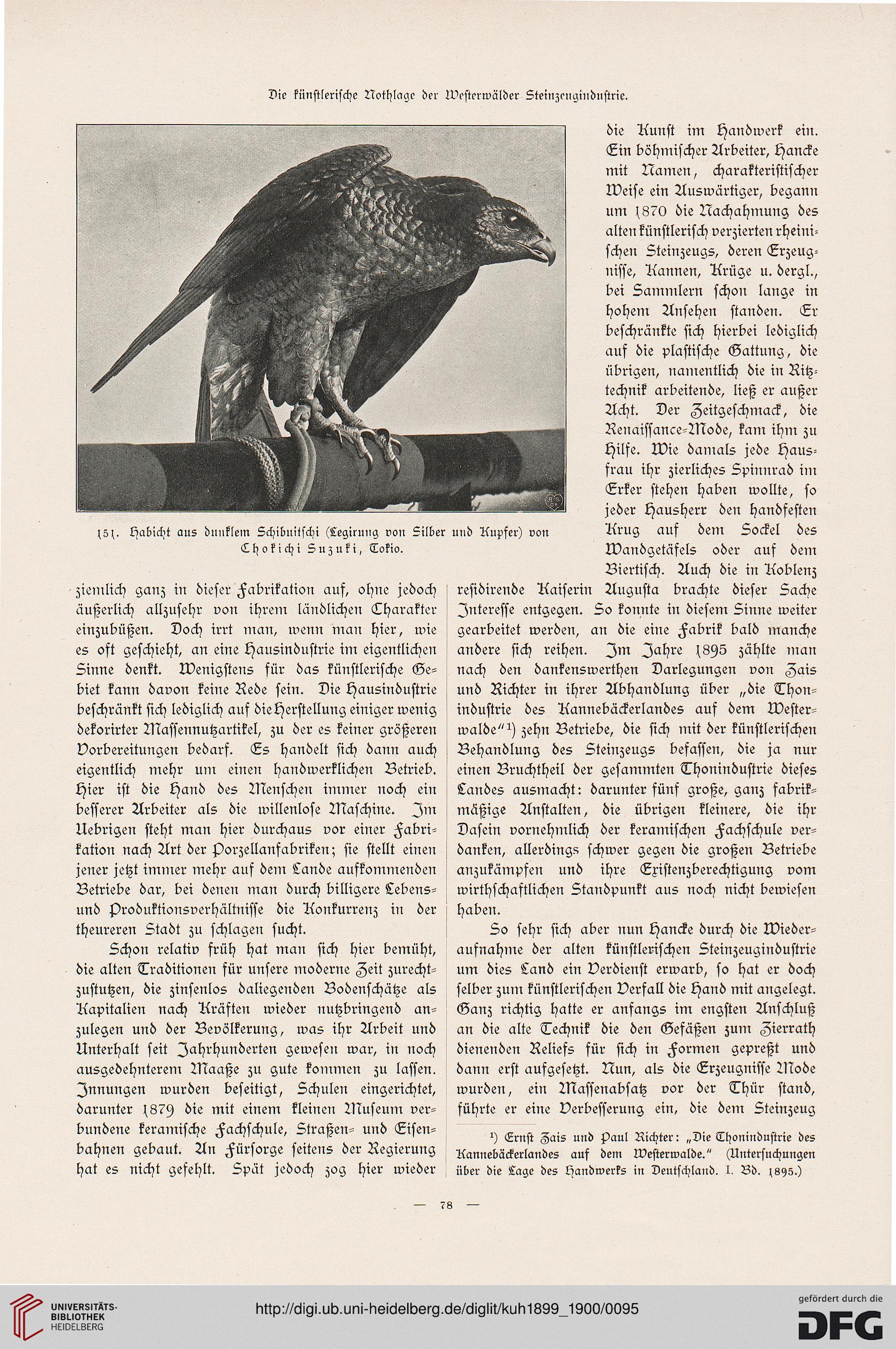

;5;. lsabicht aus bnuFfeitt Schibuitschi (Legirnng von Silber und Kupfer) von

Lhokichi Suzuki, Tokio.

ziemlich ganz in dieser Fabrikation auf, ohne jedoch

äußerlich allzusehr von ihrem ländlichen Charakter

einzubüßen. Doch irrt man, wenn man hier, wie

es oft geschieht, an eine Hausindustrie im eigentlichen

Sinne denkt, wenigstens für das künstlerische Ge-

biet kann davon keine Rede sein. Die Hausindustrie

beschränkt sich lediglich auf die Herstellung einiger wenig

dekorirter Massennutzartikel, zu der es keiner größeren

Vorbereitungen bedarf. Cs handelt sich dann auch

eigentlich inehr um einen handwerklichen Betrieb.

Hier ist die Hand des Menschen immer noch ein

besserer Arbeiter als die willenlose Maschine. Im

klebrigen steht man hier durchaus vor einer Fabri-

kation nach Art der Porzellanfabriken; sie stellt eine,:

jener jetzt immer mehr aus dem Lande aufkommenden

Betriebe dar, bei denen man durch billigere Lebens-

und Produktionsverhältnisse die Konkurrenz in der

theureren Stadt zu schlagen sucht.

Schon relativ früh hat man sich hier bemüht,

die alten Traditionen für unsere moderne Zeit zurecht-

zustutzen, die zinsenlos daliegenden Bodenschätze als

Rapitalien nach Rräften wieder nutzbringend an-

zulegen und der Bevölkerung, was ihr Arbeit und

Unterhalt seit Jahrhunderten gewesen war, in noch

ausgedehnterem Ulaaße zu gute kommen zu lassen.

Innungen wurden beseitigt, Schulen eingerichtet,

darunter ^879 die mit einem kleinen Museum ver-

bundene keramische Fachschule, Straßen- und Cisen-

bahnen gebaut. An Fürsorge seitens der Regierung

hat es nicht gefehlt. Spät jedoch zog hier wieder

die Runst im Handwerk ein.

Ein böhniischer Arbeiter, Hancke

niit Namen, charakteristischer

weise ein Auswärtiger, begann

um f870 die Nachahmung des

alten künstlerisch verzierten rheini-

schen Steinzeugs, deren Erzeug-

nisse, Rannen, Rrüge u. dergl.,

bei Sammlern schon lange in

hohem Ansehen standen. Cr

beschränkte sich hierbei lediglich

auf die plastische Gattung, die

übrigen, namentlich die in Ritz-

technik arbeitende, ließ er außer

Acht. Der Zeitgeschmack, die

Renaissance-Mode, kam ihm zu

Hilfe, wie damals jede Haus-

frau ihr zierliches Spinnrad im

Crker stehen haben wollte, so

jeder Hausherr den handfesten

Rrug auf dem Sockel des

Wandgetäfels oder auf dem

Biertisch. Auch die in Roblenz

residirende Raiserin Augusta brachte dieser Sache

Interesse entgegen. So konnte in diesem Sinne weiter

gearbeitet werden, an die eine Fabrik bald manche

andere sich reihen. Im Jahre {8^)5 zählte man

nach den dankenswerthen Darlegungen von Zais

und Richter in ihrer Abhandlung über „die Thon-

industrie des Rannebäckerlandes auf dem Wester-

walds" zehn Betriebe, die sich mit der künstlerischen

Behandlung des Steinzeugs befassen, die ja nur

einen Bruchtheil der gesummten Thonindustrie dieses

Landes ausmacht: darunter fünf große, ganz fabrik-

mäßige Anstalten, die übrigen kleinere, die ihr

Dasein vornehmlich der keramischen Fachschule ver-

danken, allerdings schwer gegen die großen Betriebe

anzukämpsen und ihre Existenzberechtigung vom

wirthschaftlichen Standpunkt aus noch nicht bewiesen

haben.

So sehr sich aber nun Hancke durch die Wieder-

aufnahme der alten künstlerischen Steinzeugindustrie

um dies Land ein Verdienst erwarb, so hat er doch

selber zum künstlerischen Verfall die Hand mit angelegt.

Ganz richtig hatte er anfangs im engsten Anschluß

an die alte Technik die den Gefäßen zum Zierrath

dienenden Reliefs für sich in Formen gepreßt und

dann erst aufgesetzt. Nun, als die Erzeugnisse Mode

wurden, ein Massenabsatz vor der Thür stand,

führte er eine Verbesserung ein, die dem Steinzeug

*) Ernst Zais und Paul Richter: „Die Thonindustrie des

Kannebäckerlandes auf dem Westerwalds." (Untersuchungen

über die Lage des Handwerks in Deutschland. I. Bd. ;8ys.)

78

;5;. lsabicht aus bnuFfeitt Schibuitschi (Legirnng von Silber und Kupfer) von

Lhokichi Suzuki, Tokio.

ziemlich ganz in dieser Fabrikation auf, ohne jedoch

äußerlich allzusehr von ihrem ländlichen Charakter

einzubüßen. Doch irrt man, wenn man hier, wie

es oft geschieht, an eine Hausindustrie im eigentlichen

Sinne denkt, wenigstens für das künstlerische Ge-

biet kann davon keine Rede sein. Die Hausindustrie

beschränkt sich lediglich auf die Herstellung einiger wenig

dekorirter Massennutzartikel, zu der es keiner größeren

Vorbereitungen bedarf. Cs handelt sich dann auch

eigentlich inehr um einen handwerklichen Betrieb.

Hier ist die Hand des Menschen immer noch ein

besserer Arbeiter als die willenlose Maschine. Im

klebrigen steht man hier durchaus vor einer Fabri-

kation nach Art der Porzellanfabriken; sie stellt eine,:

jener jetzt immer mehr aus dem Lande aufkommenden

Betriebe dar, bei denen man durch billigere Lebens-

und Produktionsverhältnisse die Konkurrenz in der

theureren Stadt zu schlagen sucht.

Schon relativ früh hat man sich hier bemüht,

die alten Traditionen für unsere moderne Zeit zurecht-

zustutzen, die zinsenlos daliegenden Bodenschätze als

Rapitalien nach Rräften wieder nutzbringend an-

zulegen und der Bevölkerung, was ihr Arbeit und

Unterhalt seit Jahrhunderten gewesen war, in noch

ausgedehnterem Ulaaße zu gute kommen zu lassen.

Innungen wurden beseitigt, Schulen eingerichtet,

darunter ^879 die mit einem kleinen Museum ver-

bundene keramische Fachschule, Straßen- und Cisen-

bahnen gebaut. An Fürsorge seitens der Regierung

hat es nicht gefehlt. Spät jedoch zog hier wieder

die Runst im Handwerk ein.

Ein böhniischer Arbeiter, Hancke

niit Namen, charakteristischer

weise ein Auswärtiger, begann

um f870 die Nachahmung des

alten künstlerisch verzierten rheini-

schen Steinzeugs, deren Erzeug-

nisse, Rannen, Rrüge u. dergl.,

bei Sammlern schon lange in

hohem Ansehen standen. Cr

beschränkte sich hierbei lediglich

auf die plastische Gattung, die

übrigen, namentlich die in Ritz-

technik arbeitende, ließ er außer

Acht. Der Zeitgeschmack, die

Renaissance-Mode, kam ihm zu

Hilfe, wie damals jede Haus-

frau ihr zierliches Spinnrad im

Crker stehen haben wollte, so

jeder Hausherr den handfesten

Rrug auf dem Sockel des

Wandgetäfels oder auf dem

Biertisch. Auch die in Roblenz

residirende Raiserin Augusta brachte dieser Sache

Interesse entgegen. So konnte in diesem Sinne weiter

gearbeitet werden, an die eine Fabrik bald manche

andere sich reihen. Im Jahre {8^)5 zählte man

nach den dankenswerthen Darlegungen von Zais

und Richter in ihrer Abhandlung über „die Thon-

industrie des Rannebäckerlandes auf dem Wester-

walds" zehn Betriebe, die sich mit der künstlerischen

Behandlung des Steinzeugs befassen, die ja nur

einen Bruchtheil der gesummten Thonindustrie dieses

Landes ausmacht: darunter fünf große, ganz fabrik-

mäßige Anstalten, die übrigen kleinere, die ihr

Dasein vornehmlich der keramischen Fachschule ver-

danken, allerdings schwer gegen die großen Betriebe

anzukämpsen und ihre Existenzberechtigung vom

wirthschaftlichen Standpunkt aus noch nicht bewiesen

haben.

So sehr sich aber nun Hancke durch die Wieder-

aufnahme der alten künstlerischen Steinzeugindustrie

um dies Land ein Verdienst erwarb, so hat er doch

selber zum künstlerischen Verfall die Hand mit angelegt.

Ganz richtig hatte er anfangs im engsten Anschluß

an die alte Technik die den Gefäßen zum Zierrath

dienenden Reliefs für sich in Formen gepreßt und

dann erst aufgesetzt. Nun, als die Erzeugnisse Mode

wurden, ein Massenabsatz vor der Thür stand,

führte er eine Verbesserung ein, die dem Steinzeug

*) Ernst Zais und Paul Richter: „Die Thonindustrie des

Kannebäckerlandes auf dem Westerwalds." (Untersuchungen

über die Lage des Handwerks in Deutschland. I. Bd. ;8ys.)

78