Fritz Schumacher's „Im Kampfe um die Kunst" und „Studien".

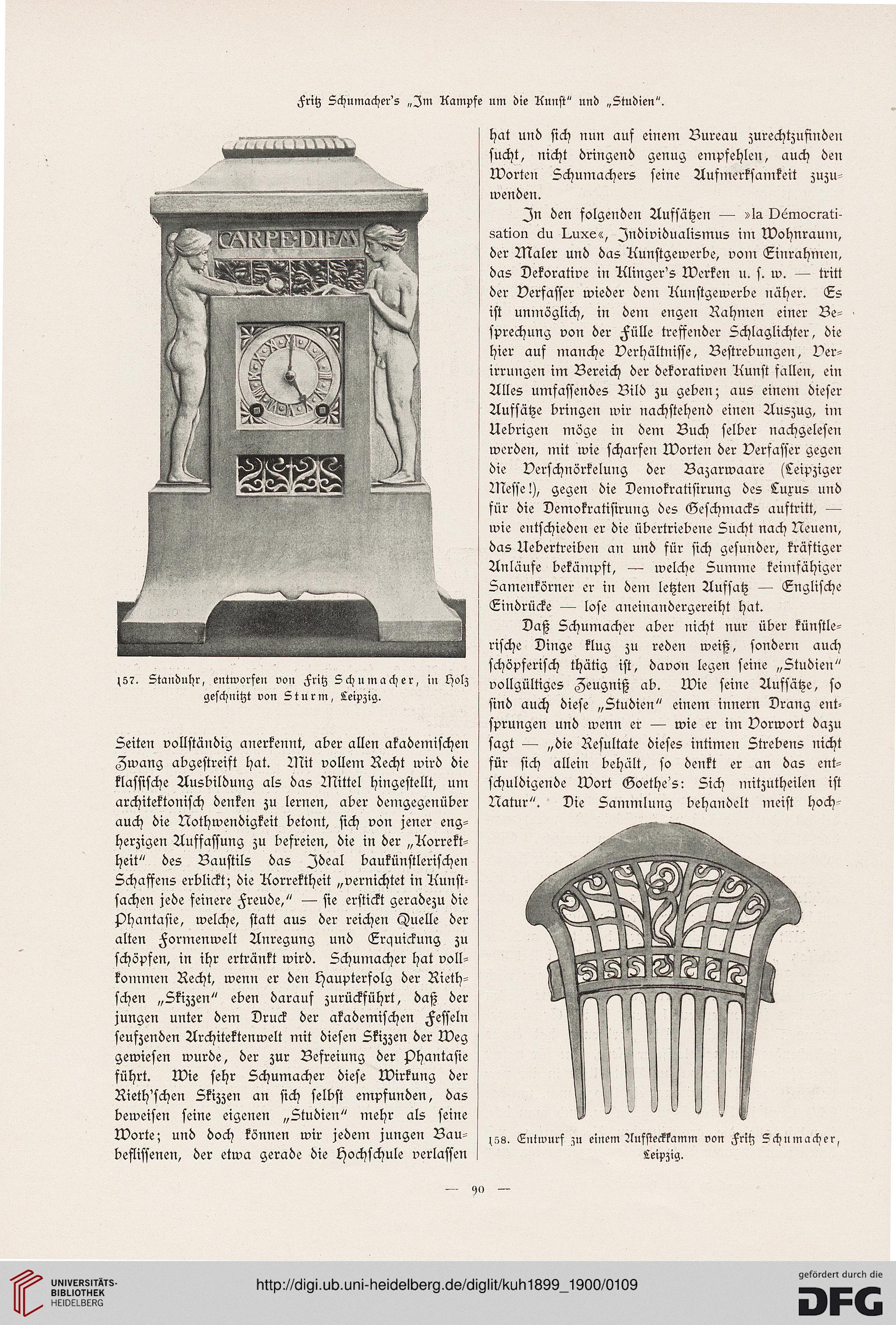

J57. Standuhr, entworfen von Fritz Schumacher, in kfolz

geschnitzt von Sturm, Leipzig.

Leiten vollständig anerkennt, aber allen akademischen

Zwang abgestreift hat. Mit vollem Recht wird die

klassische Ausbildung als das Mittel hingestellt, um

architektonisch denken zu lernen, aber demgegenüber

auch die Nothwendigkeit betont, sich von jener eng-

herzigen Auffassung zu befreien, die in der „'Korrekt-

heit" des Baustils das Ideal baukünstlerischen

Schaffens erblickt; die Aorrektheit „veritichtet in Kunst -

fachen jede feinere Freude," — sie erstickt geradezu die

Phantasie, welche, statt aus der reichen Quelle der

alten Formsnwelt Anregung und Erquickung zu

schöpfen, in ihr ertränkt wird. Schumacher hat voll-

kommen Recht, wenn er den Paupterfolg der Rieth-

schen „Skizzen" eben darauf zurückführt, daß der

jungen unter dem Druck der akademischen Fesseln

seufzenden Architektenwelt mit diesen Skizzen der Weg

gewiesen wurde, der zur Befreiung der Phantasie

führt. Wie sehr Schumacher diese Wirkung der

Rieth'schen Skizzen an sich selbst empfunden, das

beweisen seine eigenen „Studien" mehr als seine

Worte; und doch können wir jedem jungen Bau-

beflissenen, der etwa gerade die Hochschule verlassen

hat und sich nun auf einein Bureau zurechtzusinden

sucht, nicht dringend genug empfehlen, auch den

Worten Schumachers seine Aufmerksamkeit zuzu

wenden.

Zn den folgenden Aufsätzen — »la Democrati-

sation du Luxe«, Individualismus im Wohnraum,

der Maler und das Kunstgewerbe, vom Einrahmen,

das Dekorative in Klinger's Werken u. s. w. — tritt

der Verfasser wieder dem Kunstgewerbe näher. Es

ist uninöglich, in dein engen Rahnien einer Be-

sprechung von der Fülle treffender Schlaglichter, die

hier auf manche Verhältnisse, Bestrebungen, Ver-

irrungen im Bereich der dekorativen Kunst fallen, ein

Alles umfassendes Bild zu geben; aus einem dieser

Aufsätze bringen wir iiachstehend einen Auszug, im

Uebrigen möge in dem Buch selber nachgelesen

werden, mit wie scharfeii Worteii der Verfasser gegen

die Verschnörkelung der Bazarwaare (Leipziger

Messel), gegen die Demokratisirung des Luxus uiid

für die Demokratisiruiig des Geschmacks auftritt, —

wie entschieden er die übertriebene Sucht nach Neuem,

das Uebertreiben an und für sich gesunder, kräftiger

Anläufe bekämpft, — welche Summe keimfähiger

Samenkörner er in dem letzten Aufsatz — Englische

Eindrücke — lose aneinandergereiht hat.

Daß Schumacher aber nicht nur über künstle-

rische Dinge klug zu reden weiß, sondern auch

schöpferisch thätig ist, davon legen seine „Studien"

vollgültiges Zeugniß ab. Wie feine Aufsätze, so

sind auch diese „Studien" einem innern Drang ent-

sprungen und wenn er — wie er im Vorwort dazu

sagt ■— „die Resultate dieses intimen Strebens nicht

für sich allein behält, so denkt er an das ent-

schuldigende Wort Goethe's: Sich mitzutheilen ist

Natur". Die Sammlung behandelt meist hoch-

;58. Entwurf zu einem Aufsteckkamm von Fritz Schumacher,

Leipzig.

yn

J57. Standuhr, entworfen von Fritz Schumacher, in kfolz

geschnitzt von Sturm, Leipzig.

Leiten vollständig anerkennt, aber allen akademischen

Zwang abgestreift hat. Mit vollem Recht wird die

klassische Ausbildung als das Mittel hingestellt, um

architektonisch denken zu lernen, aber demgegenüber

auch die Nothwendigkeit betont, sich von jener eng-

herzigen Auffassung zu befreien, die in der „'Korrekt-

heit" des Baustils das Ideal baukünstlerischen

Schaffens erblickt; die Aorrektheit „veritichtet in Kunst -

fachen jede feinere Freude," — sie erstickt geradezu die

Phantasie, welche, statt aus der reichen Quelle der

alten Formsnwelt Anregung und Erquickung zu

schöpfen, in ihr ertränkt wird. Schumacher hat voll-

kommen Recht, wenn er den Paupterfolg der Rieth-

schen „Skizzen" eben darauf zurückführt, daß der

jungen unter dem Druck der akademischen Fesseln

seufzenden Architektenwelt mit diesen Skizzen der Weg

gewiesen wurde, der zur Befreiung der Phantasie

führt. Wie sehr Schumacher diese Wirkung der

Rieth'schen Skizzen an sich selbst empfunden, das

beweisen seine eigenen „Studien" mehr als seine

Worte; und doch können wir jedem jungen Bau-

beflissenen, der etwa gerade die Hochschule verlassen

hat und sich nun auf einein Bureau zurechtzusinden

sucht, nicht dringend genug empfehlen, auch den

Worten Schumachers seine Aufmerksamkeit zuzu

wenden.

Zn den folgenden Aufsätzen — »la Democrati-

sation du Luxe«, Individualismus im Wohnraum,

der Maler und das Kunstgewerbe, vom Einrahmen,

das Dekorative in Klinger's Werken u. s. w. — tritt

der Verfasser wieder dem Kunstgewerbe näher. Es

ist uninöglich, in dein engen Rahnien einer Be-

sprechung von der Fülle treffender Schlaglichter, die

hier auf manche Verhältnisse, Bestrebungen, Ver-

irrungen im Bereich der dekorativen Kunst fallen, ein

Alles umfassendes Bild zu geben; aus einem dieser

Aufsätze bringen wir iiachstehend einen Auszug, im

Uebrigen möge in dem Buch selber nachgelesen

werden, mit wie scharfeii Worteii der Verfasser gegen

die Verschnörkelung der Bazarwaare (Leipziger

Messel), gegen die Demokratisirung des Luxus uiid

für die Demokratisiruiig des Geschmacks auftritt, —

wie entschieden er die übertriebene Sucht nach Neuem,

das Uebertreiben an und für sich gesunder, kräftiger

Anläufe bekämpft, — welche Summe keimfähiger

Samenkörner er in dem letzten Aufsatz — Englische

Eindrücke — lose aneinandergereiht hat.

Daß Schumacher aber nicht nur über künstle-

rische Dinge klug zu reden weiß, sondern auch

schöpferisch thätig ist, davon legen seine „Studien"

vollgültiges Zeugniß ab. Wie feine Aufsätze, so

sind auch diese „Studien" einem innern Drang ent-

sprungen und wenn er — wie er im Vorwort dazu

sagt ■— „die Resultate dieses intimen Strebens nicht

für sich allein behält, so denkt er an das ent-

schuldigende Wort Goethe's: Sich mitzutheilen ist

Natur". Die Sammlung behandelt meist hoch-

;58. Entwurf zu einem Aufsteckkamm von Fritz Schumacher,

Leipzig.

yn