Unsere Bilder.

zunächst der „Gral", ein kunstvolles Prunkstück, das

Theodor Heiden nach dem Entwurfs von Prof.

A. Seder, Straßburg, gefertigt hat. Der Haupt-

theil des geistvollen und beziehungsreichen Werkes

besteht aus einer dunkelgrünen Nephritschale mit dem

erhaben geschnittenen „Monogramm Thristi"; der

Bedeutung dieser Schale und ihrem materiellen Werth

entspricht auch ihre kostbare, gänzlich vergoldete und

mit Steinen reich besetzte Fassung. Auf einer drei-

seitigen Grundfläche, welche an ihren abgestumpften

Ecken von drei auf emaillirten Kissen knieenden

Engeln getragen wird, erhebt sich in malerischen

Architekturformen die Burg; der anscheinend derbe

Mauerkranz ist aus dem kostbarsten Material

zusammengesetzt, indem hier unregelmäßig ge-

schliffene Almandine, Smaragde, Korunde, Bpale,

Turmaline, Saphire, Amethyste die Quader bilden.

Das Burgthor ist mit Saphiren besetzt; auf einem

der Thürme ist die Gralstaube als Bekrönung an-

gebracht. Der innerhalb des Mauerrings aufsteigende

Schaft ist gleichfalls mit Steinen besetzt; an Stelle

des Knaufes ist ein kleines romanisches Tempelchen

eingeschaltet, das mit Säulen aus Smaragden, Ame-

thysten, Lhrysoprosen geschmückt und von einem

grün emaillirten Dach bedeckt ist. Durch die offenen

Thören erblickt man einen großen, als Tischplatte

gefaßten Krystall, der die Tafel der Gralsritter versinn-

bildlicht. Die Nephritschale selbst ist gefaßt von einem

vergoldeten Rebengerank, das Trauben aus Saphiren

trägt und über der Schale sich in einem Bogen ver-

einigt, von dessen Scheitel herab ein weißemaillirter

Fisch mit Smaragd herabhängt; Fisch und Smaragd

galten früher als Symbole Thristi. Auf die vom

Heiland vergossenen Blutstropfen deuten die unter

dem Fisch herabhängenden Rubinen, während der

große, amorphe Rubin, der vorn am Rand der

Schale hängt, auf die Legende vom HI. Grale hin-

weist, nach welcher Joseph von Arimathia in eben

jener Schale einen Blutstropfen des Gekreuzigten

aufgefangen habe. Innerhalb der Rebranken sind auf

halbrunden Emailplättchen vier Gralsritter ■— Titurel,

Amfortas, parsival und Lohengrin — dargestellt.

— Das Ganze besitzt eine Höhe von 62 cm.

Der in Abb. —HstZ dargestellte Willkomm-

pokal von Fr. v.Miller gehört in die Reihe der von der

Reichstagskommission für die künstlerische Ausstattung

des Reichshauses in Auftrag gegebenen Arbeiten und

ist wohl dazu bestimmt, bei festlichen Anlässen die

Tafel zu zieren und als Pokal zu dienen. Seiner

Grundform nach lehnt sich das Gefäß an zylindrische

Lumpen an; doch ist diese an sich nüchterne Grund-

form durch die Ausweitung zum Fuß, durch die

Buckelungen und namentlich durch die mit Kaiser-

bildnissen geschmückte architektonische Nmgürtung so

bereichert, daß sie kaum mehr in die Erscheinung

tritt. Eine Inschrift auf dem äußeren Rand des

Fußes — „So alt kein Schatz im Deutschen Reich,

wie Wein vom Rhein, dem Golde gleich" — deutet

die materielle Bestimmung des Ganzen an; eine

andere — auf halber Höhe des Pokals — preist

das deutsche Volk: „Bon Kraft erfüllt ein jeder

Stamm, an Ehren reich ein jeder Nam'— Von Heimat-

lieb jed' Herz durchglüht, iu West und Bst, in Nord

und Süd — Im Kampf bewährt, in Treue gleich;

Gott schütz der Deutschen stolzes Reich." In engein

Zusammenhang mit dieser Inschrift steht der die

Rundung uinziehende Mauerkranz, hinter welchem

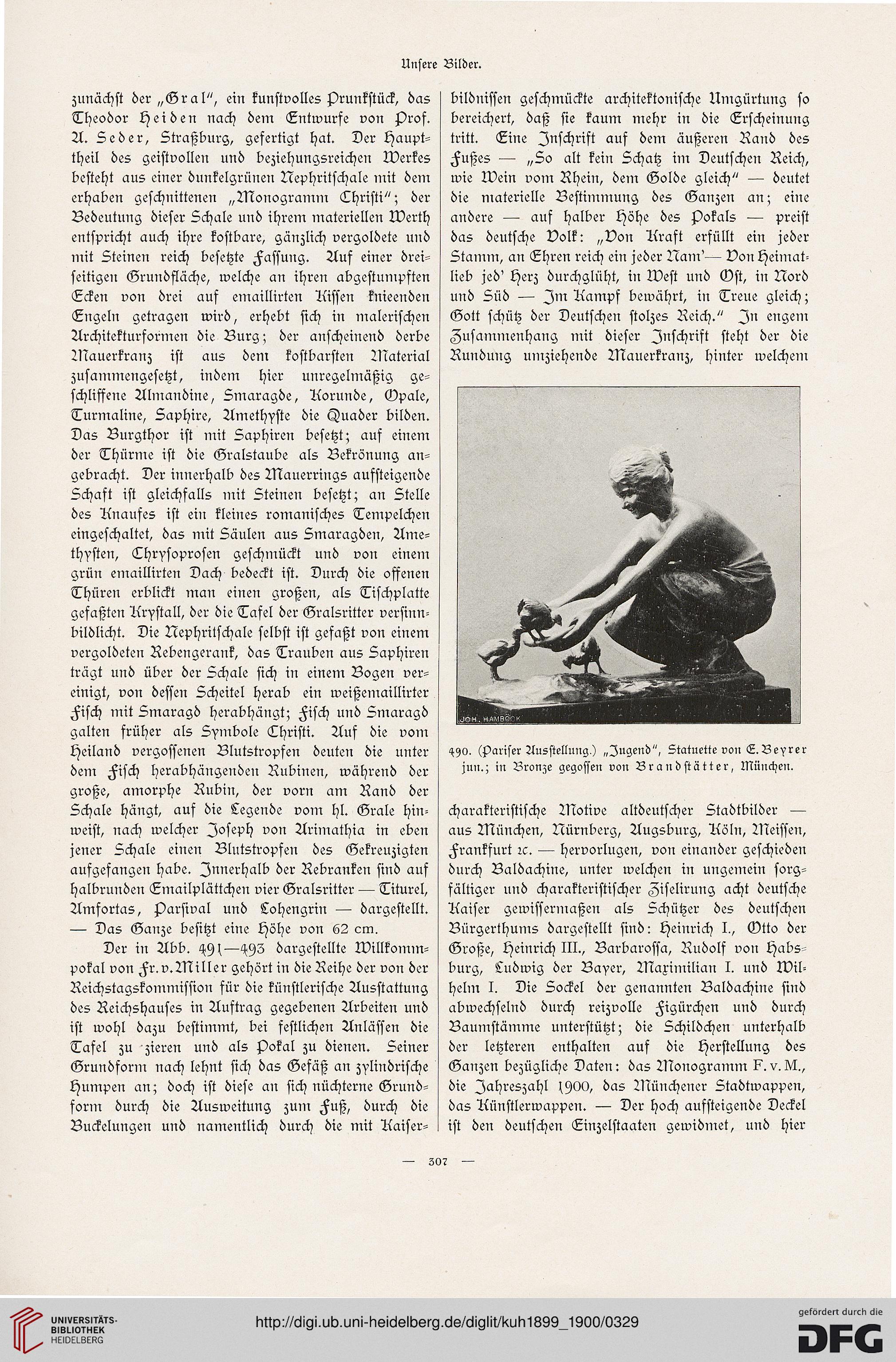

490. (pariser Ausstellung.) „Jugend", Statuette von L.Beyrer

juu.; in Bronze gegossen von Brand st ätter, München.

charakteristische Motive altdeutscher Stadtbilder —

aus München, Nürnberg, Augsburg, Köln, Meissen,

Frankfurt rc. — hervorlugen, von einander geschieden

durch Baldachine, unter welchen in ungemein sorg-

fältiger und charakteristischer Ziselirung acht deutsche

Kaiser gewissermaßen als Schützer des deutschen

Bürgerthums dargestellt sind: Heinrich I., Btto der

Große, Heinrich III., Barbarossa, Rudolf von Habs-

burg, Ludwig der Bayer, Maximilian I. und Wil-

helm I. Die Sockel der genannten Baldachine sind

abwechselnd durch reizvolle Figürchen und durch

Baumstämme unterstützt; die Schildchen unterhalb

der letzteren enthalten auf die Herstellung des

Ganzen bezügliche Daten: das Monogramm F. v.M.,

die Jahreszahl fßOO, das Münchener Stadtwappen,

das Künstlerwappen. — Der hoch aufsteigende Deckel

ist den deutschen Einzelstaaten gewidmet, und hier

307

zunächst der „Gral", ein kunstvolles Prunkstück, das

Theodor Heiden nach dem Entwurfs von Prof.

A. Seder, Straßburg, gefertigt hat. Der Haupt-

theil des geistvollen und beziehungsreichen Werkes

besteht aus einer dunkelgrünen Nephritschale mit dem

erhaben geschnittenen „Monogramm Thristi"; der

Bedeutung dieser Schale und ihrem materiellen Werth

entspricht auch ihre kostbare, gänzlich vergoldete und

mit Steinen reich besetzte Fassung. Auf einer drei-

seitigen Grundfläche, welche an ihren abgestumpften

Ecken von drei auf emaillirten Kissen knieenden

Engeln getragen wird, erhebt sich in malerischen

Architekturformen die Burg; der anscheinend derbe

Mauerkranz ist aus dem kostbarsten Material

zusammengesetzt, indem hier unregelmäßig ge-

schliffene Almandine, Smaragde, Korunde, Bpale,

Turmaline, Saphire, Amethyste die Quader bilden.

Das Burgthor ist mit Saphiren besetzt; auf einem

der Thürme ist die Gralstaube als Bekrönung an-

gebracht. Der innerhalb des Mauerrings aufsteigende

Schaft ist gleichfalls mit Steinen besetzt; an Stelle

des Knaufes ist ein kleines romanisches Tempelchen

eingeschaltet, das mit Säulen aus Smaragden, Ame-

thysten, Lhrysoprosen geschmückt und von einem

grün emaillirten Dach bedeckt ist. Durch die offenen

Thören erblickt man einen großen, als Tischplatte

gefaßten Krystall, der die Tafel der Gralsritter versinn-

bildlicht. Die Nephritschale selbst ist gefaßt von einem

vergoldeten Rebengerank, das Trauben aus Saphiren

trägt und über der Schale sich in einem Bogen ver-

einigt, von dessen Scheitel herab ein weißemaillirter

Fisch mit Smaragd herabhängt; Fisch und Smaragd

galten früher als Symbole Thristi. Auf die vom

Heiland vergossenen Blutstropfen deuten die unter

dem Fisch herabhängenden Rubinen, während der

große, amorphe Rubin, der vorn am Rand der

Schale hängt, auf die Legende vom HI. Grale hin-

weist, nach welcher Joseph von Arimathia in eben

jener Schale einen Blutstropfen des Gekreuzigten

aufgefangen habe. Innerhalb der Rebranken sind auf

halbrunden Emailplättchen vier Gralsritter ■— Titurel,

Amfortas, parsival und Lohengrin — dargestellt.

— Das Ganze besitzt eine Höhe von 62 cm.

Der in Abb. —HstZ dargestellte Willkomm-

pokal von Fr. v.Miller gehört in die Reihe der von der

Reichstagskommission für die künstlerische Ausstattung

des Reichshauses in Auftrag gegebenen Arbeiten und

ist wohl dazu bestimmt, bei festlichen Anlässen die

Tafel zu zieren und als Pokal zu dienen. Seiner

Grundform nach lehnt sich das Gefäß an zylindrische

Lumpen an; doch ist diese an sich nüchterne Grund-

form durch die Ausweitung zum Fuß, durch die

Buckelungen und namentlich durch die mit Kaiser-

bildnissen geschmückte architektonische Nmgürtung so

bereichert, daß sie kaum mehr in die Erscheinung

tritt. Eine Inschrift auf dem äußeren Rand des

Fußes — „So alt kein Schatz im Deutschen Reich,

wie Wein vom Rhein, dem Golde gleich" — deutet

die materielle Bestimmung des Ganzen an; eine

andere — auf halber Höhe des Pokals — preist

das deutsche Volk: „Bon Kraft erfüllt ein jeder

Stamm, an Ehren reich ein jeder Nam'— Von Heimat-

lieb jed' Herz durchglüht, iu West und Bst, in Nord

und Süd — Im Kampf bewährt, in Treue gleich;

Gott schütz der Deutschen stolzes Reich." In engein

Zusammenhang mit dieser Inschrift steht der die

Rundung uinziehende Mauerkranz, hinter welchem

490. (pariser Ausstellung.) „Jugend", Statuette von L.Beyrer

juu.; in Bronze gegossen von Brand st ätter, München.

charakteristische Motive altdeutscher Stadtbilder —

aus München, Nürnberg, Augsburg, Köln, Meissen,

Frankfurt rc. — hervorlugen, von einander geschieden

durch Baldachine, unter welchen in ungemein sorg-

fältiger und charakteristischer Ziselirung acht deutsche

Kaiser gewissermaßen als Schützer des deutschen

Bürgerthums dargestellt sind: Heinrich I., Btto der

Große, Heinrich III., Barbarossa, Rudolf von Habs-

burg, Ludwig der Bayer, Maximilian I. und Wil-

helm I. Die Sockel der genannten Baldachine sind

abwechselnd durch reizvolle Figürchen und durch

Baumstämme unterstützt; die Schildchen unterhalb

der letzteren enthalten auf die Herstellung des

Ganzen bezügliche Daten: das Monogramm F. v.M.,

die Jahreszahl fßOO, das Münchener Stadtwappen,

das Künstlerwappen. — Der hoch aufsteigende Deckel

ist den deutschen Einzelstaaten gewidmet, und hier

307