Alte und neue Stickereien.

nordöstlichen Bayern (Abb. 6^); auch die auf

Tafel \2 dargestellten bunten Eiusatzstreifen gehören

hieher.

Wir wissen, daß in: Wittelalter die Stickerei so

nothwendig zur höheren weiblichen Bildung gehörte wie

heute etwa das Klavierspielen oder Walen. Und zwar

hieß dainals Lücken zugleich Erfinden und Zeichnen.

Die alten Heldenlieder rühmen solche Kunst immer

besonders, wenn eine hohe Frau zu preisen ist. Das

berühmteste Stück solcher gestickten Historienmalerei

ist der oft beschriebene „Teppich von Bayeux" (im

Britischen Wuseum), auf welchem in vielen Bildern,

mit 230 Figuren die Eroberung Englands durch

den Normannenherzog Wilhelm dargestellt ist. Gb

ihn dessen Gattin, Königin Wathilde, selbst gestickt

hat, ist nicht festgestellt; sicher aber stammt er aus

der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts; er ist in der

Treue und Naivetät seiner Zeichnung ein ganz ein-

ziges Stück mittelalterlicher Kunst und geradezu eine

Quelle für die Kulturgeschichte geworden. Die Technik

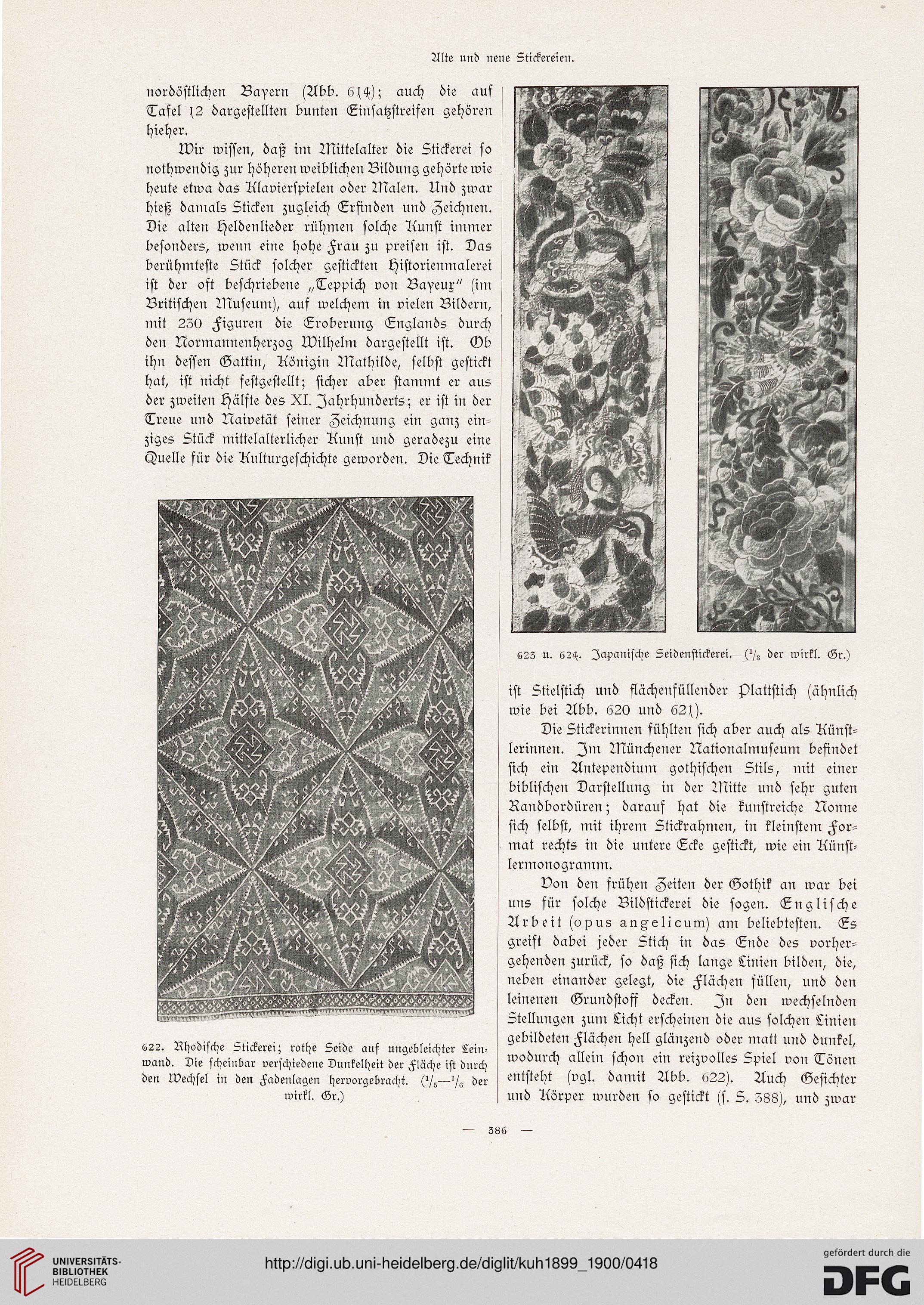

622. Rhodische Stickerei; rothe Seide aus ungebleichter Lein-

wand. Die scheinbar verschiedene Dunkelheit der Fläche ist durch

den Wechsel in den Fadenlagen hervorgebracht. (Hz—der

wirkt. Gr.)

623 u. S2H. Japanische Seidenstickerei. (Hz der wirkl. Gr.)

ist Stielstich und flächenfüllender Plattstich (ähnlich

wie bei Abb. 620 und 62s).

Die Stickerinnen fühlten sich aber auch als Künst-

lerinnen. Zn: Wünchener Nationalmuseum befindet

sich ein Antependium gothischen Stils, mit einer

biblischen Darstellung in der Witte und sehr guten

Randbordüren; darauf hat die kunstreiche Nonne

sich selbst, mit ihrem Stickrahmen, in kleinstem For-

mat rechts in die untere Ecke gestickt, wie ein Künst-

lermonogramm.

Bon den frühen Zeiten der Gothik an war bei

uns für solche Bildstickerei die sogen. Englische

Arbeit (opus angelicum) am beliebtesten. Es

greift dabei jeder Stich in das Ende des vorher-

gehenden zurück, so daß sich lange Linien bilden, die,

neben einander gelegt, die Flächei: füllen, und den

leinenen Grundstoff decken. Zn den wechselnden

Stellungen zun: Licht erscheinen die aus solchen Linien

gebildeten Flächen hell glänzend oder matt und dunkel,

wodurch allein schon ein reizvolles Spiel von Tönen

entsteht (vgl. damit Abb. 622). Auch Gesichter

und Körper wurden so gestickt (s. 5. 388), und zwar

286

nordöstlichen Bayern (Abb. 6^); auch die auf

Tafel \2 dargestellten bunten Eiusatzstreifen gehören

hieher.

Wir wissen, daß in: Wittelalter die Stickerei so

nothwendig zur höheren weiblichen Bildung gehörte wie

heute etwa das Klavierspielen oder Walen. Und zwar

hieß dainals Lücken zugleich Erfinden und Zeichnen.

Die alten Heldenlieder rühmen solche Kunst immer

besonders, wenn eine hohe Frau zu preisen ist. Das

berühmteste Stück solcher gestickten Historienmalerei

ist der oft beschriebene „Teppich von Bayeux" (im

Britischen Wuseum), auf welchem in vielen Bildern,

mit 230 Figuren die Eroberung Englands durch

den Normannenherzog Wilhelm dargestellt ist. Gb

ihn dessen Gattin, Königin Wathilde, selbst gestickt

hat, ist nicht festgestellt; sicher aber stammt er aus

der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts; er ist in der

Treue und Naivetät seiner Zeichnung ein ganz ein-

ziges Stück mittelalterlicher Kunst und geradezu eine

Quelle für die Kulturgeschichte geworden. Die Technik

622. Rhodische Stickerei; rothe Seide aus ungebleichter Lein-

wand. Die scheinbar verschiedene Dunkelheit der Fläche ist durch

den Wechsel in den Fadenlagen hervorgebracht. (Hz—der

wirkt. Gr.)

623 u. S2H. Japanische Seidenstickerei. (Hz der wirkl. Gr.)

ist Stielstich und flächenfüllender Plattstich (ähnlich

wie bei Abb. 620 und 62s).

Die Stickerinnen fühlten sich aber auch als Künst-

lerinnen. Zn: Wünchener Nationalmuseum befindet

sich ein Antependium gothischen Stils, mit einer

biblischen Darstellung in der Witte und sehr guten

Randbordüren; darauf hat die kunstreiche Nonne

sich selbst, mit ihrem Stickrahmen, in kleinstem For-

mat rechts in die untere Ecke gestickt, wie ein Künst-

lermonogramm.

Bon den frühen Zeiten der Gothik an war bei

uns für solche Bildstickerei die sogen. Englische

Arbeit (opus angelicum) am beliebtesten. Es

greift dabei jeder Stich in das Ende des vorher-

gehenden zurück, so daß sich lange Linien bilden, die,

neben einander gelegt, die Flächei: füllen, und den

leinenen Grundstoff decken. Zn den wechselnden

Stellungen zun: Licht erscheinen die aus solchen Linien

gebildeten Flächen hell glänzend oder matt und dunkel,

wodurch allein schon ein reizvolles Spiel von Tönen

entsteht (vgl. damit Abb. 622). Auch Gesichter

und Körper wurden so gestickt (s. 5. 388), und zwar

286