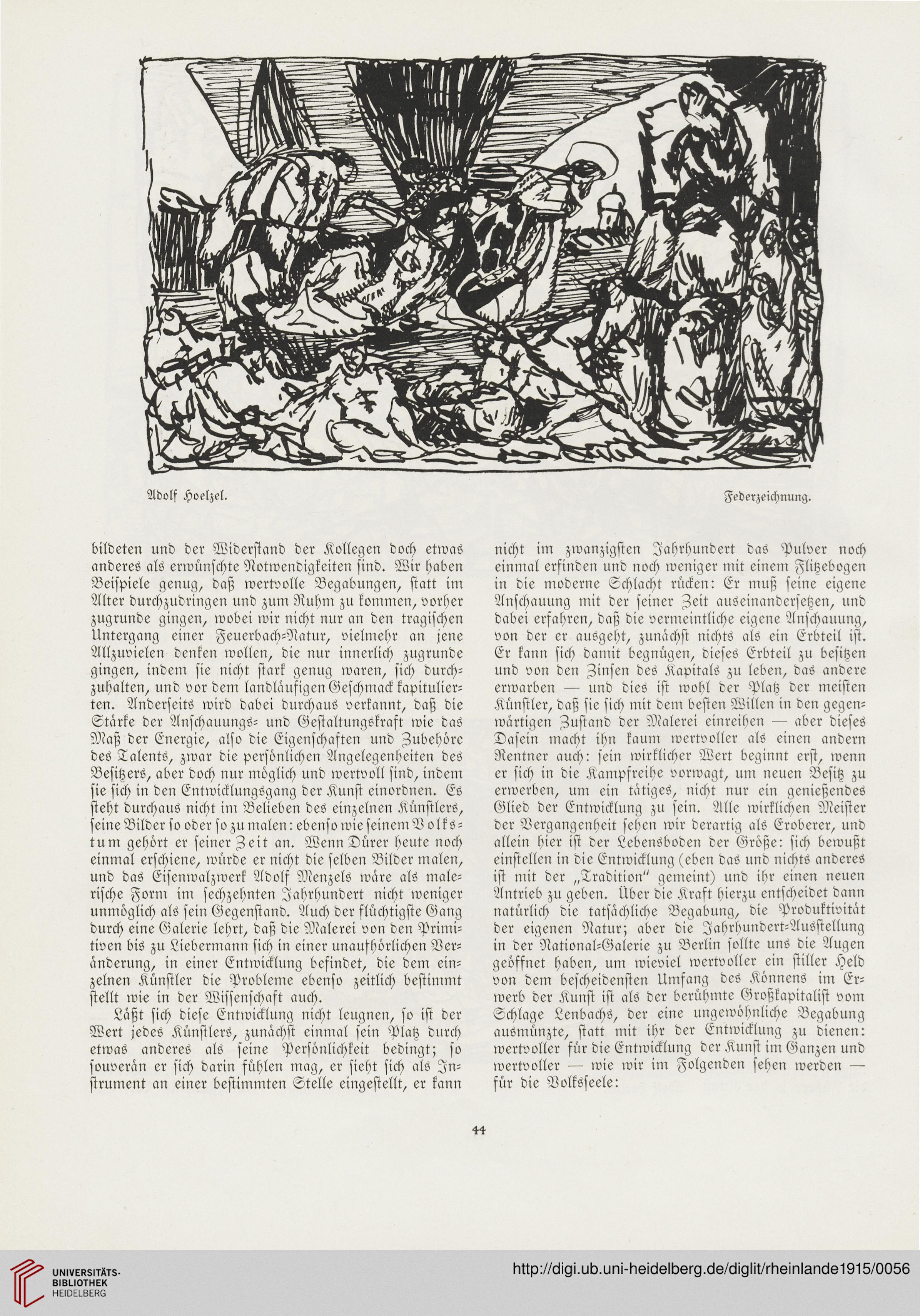

Adolf Hoelzel.

Federzeichnung.

bildeten und der Widerstand der Kollegen doch etwas

anderes als erwünschte Notwendigkeiten sind. Wir haben

Beispiele genug, daß wertvolle Begabungen, statt inr

Alter durchzudringen und zum Ruhm zu kommen, vorher

zugrunde gingen, wobei wir nicht nur an den tragischen

Untergang einer Feuerbach-Natur, vielmehr an jene

Allzuvielen denken wollen, die nur innerlich zugrunde

gingen, indem sie nicht stark genug waren, sich durch-

zuhalten, und vor dem landläufigen Geschmack kapitulier-

ten. Anderseits wird dabei durchaus verkannt, daß die

Starke der Anschauungs- und Gestaltungskraft wie das

Maß der Energie, also die Eigenschaften und Aubehöre

des Talents, zwar die persönlichen Angelegenheiten des

Besitzers, aber doch nur möglich und wertvoll sind, indem

sie sich in den Entwicklungsgang der Kunst einordnen. Es

steht durchaus nicht im Belieben des einzelnen Künstlers,

seineBilder so oder sozumalen: ebenso wieseinemV olkö-

tum gehört er seiner Aeit an. Wenn Dürer heute noch

einmal erschiene, würde er nicht die selben Bilder malen,

und das Eisenwalzwerk Adolf Menzels ware als male-

rische Form im sechzehnten Jahrhundert nicht weniger

unmöglich als sein Gegenstand. Auch der slüchtigste Gang

durch eine Galerie lehrt, daß die Malerei von den Primi-

tiven bis zu Liebermann sich in einer unaufhörlichen Ver-

änderung, in einer Entwicklung befindet, die dem ein-

zelnen Künstler die Probleme ebenso zeitlich bestimmt

stellt wie in der Wissenschaft auch.

Läßt sich diese Entwicklung nicht leugnen, so ist der

Wert jedes Künstlers, zunachst einmal sein Platz durch

etwas anderes als seine Persönlichkeit bedingt; so

souverän er sich darin fühlen mag, er sieht sich als Jn-

strument an einer bestimmten Stelle eingestellt, er kann

nicht im zwanzigsten Jahrhundert das Pulver noch

einmal erfinden und noch weniger mit einem Flitzebogen

in die moderne Schlacht rücken: Er muß seine eigene

Anschauung mit der seiner Aeit auseinandersetzen, und

dabei erfahren, daß die vermeintliche eigene Anschauung,

von der er ausgeht, zunächst nichts als ein Erbteil ist.

Er kann sich damit begnügen, dieses Erbteil zu besitzen

und von den Ainsen des Kapitals zu leben, das andere

erwarben — und dies ist wohl der Platz der meisten

Künstler, daß sie sich mit dem besten Willen in den gegen-

wärtigen Iustand der Malerei einreihen — aber dieses

Dasein macht ihn kaum wertvoller als einen andern

Rentner auch: sein wirklicher Wert beginnt erst, wenn

er sich in die Kampfreihe vorwagt, um neuen Besitz zu

erwerben, um ein tätiges, nicht nur ein genießendes

Glied der Entwicklung zu sein. Alle wirklichen Meister

der Vergangenheit sehen wir derartig als Eroberer, und

allein hier ist der Lebensboden der Größe: sich bewußt

einstellen in die Entwicklung (eben das und nichts anderes

ist mit der „Tradition" gemeint) und ihr einen neuen

Antrieb zu geben. Über die Kraft hierzu entscheidet dann

natürlich die tatsächliche Begabung, die Produktivitat

der eigenen Natur; aber die Jahrhundert-Ausstellung

in der National-Galerie zu Berlin sollte uns die Augen

geöffnet haben, um wieviel wertvoller ein stiller Held

von dem bescheidensten Umfang des Könnens im Er-

werb der Kunst ist als der berühmte Großkapitalist vom

Schlage Lenbachs, der eine ungewöhnliche Begabung

ausmünzte, statt mit ihr der Entwicklung zu dienen:

wertvoller sür die Entwicklung der Kunst im Ganzen und

wertvoller — wie wir im Folgenden sehen werden —

für die Volksseele:

44

Federzeichnung.

bildeten und der Widerstand der Kollegen doch etwas

anderes als erwünschte Notwendigkeiten sind. Wir haben

Beispiele genug, daß wertvolle Begabungen, statt inr

Alter durchzudringen und zum Ruhm zu kommen, vorher

zugrunde gingen, wobei wir nicht nur an den tragischen

Untergang einer Feuerbach-Natur, vielmehr an jene

Allzuvielen denken wollen, die nur innerlich zugrunde

gingen, indem sie nicht stark genug waren, sich durch-

zuhalten, und vor dem landläufigen Geschmack kapitulier-

ten. Anderseits wird dabei durchaus verkannt, daß die

Starke der Anschauungs- und Gestaltungskraft wie das

Maß der Energie, also die Eigenschaften und Aubehöre

des Talents, zwar die persönlichen Angelegenheiten des

Besitzers, aber doch nur möglich und wertvoll sind, indem

sie sich in den Entwicklungsgang der Kunst einordnen. Es

steht durchaus nicht im Belieben des einzelnen Künstlers,

seineBilder so oder sozumalen: ebenso wieseinemV olkö-

tum gehört er seiner Aeit an. Wenn Dürer heute noch

einmal erschiene, würde er nicht die selben Bilder malen,

und das Eisenwalzwerk Adolf Menzels ware als male-

rische Form im sechzehnten Jahrhundert nicht weniger

unmöglich als sein Gegenstand. Auch der slüchtigste Gang

durch eine Galerie lehrt, daß die Malerei von den Primi-

tiven bis zu Liebermann sich in einer unaufhörlichen Ver-

änderung, in einer Entwicklung befindet, die dem ein-

zelnen Künstler die Probleme ebenso zeitlich bestimmt

stellt wie in der Wissenschaft auch.

Läßt sich diese Entwicklung nicht leugnen, so ist der

Wert jedes Künstlers, zunachst einmal sein Platz durch

etwas anderes als seine Persönlichkeit bedingt; so

souverän er sich darin fühlen mag, er sieht sich als Jn-

strument an einer bestimmten Stelle eingestellt, er kann

nicht im zwanzigsten Jahrhundert das Pulver noch

einmal erfinden und noch weniger mit einem Flitzebogen

in die moderne Schlacht rücken: Er muß seine eigene

Anschauung mit der seiner Aeit auseinandersetzen, und

dabei erfahren, daß die vermeintliche eigene Anschauung,

von der er ausgeht, zunächst nichts als ein Erbteil ist.

Er kann sich damit begnügen, dieses Erbteil zu besitzen

und von den Ainsen des Kapitals zu leben, das andere

erwarben — und dies ist wohl der Platz der meisten

Künstler, daß sie sich mit dem besten Willen in den gegen-

wärtigen Iustand der Malerei einreihen — aber dieses

Dasein macht ihn kaum wertvoller als einen andern

Rentner auch: sein wirklicher Wert beginnt erst, wenn

er sich in die Kampfreihe vorwagt, um neuen Besitz zu

erwerben, um ein tätiges, nicht nur ein genießendes

Glied der Entwicklung zu sein. Alle wirklichen Meister

der Vergangenheit sehen wir derartig als Eroberer, und

allein hier ist der Lebensboden der Größe: sich bewußt

einstellen in die Entwicklung (eben das und nichts anderes

ist mit der „Tradition" gemeint) und ihr einen neuen

Antrieb zu geben. Über die Kraft hierzu entscheidet dann

natürlich die tatsächliche Begabung, die Produktivitat

der eigenen Natur; aber die Jahrhundert-Ausstellung

in der National-Galerie zu Berlin sollte uns die Augen

geöffnet haben, um wieviel wertvoller ein stiller Held

von dem bescheidensten Umfang des Könnens im Er-

werb der Kunst ist als der berühmte Großkapitalist vom

Schlage Lenbachs, der eine ungewöhnliche Begabung

ausmünzte, statt mit ihr der Entwicklung zu dienen:

wertvoller sür die Entwicklung der Kunst im Ganzen und

wertvoller — wie wir im Folgenden sehen werden —

für die Volksseele:

44