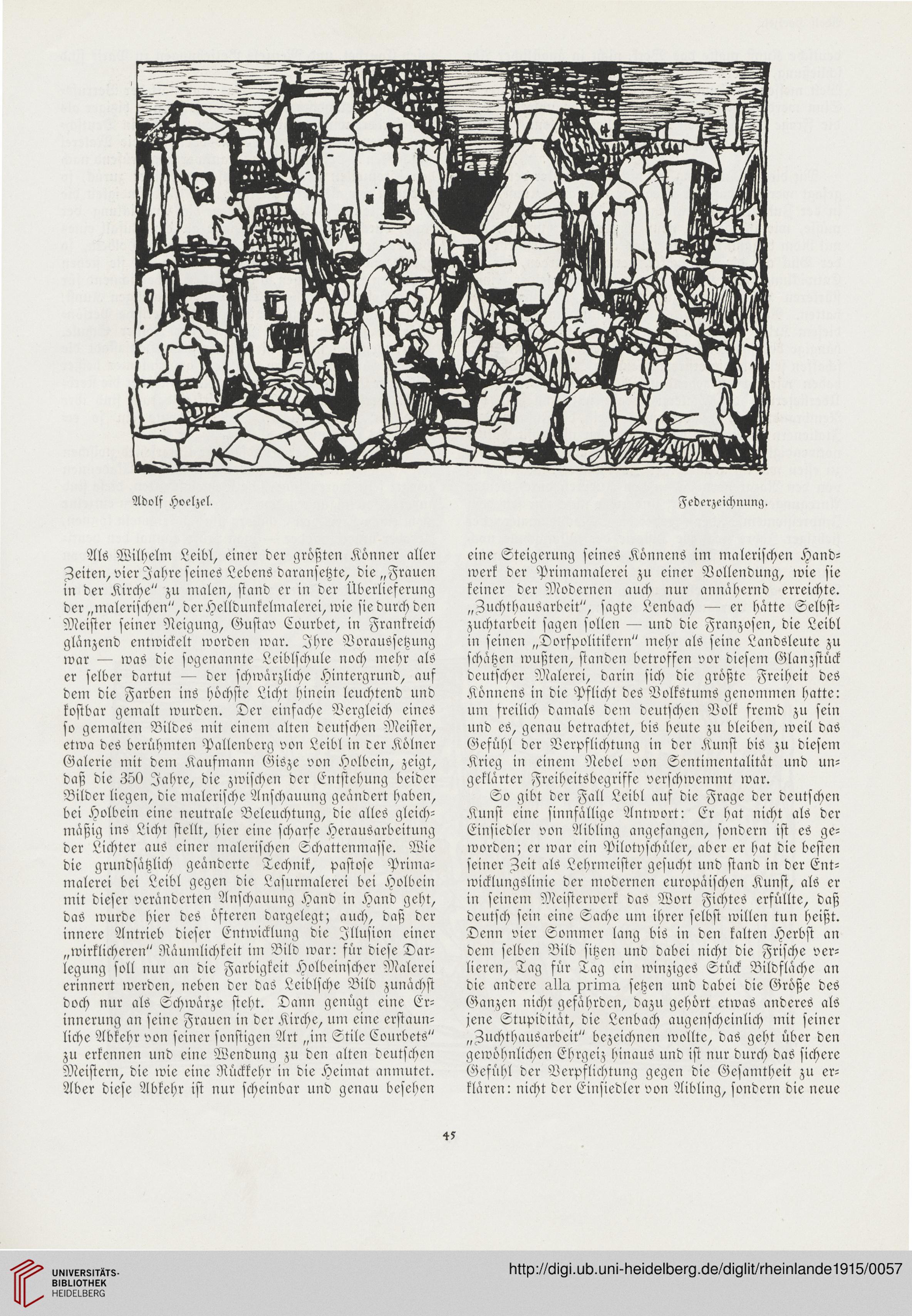

Adolf Hvelzel.

Federzeichnung.

Als Wilhelm Leibl, einer der größten Könner aller

Ieiten, vier Jahre seines Lebens daransetzte, die „Frauen

in der Kirche" zu malen, stand er in der Überlieferung

der „malerischen", derHelldunkelmalerei, wie sie durch den

Meister seiner Neigung, Gustav Courbet, in Frankreich

glanzend entwickelt worden war. Jhre Voraussetzung

war — was die sogenannte Leiblschule noch inehr als

er selber dartut — der schwarzliche Hintergrund, auf

dem die Farben ins höchste Licht hinein leuchtend und

kostbar gemalt wurden. Der einfache Vergleich eines

so gemalten Bildes mit einem alten deutschen Meister,

etwa des berühmten Pallenberg von Leibl in cer Kölner

Galerie mit dem Kaufmann Gisze von Holbein, zeigt,

daß die 350 Jahre, die zwischen der Entstehung beider

Bilder liegen, die malerische Anschauung geandert haben,

bei Holbein eine neutrale Beleuchtung, die alles gleich-

mäßig ins Licht stellt, hier eine scharfe Herausarbeitung

der Lichter aus einer malerischen Schattenmasse. Wie

die grundsätzlich geänderte Technik, pastose Prima-

malerei bei Leibl gegen die Lasurmalerei bei Holbein

mit dieser veränderten Anschauung Hand in Hand geht,

das wurde hier des öfteren dargelegt; auch, daß der

innere Antrieb dieser Entwicklung die Jllusion einer

„wirklicheren" Räumlichkeit im Bild war: für diese Dar-

legung soll nur an die Farbigkeit Holbeinscher Malerei

erinnert werden, neben der das Leiblsche Bild zunachst

doch nur als Schwarze steht. Dann genügt eine Er-

innerung an seine Frauen in der Kirche, um eine erstaun-

liche Abkehr von seiner sonstigen Art „im Stile Courbets"

zu erkennen und eine Wendung zu den alten deutschen

Meistern, die wie eine Rückkehr in die Heimat anmutet.

Aber diese Abkehr ist nur scheinbar und genau besehen

eine Steigerung seines Könnens im malerischen Hand-

werk der Primamalerei zu einer Vollendung, wie sie

keiner der Modernen auch nur annähernd erreichte.

„Auchthausarbeit", sagte Lenbach — er hätte Selbst-

zuchtarbeit sagen sollen — und die Franzosen, die Leibl

in seinen „Dorfpolitikern" mehr als seine Landsleute zu

schätzen wußten, standen betroffen vor diesem Glanzstück

deutscher Malerei, darin sich die größte Freiheit des

Könnens in die Pflicht des Volkstums genommen hatte:

um freilich damals dem deutschen Volk fremd zu sein

und es, genau betrachtet, bis heute zu bleiben, weil das

Gefühl der Verpflichtung in der Kunst biö zu diesem

Krieg in einem Nebel von Sentimentalität und un-

geklärter Freiheitsbegriffe verschwemmt war.

So gibt der Fall Leibl auf die Frage der deutschen

Kunst eine sinnfällige Antwort: Er hat nicht als der

Einsiedler von Aibling angefangen, sondern ist es ge-

worden; er war ein Pilotyschüler, aber er hat die besten

seiner Aeit als Lehrmeister gesucht und stand in der Ent-

wicklungslinie der modernen europäischen Kunst, als er

in seinem Meisterwerk das Wort Fichtes erfüllte, daß

deutsch sein eine Sache um ihrer selbst willen tun heißt.

Denn vier Sommer lang bis in den kalten Herbst an

dem selben Bild sitzen und dabei nicht die Frische ver-

lieren, Tag für Tag ein winziges Stück Bildflache an

die andere ullu primg. setzen und dabei die Größe des

Ganzen nicht gefährden, dazu gehört etwas anderes als

jene Stupidität, die Lenbach augenscheinlich mit seiner

„Auchthausarbeit" bezeichnen wollte, das geht über den

gewöhnlichen Ehrgeiz hinaus und ist nur durch das sichere

Gefühl der Verpflichtung gegen die Gesamtheit zu er-

klären: nicht der Einsiedler von Aibling, sondern die neue

45

Federzeichnung.

Als Wilhelm Leibl, einer der größten Könner aller

Ieiten, vier Jahre seines Lebens daransetzte, die „Frauen

in der Kirche" zu malen, stand er in der Überlieferung

der „malerischen", derHelldunkelmalerei, wie sie durch den

Meister seiner Neigung, Gustav Courbet, in Frankreich

glanzend entwickelt worden war. Jhre Voraussetzung

war — was die sogenannte Leiblschule noch inehr als

er selber dartut — der schwarzliche Hintergrund, auf

dem die Farben ins höchste Licht hinein leuchtend und

kostbar gemalt wurden. Der einfache Vergleich eines

so gemalten Bildes mit einem alten deutschen Meister,

etwa des berühmten Pallenberg von Leibl in cer Kölner

Galerie mit dem Kaufmann Gisze von Holbein, zeigt,

daß die 350 Jahre, die zwischen der Entstehung beider

Bilder liegen, die malerische Anschauung geandert haben,

bei Holbein eine neutrale Beleuchtung, die alles gleich-

mäßig ins Licht stellt, hier eine scharfe Herausarbeitung

der Lichter aus einer malerischen Schattenmasse. Wie

die grundsätzlich geänderte Technik, pastose Prima-

malerei bei Leibl gegen die Lasurmalerei bei Holbein

mit dieser veränderten Anschauung Hand in Hand geht,

das wurde hier des öfteren dargelegt; auch, daß der

innere Antrieb dieser Entwicklung die Jllusion einer

„wirklicheren" Räumlichkeit im Bild war: für diese Dar-

legung soll nur an die Farbigkeit Holbeinscher Malerei

erinnert werden, neben der das Leiblsche Bild zunachst

doch nur als Schwarze steht. Dann genügt eine Er-

innerung an seine Frauen in der Kirche, um eine erstaun-

liche Abkehr von seiner sonstigen Art „im Stile Courbets"

zu erkennen und eine Wendung zu den alten deutschen

Meistern, die wie eine Rückkehr in die Heimat anmutet.

Aber diese Abkehr ist nur scheinbar und genau besehen

eine Steigerung seines Könnens im malerischen Hand-

werk der Primamalerei zu einer Vollendung, wie sie

keiner der Modernen auch nur annähernd erreichte.

„Auchthausarbeit", sagte Lenbach — er hätte Selbst-

zuchtarbeit sagen sollen — und die Franzosen, die Leibl

in seinen „Dorfpolitikern" mehr als seine Landsleute zu

schätzen wußten, standen betroffen vor diesem Glanzstück

deutscher Malerei, darin sich die größte Freiheit des

Könnens in die Pflicht des Volkstums genommen hatte:

um freilich damals dem deutschen Volk fremd zu sein

und es, genau betrachtet, bis heute zu bleiben, weil das

Gefühl der Verpflichtung in der Kunst biö zu diesem

Krieg in einem Nebel von Sentimentalität und un-

geklärter Freiheitsbegriffe verschwemmt war.

So gibt der Fall Leibl auf die Frage der deutschen

Kunst eine sinnfällige Antwort: Er hat nicht als der

Einsiedler von Aibling angefangen, sondern ist es ge-

worden; er war ein Pilotyschüler, aber er hat die besten

seiner Aeit als Lehrmeister gesucht und stand in der Ent-

wicklungslinie der modernen europäischen Kunst, als er

in seinem Meisterwerk das Wort Fichtes erfüllte, daß

deutsch sein eine Sache um ihrer selbst willen tun heißt.

Denn vier Sommer lang bis in den kalten Herbst an

dem selben Bild sitzen und dabei nicht die Frische ver-

lieren, Tag für Tag ein winziges Stück Bildflache an

die andere ullu primg. setzen und dabei die Größe des

Ganzen nicht gefährden, dazu gehört etwas anderes als

jene Stupidität, die Lenbach augenscheinlich mit seiner

„Auchthausarbeit" bezeichnen wollte, das geht über den

gewöhnlichen Ehrgeiz hinaus und ist nur durch das sichere

Gefühl der Verpflichtung gegen die Gesamtheit zu er-

klären: nicht der Einsiedler von Aibling, sondern die neue

45