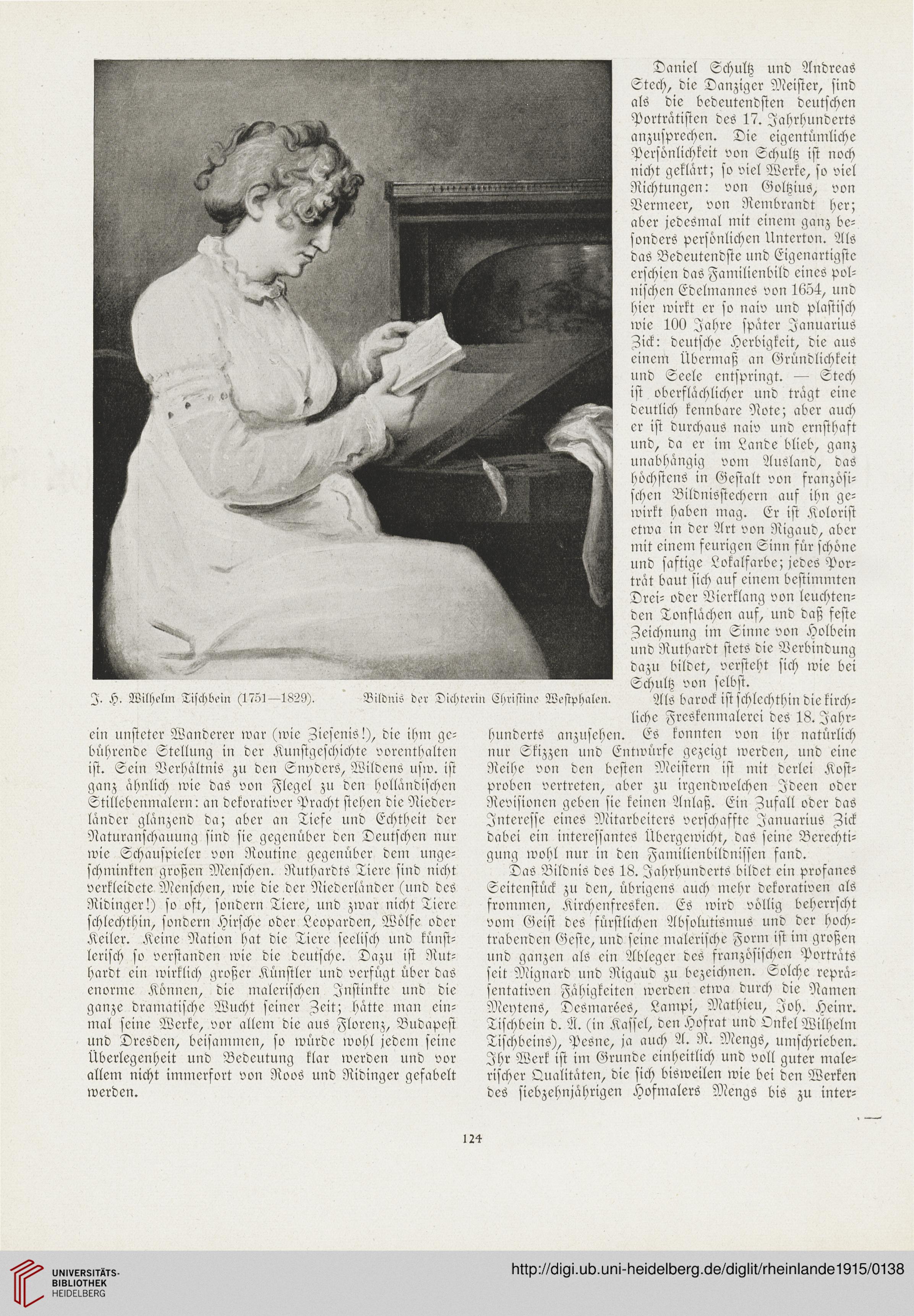

I. H. Wilhelm Tischbcin (1?5l—1829). Bildnis der Dichteri» Chrisiine Wesiphalen.

ein unsteter Wanderer war (>vie Aiesenis!), die ihm ge-

bührende Stellung in der Kunstgeschichte vorenthalten

ist. Sein Verhaltnis zu den Snyderch Wildens usw. ist

ganz ahnlich wie das von Flegel zu den hollandischen

Stillebenmalern: an dekorativer Pracht stehen die Nieder-

lander glanzend da; aber an Tiefe und Echtheit der

Naturanschauung sind sie gegenüber den Deutschen nur

wie Schauspieler von Routine gegenüber de>n unge-

schminkten großen Menschen. Ruthardts Tiere sind nicht

verkleidete Menschen, ivie die der Niederländer (und des

Ridinger!) so oft, sondern Tiere, und zwar nicht Tiere

schlechthin, sondern Hirsche oder Leoparden, Wölfe oder

Keiler. Keine Nation hat die Tiere seelisch und künst-

lerisch so verstanden wie die deutsche. Dazu ist Rut-

hardt ein wirklich großer Künstler und versügt über das

enorme Können, die malerischen Jnstinkte und die

ganze dramatische Wucht seiner Aeit; hatte man ein-

n>al seine Werke, vor allem die aus Florenz, Budapest

und Dresden, beisammen, so würde wohl jedem seine

Überlegenheit und Bedeutung klar werden und vor

allem nicht immerfort von Roos und Ridinger gefabelt

werden.

Daniel Schultz und Andreas

Stech, die Danziger Meister, sind

als die bedeutendsten deutschen

Portratisten des 17. Jahrhunderts

anzusprechen. Die eigentümliche

Persönlichkeit von Schultz ist noch

nicht geklärt; so viel Werke, so viel

Richtungen: von Goltzius, von

Vermeer, von Rembrandt her;

aber jedesmal niit einem ganz be-

sonders persönlichen Unterton. Als

das Bedeutendste und Eigenartigstc

erschien das Familienbild eines pol-

nischen Edelmannes von 1654, und

hier wirkt er so naiv und plastisch

>vie 100 Jahre später Januarius

Aick: deutsche Herbigkeit, die aus

einein Ubermaß an Gründlichkeit

und Seele entspringt. — Stech

ist oberflachlicher und tragt eine

deutlich kennbare Note; aber auch

er ist durchaus naiv und ernsthaft

und, da er im Lande blieb, ganz

unabhängig voni Ausland, das

höchstens in Gestalt von sranzösi-

schen Bildnisstechern auf ihn ge-

wirkt haben mag. Er ist Kolorist

etwa in der Art von Rigaud, aber

mit einem feurigen Sinn für schöne

und saftige Lokalfarbe; jedes Por-

trät baut sich auf einem bestimmten

Drei- oder Vierklang von leuchten-

den Tonflächen auf, und daß feste

Aeichnung im Sinne von Holbein

und Ruthardt stets die Verbindung

dazu bildet, versteht sich wie bei

Schultz von selbst.

Als barock ist schlechthin die kirch-

liche Freskenmalerei des 18. Jahr-

hunderts anzusehen. Es konnten von ihr natürlich

»ur Skizzen und Entwürfe gezeigt werden, und eine

Reihe von den bcsten Meistern ist mit derlei Kost-

proben vertreten, aber zu irgendwelchen Ideen oder

Revisionen geben sie keinen Anlaß. Ein Aufall oder das

Jnteresse eines Mitarbeiters verschaffte Januarius Aick

dabei ein interessantes Übergewicht, das seine Berechti-

gung wohl nur in den Familienbildnissen fand.

Das Bildnis des 18. Jahrhunderts bildet ein profanes

Seitenstück zu den, übrigens auch mehr dekorativen als

frommen, Kirchenfresken. Es wird völlig beherrscht

vom Geist des fürstlichen Absolutismus und der hoch-

trabenden Geste, und seine malerische Form ist i»> großen

und ganzen als ein Ableger des französischen Porträts

seit Mignard und Rigaud zu bezeichnen. Solche repra-

sentativen Fahigkeiten werden etiva durch die Namen

Meytens, Desmaroes, Lampi, Mathieu, Joh. Heinr.

Tischbei» d. Ä. (in Kassel, den Hofrat und Onkel Wilhelm

Tischbeins), Pesne, ja auch A. R. Mengs, umschrieben.

Jhr Werk ist im Grunde einheitlich und voll guter male-

rischer Qualitätcn, die sich bisweilen wie bei den Werken

des siebzehnjährigen Hofmalers Mengs bis zu inter-

124

ein unsteter Wanderer war (>vie Aiesenis!), die ihm ge-

bührende Stellung in der Kunstgeschichte vorenthalten

ist. Sein Verhaltnis zu den Snyderch Wildens usw. ist

ganz ahnlich wie das von Flegel zu den hollandischen

Stillebenmalern: an dekorativer Pracht stehen die Nieder-

lander glanzend da; aber an Tiefe und Echtheit der

Naturanschauung sind sie gegenüber den Deutschen nur

wie Schauspieler von Routine gegenüber de>n unge-

schminkten großen Menschen. Ruthardts Tiere sind nicht

verkleidete Menschen, ivie die der Niederländer (und des

Ridinger!) so oft, sondern Tiere, und zwar nicht Tiere

schlechthin, sondern Hirsche oder Leoparden, Wölfe oder

Keiler. Keine Nation hat die Tiere seelisch und künst-

lerisch so verstanden wie die deutsche. Dazu ist Rut-

hardt ein wirklich großer Künstler und versügt über das

enorme Können, die malerischen Jnstinkte und die

ganze dramatische Wucht seiner Aeit; hatte man ein-

n>al seine Werke, vor allem die aus Florenz, Budapest

und Dresden, beisammen, so würde wohl jedem seine

Überlegenheit und Bedeutung klar werden und vor

allem nicht immerfort von Roos und Ridinger gefabelt

werden.

Daniel Schultz und Andreas

Stech, die Danziger Meister, sind

als die bedeutendsten deutschen

Portratisten des 17. Jahrhunderts

anzusprechen. Die eigentümliche

Persönlichkeit von Schultz ist noch

nicht geklärt; so viel Werke, so viel

Richtungen: von Goltzius, von

Vermeer, von Rembrandt her;

aber jedesmal niit einem ganz be-

sonders persönlichen Unterton. Als

das Bedeutendste und Eigenartigstc

erschien das Familienbild eines pol-

nischen Edelmannes von 1654, und

hier wirkt er so naiv und plastisch

>vie 100 Jahre später Januarius

Aick: deutsche Herbigkeit, die aus

einein Ubermaß an Gründlichkeit

und Seele entspringt. — Stech

ist oberflachlicher und tragt eine

deutlich kennbare Note; aber auch

er ist durchaus naiv und ernsthaft

und, da er im Lande blieb, ganz

unabhängig voni Ausland, das

höchstens in Gestalt von sranzösi-

schen Bildnisstechern auf ihn ge-

wirkt haben mag. Er ist Kolorist

etwa in der Art von Rigaud, aber

mit einem feurigen Sinn für schöne

und saftige Lokalfarbe; jedes Por-

trät baut sich auf einem bestimmten

Drei- oder Vierklang von leuchten-

den Tonflächen auf, und daß feste

Aeichnung im Sinne von Holbein

und Ruthardt stets die Verbindung

dazu bildet, versteht sich wie bei

Schultz von selbst.

Als barock ist schlechthin die kirch-

liche Freskenmalerei des 18. Jahr-

hunderts anzusehen. Es konnten von ihr natürlich

»ur Skizzen und Entwürfe gezeigt werden, und eine

Reihe von den bcsten Meistern ist mit derlei Kost-

proben vertreten, aber zu irgendwelchen Ideen oder

Revisionen geben sie keinen Anlaß. Ein Aufall oder das

Jnteresse eines Mitarbeiters verschaffte Januarius Aick

dabei ein interessantes Übergewicht, das seine Berechti-

gung wohl nur in den Familienbildnissen fand.

Das Bildnis des 18. Jahrhunderts bildet ein profanes

Seitenstück zu den, übrigens auch mehr dekorativen als

frommen, Kirchenfresken. Es wird völlig beherrscht

vom Geist des fürstlichen Absolutismus und der hoch-

trabenden Geste, und seine malerische Form ist i»> großen

und ganzen als ein Ableger des französischen Porträts

seit Mignard und Rigaud zu bezeichnen. Solche repra-

sentativen Fahigkeiten werden etiva durch die Namen

Meytens, Desmaroes, Lampi, Mathieu, Joh. Heinr.

Tischbei» d. Ä. (in Kassel, den Hofrat und Onkel Wilhelm

Tischbeins), Pesne, ja auch A. R. Mengs, umschrieben.

Jhr Werk ist im Grunde einheitlich und voll guter male-

rischer Qualitätcn, die sich bisweilen wie bei den Werken

des siebzehnjährigen Hofmalers Mengs bis zu inter-

124