Spätgotik und FrLjhrenmssance in der niederrheinischen Bildnerei.

s herrscht der Brauch, die deutsche Re-

R nnissance erst mit dem Aeitpunkt der

Übernahme italienischer Formen be-

ginnen zu lassen. Außerlichkeiten werden dannt

zum Anlaß eines inneren Stilumschwunges ge-

ncacht. Das eigentliche Wesen der deutschen

Renaissance, das in der Entwicklung und Voll-

endung mittelalterlicher Formgedanken besteht,

bleibt unbeachtet.

Die Annahme, daß das 16.Jahrhundert erst

das Gefühl für inncre Freiheit und Allgemein-

gültigkeit des Schönen gebracht habe, besitzt

keine innere Wahrscheinlichkeit. Wie inr Mittel-

alter Westeuropa von den Form- und Gedanken-

gängen der Aeit weltbürgerlich umspannt >vurde,

so hat auch gegen Ende des 14. und im An-

fang des 15. Jahrhunderts der Umschwung aus

geistigem und künstlerischeni Gebiet Jtalien,

Frankreich und die Niederlande ebenso erfaßt

wie Deutschland. Die leitenden Formgedanken

der Renaissance, die im 15. Jahrhundert in

Jtalien zur höchsten Blüte heranreifen sollten,

hinterlassen ihre Spuren auch in der niederrhei-

nischen Kunsi vom Ende des 15. Jahrhunderts.

Awar bringen die beiden letzte» Jahrzehntc

des 15. Jahrhunderts noch keine Verarbeitung

antiker und italienischer Formen. Die mittel-

alterliche Gefühlswelt aber gewinnt jetzt eine

Reife der sinnlichen Erscheinungsfülle, die so-

wohl in der Tiefe des persönlichen Erlebens

wie in dcr Starke des Ausdruckes der Einzel-

dinge sichtbar wird. Es ist die Steigerung vom

Besonderen zum Allgemein-Eincn, zum Allge-

mcin-Schönen, die wie ein matter Abglanz

der italienischen Sinnenfreude wirkt. Es sind

Wesenszüge eines reinen Renaissancegefühles,

die in der Spätgotik auskeimen. Mit Recht

könnte man den Stil der reifen Spatgotik alS

deutsche Frührenaissance bezeichnen, begrifflich

klarer als Vorrenaissance, da der Begriff der

Renaissance in Dcutschland unlöslich mit der

unwesentlich-zufalligen Aufnahme antiker For-

nien verbunden ist.

Die deutsche Kunst des Mittelalters ist Aus-

druckskunst. Der Ausdruck liegt in der Form,

in der seelischen Erregung der Linienzüge, welche

die Binnenform, den Naum und die Bildfläche

zugleich gestalten. Die sinnliche Ausdruckskraft

einer Linie wird für alle anderen Formen

zum Vorbild und Sinnbild. Jhr Rhythmus

bestimmt die Ausdrucksbewegung des Ganzen.

Der Ausdruckswert der Geste ist auf die

ganze Erscheinung des Körpers übertragen.

Träger des Seelenlebens ist nicht allein daS

Gesicht. Jeder Linienzug, jede Form, jede Be-

wegung des Körpers ist erfüllt von gleicher

Kraft des Ausdrucks. Dürer, Grünewald,

Altdorser, Urs Graf, sie alle fühlen in der

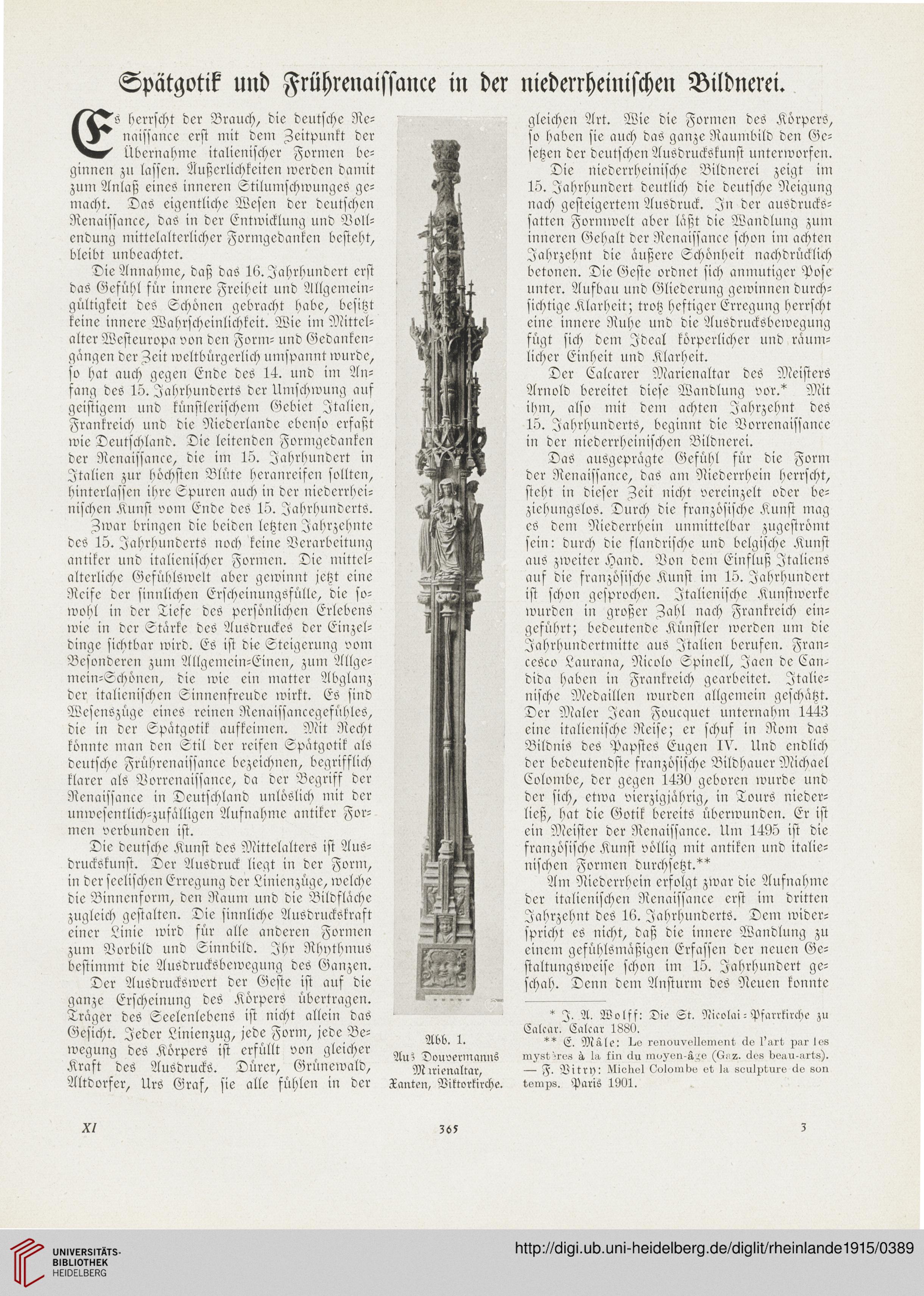

Abb. 1.

Au°> Douoermanns

M irienaltar,

Zkanten, Biktorkirche.

gleichen Art. Wie die Formeu des Körpers,

so haben sie auch das ganze Raumbild den Ge-

setzen der deutschen AusdruckSkunst unterworfen.

Die niederrheinische Bildnerei zeigt im

15. Jahrhundert deutlich die deutsche Neigung

nach gesteigerteni Ausdruck. Jn der ausdrucks-

satten Formwelt aber läßt die Wandlung zum

inneren Gehalt der Renaissance schon im achten

Jahrzehnt die äußere Schönhcit nachdrücklich

betonen. Die Geste ordnet sich anniutiger Pose

unter. Aufbau und Gliederung gewinnen durch-

sichtige Klarheit; trotz heftiger Erregung herrscht

eine innere Ruhe und die AuSdrucksbewegung

fügt sich dem Jdeal körperlicher und räum-

licher Einheit und Klarheit.

Der Calcarer Marienaltar des Meisters

Arnold bereitet diese Wandlung vor/ Mit

ihm, also mit dem achten Jahrzehnt des

15. JahrhundertS, beginnt die Vorrenaissance

in der niederrheinischen Bildnerei.

Das auSgepragte Gefühl für die Form

der Renaissance, das am Niederrhein herrscht,

steht in dieser Aeit nicht vereinzelt oder be-

ziehungslos. Durch die französische Kunst mag

es deni Niederrhein unmittelbar zugeströmt

sein i durch die flandrische und belgische Kunst

aus zweiter Hand. Von dem Einsluß Jtaliens

auf die französische Kunst im 15. Jahrhundert

ist schon gesprochen. Jtalienische Kunstwerke

ivurden in großer Aahl nach Frankreich ein-

geführt; bedeutende Künstler werden uni die

Jahrhundertmitte aus Jtalien berufen. Fran-

cesco Laurana, Nicolo Spinell, Jaen de Can-

dida haben in Frankreich gearbeitet. Jtalie-

nische Medaillen wurden allgemein geschätzt.

Der Maler Jean Foucquet unternahm 1443

eine italienische Reise; er schuf in Rom das

Bildnis des Papstes Eugen IV. Und endlich

der bedeutendste französische Bildhauer Michael

Colombe, der gegen 1430 geboren wurde und

der sich, etwa vierzigjährig, in Tours nieder-

ließ, hat die Gotik bereits überwunden. Er ist

ein Meister der Renaissance. Um 1495 ist die

sranzösische Kunst völlig mit antiken und italie-

nischen Formen durchsetzt.* **

Äm Niederrhein ersolgt zwar die Aufnahme

der italienischen Renaissance erst im dritten

Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Deni wider-

spricht es nicht, daß die innere Wandlung zu

einem gefühlsmäßigen Erfassen der neuen Ge-

staltungsweise schon im 15. Jahrhundert ge-

schah. Denn dem Ansturni des Neuen konnte

* I. A. Wolff: Die St. Nicolai - Pfarrkirche zu

Calcar. Calcar 1880.

E. Mülc: 6s rsiiouvslloment cls I'art ziar Iss

ruxstlrss ä. la tiu ctu movcasurs (6n clss bsau-arts).

—. F. Vitryl Nisicsl Ooloiubs st la soulyturs cts sou

tsmps. Paris 1901.

Z05

X/

Z

s herrscht der Brauch, die deutsche Re-

R nnissance erst mit dem Aeitpunkt der

Übernahme italienischer Formen be-

ginnen zu lassen. Außerlichkeiten werden dannt

zum Anlaß eines inneren Stilumschwunges ge-

ncacht. Das eigentliche Wesen der deutschen

Renaissance, das in der Entwicklung und Voll-

endung mittelalterlicher Formgedanken besteht,

bleibt unbeachtet.

Die Annahme, daß das 16.Jahrhundert erst

das Gefühl für inncre Freiheit und Allgemein-

gültigkeit des Schönen gebracht habe, besitzt

keine innere Wahrscheinlichkeit. Wie inr Mittel-

alter Westeuropa von den Form- und Gedanken-

gängen der Aeit weltbürgerlich umspannt >vurde,

so hat auch gegen Ende des 14. und im An-

fang des 15. Jahrhunderts der Umschwung aus

geistigem und künstlerischeni Gebiet Jtalien,

Frankreich und die Niederlande ebenso erfaßt

wie Deutschland. Die leitenden Formgedanken

der Renaissance, die im 15. Jahrhundert in

Jtalien zur höchsten Blüte heranreifen sollten,

hinterlassen ihre Spuren auch in der niederrhei-

nischen Kunsi vom Ende des 15. Jahrhunderts.

Awar bringen die beiden letzte» Jahrzehntc

des 15. Jahrhunderts noch keine Verarbeitung

antiker und italienischer Formen. Die mittel-

alterliche Gefühlswelt aber gewinnt jetzt eine

Reife der sinnlichen Erscheinungsfülle, die so-

wohl in der Tiefe des persönlichen Erlebens

wie in dcr Starke des Ausdruckes der Einzel-

dinge sichtbar wird. Es ist die Steigerung vom

Besonderen zum Allgemein-Eincn, zum Allge-

mcin-Schönen, die wie ein matter Abglanz

der italienischen Sinnenfreude wirkt. Es sind

Wesenszüge eines reinen Renaissancegefühles,

die in der Spätgotik auskeimen. Mit Recht

könnte man den Stil der reifen Spatgotik alS

deutsche Frührenaissance bezeichnen, begrifflich

klarer als Vorrenaissance, da der Begriff der

Renaissance in Dcutschland unlöslich mit der

unwesentlich-zufalligen Aufnahme antiker For-

nien verbunden ist.

Die deutsche Kunst des Mittelalters ist Aus-

druckskunst. Der Ausdruck liegt in der Form,

in der seelischen Erregung der Linienzüge, welche

die Binnenform, den Naum und die Bildfläche

zugleich gestalten. Die sinnliche Ausdruckskraft

einer Linie wird für alle anderen Formen

zum Vorbild und Sinnbild. Jhr Rhythmus

bestimmt die Ausdrucksbewegung des Ganzen.

Der Ausdruckswert der Geste ist auf die

ganze Erscheinung des Körpers übertragen.

Träger des Seelenlebens ist nicht allein daS

Gesicht. Jeder Linienzug, jede Form, jede Be-

wegung des Körpers ist erfüllt von gleicher

Kraft des Ausdrucks. Dürer, Grünewald,

Altdorser, Urs Graf, sie alle fühlen in der

Abb. 1.

Au°> Douoermanns

M irienaltar,

Zkanten, Biktorkirche.

gleichen Art. Wie die Formeu des Körpers,

so haben sie auch das ganze Raumbild den Ge-

setzen der deutschen AusdruckSkunst unterworfen.

Die niederrheinische Bildnerei zeigt im

15. Jahrhundert deutlich die deutsche Neigung

nach gesteigerteni Ausdruck. Jn der ausdrucks-

satten Formwelt aber läßt die Wandlung zum

inneren Gehalt der Renaissance schon im achten

Jahrzehnt die äußere Schönhcit nachdrücklich

betonen. Die Geste ordnet sich anniutiger Pose

unter. Aufbau und Gliederung gewinnen durch-

sichtige Klarheit; trotz heftiger Erregung herrscht

eine innere Ruhe und die AuSdrucksbewegung

fügt sich dem Jdeal körperlicher und räum-

licher Einheit und Klarheit.

Der Calcarer Marienaltar des Meisters

Arnold bereitet diese Wandlung vor/ Mit

ihm, also mit dem achten Jahrzehnt des

15. JahrhundertS, beginnt die Vorrenaissance

in der niederrheinischen Bildnerei.

Das auSgepragte Gefühl für die Form

der Renaissance, das am Niederrhein herrscht,

steht in dieser Aeit nicht vereinzelt oder be-

ziehungslos. Durch die französische Kunst mag

es deni Niederrhein unmittelbar zugeströmt

sein i durch die flandrische und belgische Kunst

aus zweiter Hand. Von dem Einsluß Jtaliens

auf die französische Kunst im 15. Jahrhundert

ist schon gesprochen. Jtalienische Kunstwerke

ivurden in großer Aahl nach Frankreich ein-

geführt; bedeutende Künstler werden uni die

Jahrhundertmitte aus Jtalien berufen. Fran-

cesco Laurana, Nicolo Spinell, Jaen de Can-

dida haben in Frankreich gearbeitet. Jtalie-

nische Medaillen wurden allgemein geschätzt.

Der Maler Jean Foucquet unternahm 1443

eine italienische Reise; er schuf in Rom das

Bildnis des Papstes Eugen IV. Und endlich

der bedeutendste französische Bildhauer Michael

Colombe, der gegen 1430 geboren wurde und

der sich, etwa vierzigjährig, in Tours nieder-

ließ, hat die Gotik bereits überwunden. Er ist

ein Meister der Renaissance. Um 1495 ist die

sranzösische Kunst völlig mit antiken und italie-

nischen Formen durchsetzt.* **

Äm Niederrhein ersolgt zwar die Aufnahme

der italienischen Renaissance erst im dritten

Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Deni wider-

spricht es nicht, daß die innere Wandlung zu

einem gefühlsmäßigen Erfassen der neuen Ge-

staltungsweise schon im 15. Jahrhundert ge-

schah. Denn dem Ansturni des Neuen konnte

* I. A. Wolff: Die St. Nicolai - Pfarrkirche zu

Calcar. Calcar 1880.

E. Mülc: 6s rsiiouvslloment cls I'art ziar Iss

ruxstlrss ä. la tiu ctu movcasurs (6n clss bsau-arts).

—. F. Vitryl Nisicsl Ooloiubs st la soulyturs cts sou

tsmps. Paris 1901.

Z05

X/

Z