Spätgotik und Frührenaissance in dcr niederrheinischen Bildnerei.

Gegensätzen der Richtungsachsen, in dem Unruhig-

Springenden, dem leidenschaftlichen Auf- und Abwogen

der Formen. So wird die Linie — ein seltsamer Wider-

spruch — für den Ausdruck gleichgültig. Die breiten

Massen, die zusammengeschweißten Gruppen sind Trager

des Ausdrucks. Jn dem Vor- und Aurücktreten der

körperlichen Rundrmg wird mit Schattenwirkungen ge-

arbeitet. Das betont Körperhafte in den Ticfenschnitten

des Raumcs gibt gegenüber der Breitenausdehnung den

zweiten rein plastischen Aug der Bewegung an.

Jn dem bcruhigten, noch nicht voll entuückelten

Jugendfiil des Marienaltares in Cleve liegen schon alle

Andecttungen für Douvermanns reisstes Werk, den

Siebenschmerzenaltar in Calcar, wahrend der Rantcncr

Altar fast wie cin schwaches Alterswcrk

wirkt.

Das Kreuz des Calcarer Hochaltars

aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jabr-

htluderts knüpft an den Stil Meister

Arnolds an; die wundervoll berulügte

Gestalt der Maria Magdalena in Calcar

an den reifen Stil Douvermanns. Aus

ihm entwickelt sich in der Ausartung

zur Manier und zu malerischer Bewegt-

heit die Gruppe der Sibvllc, des Kaiscrs

Oktavian Augustus, der Maria in dcr

Sonne und des bl. Johannes. Sie ge-

bört schon dem drittcn Jahrzehnt des

16. Jahrhunderts an.

Jn der Nichtung der unmittelbaren

llberleitung zur Renaissance schließt der

Berendonksche Kreuzweg in Ranten die

spatgotische Fornientwicklung ab, um

völlig im Geiste der Renaissancegestal-

tung aufzugehen, dcnn in dicsen Dar-

stellungen der Passion Christi an der

Außemvand der Viktorkirche in Ranten

ist die Spätgotik überuumden. Das

innerlich Neue ist bier so erstarkt, daß es

das absterbende Alte schon durch seine

Ausdruckskraft stützen kann. Die unan-

genehnie kalte Glatte der Formen und

Falten, die aufdringliche polierte Run-

dung der Körper ist das Erbe des

Faltenstils von Douvermanns Sieben-

schmerzenaltar. Die Pose, das im Äußer-

lichen erstarrende Seelische, die übertriebene Geste, die

bewußte Haltung der Körper: alles ist aus der spat-

gotischen Empfindungswelt geboren. Aber auch das, waS

Douvermann an innerlichem Renaissancegefühl besaß,

ist gesteigert: in der Ordnung der Menschcn im Raum,

der Einzelheiten in der Fläche, in dem ins Große ge-

steigerten Raumgefübl: die Menschen verlieren sich fast

schon in der Weite und Tiefe der Räume. Jn dem Aus-

schalten alles Kleinlichen: die große Form, die selbst-

bewußte Geste hat Raum zur vollen Entfaltung.

Der Kanonikus Gerhard Berendonk hat die Bild-

werke 1528 gestiftet. Auf dem letzten Bilde, dem

Ölberg, befindet sich die Jahreszahl 1536. Es ist die

Aeit, in der die Renaissance sich nicht mehr zurück-

dämmen läßt.

Den überzeugenden Beweis von der Übernahme der

Gesetze des Aufbaues und der Gliederung, wie sie der

Renaissance eignen, gibt die Auferstehung (Abb. 5). Mit

starker Eindringlichkeit der Wirkung ist Christus in die

Mittelachse gerückt, in der betonten Senkrechten sowohl

die Höhenausdehnung deS Bildwcrkes wie auch die

Seiten- und Tiefenausdehnung bedingungslos beherr-

schend. Von ihm auS vollzieht sich die Ausstrahlung der

gliedernden und aufbauenden Richtungsachsen. Jn

seineni Rücken die ähnlichen in Massen- und Bewegungs-

ausdruck durchaus gleichen Gestalten der Wachter. Die

seitlich des Sarkopbages schlafenden Wächter in der be-

ruhigten und einfachen Übersichtlichkeit wie feste Blöcke,

die dem Ganzen Halt und Ausammenschluß geben. llnd

endlich die liegende Gestalt vor dem

Sarkophag, deren Kopf, Helm, Hand

und Unterarm der kleinen Gestalt des

knienden Stifters entspricht. Gedachte

Linien vom Haupte Christi zu den niit

den untcreu Ecken des Sarkophages

abschließenden äußersten Punkten des

Helmes und des Gewandes des Stif-

ters ergeben in der Breite des Sarko-

phages ein gleichschenkeliges Dreieck.

Wieviel Einzelheiten trotz allem noch

an die Spätgotik erinnern, braucht kaum

gesagt zu werden: Gliederung und

Schmuck des Sarkophages, das gotische

Gewölbe, das unklare Raumgefühl, das

es zuläßt, die vollrund gemeißelten Ge-

stalten einfach in den wirklichen Raum

zu stellen, das flatternde, malerisch-

bcwegtc Faltengeschiebe des Mantels

des Heilandes. Jn anderen Äußerlich-

keiteu herrscht allein die Renaissance.

Die Kleidung der Wachter, Rüstungen,

Schilder und Waffen haben den Wechsel

der Mode von der Gotik zur Renaissance

mitgemacht. Die Schuhe sind breit, die

Gestalten in ihrer körperlichenGedrungen-

heit wuchtig.

Jn diesen Bildwerken des Beren-

donkschen Kreuzweges lebt die Auffassung

des neuen Stils mehr in dieser Uber-

nahme der Darstellungsmittel und der

eigentlichen Gestaltungsgesetze der Re-

naissance als in der gleichgültigen Verwendung aller

möglichen Schmuckformcn. Das ist sowohl für den Stil

dcr Spätgotik wie auch für den der deutschen Renaissance

nicht ohne Bedeutung, da hier in der niederrheinischen

Bildnerei sinnfällig festgestellt werden kann, daß der durch

Jtalien beeinflußten Renaissanceströmung in der deutschen

Kunst ein aus deutscher Auffassung herausgewachsener

Stil vorherging, der allerdings im Äugenblick der Über-

nahme der eigentlicheu Renaissanceschmuckformen in der

Tat durch die Wucht der fremden Rundformen erdrückt

zu werden schien. Ein Blick auf die belgisch-niederlän-

dische Kunst genügt, um die völlige innere Freiheit und

den folgerichtigen Entwicklungsgang der niederdeutschen

Bildnerei bis zum Beginn des dritten Jahrzehntes des

16. Jahrhunderts in seiner ganzen Starke zu erfassen.

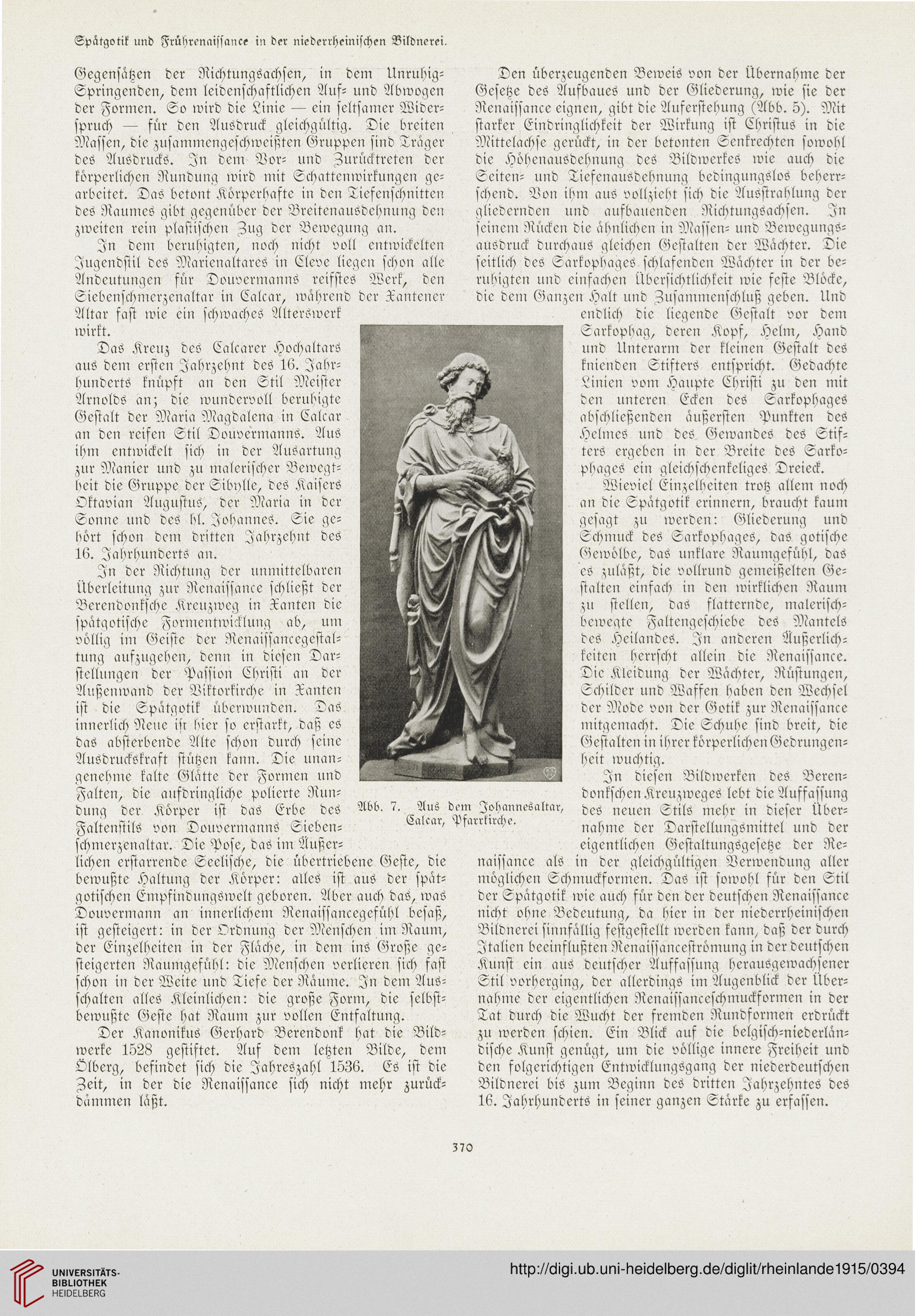

Abb. 7. Aus dem Johannesaltar,

Calcar, Pfarrkirche.

Gegensätzen der Richtungsachsen, in dem Unruhig-

Springenden, dem leidenschaftlichen Auf- und Abwogen

der Formen. So wird die Linie — ein seltsamer Wider-

spruch — für den Ausdruck gleichgültig. Die breiten

Massen, die zusammengeschweißten Gruppen sind Trager

des Ausdrucks. Jn dem Vor- und Aurücktreten der

körperlichen Rundrmg wird mit Schattenwirkungen ge-

arbeitet. Das betont Körperhafte in den Ticfenschnitten

des Raumcs gibt gegenüber der Breitenausdehnung den

zweiten rein plastischen Aug der Bewegung an.

Jn dem bcruhigten, noch nicht voll entuückelten

Jugendfiil des Marienaltares in Cleve liegen schon alle

Andecttungen für Douvermanns reisstes Werk, den

Siebenschmerzenaltar in Calcar, wahrend der Rantcncr

Altar fast wie cin schwaches Alterswcrk

wirkt.

Das Kreuz des Calcarer Hochaltars

aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jabr-

htluderts knüpft an den Stil Meister

Arnolds an; die wundervoll berulügte

Gestalt der Maria Magdalena in Calcar

an den reifen Stil Douvermanns. Aus

ihm entwickelt sich in der Ausartung

zur Manier und zu malerischer Bewegt-

heit die Gruppe der Sibvllc, des Kaiscrs

Oktavian Augustus, der Maria in dcr

Sonne und des bl. Johannes. Sie ge-

bört schon dem drittcn Jahrzehnt des

16. Jahrhunderts an.

Jn der Nichtung der unmittelbaren

llberleitung zur Renaissance schließt der

Berendonksche Kreuzweg in Ranten die

spatgotische Fornientwicklung ab, um

völlig im Geiste der Renaissancegestal-

tung aufzugehen, dcnn in dicsen Dar-

stellungen der Passion Christi an der

Außemvand der Viktorkirche in Ranten

ist die Spätgotik überuumden. Das

innerlich Neue ist bier so erstarkt, daß es

das absterbende Alte schon durch seine

Ausdruckskraft stützen kann. Die unan-

genehnie kalte Glatte der Formen und

Falten, die aufdringliche polierte Run-

dung der Körper ist das Erbe des

Faltenstils von Douvermanns Sieben-

schmerzenaltar. Die Pose, das im Äußer-

lichen erstarrende Seelische, die übertriebene Geste, die

bewußte Haltung der Körper: alles ist aus der spat-

gotischen Empfindungswelt geboren. Aber auch das, waS

Douvermann an innerlichem Renaissancegefühl besaß,

ist gesteigert: in der Ordnung der Menschcn im Raum,

der Einzelheiten in der Fläche, in dem ins Große ge-

steigerten Raumgefübl: die Menschen verlieren sich fast

schon in der Weite und Tiefe der Räume. Jn dem Aus-

schalten alles Kleinlichen: die große Form, die selbst-

bewußte Geste hat Raum zur vollen Entfaltung.

Der Kanonikus Gerhard Berendonk hat die Bild-

werke 1528 gestiftet. Auf dem letzten Bilde, dem

Ölberg, befindet sich die Jahreszahl 1536. Es ist die

Aeit, in der die Renaissance sich nicht mehr zurück-

dämmen läßt.

Den überzeugenden Beweis von der Übernahme der

Gesetze des Aufbaues und der Gliederung, wie sie der

Renaissance eignen, gibt die Auferstehung (Abb. 5). Mit

starker Eindringlichkeit der Wirkung ist Christus in die

Mittelachse gerückt, in der betonten Senkrechten sowohl

die Höhenausdehnung deS Bildwcrkes wie auch die

Seiten- und Tiefenausdehnung bedingungslos beherr-

schend. Von ihm auS vollzieht sich die Ausstrahlung der

gliedernden und aufbauenden Richtungsachsen. Jn

seineni Rücken die ähnlichen in Massen- und Bewegungs-

ausdruck durchaus gleichen Gestalten der Wachter. Die

seitlich des Sarkopbages schlafenden Wächter in der be-

ruhigten und einfachen Übersichtlichkeit wie feste Blöcke,

die dem Ganzen Halt und Ausammenschluß geben. llnd

endlich die liegende Gestalt vor dem

Sarkophag, deren Kopf, Helm, Hand

und Unterarm der kleinen Gestalt des

knienden Stifters entspricht. Gedachte

Linien vom Haupte Christi zu den niit

den untcreu Ecken des Sarkophages

abschließenden äußersten Punkten des

Helmes und des Gewandes des Stif-

ters ergeben in der Breite des Sarko-

phages ein gleichschenkeliges Dreieck.

Wieviel Einzelheiten trotz allem noch

an die Spätgotik erinnern, braucht kaum

gesagt zu werden: Gliederung und

Schmuck des Sarkophages, das gotische

Gewölbe, das unklare Raumgefühl, das

es zuläßt, die vollrund gemeißelten Ge-

stalten einfach in den wirklichen Raum

zu stellen, das flatternde, malerisch-

bcwegtc Faltengeschiebe des Mantels

des Heilandes. Jn anderen Äußerlich-

keiteu herrscht allein die Renaissance.

Die Kleidung der Wachter, Rüstungen,

Schilder und Waffen haben den Wechsel

der Mode von der Gotik zur Renaissance

mitgemacht. Die Schuhe sind breit, die

Gestalten in ihrer körperlichenGedrungen-

heit wuchtig.

Jn diesen Bildwerken des Beren-

donkschen Kreuzweges lebt die Auffassung

des neuen Stils mehr in dieser Uber-

nahme der Darstellungsmittel und der

eigentlichen Gestaltungsgesetze der Re-

naissance als in der gleichgültigen Verwendung aller

möglichen Schmuckformcn. Das ist sowohl für den Stil

dcr Spätgotik wie auch für den der deutschen Renaissance

nicht ohne Bedeutung, da hier in der niederrheinischen

Bildnerei sinnfällig festgestellt werden kann, daß der durch

Jtalien beeinflußten Renaissanceströmung in der deutschen

Kunst ein aus deutscher Auffassung herausgewachsener

Stil vorherging, der allerdings im Äugenblick der Über-

nahme der eigentlicheu Renaissanceschmuckformen in der

Tat durch die Wucht der fremden Rundformen erdrückt

zu werden schien. Ein Blick auf die belgisch-niederlän-

dische Kunst genügt, um die völlige innere Freiheit und

den folgerichtigen Entwicklungsgang der niederdeutschen

Bildnerei bis zum Beginn des dritten Jahrzehntes des

16. Jahrhunderts in seiner ganzen Starke zu erfassen.

Abb. 7. Aus dem Johannesaltar,

Calcar, Pfarrkirche.