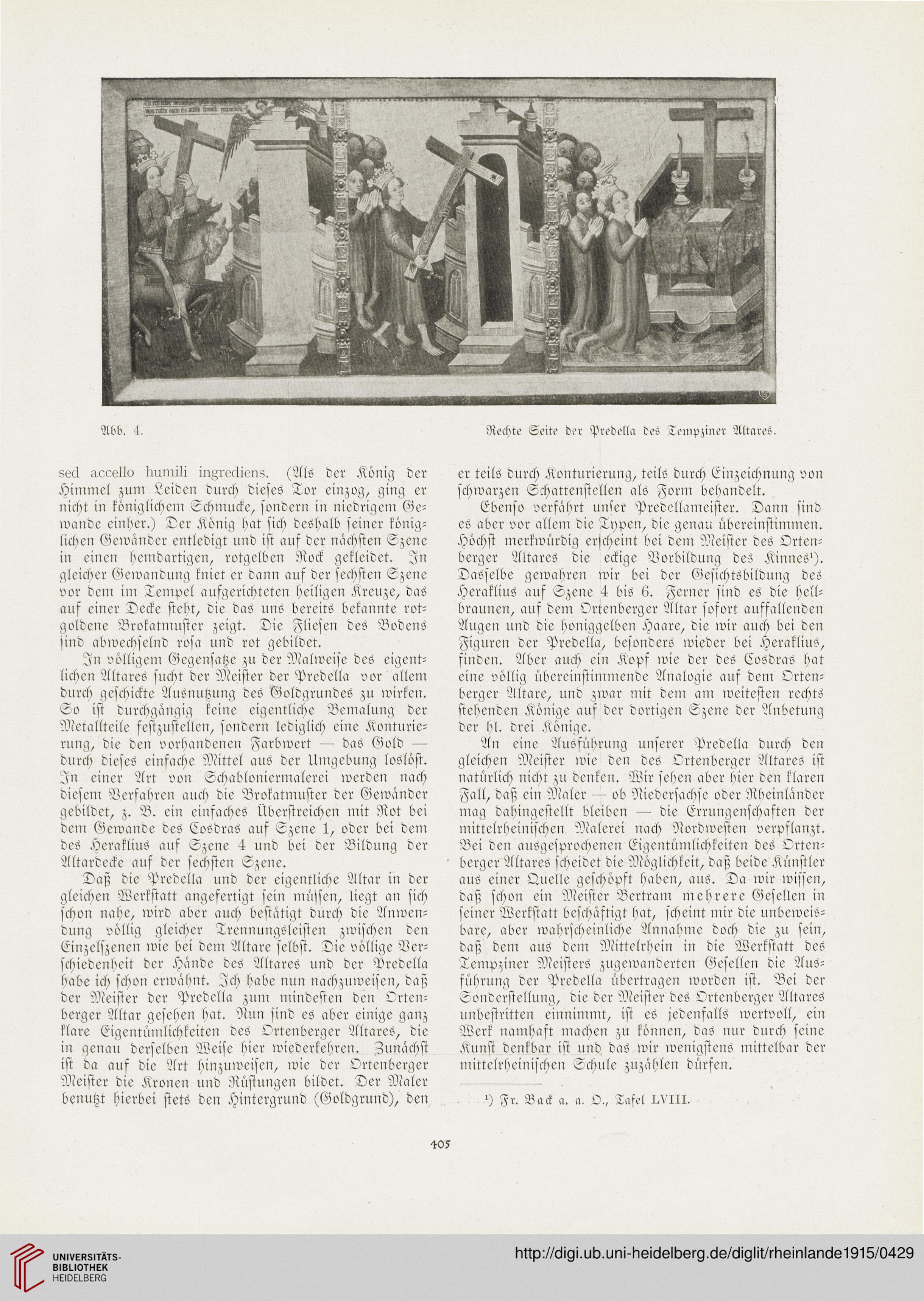

Abb. 4.

8sä g.ccs11o luurlili inArsc1ieli3. (Als der König der

Himmel zum Leiden durch dieses Tor einzog, ging er

nicht in königlichem Schmucke, sondern in niedrigem Ge-

wande cinher.) Der König hat sich deshalb seiner könig-

lichen Gewander entledigt und ist auf der nachsten Szene

in einen hemdartigen, rotgelben Rock gekleidet. Jn

gleicher Gewandung kniet er dann auf der sechsten Szene

vor dem im Tempel aufgerichteten heiligen Kreuze, das

auf einer Decke steht, die das uns bereits bekannte rot-

goldene Brokatmuster zeigt. Die Fliesen des Bodens

sind abwechselnd rosa und rot gebildet.

Jn völligem Gegensatze zu der Malweise des eigent-

lichen Altares sucht der Meister der Predella vor allem

durch geschickte Ausnutzung des Goldgrilndes zu wirken.

So ist durchgangig keine eigentliche Bemalung der

Metallteile festzustellen, sondern lediglich eine Konturie-

rung, die den vorhandenen Farbwcrt — das Gold —

durch dieses einfache Mittel aus der Umgebung loslöst.

Jn einer Art von Schabloniermalerei werden nach

diesem Verfahren auch die Brokatmuster der Gewänder

gebildet, z. B. ein einfaches Uberstreichen mit Rot bei

dem Gewande des Cosdras auf Szene 1, oder bei dem

des Heraklius auf Szene 4 und bei der Bildung der

Altardecke auf der sechsten Szene.

Daß die Predella und der eigentliche Altar in der

gleichen Werkstatt angefertigt sein müssen, liegt an sich

schon nahe, wird aber auch bestätigt durch die Anwen-

dung völlig gleicher Trennungsleisten zwischen den

Einzelszenen wie bei dem Altare selbst. Die völlige Ver-

schiedenheit der Hande des Altares und der Predella

habe ich schon erwähnt. Jch habe nun nachzuweisen, daß

der Meister der Predella zuni mindesten den Orten-

berger Altar gesehen hat. Nun sind es aber einige ganz

klare Eigentümlichkciten des Ortenberger Altares, die

in genau derselben Weise hier wiederkehren. Aunachst

ist da auf die Art hinzuweisen, wie der Ortenberger

Meister die Kronen und Rüstungen bildet. Der Maler

benutzt hierbei stets den Hintergrund (Goldgrund), den

Rechte Seite der Predella des Tempziner Altares.

er teils durch Konturierung, teils durch Einzeichnung von

schwarzen Schattenstellen als Form behandelt.

Ebenso verfährt unser Predellameister. Dann sind

es aber vor allem die Typen, die genau übereinstimmen.

Höchst merkwürdig erscheint bei dem Meister des Orten-

berger Altares die eckige Vorbildung des KinnesH.

Dasselbe gewahren wir bei der Gesichtsbildung des

Heraklius auf Szene 4 bis 6. Ferner sind es die hell-

braunen, auf dem Ortenberger Altar sofort auffallenden

Augen und die honiggelben Haare, die wir auch bei den

Figuren der Predella, besonders wieder bei Heraklius,

finden. Aber auch ein Kopf wie der des Cosdras hat

eine völlig übereinstimmende Analogie auf dem Orten-

berger Altare, und zwar mit dem am weitesten rechts

stehenden Könige auf der dortigen Szene der Anbetung

der hl. drei Könige.

An eine Ausführung unserer Predella durch den

gleichen Meister wie den des Ortenberger Altares ist

natürlich nicht zu denken. Wir sehen aber hier den klaren

Fall, daß ein Maler — ob Niedersachse oder Rheinländer

mag dahingestellt bleiben — die Errungenschaften der

mittelrheinischen Malerei nach Nordwesten verpflanzt.

Bei den ausgesprochenen Eigentümlichkeiten des Orten-

berger Altares scheidet die Möglichkeit, daß beide Künstler

aus einer Ouelle geschöpft haben, aus. Da wir wissen,

daß schon ein Meister Bertram mehrere Gesellen in

seiner Werkstatt beschäftigt hat, scheint mir die unbeweis-

bare, aber wahrscheinliche Annahme doch die zu sein,

daß dem aus dem Mittelrhein in die Werkstatt des

Tempziner Meisters zugewanderten Gesellen die Aus-

führung der Predella übertragen worden ist. Bei der

Sonderstellung, die der Meister des Ortenberger Altares

unbestritten einnimmt, ist es jedenfalls wertvoll, ein

Werk namhaft machen zu können, das nur durch seine

Kunst denkbar ist und. das wir wenigstens mittelbar der

mittelrheinischen Schule zuzahlen dürfen.

405

H Fr. Back a. a. O., Tafel TVIII.

8sä g.ccs11o luurlili inArsc1ieli3. (Als der König der

Himmel zum Leiden durch dieses Tor einzog, ging er

nicht in königlichem Schmucke, sondern in niedrigem Ge-

wande cinher.) Der König hat sich deshalb seiner könig-

lichen Gewander entledigt und ist auf der nachsten Szene

in einen hemdartigen, rotgelben Rock gekleidet. Jn

gleicher Gewandung kniet er dann auf der sechsten Szene

vor dem im Tempel aufgerichteten heiligen Kreuze, das

auf einer Decke steht, die das uns bereits bekannte rot-

goldene Brokatmuster zeigt. Die Fliesen des Bodens

sind abwechselnd rosa und rot gebildet.

Jn völligem Gegensatze zu der Malweise des eigent-

lichen Altares sucht der Meister der Predella vor allem

durch geschickte Ausnutzung des Goldgrilndes zu wirken.

So ist durchgangig keine eigentliche Bemalung der

Metallteile festzustellen, sondern lediglich eine Konturie-

rung, die den vorhandenen Farbwcrt — das Gold —

durch dieses einfache Mittel aus der Umgebung loslöst.

Jn einer Art von Schabloniermalerei werden nach

diesem Verfahren auch die Brokatmuster der Gewänder

gebildet, z. B. ein einfaches Uberstreichen mit Rot bei

dem Gewande des Cosdras auf Szene 1, oder bei dem

des Heraklius auf Szene 4 und bei der Bildung der

Altardecke auf der sechsten Szene.

Daß die Predella und der eigentliche Altar in der

gleichen Werkstatt angefertigt sein müssen, liegt an sich

schon nahe, wird aber auch bestätigt durch die Anwen-

dung völlig gleicher Trennungsleisten zwischen den

Einzelszenen wie bei dem Altare selbst. Die völlige Ver-

schiedenheit der Hande des Altares und der Predella

habe ich schon erwähnt. Jch habe nun nachzuweisen, daß

der Meister der Predella zuni mindesten den Orten-

berger Altar gesehen hat. Nun sind es aber einige ganz

klare Eigentümlichkciten des Ortenberger Altares, die

in genau derselben Weise hier wiederkehren. Aunachst

ist da auf die Art hinzuweisen, wie der Ortenberger

Meister die Kronen und Rüstungen bildet. Der Maler

benutzt hierbei stets den Hintergrund (Goldgrund), den

Rechte Seite der Predella des Tempziner Altares.

er teils durch Konturierung, teils durch Einzeichnung von

schwarzen Schattenstellen als Form behandelt.

Ebenso verfährt unser Predellameister. Dann sind

es aber vor allem die Typen, die genau übereinstimmen.

Höchst merkwürdig erscheint bei dem Meister des Orten-

berger Altares die eckige Vorbildung des KinnesH.

Dasselbe gewahren wir bei der Gesichtsbildung des

Heraklius auf Szene 4 bis 6. Ferner sind es die hell-

braunen, auf dem Ortenberger Altar sofort auffallenden

Augen und die honiggelben Haare, die wir auch bei den

Figuren der Predella, besonders wieder bei Heraklius,

finden. Aber auch ein Kopf wie der des Cosdras hat

eine völlig übereinstimmende Analogie auf dem Orten-

berger Altare, und zwar mit dem am weitesten rechts

stehenden Könige auf der dortigen Szene der Anbetung

der hl. drei Könige.

An eine Ausführung unserer Predella durch den

gleichen Meister wie den des Ortenberger Altares ist

natürlich nicht zu denken. Wir sehen aber hier den klaren

Fall, daß ein Maler — ob Niedersachse oder Rheinländer

mag dahingestellt bleiben — die Errungenschaften der

mittelrheinischen Malerei nach Nordwesten verpflanzt.

Bei den ausgesprochenen Eigentümlichkeiten des Orten-

berger Altares scheidet die Möglichkeit, daß beide Künstler

aus einer Ouelle geschöpft haben, aus. Da wir wissen,

daß schon ein Meister Bertram mehrere Gesellen in

seiner Werkstatt beschäftigt hat, scheint mir die unbeweis-

bare, aber wahrscheinliche Annahme doch die zu sein,

daß dem aus dem Mittelrhein in die Werkstatt des

Tempziner Meisters zugewanderten Gesellen die Aus-

führung der Predella übertragen worden ist. Bei der

Sonderstellung, die der Meister des Ortenberger Altares

unbestritten einnimmt, ist es jedenfalls wertvoll, ein

Werk namhaft machen zu können, das nur durch seine

Kunst denkbar ist und. das wir wenigstens mittelbar der

mittelrheinischen Schule zuzahlen dürfen.

405

H Fr. Back a. a. O., Tafel TVIII.