Mittelrheinische Aunst in Nordwestdeutschland.

BackH hat als Entstehungsort des Ortenberger

Altareü Mainz nachgewiesen. Bei der Thorner Madonna

hat man direkt auf Mainzer Erportarbeit schließen zu

dürfen geglaubt. So groß der Werkstattbetrieb in Mainz

um 1410 auch gewesen sein mag und so stark die dort ge-

schaffenen Kunstwerke auch begehrt worden sein mögen,

dennoch widerspricht jede Gepflogenheit der mittelalter-

lichen Kunstübung derAnnahme, daß manKunstwerke ein-

fach „bezogen" hat. Jn unserem Falle kann überdies gar

kein Aweifel obwalten, daß die mittelrheinisch beeinflußte

Predella an Ort und Stelle geschaffen worden ist. Auch aus

diesem Grunde, d. h. für unsere Vorstellung vom Wesen

der Akkulturation überhaupt, ist das Ergebnis der Betrach-

tung der Predella des Tempziner Altares aufschließendch.

III.

Paulch hat die Madonnen zusammengestellt, die er

als dllrch mittelrheinische Plastiken beeinflußte Arbeiten

erklart. Darunter befindet sich

auch die sitzende Madonna aus

dem Schweriner Dome. Wie

stark dieser mittelrheinische Ein-

schlag aber gewesen sein muß,

geht aus der Tatsache hervor,

daß setbst provinzielle, ja fast

bäuerliche Künstler von ihm be-

rührt worden sind. Das beweist

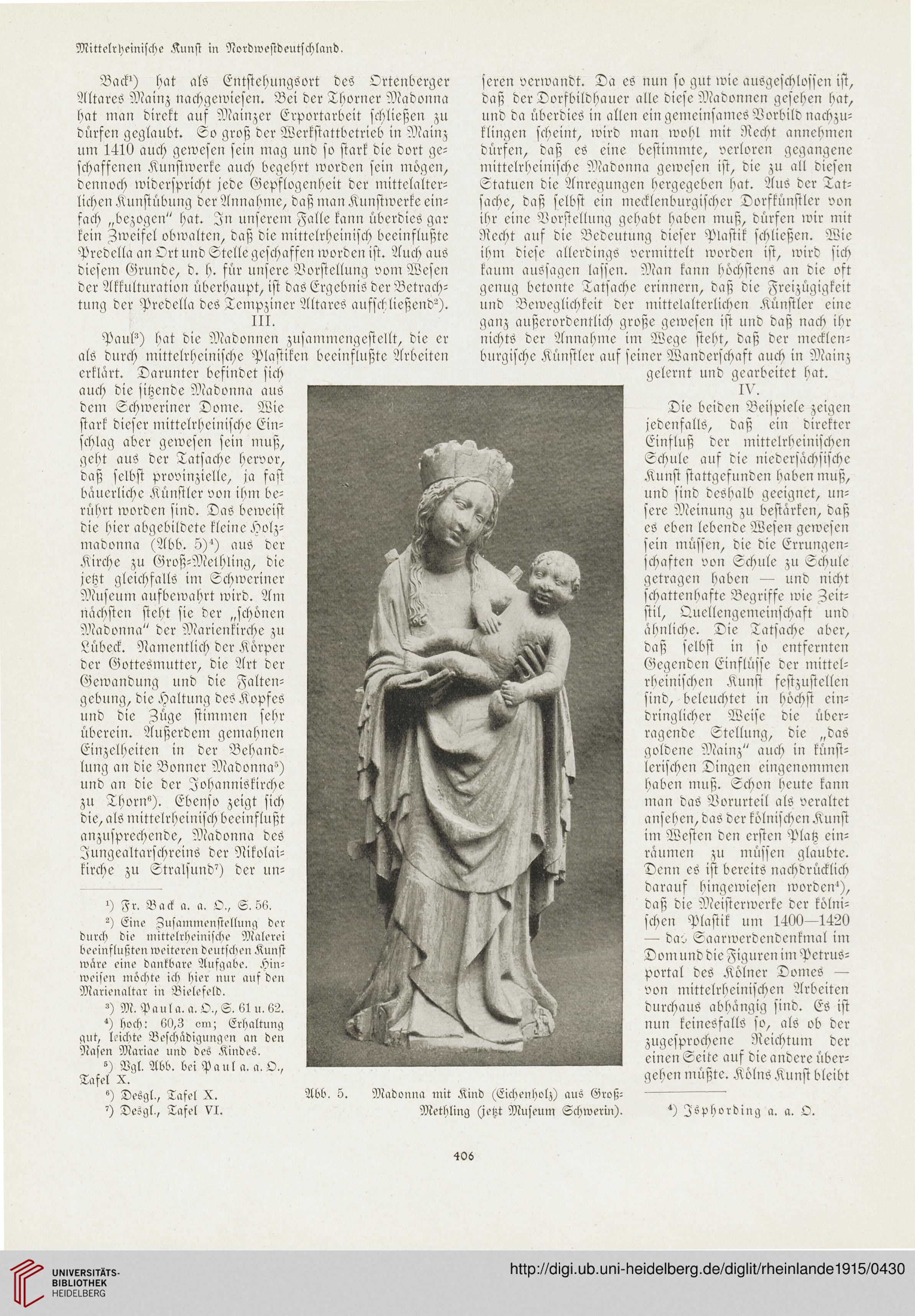

die hier abgebildete kleine Holz-

madonna (Abb. 5)^) aus der

Kirche zu Groß-Methling, die

jetzt gleichfalls inl Schweriner

Museum aufbewahrt wird. Am

nachsten steht sie der „schönen

Madonna" der Marienkirche zu

Lübeck. Namentlich der Körper

der Gottesmutter, die Art der

Gewandung und die Falten-

gebung, die Haltung deS Kopfes

und die Aüge stimmen sehr

überein. Außerdem gemahnen

Einzelheiten in der Behand-

lung an die Bonner MadonnaH

und an die der Johanniskirche

zu ThornH. Ebenso zeigt sich

die, als mittelrheinisch beeinflußt

anzusprechende, Madonna des

Jungealtarschreins der Nikolai-

kirche zu StralsundH der un-

i) Fr. Back a. a. O„ S. 56.

^) Eine Zusammenstellung der

durch die mittelrheinische Malerei

beeinflußten weiteren deutschen Kunst

wäre eine dankbare Aufgabe. Hin-

weisen möchte icb hier nur auf den

Marienaltar in Bielefeld.

-) M.Paula.a.O.,S. 61u.62.

H hoch: 60,3 vm; Erhaltung

gut, leichte Beschädigungsn an den

Nasen Mariae und des Kindes.

H Bgl. Abb. bei Paula. a. O.,

Tafel X.

°) Desgl., Tafel X.

0 Desgl., Tafel VI.

seren verwandt. Da es nun so gut wie ausgeschlossen ist,

daß der Dorfbildhauer alle diese Madonnen gesehen hat,

und da überdies in allen ein gemeinsames Vorbild nachzu-

klingen scheint, wird man wohl mit Recht annehmen

dürfen, daß es eine bestimmte, verloren gegangene

mittelrheinische Madonna gewesen ist, die zu all diesen

Statuen die Anregungen hergegeben hat. Aus der Tat-

sache, daß selbst ein mecklenburgischer Dorfkünstler von

ibr eine Vorstcllung gehabt haben muß, dürfen wir mit

Necht auf die Bedeutung dieser Plastik schließen. Wie

ihm diese allerdings vermittelt worden ist, wird sich

kacmt aussagen lassen. Man kann höchstens an die oft

genug betonte Tatsache erinnern, daß die Freizügigkeit

und Beweglichkeit der mittelalterlichen Künstler eine

ganz außerordentlich große gewesen ist und daß nach ihr

nichts der Annahme ini Wege steht, daß der mecklen-

burgische Künstler auf seiner Wanderschaft auch in Mainz

gelernt und gearbeitet hat.

IV.

Die beiden Beispiele zeigen

jedenfalls, daß ein direkter

Einfluß der mittelrheinischen

Schule auf die niedersachsische

Kunft stattgefunden haben muß,

und sind deshalb geeignet, un-

sere Meinung zu bestärken, daß

es eben lebende Wesen gewesen

sein niüssen, die die Errungen-

schaften von Schule zu Schule

getragen haben — und nicht

schattenhafte Begriffe wie Aeit-

stil, O.uellengemeinschaft und

ahnliche. Die Tatsache aber,

daß selbst in so entfernten

Gegenden Einflüfse der mittel-

rheinischen Kunst festzustellen

sind, beleuchtet in höchst cin-

dringlicher Weise die über-

ragende Stellung, die „das

goldene Mainz" auch in künst-

lerischen Dingen eingenonimen

haben muß. Schon heute kann

man das Vorurteil als veraltet

ansehen, das der kölnischen Kunst

im Westen den ersten Platz ein-

räumen zu müssen glaubte.

Denn es ist bereits nachdrücklich

darauf hingewiesen wordenH,

5. Madonna mit Kind (Eichenholz) aus Groß-

Methling (jeßt Museum Schwerin).

daß die Meisterwerke der kölni-

schen Plastik um 1400—1420

— dao Saarwerdendenkmal im

Dom und die Figuren im Petrus-

portal des Kölner Domes -

von mittelrheinischen Arbeiten

durchaus abhangig sind. Es ist

nun keinesfalls so, als ob der

zugesprochene Reichtum der

einen Seite auf die andere über-

gehen niüßte. Kölns Kunst bleibt

^) Isvbordina a. a. O.

40-

BackH hat als Entstehungsort des Ortenberger

Altareü Mainz nachgewiesen. Bei der Thorner Madonna

hat man direkt auf Mainzer Erportarbeit schließen zu

dürfen geglaubt. So groß der Werkstattbetrieb in Mainz

um 1410 auch gewesen sein mag und so stark die dort ge-

schaffenen Kunstwerke auch begehrt worden sein mögen,

dennoch widerspricht jede Gepflogenheit der mittelalter-

lichen Kunstübung derAnnahme, daß manKunstwerke ein-

fach „bezogen" hat. Jn unserem Falle kann überdies gar

kein Aweifel obwalten, daß die mittelrheinisch beeinflußte

Predella an Ort und Stelle geschaffen worden ist. Auch aus

diesem Grunde, d. h. für unsere Vorstellung vom Wesen

der Akkulturation überhaupt, ist das Ergebnis der Betrach-

tung der Predella des Tempziner Altares aufschließendch.

III.

Paulch hat die Madonnen zusammengestellt, die er

als dllrch mittelrheinische Plastiken beeinflußte Arbeiten

erklart. Darunter befindet sich

auch die sitzende Madonna aus

dem Schweriner Dome. Wie

stark dieser mittelrheinische Ein-

schlag aber gewesen sein muß,

geht aus der Tatsache hervor,

daß setbst provinzielle, ja fast

bäuerliche Künstler von ihm be-

rührt worden sind. Das beweist

die hier abgebildete kleine Holz-

madonna (Abb. 5)^) aus der

Kirche zu Groß-Methling, die

jetzt gleichfalls inl Schweriner

Museum aufbewahrt wird. Am

nachsten steht sie der „schönen

Madonna" der Marienkirche zu

Lübeck. Namentlich der Körper

der Gottesmutter, die Art der

Gewandung und die Falten-

gebung, die Haltung deS Kopfes

und die Aüge stimmen sehr

überein. Außerdem gemahnen

Einzelheiten in der Behand-

lung an die Bonner MadonnaH

und an die der Johanniskirche

zu ThornH. Ebenso zeigt sich

die, als mittelrheinisch beeinflußt

anzusprechende, Madonna des

Jungealtarschreins der Nikolai-

kirche zu StralsundH der un-

i) Fr. Back a. a. O„ S. 56.

^) Eine Zusammenstellung der

durch die mittelrheinische Malerei

beeinflußten weiteren deutschen Kunst

wäre eine dankbare Aufgabe. Hin-

weisen möchte icb hier nur auf den

Marienaltar in Bielefeld.

-) M.Paula.a.O.,S. 61u.62.

H hoch: 60,3 vm; Erhaltung

gut, leichte Beschädigungsn an den

Nasen Mariae und des Kindes.

H Bgl. Abb. bei Paula. a. O.,

Tafel X.

°) Desgl., Tafel X.

0 Desgl., Tafel VI.

seren verwandt. Da es nun so gut wie ausgeschlossen ist,

daß der Dorfbildhauer alle diese Madonnen gesehen hat,

und da überdies in allen ein gemeinsames Vorbild nachzu-

klingen scheint, wird man wohl mit Recht annehmen

dürfen, daß es eine bestimmte, verloren gegangene

mittelrheinische Madonna gewesen ist, die zu all diesen

Statuen die Anregungen hergegeben hat. Aus der Tat-

sache, daß selbst ein mecklenburgischer Dorfkünstler von

ibr eine Vorstcllung gehabt haben muß, dürfen wir mit

Necht auf die Bedeutung dieser Plastik schließen. Wie

ihm diese allerdings vermittelt worden ist, wird sich

kacmt aussagen lassen. Man kann höchstens an die oft

genug betonte Tatsache erinnern, daß die Freizügigkeit

und Beweglichkeit der mittelalterlichen Künstler eine

ganz außerordentlich große gewesen ist und daß nach ihr

nichts der Annahme ini Wege steht, daß der mecklen-

burgische Künstler auf seiner Wanderschaft auch in Mainz

gelernt und gearbeitet hat.

IV.

Die beiden Beispiele zeigen

jedenfalls, daß ein direkter

Einfluß der mittelrheinischen

Schule auf die niedersachsische

Kunft stattgefunden haben muß,

und sind deshalb geeignet, un-

sere Meinung zu bestärken, daß

es eben lebende Wesen gewesen

sein niüssen, die die Errungen-

schaften von Schule zu Schule

getragen haben — und nicht

schattenhafte Begriffe wie Aeit-

stil, O.uellengemeinschaft und

ahnliche. Die Tatsache aber,

daß selbst in so entfernten

Gegenden Einflüfse der mittel-

rheinischen Kunst festzustellen

sind, beleuchtet in höchst cin-

dringlicher Weise die über-

ragende Stellung, die „das

goldene Mainz" auch in künst-

lerischen Dingen eingenonimen

haben muß. Schon heute kann

man das Vorurteil als veraltet

ansehen, das der kölnischen Kunst

im Westen den ersten Platz ein-

räumen zu müssen glaubte.

Denn es ist bereits nachdrücklich

darauf hingewiesen wordenH,

5. Madonna mit Kind (Eichenholz) aus Groß-

Methling (jeßt Museum Schwerin).

daß die Meisterwerke der kölni-

schen Plastik um 1400—1420

— dao Saarwerdendenkmal im

Dom und die Figuren im Petrus-

portal des Kölner Domes -

von mittelrheinischen Arbeiten

durchaus abhangig sind. Es ist

nun keinesfalls so, als ob der

zugesprochene Reichtum der

einen Seite auf die andere über-

gehen niüßte. Kölns Kunst bleibt

^) Isvbordina a. a. O.

40-