94

DIE GARTENKUNST.

X, 6

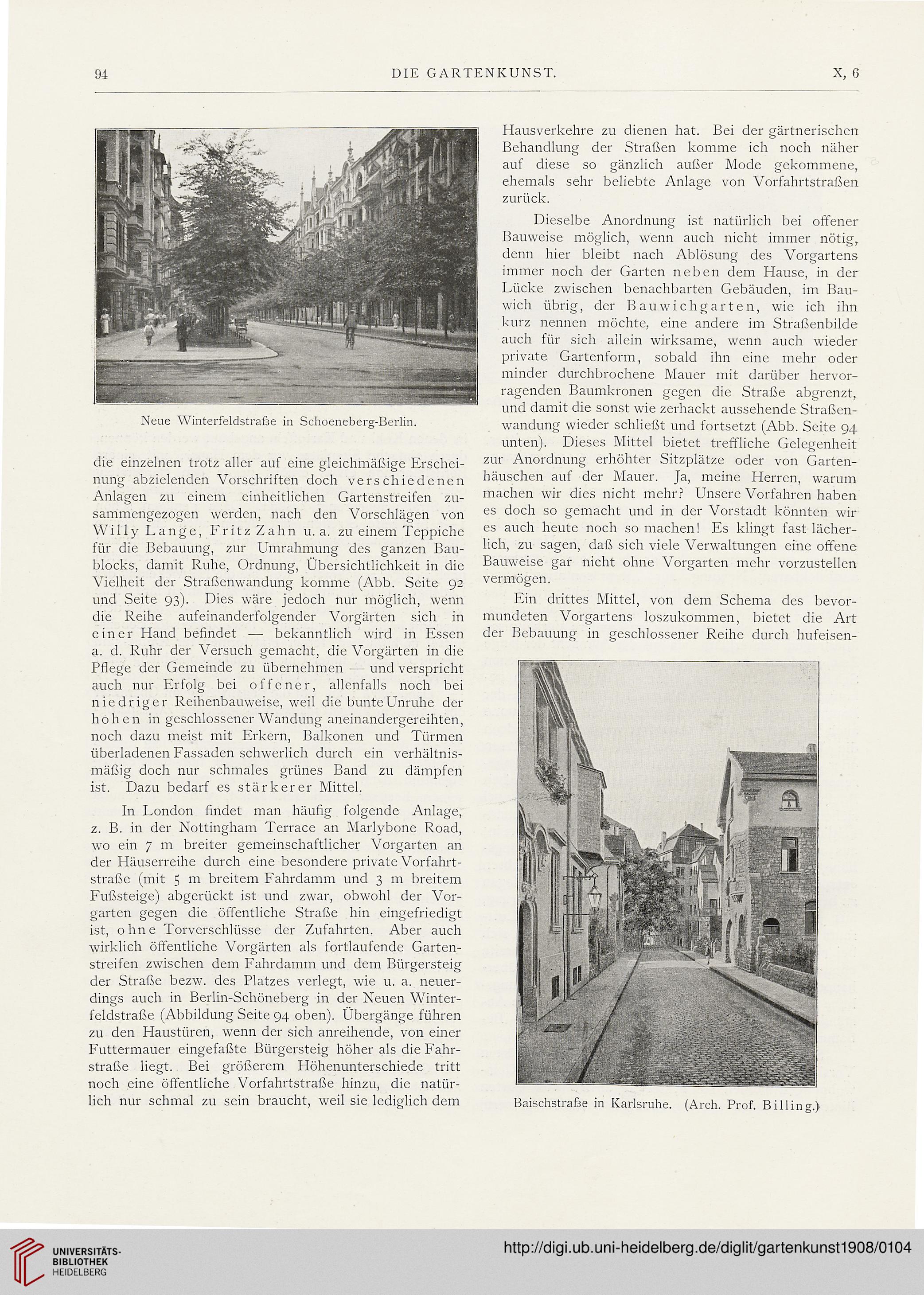

Neue Winterfeldstraße in Schoeneberg-Berlin.

die einzelnen trotz aller auf eine gleichmäßige Erschei-

nung abzielenden Vorschriften doch verschiedenen

Anlagen zu einem einheitlichen Gartenstreifen zu-

sammengezogen werden, nach den Vorschlägen von

Willy Lange, Fritz Zahn u. a. zu einem Teppiche

für die Bebauung, zur Umrahmung des ganzen Bau-

blocks, damit Ruhe, Ordnung, Übersichtlichkeit in die

Vielheit der Straßenwandung komme (Abb. Seite 92

und Seite 93). Dies wäre jedoch nur möglich, wenn

die Reihe aufeinanderfolgender Vorgärten sich in

einer Hand befindet — bekanntlich wird in Essen

a. d. Ruhr der Versuch gemacht, die Vorgärten in die

Pflege der Gemeinde zu übernehmen — und verspricht

auch nur Erfolg bei offener, allenfalls noch bei

niedriger Reihenbauweise, weil die bunte Unruhe der

hohen in geschlossener Wandung aneinandergereihten,

noch dazu meist mit Erkern, Baikonen und Türmen

überladenen Fassaden schwerlich durch ein verhältnis-

mäßig doch nur schmales grünes Band zu dämpfen

ist. Dazu bedarf es stärkerer Mittel.

In London findet man häufig folgende Anlage,

z. B. in der Nottingham Terrace an Marlybone Road,

wo ein 7 m breiter gemeinschaftlicher Vorgarten an

der Häuserreihe durch eine besondere private Vorfahrt-

straße (mit 5 m breitem Fahrdamm und 3 m breitem

Fußsteige) abgerückt ist und zwar, obwohl der Vor-

garten gegen die öffentliche Straße hin eingefriedigt

ist, ohne Torverschlüsse der Zufahrten. Aber auch

wirklich öffentliche Vorgärten als fortlaufende Garten-

streifen zwischen dem Fahrdamm und dem Bürgersteig

der Straße bezw. des Platzes verlegt, wie u. a. neuer-

dings auch in Berlin-Schöneberg in der Neuen Winter-

feldstraße (Abbildung Seite 94 oben). Übergänge führen

zu den Haustüren, wenn der sich anreihende, von einer

Futtermauer eingefaßte Bürgersteig höher als die Fahr-

straße liegt. Bei größerem Höhenunterschiede tritt

noch eine öffentliche Vorfahrtstraße hinzu, die natür-

lich nur schmal zu sein braucht, weil sie lediglich dem

Hausverkehre zu dienen hat. Bei der gärtnerischen

Behandlung der Straßen komme ich noch näher

auf diese so gänzlich außer Mode gekommene,

ehemals sehr beliebte Anlage von Vorfahrtstraßen

zurück.

Dieselbe Anordnung ist natürlich bei offener

Bauweise möglich, wenn auch nicht immer nötig,

denn hier bleibt nach Ablösung des Vorgartens

immer noch der Garten neben dem Hause, in der

Lücke zwischen benachbarten Gebäuden, im Bau-

wich übrig, der Bauwichgarten, wie ich ihn

kurz nennen möchte, eine andere im Straßenbilde

auch für sich allein wirksame, wenn auch wieder

private Gartenform, sobald ihn eine mehr oder

minder durchbrochene Mauer mit darüber hervor-

ragenden Baumkronen gegen die Straße abgrenzt,

und damit die sonst wie zerhackt aussehende Straßen-

wandung wieder schließt und fortsetzt (Abb. Seite 94

unten). Dieses Mittel bietet treffliche Gelegenheit

zur Anordnung erhöhter Sitzplätze oder von Garten-

häuschen auf der Mauer. Ja, meine Flerren, warum

machen wir dies nicht mehr? Unsere Vorfahren haben

es doch so gemacht und in der Vorstadt könnten wir

es auch heute noch so machen! Es klingt fast lächer-

lich, zu sagen, daß sich viele Verwaltungen eine offene

Bauweise gar nicht ohne Vorgarten mehr vorzustellen

vermögen.

Ein drittes Mittel, von dem Schema des bevor-

mundeten Vorgartens loszukommen, bietet die Art

der Bebauung in geschlossener Reihe durch hufeisen-

DIE GARTENKUNST.

X, 6

Neue Winterfeldstraße in Schoeneberg-Berlin.

die einzelnen trotz aller auf eine gleichmäßige Erschei-

nung abzielenden Vorschriften doch verschiedenen

Anlagen zu einem einheitlichen Gartenstreifen zu-

sammengezogen werden, nach den Vorschlägen von

Willy Lange, Fritz Zahn u. a. zu einem Teppiche

für die Bebauung, zur Umrahmung des ganzen Bau-

blocks, damit Ruhe, Ordnung, Übersichtlichkeit in die

Vielheit der Straßenwandung komme (Abb. Seite 92

und Seite 93). Dies wäre jedoch nur möglich, wenn

die Reihe aufeinanderfolgender Vorgärten sich in

einer Hand befindet — bekanntlich wird in Essen

a. d. Ruhr der Versuch gemacht, die Vorgärten in die

Pflege der Gemeinde zu übernehmen — und verspricht

auch nur Erfolg bei offener, allenfalls noch bei

niedriger Reihenbauweise, weil die bunte Unruhe der

hohen in geschlossener Wandung aneinandergereihten,

noch dazu meist mit Erkern, Baikonen und Türmen

überladenen Fassaden schwerlich durch ein verhältnis-

mäßig doch nur schmales grünes Band zu dämpfen

ist. Dazu bedarf es stärkerer Mittel.

In London findet man häufig folgende Anlage,

z. B. in der Nottingham Terrace an Marlybone Road,

wo ein 7 m breiter gemeinschaftlicher Vorgarten an

der Häuserreihe durch eine besondere private Vorfahrt-

straße (mit 5 m breitem Fahrdamm und 3 m breitem

Fußsteige) abgerückt ist und zwar, obwohl der Vor-

garten gegen die öffentliche Straße hin eingefriedigt

ist, ohne Torverschlüsse der Zufahrten. Aber auch

wirklich öffentliche Vorgärten als fortlaufende Garten-

streifen zwischen dem Fahrdamm und dem Bürgersteig

der Straße bezw. des Platzes verlegt, wie u. a. neuer-

dings auch in Berlin-Schöneberg in der Neuen Winter-

feldstraße (Abbildung Seite 94 oben). Übergänge führen

zu den Haustüren, wenn der sich anreihende, von einer

Futtermauer eingefaßte Bürgersteig höher als die Fahr-

straße liegt. Bei größerem Höhenunterschiede tritt

noch eine öffentliche Vorfahrtstraße hinzu, die natür-

lich nur schmal zu sein braucht, weil sie lediglich dem

Hausverkehre zu dienen hat. Bei der gärtnerischen

Behandlung der Straßen komme ich noch näher

auf diese so gänzlich außer Mode gekommene,

ehemals sehr beliebte Anlage von Vorfahrtstraßen

zurück.

Dieselbe Anordnung ist natürlich bei offener

Bauweise möglich, wenn auch nicht immer nötig,

denn hier bleibt nach Ablösung des Vorgartens

immer noch der Garten neben dem Hause, in der

Lücke zwischen benachbarten Gebäuden, im Bau-

wich übrig, der Bauwichgarten, wie ich ihn

kurz nennen möchte, eine andere im Straßenbilde

auch für sich allein wirksame, wenn auch wieder

private Gartenform, sobald ihn eine mehr oder

minder durchbrochene Mauer mit darüber hervor-

ragenden Baumkronen gegen die Straße abgrenzt,

und damit die sonst wie zerhackt aussehende Straßen-

wandung wieder schließt und fortsetzt (Abb. Seite 94

unten). Dieses Mittel bietet treffliche Gelegenheit

zur Anordnung erhöhter Sitzplätze oder von Garten-

häuschen auf der Mauer. Ja, meine Flerren, warum

machen wir dies nicht mehr? Unsere Vorfahren haben

es doch so gemacht und in der Vorstadt könnten wir

es auch heute noch so machen! Es klingt fast lächer-

lich, zu sagen, daß sich viele Verwaltungen eine offene

Bauweise gar nicht ohne Vorgarten mehr vorzustellen

vermögen.

Ein drittes Mittel, von dem Schema des bevor-

mundeten Vorgartens loszukommen, bietet die Art

der Bebauung in geschlossener Reihe durch hufeisen-