X, 6

DIE GARTENKUNST.

95

förmige Gestaltung des Hausgrundrisses — auch kein

neuer Gedanke, ein nur wieder ausgegrabener, den

Umständen nach umzumodelnder! Dann entstehen

allerdings erst recht voneinander getrennte Vorgärten,

die jedoch ein berechtigtes Sonderdasein führen, weil

sie von der Bebauung eingerahmt werden. Solche

gartenartig ausgebildeten Vorhöfe, oft als Terrassen

über die Straße erhoben und nur durch Ochsenaugen

oder ein Gitterpförtchen in der Gartenmauer gegen

die Straße hin geöffnet, sind noch in großer Zahl aus

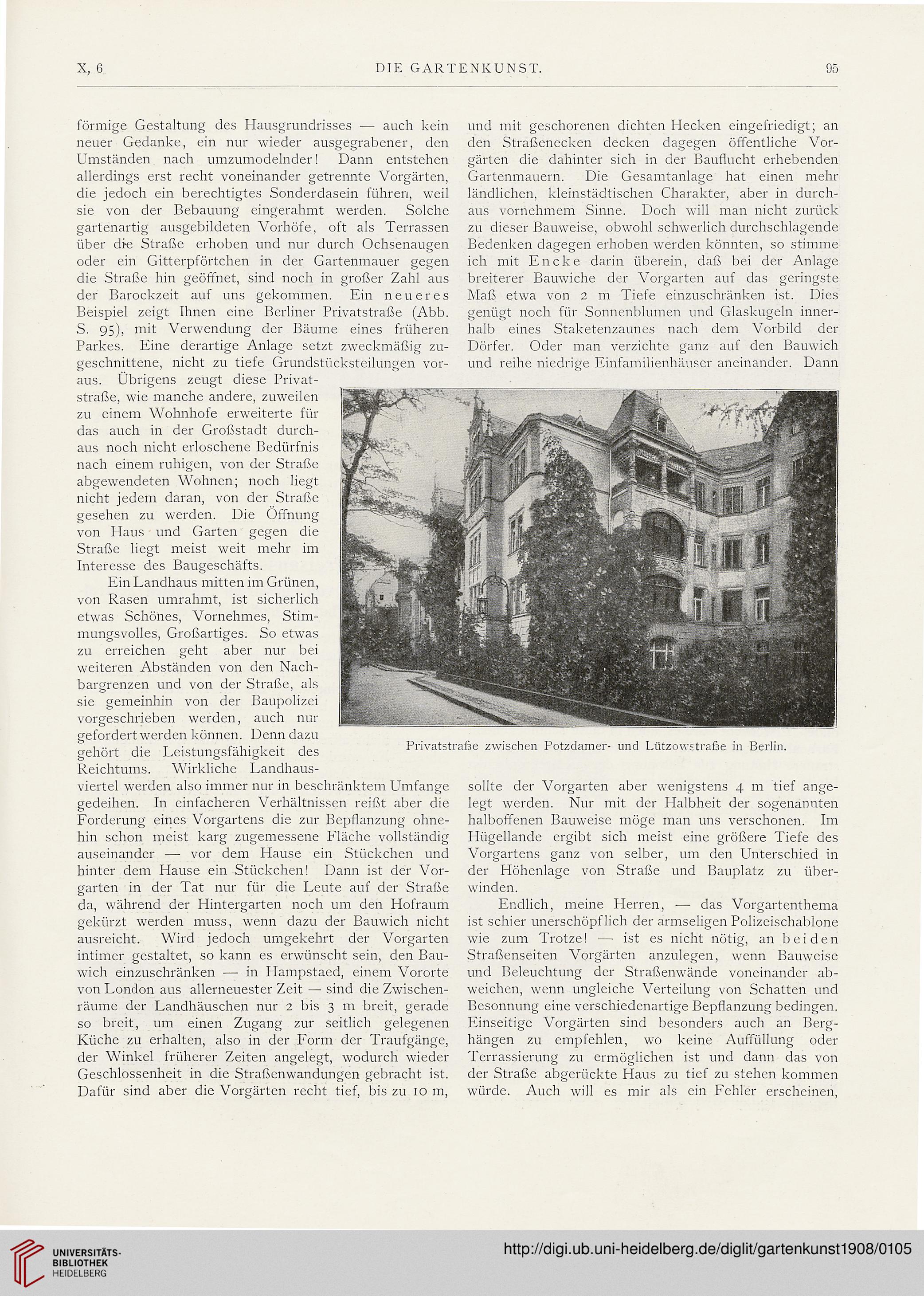

der Barockzeit auf uns gekommen. Ein neueres

Beispiel zeigt Ihnen eine Berliner Privatstraße (Abb.

S. 95), mit Verwendung der Bäume eines früheren

Parkes. Eine derartige Anlage setzt zweckmäßig zu-

geschnittene, nicht zu tiefe Grundstücksteilungen vor-

aus. Übrigens zeugt diese Privat-

straße, wie manche andere, zuweilen

zu einem Wohnhofe erweiterte für

das auch in der Großstadt durch-

aus noch nicht erloschene Bedürfnis

nach einem ruhigen, von der Straße

abgewendeten Wohnen; noch liegt

nicht jedem daran, von der Straße

gesehen zu werden. Die Öffnung

von Blaus und Garten gegen die

Straße liegt meist weit mehr im

Interesse des Baugeschäfts.

Ein Landhaus mitten im Grünen,

von Rasen umrahmt, ist sicherlich

etwas Schönes, Vornehmes, Stim-

mungsvolles, Großartiges. So etwas

zu erreichen geht aber nur bei

weiteren Abständen von den Nach-

bargrenzen und von der Straße, als

sie gemeinhin von der Baupolizei

vorgeschrieben werden, auch nur

gefordert werden können. Denn dazu

gehört die Leistungsfähigkeit des

Reichtums. Wirkliche Landhaus-

viertel werden also immer nur in beschränktem Umfange

gedeihen. In einfacheren Verhältnissen reißt aber die

Forderung eines Vorgartens die zur Bepflanzung ohne-

hin schon meist karg zugemessene Fläche vollständig

auseinander — vor dem Hause ein Stückchen und

hinter dem Hause ein Stückchen! Dann ist der Vor-

garten in der Tat nur für die Leute auf der Straße

da, während der Hintergarten noch um den Hofraum

gekürzt werden muss, wenn dazu der Bauwich nicht

ausreicht. Wird jedoch umgekehrt der Vorgarten

intimer gestaltet, so kann es erwünscht sein, den Bau-

wich einzuschränken — in Hampstaed, einem Vororte

von London aus allerneuester Zeit — sind die Zwischen-

räume der Landhäuschen nur 2 bis 3 m breit, gerade

so breit, um einen Zugang zur seitlich gelegenen

Küche zu erhalten, also in der Form der Traufgänge,

der Winkel früherer Zeiten angelegt, wodurch wieder

Geschlossenheit in die Straßenwandungen gebracht ist.

Dafür sind aber die Vorgärten recht tief, bis zu 10 m,

und mit geschorenen dichten Hecken eingefriedigt; an

den Straßenecken decken dagegen öffentliche Vor-

gärten die dahinter sich in der Bauflucht erhebenden

Gartenmauern. Die Gesamtanlage hat einen mehr

ländlichen, kleinstädtischen Charakter, aber in durch-

aus vornehmem Sinne. Doch will man nicht zurück

zu dieser Bauweise, obwohl schwerlich durchschlagende

Bedenken dagegen erhoben werden könnten, so stimme

ich mit Encke darin überein, daß bei der Anlage

breiterer Bauwiche der Vorgarten auf das geringste

Maß etwa von 2 m Tiefe einzuschränken ist. Dies

genügt noch für Sonnenblumen und Glaskugeln inner-

halb eines Staketenzaunes nach dem Vorbild der

Dörfer. Oder man verzichte ganz auf den Bauwich

und reihe niedrige Einfamilienhäuser aneinander. Dann

sollte der Vorgarten aber wenigstens 4 m tief ange-

legt werden. Nur mit der Halbheit der sogenannten

halboffenen Bauweise möge man uns verschonen. Im

Hügellande ergibt sich meist eine größere Tiefe des

Vorgartens ganz von selber, um den Unterschied in

der Höhenlage von Straße und Bauplatz zu über-

winden.

Endlich, meine Herren, — das Vorgartenthema

ist schier unerschöpflich der armseligen Polizeischablone

wie zum Trotze! —• ist es nicht nötig, an beiden

Straßenseiten Vorgärten anzulegen, wenn Bauweise

und Beleuchtung der Straßenwände voneinander ab-

weichen, wenn ungleiche Verteilung von Schatten und

Besonnung eine verschiedenartige Bepflanzung bedingen.

Einseitige Vorgärten sind besonders auch an Berg-

hängen zu empfehlen, wo keine Auffüllung oder

Terrassierung zu ermöglichen ist und dann das von

der Straße abgerückte Haus zu tief zu stehen kommen

würde. Auch will es mir als ein Fehler erscheinen,

Privatstrafie zwischen Potzdamer- und Lützowstrafie in Berlin.

DIE GARTENKUNST.

95

förmige Gestaltung des Hausgrundrisses — auch kein

neuer Gedanke, ein nur wieder ausgegrabener, den

Umständen nach umzumodelnder! Dann entstehen

allerdings erst recht voneinander getrennte Vorgärten,

die jedoch ein berechtigtes Sonderdasein führen, weil

sie von der Bebauung eingerahmt werden. Solche

gartenartig ausgebildeten Vorhöfe, oft als Terrassen

über die Straße erhoben und nur durch Ochsenaugen

oder ein Gitterpförtchen in der Gartenmauer gegen

die Straße hin geöffnet, sind noch in großer Zahl aus

der Barockzeit auf uns gekommen. Ein neueres

Beispiel zeigt Ihnen eine Berliner Privatstraße (Abb.

S. 95), mit Verwendung der Bäume eines früheren

Parkes. Eine derartige Anlage setzt zweckmäßig zu-

geschnittene, nicht zu tiefe Grundstücksteilungen vor-

aus. Übrigens zeugt diese Privat-

straße, wie manche andere, zuweilen

zu einem Wohnhofe erweiterte für

das auch in der Großstadt durch-

aus noch nicht erloschene Bedürfnis

nach einem ruhigen, von der Straße

abgewendeten Wohnen; noch liegt

nicht jedem daran, von der Straße

gesehen zu werden. Die Öffnung

von Blaus und Garten gegen die

Straße liegt meist weit mehr im

Interesse des Baugeschäfts.

Ein Landhaus mitten im Grünen,

von Rasen umrahmt, ist sicherlich

etwas Schönes, Vornehmes, Stim-

mungsvolles, Großartiges. So etwas

zu erreichen geht aber nur bei

weiteren Abständen von den Nach-

bargrenzen und von der Straße, als

sie gemeinhin von der Baupolizei

vorgeschrieben werden, auch nur

gefordert werden können. Denn dazu

gehört die Leistungsfähigkeit des

Reichtums. Wirkliche Landhaus-

viertel werden also immer nur in beschränktem Umfange

gedeihen. In einfacheren Verhältnissen reißt aber die

Forderung eines Vorgartens die zur Bepflanzung ohne-

hin schon meist karg zugemessene Fläche vollständig

auseinander — vor dem Hause ein Stückchen und

hinter dem Hause ein Stückchen! Dann ist der Vor-

garten in der Tat nur für die Leute auf der Straße

da, während der Hintergarten noch um den Hofraum

gekürzt werden muss, wenn dazu der Bauwich nicht

ausreicht. Wird jedoch umgekehrt der Vorgarten

intimer gestaltet, so kann es erwünscht sein, den Bau-

wich einzuschränken — in Hampstaed, einem Vororte

von London aus allerneuester Zeit — sind die Zwischen-

räume der Landhäuschen nur 2 bis 3 m breit, gerade

so breit, um einen Zugang zur seitlich gelegenen

Küche zu erhalten, also in der Form der Traufgänge,

der Winkel früherer Zeiten angelegt, wodurch wieder

Geschlossenheit in die Straßenwandungen gebracht ist.

Dafür sind aber die Vorgärten recht tief, bis zu 10 m,

und mit geschorenen dichten Hecken eingefriedigt; an

den Straßenecken decken dagegen öffentliche Vor-

gärten die dahinter sich in der Bauflucht erhebenden

Gartenmauern. Die Gesamtanlage hat einen mehr

ländlichen, kleinstädtischen Charakter, aber in durch-

aus vornehmem Sinne. Doch will man nicht zurück

zu dieser Bauweise, obwohl schwerlich durchschlagende

Bedenken dagegen erhoben werden könnten, so stimme

ich mit Encke darin überein, daß bei der Anlage

breiterer Bauwiche der Vorgarten auf das geringste

Maß etwa von 2 m Tiefe einzuschränken ist. Dies

genügt noch für Sonnenblumen und Glaskugeln inner-

halb eines Staketenzaunes nach dem Vorbild der

Dörfer. Oder man verzichte ganz auf den Bauwich

und reihe niedrige Einfamilienhäuser aneinander. Dann

sollte der Vorgarten aber wenigstens 4 m tief ange-

legt werden. Nur mit der Halbheit der sogenannten

halboffenen Bauweise möge man uns verschonen. Im

Hügellande ergibt sich meist eine größere Tiefe des

Vorgartens ganz von selber, um den Unterschied in

der Höhenlage von Straße und Bauplatz zu über-

winden.

Endlich, meine Herren, — das Vorgartenthema

ist schier unerschöpflich der armseligen Polizeischablone

wie zum Trotze! —• ist es nicht nötig, an beiden

Straßenseiten Vorgärten anzulegen, wenn Bauweise

und Beleuchtung der Straßenwände voneinander ab-

weichen, wenn ungleiche Verteilung von Schatten und

Besonnung eine verschiedenartige Bepflanzung bedingen.

Einseitige Vorgärten sind besonders auch an Berg-

hängen zu empfehlen, wo keine Auffüllung oder

Terrassierung zu ermöglichen ist und dann das von

der Straße abgerückte Haus zu tief zu stehen kommen

würde. Auch will es mir als ein Fehler erscheinen,

Privatstrafie zwischen Potzdamer- und Lützowstrafie in Berlin.