X, 9

DIE GARTENKUNST.

155

Seit 150 Jahren hat man zur Beantwortung der

angedeuteten offenen Fragen die Malerei, speziell die

Landschaftsmalerei herangezogen, mit mehr Glück

auf dem theoretisch-ästhetischen Gebiet, ohne aller-

dings zu einer endgültigen Stellung unserer Kunst den

anderen Kunstzweigen gegenüber zu gelangen, als auf

dem historischen. Mit dem Aufblühen der Landschafts-

malerei in den Niederlanden fällt der rapide Umschlag

vom französischen regelmäßigen in den englischen land-

schaftlichen Garten zusammen. Die Malerei entdeckt

für die Gartenkunst die „schöne Landschaft“, den Park

und den Garten, sie entdeckt auch die Gestaltungs-

gesetze. Ob die Ruisdael, Poussin, Berghem diese

zum ersten Mal fanden, erscheint mehr wie zweifel-

haft. Kann man doch aus einem Landschaftsbilde des

Geertgen tot sint Jans (1475.—1505) die Meyerschen

Leitsätze in dem

Kapitel „Allgemeine

Grundsätze für die

Anordnung unregel-

mäßiger Abschnitte

von einem Haupt-

standpunkte aus“

ableiten. Wirsehen,

daß die Fragen

einer eingehenden

Untersuchung har-

ren. Wir wollen uns

in diesen Zeilen be-

gnügen , einige Er-

läuterungen zu un-

veröffentlichten Bil-

dern zu geben, die

für die Geschichte

des regelmäßigen

Gartens von Wert

sein dürften.

Bei den Römern

finden wir das Gar-

tengemälde als ein

Ausstattungsstück des regelmäßigen Hausgartehs. .Man

erstrebte durch seine Anbringung an der Peristylwand

die Vertiefung der Gartenperspektive1). Auf den Ge-

mälden sieht man Pergolen, Sitzplätze, Volieren und

Springbrunnen2). Das Gartengemälde schwindet in der

Folgezeit. In Dr. Zimmermanns „Die Landschaft

in der venetianischen Schule“ können wir den Weg

verfolgen, den die Malerei von ihren religiösen Vor-

bildern zur Landschaft findet, wie sie mit Titian die

Bedeutung als'Staffage verliert und sich schon in

idealisierter Auffassung zeigt. Die Gärten der

italienischen Renaissance haben keine Maler, wenig-

stens keine zeitgenössischen gefunden, was uns wohl

zu dem Rückschluß berechtigt, daß die Gärten infolge

1) Herkul. Planat. Encyclopedie de l’architecture et de

la construction.

2) Gartengemälde im Hause der Villa Livia in „Antike

Denkmäler“ Bd. I. Nr. 11, 29, 60.

des jungen Pflanzenwuchses nicht malerisch wirkten.

Es sind — soweit uns die Gemälde bis jetzt bekannt

sind — nur wenige aus dem Quatro- und Cinquecento,

die unsere Kenntnis des italienischen Gartens bereichern

könnten. Vittore Pisano (1380—1456) malte einen

terrassenartigen Garten, Filippino Lippi, Leonardo da

Vinci und Lorenzo di Credo zeigen in ihren Annun-

ziata den kleinen Hausgarten. Zu deren Kenntnis

trägt auch Pinturichio und Benozzo Gozzoli in seinen

Fresken aus Noahs Geschichte zu Pisa bei. Das

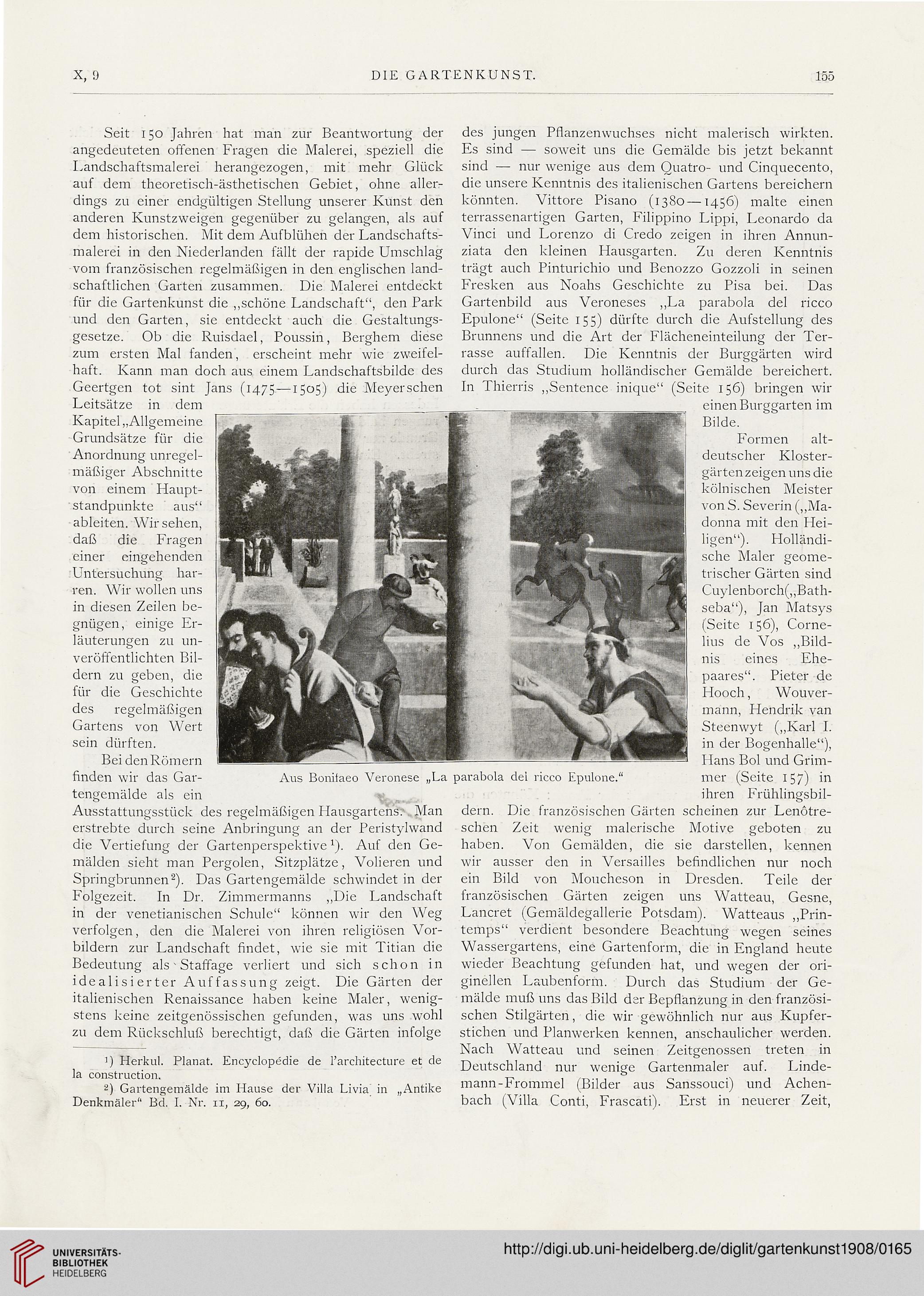

Gartenbild aus Veroneses „La parabola del ricco

Epulone“ (Seite 155) dürfte durch die Aufstellung des

Brunnens und die Art der Flächeneinteilung der Ter-

rasse auffallen. Die Kenntnis der Burggärten wird

durch das Studium holländischer Gemälde bereichert.

In Thierris „Sentence inique“ (Seite 156) bringen wir

einen Burggarten im

Bilde.

F'ormen alt-

deutscher Kloster-

gärten zeigen uns die

kölnischen Meister

von S. Severin („Ma-

donna mit den Hei-

ligen“). Holländi-

sche Maler geome-

trischer Gärten sind

Cuylenborch(,,Bath-

seba“), Jan Matsys

(Seite 156), Corne-

lius de Vos „Bild-

nis eines Ehe-

paares“. Pieter de

Hooch, Wouver-

mann, Hendrik van

Steenwyt („Karl I.

in der Bogenhalle“),

Hans Boi und Grim-

mer (Seite 157) in

ihren Frühlingsbil-

dern. Die französischen Gärten scheinen zur Lenötre-

schen Zeit wenig malerische Motive geboten zu

haben. Von Gemälden, die sie darstellen, kennen

wir äusser den in Versailles befindlichen nur noch

ein Bild von Moucheson in Dresden. Teile der

französischen Gärten zeigen uns Watteau, Gesne,

Lancret (Gemäldegallerie Potsdam). Watteaus „Prin-

temps“ verdient besondere Beachtung wegen seines

Wassergartens, eine Gartenform, die in England heute

wieder Beachtung gefunden hat, und wegen der ori-

ginellen Laubenform. Durch das Studium der Ge-

mälde muß uns das Bild der Bepflanzung in den französi-

schen Stilgärten, die wir gewöhnlich nur aus Kupfer-

stichen und Planwerken kennen, anschaulicher werden.

Nach Watteau und seinen Zeitgenossen treten in

Deutschland nur wenige Gartenmaler auf. Linde-

mann-Frommel (Bilder aus Sanssouci) und Achen-

bach (Villa Conti, Frascati). Erst in neuerer Zeit,

Aus Bonifaeo Veronese „La parabola del ricco Epulone.

DIE GARTENKUNST.

155

Seit 150 Jahren hat man zur Beantwortung der

angedeuteten offenen Fragen die Malerei, speziell die

Landschaftsmalerei herangezogen, mit mehr Glück

auf dem theoretisch-ästhetischen Gebiet, ohne aller-

dings zu einer endgültigen Stellung unserer Kunst den

anderen Kunstzweigen gegenüber zu gelangen, als auf

dem historischen. Mit dem Aufblühen der Landschafts-

malerei in den Niederlanden fällt der rapide Umschlag

vom französischen regelmäßigen in den englischen land-

schaftlichen Garten zusammen. Die Malerei entdeckt

für die Gartenkunst die „schöne Landschaft“, den Park

und den Garten, sie entdeckt auch die Gestaltungs-

gesetze. Ob die Ruisdael, Poussin, Berghem diese

zum ersten Mal fanden, erscheint mehr wie zweifel-

haft. Kann man doch aus einem Landschaftsbilde des

Geertgen tot sint Jans (1475.—1505) die Meyerschen

Leitsätze in dem

Kapitel „Allgemeine

Grundsätze für die

Anordnung unregel-

mäßiger Abschnitte

von einem Haupt-

standpunkte aus“

ableiten. Wirsehen,

daß die Fragen

einer eingehenden

Untersuchung har-

ren. Wir wollen uns

in diesen Zeilen be-

gnügen , einige Er-

läuterungen zu un-

veröffentlichten Bil-

dern zu geben, die

für die Geschichte

des regelmäßigen

Gartens von Wert

sein dürften.

Bei den Römern

finden wir das Gar-

tengemälde als ein

Ausstattungsstück des regelmäßigen Hausgartehs. .Man

erstrebte durch seine Anbringung an der Peristylwand

die Vertiefung der Gartenperspektive1). Auf den Ge-

mälden sieht man Pergolen, Sitzplätze, Volieren und

Springbrunnen2). Das Gartengemälde schwindet in der

Folgezeit. In Dr. Zimmermanns „Die Landschaft

in der venetianischen Schule“ können wir den Weg

verfolgen, den die Malerei von ihren religiösen Vor-

bildern zur Landschaft findet, wie sie mit Titian die

Bedeutung als'Staffage verliert und sich schon in

idealisierter Auffassung zeigt. Die Gärten der

italienischen Renaissance haben keine Maler, wenig-

stens keine zeitgenössischen gefunden, was uns wohl

zu dem Rückschluß berechtigt, daß die Gärten infolge

1) Herkul. Planat. Encyclopedie de l’architecture et de

la construction.

2) Gartengemälde im Hause der Villa Livia in „Antike

Denkmäler“ Bd. I. Nr. 11, 29, 60.

des jungen Pflanzenwuchses nicht malerisch wirkten.

Es sind — soweit uns die Gemälde bis jetzt bekannt

sind — nur wenige aus dem Quatro- und Cinquecento,

die unsere Kenntnis des italienischen Gartens bereichern

könnten. Vittore Pisano (1380—1456) malte einen

terrassenartigen Garten, Filippino Lippi, Leonardo da

Vinci und Lorenzo di Credo zeigen in ihren Annun-

ziata den kleinen Hausgarten. Zu deren Kenntnis

trägt auch Pinturichio und Benozzo Gozzoli in seinen

Fresken aus Noahs Geschichte zu Pisa bei. Das

Gartenbild aus Veroneses „La parabola del ricco

Epulone“ (Seite 155) dürfte durch die Aufstellung des

Brunnens und die Art der Flächeneinteilung der Ter-

rasse auffallen. Die Kenntnis der Burggärten wird

durch das Studium holländischer Gemälde bereichert.

In Thierris „Sentence inique“ (Seite 156) bringen wir

einen Burggarten im

Bilde.

F'ormen alt-

deutscher Kloster-

gärten zeigen uns die

kölnischen Meister

von S. Severin („Ma-

donna mit den Hei-

ligen“). Holländi-

sche Maler geome-

trischer Gärten sind

Cuylenborch(,,Bath-

seba“), Jan Matsys

(Seite 156), Corne-

lius de Vos „Bild-

nis eines Ehe-

paares“. Pieter de

Hooch, Wouver-

mann, Hendrik van

Steenwyt („Karl I.

in der Bogenhalle“),

Hans Boi und Grim-

mer (Seite 157) in

ihren Frühlingsbil-

dern. Die französischen Gärten scheinen zur Lenötre-

schen Zeit wenig malerische Motive geboten zu

haben. Von Gemälden, die sie darstellen, kennen

wir äusser den in Versailles befindlichen nur noch

ein Bild von Moucheson in Dresden. Teile der

französischen Gärten zeigen uns Watteau, Gesne,

Lancret (Gemäldegallerie Potsdam). Watteaus „Prin-

temps“ verdient besondere Beachtung wegen seines

Wassergartens, eine Gartenform, die in England heute

wieder Beachtung gefunden hat, und wegen der ori-

ginellen Laubenform. Durch das Studium der Ge-

mälde muß uns das Bild der Bepflanzung in den französi-

schen Stilgärten, die wir gewöhnlich nur aus Kupfer-

stichen und Planwerken kennen, anschaulicher werden.

Nach Watteau und seinen Zeitgenossen treten in

Deutschland nur wenige Gartenmaler auf. Linde-

mann-Frommel (Bilder aus Sanssouci) und Achen-

bach (Villa Conti, Frascati). Erst in neuerer Zeit,

Aus Bonifaeo Veronese „La parabola del ricco Epulone.