190

DIE GARTENKUNST.

X, 10

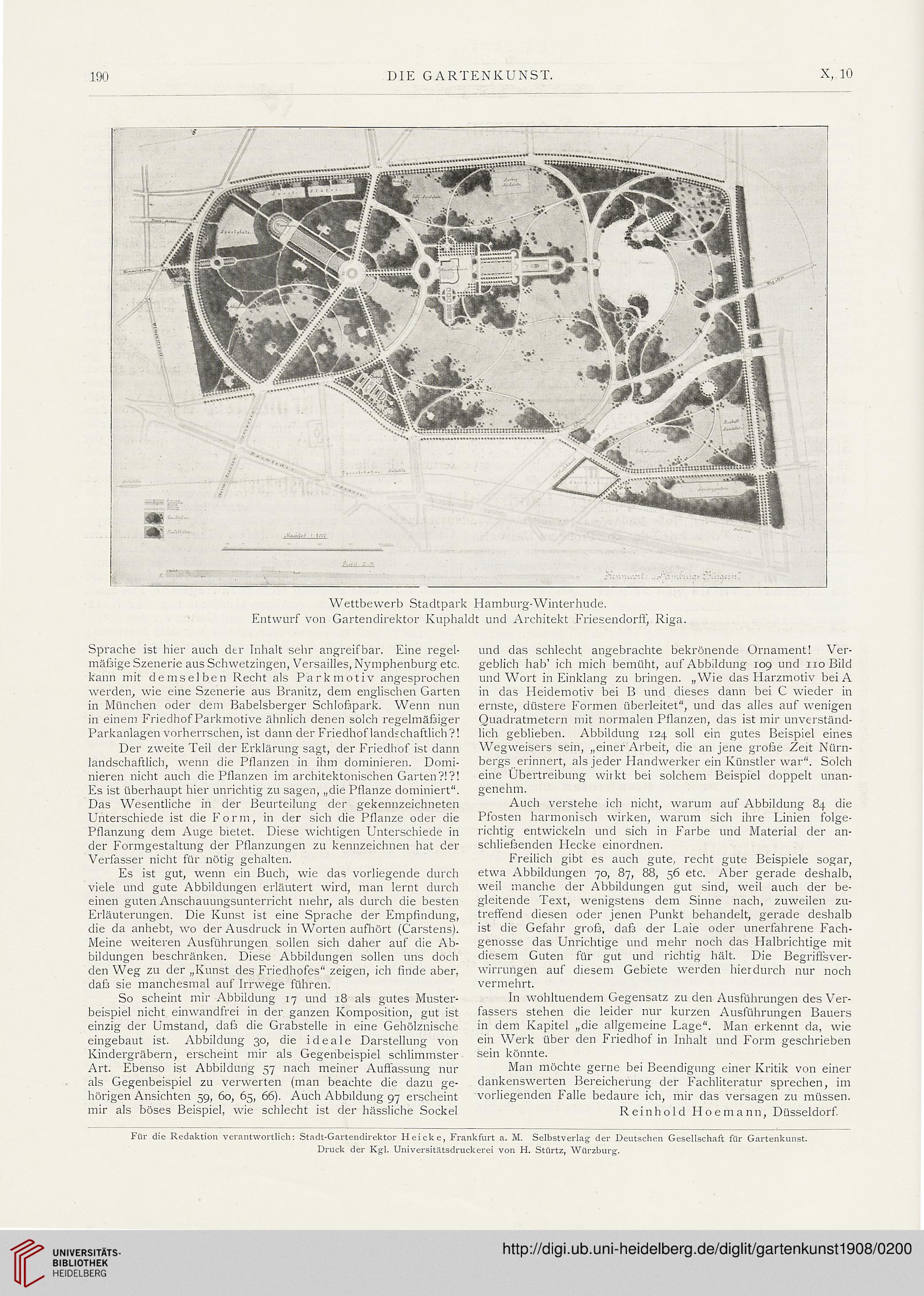

Wettbewerb Stadtpark Hamburg-Winterhude.

Entwurf von Gartendirektor Kuphaldt und Architekt Friesendorff, Riga.

Sprache ist hier auch der Inhalt sehr angreifbar. Eine regel-

mäßige Szenerie aus Schwetzingen, Versailles, Nymphenburg etc.

kann mit demselben Recht als Parkmotiv angesprochen

werden, wie eine Szenerie aus Branitz, dem englischen Garten

in München oder dem Babelsberger Schloßpark. Wenn nun

in einem FriedhofParkmotive ähnlich denen solch regelmäßiger

Parkanlagen vorherrschen, ist dann der Friedhof landschaftlich?!

Der zweite Teil der Erklärung sagt, der Friedhof ist dann

landschaftlich, wenn die Pflanzen in ihm dominieren. Domi-

nieren nicht auch die Pflanzen im architektonischen Garten?!?!

Es ist überhaupt hier unrichtig zu sagen, „die Pflanze dominiert“.

Das Wesentliche in der Beurteilung der gekennzeichneten

Unterschiede ist die Form, in der sich die Pflanze oder die

Pflanzung dem Auge bietet. Diese wichtigen Unterschiede in

der Formgestaltung der Pflanzungen zu kennzeichnen hat der

Verfasser nicht für nötig gehalten.

Es ist gut, wenn ein Buch, wie das vorliegende durch

viele und gute Abbildungen erläutert wird, man lernt durch

einen guten Anschauungsunterricht mehr, als durch die besten

Erläuterungen. Die Kunst ist eine Sprache der Empfindung,

die da anhebt, wo der Ausdruck in Worten aufhört (Carstens).

Meine weiteren Ausführungen sollen sich daher auf die Ab-

bildungen beschränken. Diese Abbildungen sollen uns doch

den Weg zu der „Kunst des Friedhofes“ zeigen, ich finde aber,

daß sie manchesmal auf Irrwege führen.

So scheint mir Abbildung 17 und 18 als gutes Muster-

beispiel nicht einwandfrei in der ganzen Komposition, gut ist

einzig der Umstand, daß die Grabstelle in eine Gehölznische

eingebaut ist. Abbildung 30, die ideale Darstellung von

Kindergräbern, erscheint mir als Gegenbeispiel schlimmster

Art. Ebenso ist Abbildung 57 nach meiner Auffassung nur

als Gegenbeispiel zu verwerten (man beachte die dazu ge-

hörigen Ansichten 59, 60, 65, 66). Auch Abbildung 97 erscheint

mir als böses Beispiel, wie schlecht ist der hässliche Sockel

und das schlecht angebrachte bekrönende Ornament! Ver-

geblich hab’ ich mich bemüht, auf Abbildung 109 und 110 Bild

und Wort in Einklang zu bringen. „Wie das Harzmotiv bei A

in das Heidemotiv bei B und dieses dann bei C wieder in

ernste, düstere Formen überleitet“, und das alles auf wenigen

Quadratmetern mit normalen Pflanzen, das ist mir unverständ-

lich geblieben. Abbildung 124 soll ein gutes Beispiel eines

Wegweisers sein, „einer Arbeit, die an jene große Zeit Nürn-

bergs erinnert, als jeder Handwerker ein Künstler war“. Solch

eine Übertreibung wiikt bei solchem Beispiel doppelt unan-

genehm.

Auch verstehe ich nicht, warum auf Abbildung 84 die

Pfosten harmonisch wirken, warum sich ihre Linien folge-

richtig entwickeln und sich in Farbe und Material der an-

schließenden Hecke einordnen.

Freilich gibt es auch gute, recht gute Beispiele sogar,

etwa Abbildungen 70, 87, 88, 56 etc. Aber gerade deshalb,

weil manche der Abbildungen gut sind, weil auch der be-

gleitende Text, wenigstens dem Sinne nach, zuweilen zu-

treffend diesen oder jenen Punkt behandelt, gerade deshalb

ist die Gefahr groß, daß der Laie oder unerfahrene Fach-

genosse das Unrichtige und mehr noch das Halbrichtige mit

diesem Guten für gut und richtig hält. Die Begriffsver-

wirrungen auf diesem Gebiete werden hierdurch nur noch

vermehrt.

In wohltuendem Gegensatz zu den Ausführungen des Ver-

fassers stehen die leider nur kurzen Ausführungen Bauers

in dem Kapitel „die allgemeine Lage“. Man erkennt da, wie

ein Werk über den Friedhof in Inhalt und Form geschrieben

sein könnte.

Man möchte gerne bei Beendigung einer Kritik von einer

dankenswerten Bereicherung der Fachliteratur sprechen, im

vorliegenden Falle bedaure ich, mir das versagen zu müssen.

Reinhold Hoemann, Düsseldorf.

Für die Redaktion verantwortlich: Stadt-Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.

Druck der Kgl. Universitätsdruckerei von H. Stürtz, Würzburg.

DIE GARTENKUNST.

X, 10

Wettbewerb Stadtpark Hamburg-Winterhude.

Entwurf von Gartendirektor Kuphaldt und Architekt Friesendorff, Riga.

Sprache ist hier auch der Inhalt sehr angreifbar. Eine regel-

mäßige Szenerie aus Schwetzingen, Versailles, Nymphenburg etc.

kann mit demselben Recht als Parkmotiv angesprochen

werden, wie eine Szenerie aus Branitz, dem englischen Garten

in München oder dem Babelsberger Schloßpark. Wenn nun

in einem FriedhofParkmotive ähnlich denen solch regelmäßiger

Parkanlagen vorherrschen, ist dann der Friedhof landschaftlich?!

Der zweite Teil der Erklärung sagt, der Friedhof ist dann

landschaftlich, wenn die Pflanzen in ihm dominieren. Domi-

nieren nicht auch die Pflanzen im architektonischen Garten?!?!

Es ist überhaupt hier unrichtig zu sagen, „die Pflanze dominiert“.

Das Wesentliche in der Beurteilung der gekennzeichneten

Unterschiede ist die Form, in der sich die Pflanze oder die

Pflanzung dem Auge bietet. Diese wichtigen Unterschiede in

der Formgestaltung der Pflanzungen zu kennzeichnen hat der

Verfasser nicht für nötig gehalten.

Es ist gut, wenn ein Buch, wie das vorliegende durch

viele und gute Abbildungen erläutert wird, man lernt durch

einen guten Anschauungsunterricht mehr, als durch die besten

Erläuterungen. Die Kunst ist eine Sprache der Empfindung,

die da anhebt, wo der Ausdruck in Worten aufhört (Carstens).

Meine weiteren Ausführungen sollen sich daher auf die Ab-

bildungen beschränken. Diese Abbildungen sollen uns doch

den Weg zu der „Kunst des Friedhofes“ zeigen, ich finde aber,

daß sie manchesmal auf Irrwege führen.

So scheint mir Abbildung 17 und 18 als gutes Muster-

beispiel nicht einwandfrei in der ganzen Komposition, gut ist

einzig der Umstand, daß die Grabstelle in eine Gehölznische

eingebaut ist. Abbildung 30, die ideale Darstellung von

Kindergräbern, erscheint mir als Gegenbeispiel schlimmster

Art. Ebenso ist Abbildung 57 nach meiner Auffassung nur

als Gegenbeispiel zu verwerten (man beachte die dazu ge-

hörigen Ansichten 59, 60, 65, 66). Auch Abbildung 97 erscheint

mir als böses Beispiel, wie schlecht ist der hässliche Sockel

und das schlecht angebrachte bekrönende Ornament! Ver-

geblich hab’ ich mich bemüht, auf Abbildung 109 und 110 Bild

und Wort in Einklang zu bringen. „Wie das Harzmotiv bei A

in das Heidemotiv bei B und dieses dann bei C wieder in

ernste, düstere Formen überleitet“, und das alles auf wenigen

Quadratmetern mit normalen Pflanzen, das ist mir unverständ-

lich geblieben. Abbildung 124 soll ein gutes Beispiel eines

Wegweisers sein, „einer Arbeit, die an jene große Zeit Nürn-

bergs erinnert, als jeder Handwerker ein Künstler war“. Solch

eine Übertreibung wiikt bei solchem Beispiel doppelt unan-

genehm.

Auch verstehe ich nicht, warum auf Abbildung 84 die

Pfosten harmonisch wirken, warum sich ihre Linien folge-

richtig entwickeln und sich in Farbe und Material der an-

schließenden Hecke einordnen.

Freilich gibt es auch gute, recht gute Beispiele sogar,

etwa Abbildungen 70, 87, 88, 56 etc. Aber gerade deshalb,

weil manche der Abbildungen gut sind, weil auch der be-

gleitende Text, wenigstens dem Sinne nach, zuweilen zu-

treffend diesen oder jenen Punkt behandelt, gerade deshalb

ist die Gefahr groß, daß der Laie oder unerfahrene Fach-

genosse das Unrichtige und mehr noch das Halbrichtige mit

diesem Guten für gut und richtig hält. Die Begriffsver-

wirrungen auf diesem Gebiete werden hierdurch nur noch

vermehrt.

In wohltuendem Gegensatz zu den Ausführungen des Ver-

fassers stehen die leider nur kurzen Ausführungen Bauers

in dem Kapitel „die allgemeine Lage“. Man erkennt da, wie

ein Werk über den Friedhof in Inhalt und Form geschrieben

sein könnte.

Man möchte gerne bei Beendigung einer Kritik von einer

dankenswerten Bereicherung der Fachliteratur sprechen, im

vorliegenden Falle bedaure ich, mir das versagen zu müssen.

Reinhold Hoemann, Düsseldorf.

Für die Redaktion verantwortlich: Stadt-Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.

Druck der Kgl. Universitätsdruckerei von H. Stürtz, Würzburg.