Das Münchener Aünstlerhaus.

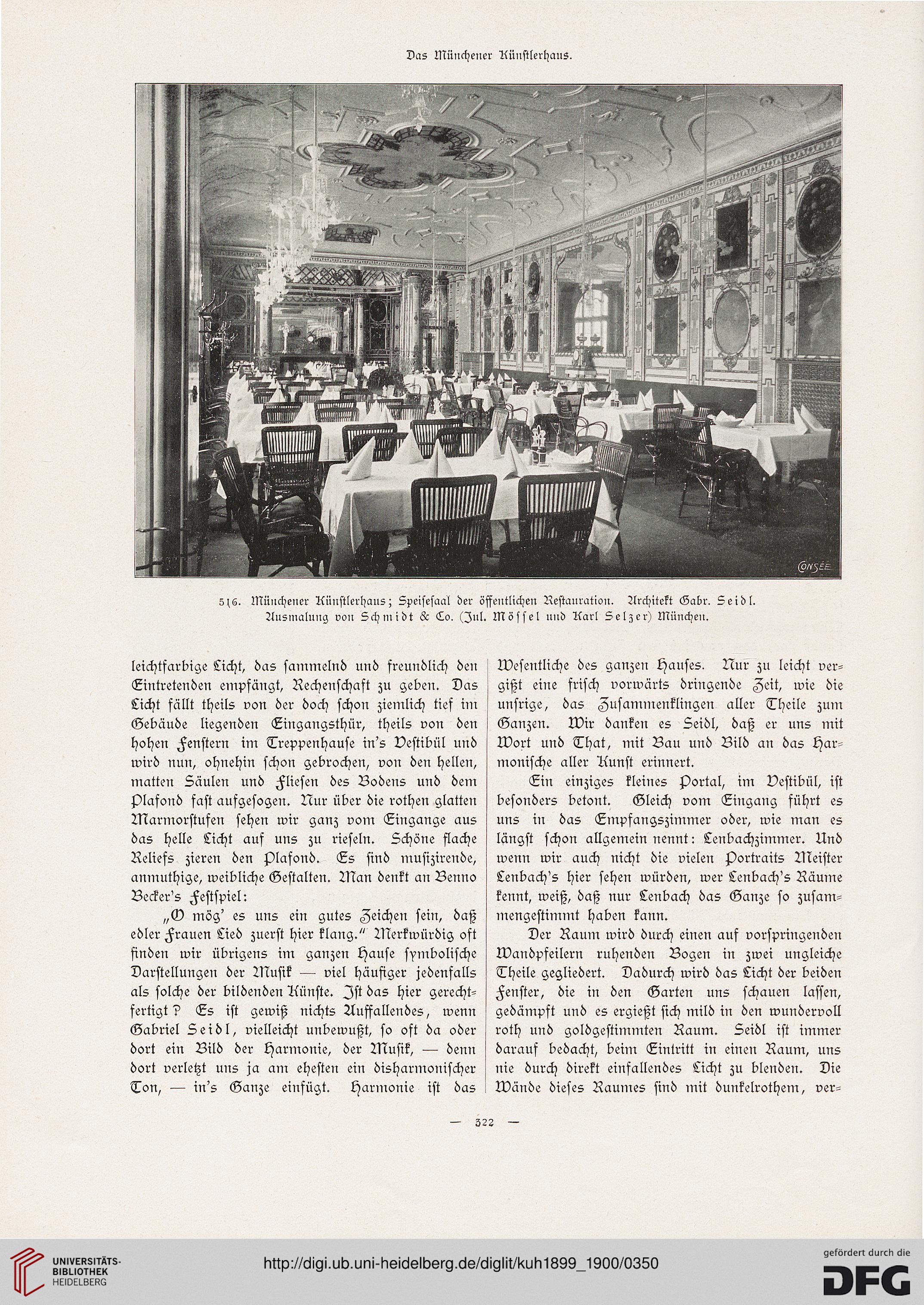

5^6. Münchener Ullnstlerhaus; Sxeisesaal der öffentlichen Restauration. Architekt Gabr. 5eidl.

Ausmalung von Schmidt 6c Lo. (Jul. Mössel und Karl Selz er) München.

leichtfarbige Licht, das sammelnd und freundlich den

Eintretenden empfängt, Rechenschaft zu geben. Das

Licht fällt theils von der doch schon ziemlich tief in:

Gebäude liegenden Eingangsthür, theils von den

hohen Fenstern im Treppenhaufe in's Vestibül und

wird nun, ohnehin schon gebrochen, von den Hellen,

matten Säulen und Fliesen des Bodens und dem

Plafond fast aufgesogen. Nur über die rothen glatten

Marmorstufen sehen wir ganz vom Eingänge aus

das Helle Licht auf uns zu rieseln. Schöne flache

Reliefs zieren den Plafond. Es find musizirende,

anmuthige, weibliche Gestalten. Man denkt an Benno J

Becker's Festspiel:

„CD mög' es uns ein gutes Zeichen fein, daß

edler Frauen Lied zuerst hier klang." Merkwürdig oft

finden wir übrigens im ganzen Pause symbolische

Darstellungen der Musik — viel häufiger jedenfalls

als solche der bildenden Aünste. Zst das hier gerecht-

fertigt ? Es ist gewiß nichts Auffallendes, wenn

Gabriel Seidl, vielleicht unbewußt, so oft da oder |

dort ein Bild der parmonie, der Musik, •— denn

dort verletzt uns ja am ehesten ein disharmonischer

Ton, — in's Ganze einfügt, parmonie ist das

Wesentliche des ganzen paufes. Nur zu leicht ver-

gißt eine frisch vorwärts dringende Zeit, wie die

unfrige, das Zusammenklingen aller Theile zum

Ganzen. Wir danken es Seidl, daß er uns mit

Wort und That, mit Bau und Bild an das par-

monifche aller Aunst erinnert.

Ein einziges kleines Portal, im Vestibül, ist

besonders betont. Gleich vom Eingang führt es

uns in das Empfangszimmer oder, wie man es

längst schon allgemein nennt: Lenbachzimmer. And

wenn wir auch nicht die vielen portraits Meister

Lenbach's hier sehen würden, wer Lenbach's Räume

kennt, weiß, daß nur Lenbach das Ganze so zusam-

mengestimmt haben kann.

Der Raum wird durch einen auf vorspringenden

Wandpfeilern ruhenden Bogen in zwei ungleiche

Theile gegliedert. Dadurch wird das Licht der beiden

Fenster, die in den Garten uns schauen lassen,

gedämpft und es ergießt sich mild in den wundervoll

roth und goldgestinnnten Raum. Seidl ist immer

darauf bedacht, beim Eintritt in einen Raum, uns

nie durch direkt einfallendes Licht zu blenden. Die

Wände dieses Raumes sind mit dunkelrothem, ver-

322

5^6. Münchener Ullnstlerhaus; Sxeisesaal der öffentlichen Restauration. Architekt Gabr. 5eidl.

Ausmalung von Schmidt 6c Lo. (Jul. Mössel und Karl Selz er) München.

leichtfarbige Licht, das sammelnd und freundlich den

Eintretenden empfängt, Rechenschaft zu geben. Das

Licht fällt theils von der doch schon ziemlich tief in:

Gebäude liegenden Eingangsthür, theils von den

hohen Fenstern im Treppenhaufe in's Vestibül und

wird nun, ohnehin schon gebrochen, von den Hellen,

matten Säulen und Fliesen des Bodens und dem

Plafond fast aufgesogen. Nur über die rothen glatten

Marmorstufen sehen wir ganz vom Eingänge aus

das Helle Licht auf uns zu rieseln. Schöne flache

Reliefs zieren den Plafond. Es find musizirende,

anmuthige, weibliche Gestalten. Man denkt an Benno J

Becker's Festspiel:

„CD mög' es uns ein gutes Zeichen fein, daß

edler Frauen Lied zuerst hier klang." Merkwürdig oft

finden wir übrigens im ganzen Pause symbolische

Darstellungen der Musik — viel häufiger jedenfalls

als solche der bildenden Aünste. Zst das hier gerecht-

fertigt ? Es ist gewiß nichts Auffallendes, wenn

Gabriel Seidl, vielleicht unbewußt, so oft da oder |

dort ein Bild der parmonie, der Musik, •— denn

dort verletzt uns ja am ehesten ein disharmonischer

Ton, — in's Ganze einfügt, parmonie ist das

Wesentliche des ganzen paufes. Nur zu leicht ver-

gißt eine frisch vorwärts dringende Zeit, wie die

unfrige, das Zusammenklingen aller Theile zum

Ganzen. Wir danken es Seidl, daß er uns mit

Wort und That, mit Bau und Bild an das par-

monifche aller Aunst erinnert.

Ein einziges kleines Portal, im Vestibül, ist

besonders betont. Gleich vom Eingang führt es

uns in das Empfangszimmer oder, wie man es

längst schon allgemein nennt: Lenbachzimmer. And

wenn wir auch nicht die vielen portraits Meister

Lenbach's hier sehen würden, wer Lenbach's Räume

kennt, weiß, daß nur Lenbach das Ganze so zusam-

mengestimmt haben kann.

Der Raum wird durch einen auf vorspringenden

Wandpfeilern ruhenden Bogen in zwei ungleiche

Theile gegliedert. Dadurch wird das Licht der beiden

Fenster, die in den Garten uns schauen lassen,

gedämpft und es ergießt sich mild in den wundervoll

roth und goldgestinnnten Raum. Seidl ist immer

darauf bedacht, beim Eintritt in einen Raum, uns

nie durch direkt einfallendes Licht zu blenden. Die

Wände dieses Raumes sind mit dunkelrothem, ver-

322