355

Sammlungen

356

dieses zukunftsreichen Baustoffes; sie zeigen die sichere

Beherrschung von Räumen mit riesigen Spannweiten. An

zahllosen weiteren Beispielen — Brücken, Wassertürmen,

Silos — wird die vielgestaltige Verwendung weiter auf-

gezeigt. Interessant sind die aus dem Besitz des Berliner

Kunstgewerbemuseums hergeliehenen Entwürfe von Olbrich

für Wassertürme, die zeigen, wie dieser begabte Künstler

selbst für so robuste Aufgaben feinfühlige, durchgeistigte

Lösungen fand. Im einzelnen auf die ausgestellten Gruppen

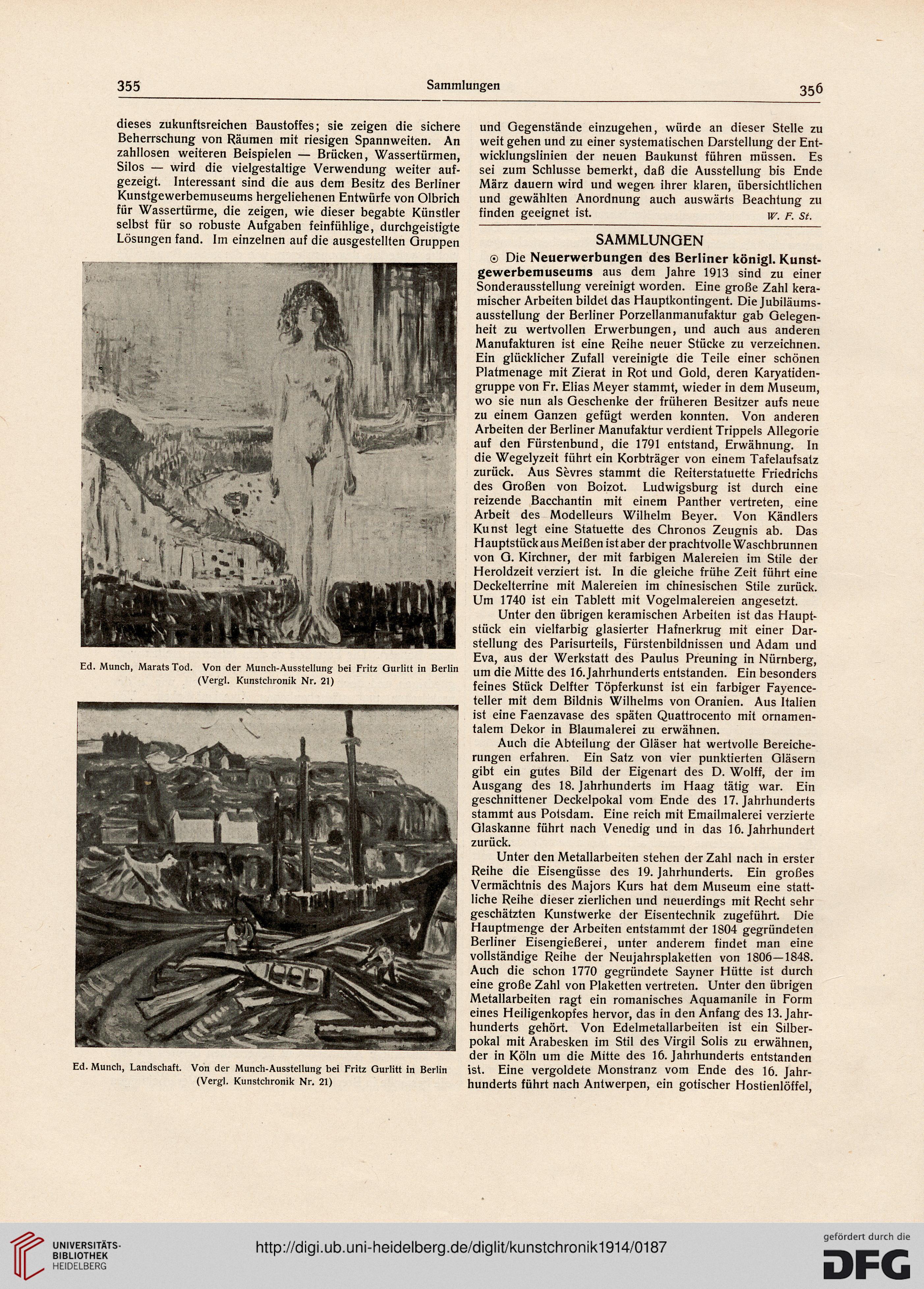

Ed. Münch, MaratsTod. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Ourlitt in Berlin

(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)

Ed. Münch, Landschaft. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Gurlitt in Berlin

(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)

und Gegenstände einzugehen, würde an dieser Stelle zu

weit gehen und zu einer systematischen Darstellung der Ent-

wicklungslinien der neuen Baukunst führen müssen. Es

sei zum Schlüsse bemerkt, daß die Ausstellung bis Ende

März dauern wird und wegen ihrer klaren, übersichtlichen

und gewählten Anordnung auch auswärts Beachtung zu

finden geeignet ist. w. F. St.

SAMMLUNGEN

© Die Neuerwerbungen des Berliner königl. Kunst-

gewerbemuseums aus dem Jahre 1913 sind zu einer

Sonderausstellung vereinigt worden. Eine große Zahl kera-

mischer Arbeiten bildet das Hauptkontingent. Die Jubiläums-

ausstellung der Berliner Porzellanmanufaktur gab Gelegen-

heit zu wertvollen Erwerbungen, und auch aus anderen

Manufakturen ist eine Reihe neuer Stücke zu verzeichnen.

Ein glücklicher Zufall vereinigte die Teile einer schönen

Platmenage mit Zierat in Rot und Gold, deren Karyatiden-

gruppe von Fr. Elias Meyer stammt, wieder in dem Museum,

wo sie nun als Geschenke der früheren Besitzer aufs neue

zu einem Ganzen gefügt werden konnten. Von anderen

Arbeiten der Berliner Manufaktur verdient Trippeis Allegorie

auf den Fürstenbund, die 1791 entstand, Erwähnung. In

die Wegelyzeit führt ein Korbträger von einem Tafelaufsatz

zurück. Aus Sevres stammt die Reiterstatuette Friedrichs

des Großen von Boizot. Ludwigsburg ist durch eine

reizende Bacchantin mit einem Panther vertreten, eine

Arbeit des Modelleurs Wilhelm Beyer. Von Kändlers

Kunst legt eine Statuette des Chronos Zeugnis ab. Das

Hauptstück aus Meißen ist aber der prachtvolle Waschbrunnen

von G. Kirchner, der mit farbigen Malereien im Stile der

Heroldzeit verziert ist. In die gleiche frühe Zeit führt eine

Deckelterrine mit Malereien im chinesischen Stile zurück.

Um 1740 ist ein Tablett mit Vogelmalereien angesetzt.

Unter den übrigen keramischen Arbeiten ist das Haupt-

stück ein vielfarbig glasierter Hafnerkrug mit einer Dar-

stellung des Parisurteils, Fürstenbildnissen und Adam und

Eva, aus der Werkstatt des Paulus Preuning in Nürnberg,

um die Mitte des lö.Jahrhunderts entstanden. Ein besonders

feines Stück Delfter Töpferkunst ist ein farbiger Fayence-

teller mit dem Bildnis Wilhelms von Oranien. Aus Italien

ist eine Faenzavase des späten Quattrocento mit ornamen-

talem Dekor in Blaumalerei zu erwähnen.

Auch die Abteilung der Gläser hat wertvolle Bereiche-

rungen erfahren. Ein Satz von vier punktierten Gläsern

gibt ein gutes Bild der Eigenart des D. Wolff, der im

Ausgang des 18. Jahrhunderts im Haag tätig war. Ein

geschnittener Deckelpokal vom Ende des 17. Jahrhunderts

stammt aus Potsdam. Eine reich mit Emailmalerei verzierte

Glaskanne führt nach Venedig und in das 16. Jahrhundert

zurück.

Unter den Metallarbeiten stehen der Zahl nach in erster

Reihe die Eisengüsse des 19. Jahrhunderts. Ein großes

Vermächtnis des Majors Kurs hat dem Museum eine statt-

liche Reihe dieser zierlichen und neuerdings mit Recht sehr

geschätzten Kunstwerke der Eisentechnik zugeführt. Die

Hauptmenge der Arbeiten entstammt der 1804 gegründeten

Berliner Eisengießerei, unter anderem findet man eine

vollständige Reihe der Neujahrsplaketten von 1806—1848.

Auch die schon 1770 gegründete Sayner Hütte ist durch

eine große Zahl von Plaketten vertreten. Unter den übrigen

Metallarbeiten ragt ein romanisches Aquamanile in Form

eines Heiligenkopfes hervor, das in den Anfang des 13. Jahr-

hunderts gehört. Von Edelmetallarbeiten ist ein Silber-

pokal mit Arabesken im Stil des Virgil Solis zu erwähnen,

der in Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden

ist. Eine vergoldete Monstranz vom Ende des 16. Jahr-

hunderts führt nach Antwerpen, ein gotischer Hostienlöffel,

Sammlungen

356

dieses zukunftsreichen Baustoffes; sie zeigen die sichere

Beherrschung von Räumen mit riesigen Spannweiten. An

zahllosen weiteren Beispielen — Brücken, Wassertürmen,

Silos — wird die vielgestaltige Verwendung weiter auf-

gezeigt. Interessant sind die aus dem Besitz des Berliner

Kunstgewerbemuseums hergeliehenen Entwürfe von Olbrich

für Wassertürme, die zeigen, wie dieser begabte Künstler

selbst für so robuste Aufgaben feinfühlige, durchgeistigte

Lösungen fand. Im einzelnen auf die ausgestellten Gruppen

Ed. Münch, MaratsTod. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Ourlitt in Berlin

(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)

Ed. Münch, Landschaft. Von der Münch-Ausstellung bei Fritz Gurlitt in Berlin

(Vergl. Kunstchronik Nr. 21)

und Gegenstände einzugehen, würde an dieser Stelle zu

weit gehen und zu einer systematischen Darstellung der Ent-

wicklungslinien der neuen Baukunst führen müssen. Es

sei zum Schlüsse bemerkt, daß die Ausstellung bis Ende

März dauern wird und wegen ihrer klaren, übersichtlichen

und gewählten Anordnung auch auswärts Beachtung zu

finden geeignet ist. w. F. St.

SAMMLUNGEN

© Die Neuerwerbungen des Berliner königl. Kunst-

gewerbemuseums aus dem Jahre 1913 sind zu einer

Sonderausstellung vereinigt worden. Eine große Zahl kera-

mischer Arbeiten bildet das Hauptkontingent. Die Jubiläums-

ausstellung der Berliner Porzellanmanufaktur gab Gelegen-

heit zu wertvollen Erwerbungen, und auch aus anderen

Manufakturen ist eine Reihe neuer Stücke zu verzeichnen.

Ein glücklicher Zufall vereinigte die Teile einer schönen

Platmenage mit Zierat in Rot und Gold, deren Karyatiden-

gruppe von Fr. Elias Meyer stammt, wieder in dem Museum,

wo sie nun als Geschenke der früheren Besitzer aufs neue

zu einem Ganzen gefügt werden konnten. Von anderen

Arbeiten der Berliner Manufaktur verdient Trippeis Allegorie

auf den Fürstenbund, die 1791 entstand, Erwähnung. In

die Wegelyzeit führt ein Korbträger von einem Tafelaufsatz

zurück. Aus Sevres stammt die Reiterstatuette Friedrichs

des Großen von Boizot. Ludwigsburg ist durch eine

reizende Bacchantin mit einem Panther vertreten, eine

Arbeit des Modelleurs Wilhelm Beyer. Von Kändlers

Kunst legt eine Statuette des Chronos Zeugnis ab. Das

Hauptstück aus Meißen ist aber der prachtvolle Waschbrunnen

von G. Kirchner, der mit farbigen Malereien im Stile der

Heroldzeit verziert ist. In die gleiche frühe Zeit führt eine

Deckelterrine mit Malereien im chinesischen Stile zurück.

Um 1740 ist ein Tablett mit Vogelmalereien angesetzt.

Unter den übrigen keramischen Arbeiten ist das Haupt-

stück ein vielfarbig glasierter Hafnerkrug mit einer Dar-

stellung des Parisurteils, Fürstenbildnissen und Adam und

Eva, aus der Werkstatt des Paulus Preuning in Nürnberg,

um die Mitte des lö.Jahrhunderts entstanden. Ein besonders

feines Stück Delfter Töpferkunst ist ein farbiger Fayence-

teller mit dem Bildnis Wilhelms von Oranien. Aus Italien

ist eine Faenzavase des späten Quattrocento mit ornamen-

talem Dekor in Blaumalerei zu erwähnen.

Auch die Abteilung der Gläser hat wertvolle Bereiche-

rungen erfahren. Ein Satz von vier punktierten Gläsern

gibt ein gutes Bild der Eigenart des D. Wolff, der im

Ausgang des 18. Jahrhunderts im Haag tätig war. Ein

geschnittener Deckelpokal vom Ende des 17. Jahrhunderts

stammt aus Potsdam. Eine reich mit Emailmalerei verzierte

Glaskanne führt nach Venedig und in das 16. Jahrhundert

zurück.

Unter den Metallarbeiten stehen der Zahl nach in erster

Reihe die Eisengüsse des 19. Jahrhunderts. Ein großes

Vermächtnis des Majors Kurs hat dem Museum eine statt-

liche Reihe dieser zierlichen und neuerdings mit Recht sehr

geschätzten Kunstwerke der Eisentechnik zugeführt. Die

Hauptmenge der Arbeiten entstammt der 1804 gegründeten

Berliner Eisengießerei, unter anderem findet man eine

vollständige Reihe der Neujahrsplaketten von 1806—1848.

Auch die schon 1770 gegründete Sayner Hütte ist durch

eine große Zahl von Plaketten vertreten. Unter den übrigen

Metallarbeiten ragt ein romanisches Aquamanile in Form

eines Heiligenkopfes hervor, das in den Anfang des 13. Jahr-

hunderts gehört. Von Edelmetallarbeiten ist ein Silber-

pokal mit Arabesken im Stil des Virgil Solis zu erwähnen,

der in Köln um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden

ist. Eine vergoldete Monstranz vom Ende des 16. Jahr-

hunderts führt nach Antwerpen, ein gotischer Hostienlöffel,