BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER

88

BAND 9

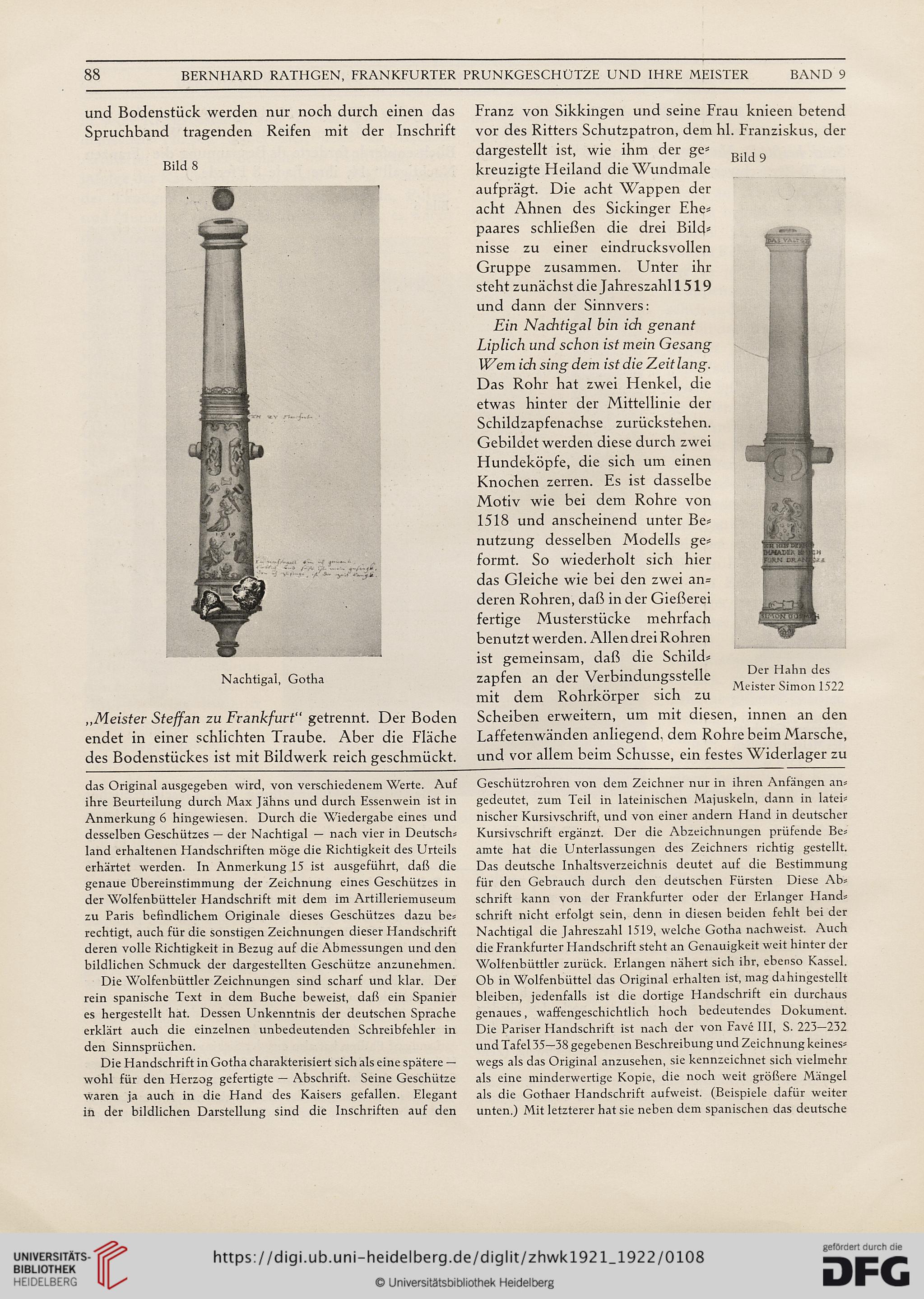

und Bodenstück werden nur noch durch einen das

Spruchband tragenden Reifen mit der Inschrift

Bild 8

V

Nachtigal, Gotha

„Meister Steffan zu Frankfurt“ getrennt. Der Boden

endet in einer schlichten Traube. Aber die Fläche

des Bodenstückes ist mit Bildwerk reich geschmückt,

das Original ausgegeben wird, von verschiedenem Werte. Auf

ihre Beurteilung durch Max Jähns und durch Essenwein ist in

Anmerkung 6 hingewiesen. Durch die Wiedergabe eines und

desselben Geschützes — der Nachtigal — nach vier in Deutschs

land erhaltenen Handschriften möge die Richtigkeit des Urteils

erhärtet werden. In Anmerkung 15 ist ausgeführt, daß die

genaue Übereinstimmung der Zeichnung eines Geschützes in

der Wolfenbütteier Handschrift mit dem im Artilleriemuseum

zu Paris befindlichem Originale dieses Geschützes dazu be*

rechtigt, auch für die sonstigen Zeichnungen dieser Handschrift

deren volle Richtigkeit in Bezug auf die Abmessungen und den

bildlichen Schmuck der dargestellten Geschütze anzunehmen.

Die Wolfenbüttler Zeichnungen sind scharf und klar. Der

rein spanische Text in dem Buche beweist, daß ein Spanier

es hergestellt hat. Dessen Unkenntnis der deutschen Sprache

erklärt auch die einzelnen unbedeutenden Schreibfehler in

den Sinnsprüchen.

Die Handschrift in Gotha charakterisiert sich als eine spätere —

wohl für den Herzog gefertigte — Abschrift. Seine Geschütze

waren ja auch in die Hand des Kaisers gefallen. Elegant

in der bildlichen Darstellung sind die Inschriften auf den

Franz von Sikkingen und seine Frau knieen betend

vor des Ritters Schutzpatron, dem hl. Franziskus, der

dargestellt ist, wie ihm der ge*

kreuzigte Heiland die Wundmale

aufprägt. Die acht Wappen der

acht Ahnen des Sickinger Ehe*

paares schließen die drei Bild®

nisse zu einer eindrucksvollen

Gruppe zusammen. Unter ihr

steht zunächst die Jahreszahl 1519

und dann der Sinnvers:

Ein Nachtigal bin ich genant

Liplich und schon ist mein Gesang

Wem ich sing dem ist die Zeitlang.

Das Rohr hat zwei Henkel, die

etwas hinter der Mittellinie der

Schildzapfenachse zurückstehen.

Gebildet werden diese durch zwei

Hundeköpfe, die sich um einen

Knochen zerren. Es ist dasselbe

Motiv wie bei dem Rohre von

1518 und anscheinend unter Be*

nutzung desselben Modells ge*

formt. So wiederholt sich hier

das Gleiche wie bei den zwei an-

deren Rohren, daß in der Gießerei

fertige Musterstücke mehrfach

benutzt werden. Allen drei Rohren

ist gemeinsam, daß die Schild*

zapfen an der Verbindungsstelle

mit dem Rohrkörper sich zu

Scheiben erweitern, um mit diesen, innen an den

Laffetenwänden anliegend, dem Rohre beim Marsche,

und vor allem beim Schüsse, ein festes Widerlager zu

Geschützrohren von dem Zeichner nur in ihren Anfängen an*

gedeutet, zum Teil in lateinischen Majuskeln, dann in latei*

nischer Kursivschrift, und von einer andern Hand in deutscher

Kursivschrift ergänzt. Der die Abzeichnungen prüfende Be*

amte hat die Unterlassungen des Zeichners richtig gestellt.

Das deutsche Inhaltsverzeichnis deutet auf die Bestimmung

für den Gebrauch durch den deutschen Fürsten Diese Ab*

schrift kann von der Frankfurter oder der Erlanger Hand*

Schrift nicht erfolgt sein, denn in diesen beiden fehlt bei der

Nachtigal die Jahreszahl 1519, welche Gotha nachweist. Auch

die Frankfurter Handschrift steht an Genauigkeit weit hinter der

Wolfenbüttler zurück. Erlangen nähert sich ihr, ebenso Kassel.

Ob in Wolfenbüttel das Original erhalten ist, mag dahingestellt

bleiben, jedenfalls ist die dortige Handschrift ein durchaus

genaues, waffengeschichtlich hoch bedeutendes Dokument.

Die Pariser Handschrift ist nach der von Fave III, S. 223—232

und Tafel 35—38 gegebenen Beschreibung und Zeichnung keines*

wegs als das Original anzusehen, sie kennzeichnet sich vielmehr

als eine minderwertige Kopie, die noch weit größere Mängel

als die Gothaer Handschrift aufweist. (Beispiele dafür weiter

unten.) Mit letzterer hat sie neben dem spanischen das deutsche

Bild 9

V .

I .

I

I:

Der Hahn des

Meister Simon 1522

88

BAND 9

und Bodenstück werden nur noch durch einen das

Spruchband tragenden Reifen mit der Inschrift

Bild 8

V

Nachtigal, Gotha

„Meister Steffan zu Frankfurt“ getrennt. Der Boden

endet in einer schlichten Traube. Aber die Fläche

des Bodenstückes ist mit Bildwerk reich geschmückt,

das Original ausgegeben wird, von verschiedenem Werte. Auf

ihre Beurteilung durch Max Jähns und durch Essenwein ist in

Anmerkung 6 hingewiesen. Durch die Wiedergabe eines und

desselben Geschützes — der Nachtigal — nach vier in Deutschs

land erhaltenen Handschriften möge die Richtigkeit des Urteils

erhärtet werden. In Anmerkung 15 ist ausgeführt, daß die

genaue Übereinstimmung der Zeichnung eines Geschützes in

der Wolfenbütteier Handschrift mit dem im Artilleriemuseum

zu Paris befindlichem Originale dieses Geschützes dazu be*

rechtigt, auch für die sonstigen Zeichnungen dieser Handschrift

deren volle Richtigkeit in Bezug auf die Abmessungen und den

bildlichen Schmuck der dargestellten Geschütze anzunehmen.

Die Wolfenbüttler Zeichnungen sind scharf und klar. Der

rein spanische Text in dem Buche beweist, daß ein Spanier

es hergestellt hat. Dessen Unkenntnis der deutschen Sprache

erklärt auch die einzelnen unbedeutenden Schreibfehler in

den Sinnsprüchen.

Die Handschrift in Gotha charakterisiert sich als eine spätere —

wohl für den Herzog gefertigte — Abschrift. Seine Geschütze

waren ja auch in die Hand des Kaisers gefallen. Elegant

in der bildlichen Darstellung sind die Inschriften auf den

Franz von Sikkingen und seine Frau knieen betend

vor des Ritters Schutzpatron, dem hl. Franziskus, der

dargestellt ist, wie ihm der ge*

kreuzigte Heiland die Wundmale

aufprägt. Die acht Wappen der

acht Ahnen des Sickinger Ehe*

paares schließen die drei Bild®

nisse zu einer eindrucksvollen

Gruppe zusammen. Unter ihr

steht zunächst die Jahreszahl 1519

und dann der Sinnvers:

Ein Nachtigal bin ich genant

Liplich und schon ist mein Gesang

Wem ich sing dem ist die Zeitlang.

Das Rohr hat zwei Henkel, die

etwas hinter der Mittellinie der

Schildzapfenachse zurückstehen.

Gebildet werden diese durch zwei

Hundeköpfe, die sich um einen

Knochen zerren. Es ist dasselbe

Motiv wie bei dem Rohre von

1518 und anscheinend unter Be*

nutzung desselben Modells ge*

formt. So wiederholt sich hier

das Gleiche wie bei den zwei an-

deren Rohren, daß in der Gießerei

fertige Musterstücke mehrfach

benutzt werden. Allen drei Rohren

ist gemeinsam, daß die Schild*

zapfen an der Verbindungsstelle

mit dem Rohrkörper sich zu

Scheiben erweitern, um mit diesen, innen an den

Laffetenwänden anliegend, dem Rohre beim Marsche,

und vor allem beim Schüsse, ein festes Widerlager zu

Geschützrohren von dem Zeichner nur in ihren Anfängen an*

gedeutet, zum Teil in lateinischen Majuskeln, dann in latei*

nischer Kursivschrift, und von einer andern Hand in deutscher

Kursivschrift ergänzt. Der die Abzeichnungen prüfende Be*

amte hat die Unterlassungen des Zeichners richtig gestellt.

Das deutsche Inhaltsverzeichnis deutet auf die Bestimmung

für den Gebrauch durch den deutschen Fürsten Diese Ab*

schrift kann von der Frankfurter oder der Erlanger Hand*

Schrift nicht erfolgt sein, denn in diesen beiden fehlt bei der

Nachtigal die Jahreszahl 1519, welche Gotha nachweist. Auch

die Frankfurter Handschrift steht an Genauigkeit weit hinter der

Wolfenbüttler zurück. Erlangen nähert sich ihr, ebenso Kassel.

Ob in Wolfenbüttel das Original erhalten ist, mag dahingestellt

bleiben, jedenfalls ist die dortige Handschrift ein durchaus

genaues, waffengeschichtlich hoch bedeutendes Dokument.

Die Pariser Handschrift ist nach der von Fave III, S. 223—232

und Tafel 35—38 gegebenen Beschreibung und Zeichnung keines*

wegs als das Original anzusehen, sie kennzeichnet sich vielmehr

als eine minderwertige Kopie, die noch weit größere Mängel

als die Gothaer Handschrift aufweist. (Beispiele dafür weiter

unten.) Mit letzterer hat sie neben dem spanischen das deutsche

Bild 9

V .

I .

I

I:

Der Hahn des

Meister Simon 1522