HEFT 3

BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER

89

bieten, das ein seitliches

Verschieben oder Schlot*

tern des Rohres verhin*

dert. Ferner ist es eigen*

artig, daß die Schild*

zapfen von der Mitte ihrer

äußeren kreisrunden Ab*

schlußfläche ausgehend

eine ebenfalls runde Aus*

höhlung aufweisen. Bei

dem Solms’schen Rohre

hat diese Aushöhlung in

dem 8 cm starken Schild*

zapfen einenDurchmesser

von 3 cm und eine Tiefe

von 6,5 cm. Aus der Guß*

technik ergibt sich keine

Deutung hierfür. Viel*

leicht griff die Schild*

zapfenpfanne oder ihr

Deckel mit einem eisernen

Dorn von außen in

dieseHöhlunghinein, um

ein seitliches Schlottern

des Rohres innerhalb

der Laffetenwände noch

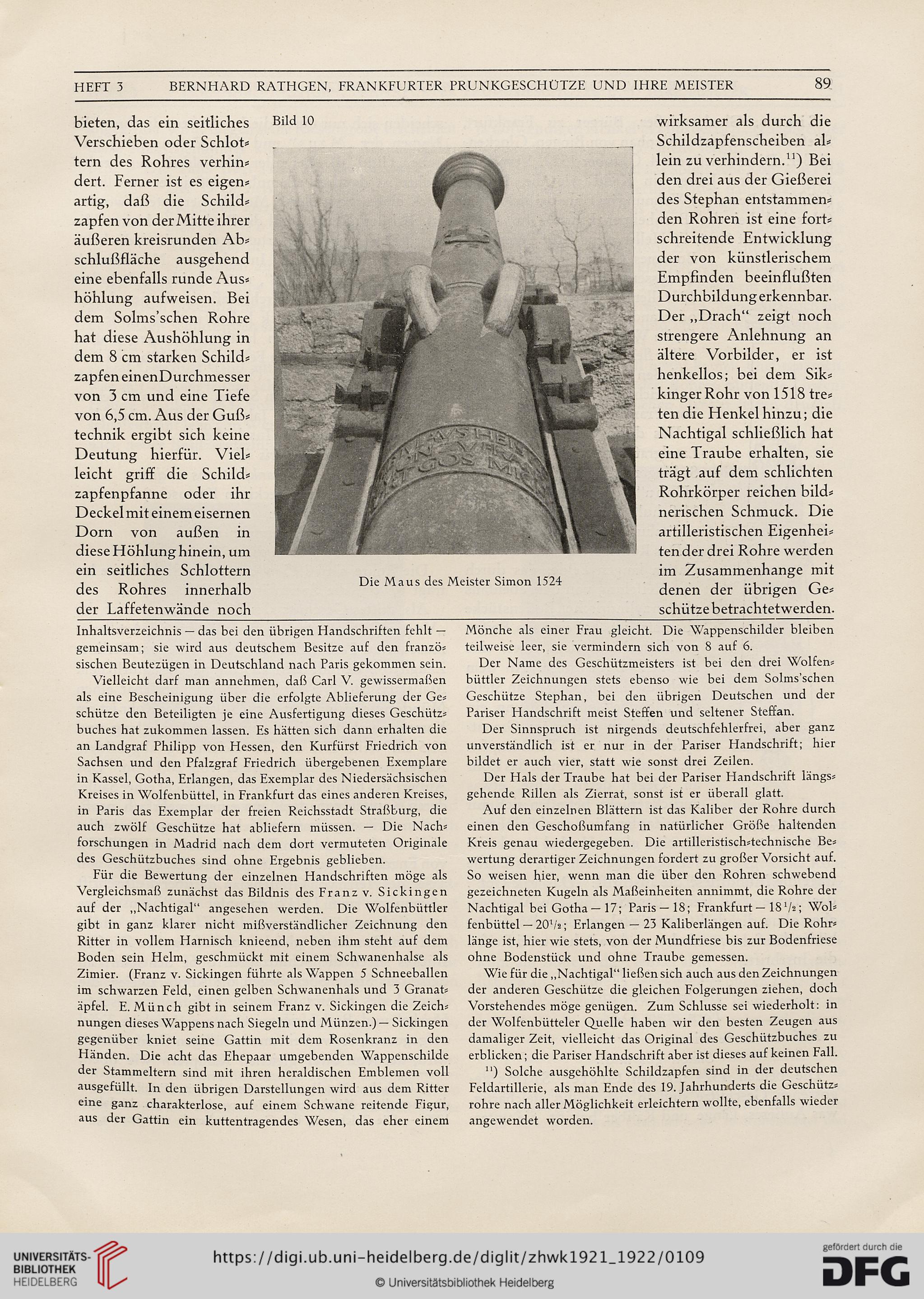

Bild 10

Die Maus des Meister Simon 1524

wirksamer als durch die

Schildzapfenscheiben al*

lein zu verhindern.11) Bei

den drei aus der Gießerei

des Stephan entstammen*

den Rohren ist eine fort*

schreitende Entwicklung

der von künstlerischem

Empfinden beeinflußten

Durchbildungerkennbar.

Der „Drach“ zeigt noch

strengere Anlehnung an

ältere Vorbilder, er ist

henkellos; bei dem Sik*

kinger Rohr von 1518 tre*

ten die Henkel hinzu; die

Nachtigal schließlich hat

eine Traube erhalten, sie

trägt auf dem schlichten

Rohrkörper reichen bild*

nerischen Schmuck. Die

artilleristischen Eigenhei*

ten der drei Rohre werden

im Zusammenhänge mit

denen der übrigen Ge*

schütze betrachtetwerden.

Inhaltsverzeichnis — das bei den übrigen Handschriften fehlt —

gemeinsam; sie wird aus deutschem Besitze auf den franzö*

sischen Beutezügen in Deutschland nach Paris gekommen sein.

Vielleicht darf man annehmen, daß Carl V. gewissermaßen

als eine Bescheinigung über die erfolgte Ablieferung der Ge*

schütze den Beteiligten je eine Ausfertigung dieses Geschütz*

buches hat zukommen lassen. Es hätten sich dann erhalten die

an Landgraf Philipp von Hessen, den Kurfürst Friedrich von

Sachsen und den Pfalzgraf Friedrich übergebenen Exemplare

in Kassel, Gotha, Erlangen, das Exemplar des Niedersächsischen

Kreises in Wolfenbüttel, in Frankfurt das eines anderen Kreises,

in Paris das Exemplar der freien Reichsstadt Straßburg, die

auch zwölf Geschütze hat abliefern müssen. — Die Nach*

forschungen in Madrid nach dem dort vermuteten Originale

des Geschützbuches sind ohne Ergebnis geblieben.

Für die Bewertung der einzelnen Handschriften möge als

Vergleichsmaß zunächst das Bildnis des Franz v. Sickingen

auf der „Nachtigal“ angesehen werden. Die Wolfenbüttler

gibt in ganz klarer nicht mißverständlicher Zeichnung den

Ritter in vollem Harnisch knieend, neben ihm steht auf dem

Boden sein Helm, geschmückt mit einem Schwanenhalse als

Zimier. (Franz v. Sickingen führte als Wappen 5 Schneeballen

im schwarzen Feld, einen gelben Schwanenhals und 3 Granat*

äpfel. E. Münch gibt in seinem Franz v. Sickingen die Zeich*

nungen dieses Wappens nach Siegeln und Münzen.) — Sickingen

gegenüber kniet seine Gattin mit dem Rosenkranz in den

Händen. Die acht das Ehepaar umgebenden Wappenschilde

der Stammeltern sind mit ihren heraldischen Emblemen voll

ausgefüllt. In den übrigen Darstellungen wird aus dem Ritter

eine ganz charakterlose, auf einem Schwane reitende Figur,

aus der Gattin ein kuttentragendes Wesen, das eher einem

Mönche als einer Frau gleicht. Die Wappenschilder bleiben

teilweise leer, sie vermindern sich von 8 auf 6.

Der Name des Geschützmeisters ist bei den drei Wolfen*

büttler Zeichnungen stets ebenso wie bei dem Solms’schen

Geschütze Stephan, bei den übrigen Deutschen und der

Pariser Handschrift meist Steffen und seltener Steffan.

Der Sinnspruch ist nirgends deutschfehlerfrei, aber ganz

unverständlich ist er nur in der Pariser Handschrift; hier

bildet er auch vier, statt wie sonst drei Zeilen.

Der Hals der Traube hat bei der Pariser Handschrift längs*

gehende Rillen als Zierrat, sonst ist er überall glatt.

Auf den einzelnen Blättern ist das Kaliber der Rohre durch

einen den Geschoßumfang in natürlicher Größe haltenden

Kreis genau wiedergegeben. Die artilleristisch*technische Be*

wertung derartiger Zeichnungen fordert zu großer Vorsicht auf.

So weisen hier, wenn man die über den Rohren schwebend

gezeichneten Kugeln als Maßeinheiten annimmt, die Rohre der

Nachtigal bei Gotha—17; Paris —18; Frankfurt—18’/s; Wol*

fenbüttel — 2O'/s; Erlangen — 23 Kaliberlängen auf. Die Rohr*

länge ist, hier wie stets, von der Mundfriese bis zur Bodenfriese

ohne Bodenstück und ohne Traube gemessen.

Wie für die „Nachtigal“ ließen sich auch aus den Zeichnungen

der anderen Geschütze die gleichen Folgerungen ziehen, doch

Vorstehendes möge genügen. Zum Schlüsse sei wiederholt: in

der Wolfenbütteier Quelle haben wir den besten Zeugen aus

damaliger Zeit, vielleicht das Original des Geschützbuches zu

erblicken; die Pariser Handschrift aber ist dieses auf keinen Fall.

’*) Solche ausgehöhlte Schildzapfen sind in der deutschen

Feldartillerie, als man Ende des 19. Jahrhunderts die Geschütz*

rohre nach aller Möglichkeit erleichtern wollte, ebenfalls wieder

angewendet worden.

BERNHARD RATHGEN, FRANKFURTER PRUNKGESCHÜTZE UND IHRE MEISTER

89

bieten, das ein seitliches

Verschieben oder Schlot*

tern des Rohres verhin*

dert. Ferner ist es eigen*

artig, daß die Schild*

zapfen von der Mitte ihrer

äußeren kreisrunden Ab*

schlußfläche ausgehend

eine ebenfalls runde Aus*

höhlung aufweisen. Bei

dem Solms’schen Rohre

hat diese Aushöhlung in

dem 8 cm starken Schild*

zapfen einenDurchmesser

von 3 cm und eine Tiefe

von 6,5 cm. Aus der Guß*

technik ergibt sich keine

Deutung hierfür. Viel*

leicht griff die Schild*

zapfenpfanne oder ihr

Deckel mit einem eisernen

Dorn von außen in

dieseHöhlunghinein, um

ein seitliches Schlottern

des Rohres innerhalb

der Laffetenwände noch

Bild 10

Die Maus des Meister Simon 1524

wirksamer als durch die

Schildzapfenscheiben al*

lein zu verhindern.11) Bei

den drei aus der Gießerei

des Stephan entstammen*

den Rohren ist eine fort*

schreitende Entwicklung

der von künstlerischem

Empfinden beeinflußten

Durchbildungerkennbar.

Der „Drach“ zeigt noch

strengere Anlehnung an

ältere Vorbilder, er ist

henkellos; bei dem Sik*

kinger Rohr von 1518 tre*

ten die Henkel hinzu; die

Nachtigal schließlich hat

eine Traube erhalten, sie

trägt auf dem schlichten

Rohrkörper reichen bild*

nerischen Schmuck. Die

artilleristischen Eigenhei*

ten der drei Rohre werden

im Zusammenhänge mit

denen der übrigen Ge*

schütze betrachtetwerden.

Inhaltsverzeichnis — das bei den übrigen Handschriften fehlt —

gemeinsam; sie wird aus deutschem Besitze auf den franzö*

sischen Beutezügen in Deutschland nach Paris gekommen sein.

Vielleicht darf man annehmen, daß Carl V. gewissermaßen

als eine Bescheinigung über die erfolgte Ablieferung der Ge*

schütze den Beteiligten je eine Ausfertigung dieses Geschütz*

buches hat zukommen lassen. Es hätten sich dann erhalten die

an Landgraf Philipp von Hessen, den Kurfürst Friedrich von

Sachsen und den Pfalzgraf Friedrich übergebenen Exemplare

in Kassel, Gotha, Erlangen, das Exemplar des Niedersächsischen

Kreises in Wolfenbüttel, in Frankfurt das eines anderen Kreises,

in Paris das Exemplar der freien Reichsstadt Straßburg, die

auch zwölf Geschütze hat abliefern müssen. — Die Nach*

forschungen in Madrid nach dem dort vermuteten Originale

des Geschützbuches sind ohne Ergebnis geblieben.

Für die Bewertung der einzelnen Handschriften möge als

Vergleichsmaß zunächst das Bildnis des Franz v. Sickingen

auf der „Nachtigal“ angesehen werden. Die Wolfenbüttler

gibt in ganz klarer nicht mißverständlicher Zeichnung den

Ritter in vollem Harnisch knieend, neben ihm steht auf dem

Boden sein Helm, geschmückt mit einem Schwanenhalse als

Zimier. (Franz v. Sickingen führte als Wappen 5 Schneeballen

im schwarzen Feld, einen gelben Schwanenhals und 3 Granat*

äpfel. E. Münch gibt in seinem Franz v. Sickingen die Zeich*

nungen dieses Wappens nach Siegeln und Münzen.) — Sickingen

gegenüber kniet seine Gattin mit dem Rosenkranz in den

Händen. Die acht das Ehepaar umgebenden Wappenschilde

der Stammeltern sind mit ihren heraldischen Emblemen voll

ausgefüllt. In den übrigen Darstellungen wird aus dem Ritter

eine ganz charakterlose, auf einem Schwane reitende Figur,

aus der Gattin ein kuttentragendes Wesen, das eher einem

Mönche als einer Frau gleicht. Die Wappenschilder bleiben

teilweise leer, sie vermindern sich von 8 auf 6.

Der Name des Geschützmeisters ist bei den drei Wolfen*

büttler Zeichnungen stets ebenso wie bei dem Solms’schen

Geschütze Stephan, bei den übrigen Deutschen und der

Pariser Handschrift meist Steffen und seltener Steffan.

Der Sinnspruch ist nirgends deutschfehlerfrei, aber ganz

unverständlich ist er nur in der Pariser Handschrift; hier

bildet er auch vier, statt wie sonst drei Zeilen.

Der Hals der Traube hat bei der Pariser Handschrift längs*

gehende Rillen als Zierrat, sonst ist er überall glatt.

Auf den einzelnen Blättern ist das Kaliber der Rohre durch

einen den Geschoßumfang in natürlicher Größe haltenden

Kreis genau wiedergegeben. Die artilleristisch*technische Be*

wertung derartiger Zeichnungen fordert zu großer Vorsicht auf.

So weisen hier, wenn man die über den Rohren schwebend

gezeichneten Kugeln als Maßeinheiten annimmt, die Rohre der

Nachtigal bei Gotha—17; Paris —18; Frankfurt—18’/s; Wol*

fenbüttel — 2O'/s; Erlangen — 23 Kaliberlängen auf. Die Rohr*

länge ist, hier wie stets, von der Mundfriese bis zur Bodenfriese

ohne Bodenstück und ohne Traube gemessen.

Wie für die „Nachtigal“ ließen sich auch aus den Zeichnungen

der anderen Geschütze die gleichen Folgerungen ziehen, doch

Vorstehendes möge genügen. Zum Schlüsse sei wiederholt: in

der Wolfenbütteier Quelle haben wir den besten Zeugen aus

damaliger Zeit, vielleicht das Original des Geschützbuches zu

erblicken; die Pariser Handschrift aber ist dieses auf keinen Fall.

’*) Solche ausgehöhlte Schildzapfen sind in der deutschen

Feldartillerie, als man Ende des 19. Jahrhunderts die Geschütz*

rohre nach aller Möglichkeit erleichtern wollte, ebenfalls wieder

angewendet worden.