Der Bildhauer Qeocg Cbclicf)

üou

6. Tiet^c s Cont’at — IDicn

\ I on den Pariser Künstlern hört man erst, wenn sie

v über Vierzig sind; von den Wienern hat man

meistens nur Grund zu reden, wenn sie ganz jung sind.

Wien ist die Stadt der Versprechungen, die die späteren

Jahre nicht einlösen; es ist die Stadt der Frühreifen, die

der Tod vollendet. Auch der Kunstschriftsteller, der

aufmerksam auf jede neue Erscheinung achtet, der die

Künstler seiner Stadt begleitet, um die Brücke zum

Publikum zu schlagen, wird immer wieder auf die Jüng-

sten gewiesen.

Mein Mann hat über Georg Ehrlich schon vor fast

einem Jahrzehnt geschrieben (in Bildende Künste 1921,

Heft 9/10). Damals stand der Vicrundzwanzigjährige

als eine geschlossene Persönlichkeit da. Heise hatte

seine Originallithographie „Tröstung“ in den „Genius“

(1. Buch, 1920) aufgenommen, der O. C. Rechtverlag

seine „Biblische Mappe“ erscheinen lassen; Paul

Cassirer verlegte seine Radierungen und Lithos und

machte seine erste Ausstellung in Berlin, die ersten Bild-

nisse von Elisabeth Bcrgner kamen heraus, das Mäd-

chenbildnis „Gine“ im Euphorionverlag, das so zwin-

gend war, daß es noch Jahre nachher für die Sammlung

„Kindergeschichten“ als Titelblatt geeignet war.

Ehrlich war damals einer der Jüngsten; er ist 1897

(damit ich das bißchen Biographie gleich vorwegnehme)

in Wien geboren, hat hier ein paar Jahre das Gymna-

sium besucht, kam aber, da er Bildhauer oder Maler

werden wollte, in die Kunstgewerbeschule. Dem

Architekten Oskar Strnacl, der nicht nur Architektur

sondern Klarheit und selbständiges Denken lehrte, fühlt

er sich am meisten zu Dank verpflichtet. Dann kam der

Krieg; Ehrlich stand die ganze Zeit im Felde, Infanterie-

offizier an der Ost- und Südfront. Der Krieg ist zu

Ende; der behütete Knabe, der ohne nahe Sorge seinen

Bildungsweg wählen und nach allen Seiten ausholend

durchschreiten konnte, erwachte zur erschreckenden

Wirklichkeit: arbeiten zu müssen, um leben zu können.

Da half ihm seine Begabung zur Graphik, die am leich-

testen den Forderungen des Tages dienen kann. Die

Malerei ging daneben, wenn sie gelegentlich im Atelier

ihm zur Verfügung stand und Muße für sie blieb.

Wenn ich an einen der Köpfe von damals denke,

etwa an die Bildnislithographie der Bergner von 1921

(Verlag Cassirer, wiederholt abgebildet, zuletzt in der

Luxusausgabe von Eloesscrs Bergnerbuch), so ist in

diesem Blatt — in allen Blättern dieser Zeit — die

Objektivität der Erscheinung dem seelischen Erlebnis

durchaus untergeordnet. Die Augen riesengroß, die

eigenwillige Stirn wie ein Gewächs für sich, von dem

die Haare —- Wille und Wind —- zurückwehen; wie ein

erzürnter Engel jagt das drängende Profil über das

Blatt. Es ist nicht die Bergner wie sie leibt und lebt,

aber es ist ihr Spiel, das ans Herz greift . . . Wenn

ich an einen der Köpfe von damals denke, so halte ich

inne; mich zwingt der Fanatismus, der von der

Schöpfung ausgeht; es ist ein Ziel erreicht, hier ist ein

Ende, es geht nicht weiter.

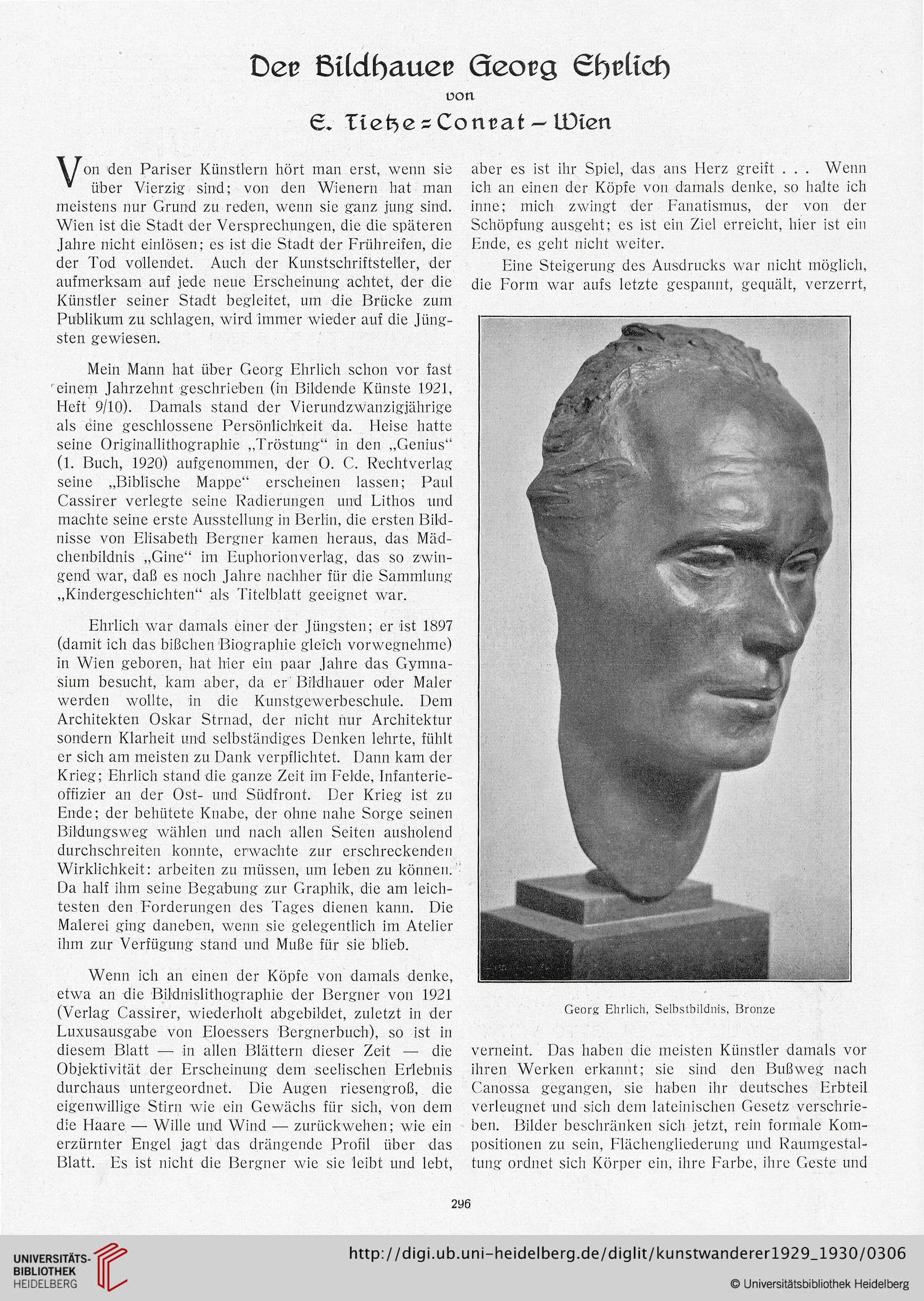

Eine Steigerung des Ausdrucks war nicht möglich,

die Form war aufs letzte gespannt, gequält, verzerrt,

Georg Ehrlich, Selbstbildnis, Bronze

verneint. Das haben die meisten Künstler damals vor

ihren Werken erkannt; sie sind den Bußweg nach

Canossa gegangen, sie haben ihr deutsches Erbteil

verleugnet und sich dem lateinischen Gesetz verschrie-

ben. Bilder beschränken sich jetzt, rein formale Kom-

positionen zu sein, Flächengliederung und Raumgestal-

tung ordnet sich Körper ein, ihre Farbe, ihre Geste und

296

üou

6. Tiet^c s Cont’at — IDicn

\ I on den Pariser Künstlern hört man erst, wenn sie

v über Vierzig sind; von den Wienern hat man

meistens nur Grund zu reden, wenn sie ganz jung sind.

Wien ist die Stadt der Versprechungen, die die späteren

Jahre nicht einlösen; es ist die Stadt der Frühreifen, die

der Tod vollendet. Auch der Kunstschriftsteller, der

aufmerksam auf jede neue Erscheinung achtet, der die

Künstler seiner Stadt begleitet, um die Brücke zum

Publikum zu schlagen, wird immer wieder auf die Jüng-

sten gewiesen.

Mein Mann hat über Georg Ehrlich schon vor fast

einem Jahrzehnt geschrieben (in Bildende Künste 1921,

Heft 9/10). Damals stand der Vicrundzwanzigjährige

als eine geschlossene Persönlichkeit da. Heise hatte

seine Originallithographie „Tröstung“ in den „Genius“

(1. Buch, 1920) aufgenommen, der O. C. Rechtverlag

seine „Biblische Mappe“ erscheinen lassen; Paul

Cassirer verlegte seine Radierungen und Lithos und

machte seine erste Ausstellung in Berlin, die ersten Bild-

nisse von Elisabeth Bcrgner kamen heraus, das Mäd-

chenbildnis „Gine“ im Euphorionverlag, das so zwin-

gend war, daß es noch Jahre nachher für die Sammlung

„Kindergeschichten“ als Titelblatt geeignet war.

Ehrlich war damals einer der Jüngsten; er ist 1897

(damit ich das bißchen Biographie gleich vorwegnehme)

in Wien geboren, hat hier ein paar Jahre das Gymna-

sium besucht, kam aber, da er Bildhauer oder Maler

werden wollte, in die Kunstgewerbeschule. Dem

Architekten Oskar Strnacl, der nicht nur Architektur

sondern Klarheit und selbständiges Denken lehrte, fühlt

er sich am meisten zu Dank verpflichtet. Dann kam der

Krieg; Ehrlich stand die ganze Zeit im Felde, Infanterie-

offizier an der Ost- und Südfront. Der Krieg ist zu

Ende; der behütete Knabe, der ohne nahe Sorge seinen

Bildungsweg wählen und nach allen Seiten ausholend

durchschreiten konnte, erwachte zur erschreckenden

Wirklichkeit: arbeiten zu müssen, um leben zu können.

Da half ihm seine Begabung zur Graphik, die am leich-

testen den Forderungen des Tages dienen kann. Die

Malerei ging daneben, wenn sie gelegentlich im Atelier

ihm zur Verfügung stand und Muße für sie blieb.

Wenn ich an einen der Köpfe von damals denke,

etwa an die Bildnislithographie der Bergner von 1921

(Verlag Cassirer, wiederholt abgebildet, zuletzt in der

Luxusausgabe von Eloesscrs Bergnerbuch), so ist in

diesem Blatt — in allen Blättern dieser Zeit — die

Objektivität der Erscheinung dem seelischen Erlebnis

durchaus untergeordnet. Die Augen riesengroß, die

eigenwillige Stirn wie ein Gewächs für sich, von dem

die Haare —- Wille und Wind —- zurückwehen; wie ein

erzürnter Engel jagt das drängende Profil über das

Blatt. Es ist nicht die Bergner wie sie leibt und lebt,

aber es ist ihr Spiel, das ans Herz greift . . . Wenn

ich an einen der Köpfe von damals denke, so halte ich

inne; mich zwingt der Fanatismus, der von der

Schöpfung ausgeht; es ist ein Ziel erreicht, hier ist ein

Ende, es geht nicht weiter.

Eine Steigerung des Ausdrucks war nicht möglich,

die Form war aufs letzte gespannt, gequält, verzerrt,

Georg Ehrlich, Selbstbildnis, Bronze

verneint. Das haben die meisten Künstler damals vor

ihren Werken erkannt; sie sind den Bußweg nach

Canossa gegangen, sie haben ihr deutsches Erbteil

verleugnet und sich dem lateinischen Gesetz verschrie-

ben. Bilder beschränken sich jetzt, rein formale Kom-

positionen zu sein, Flächengliederung und Raumgestal-

tung ordnet sich Körper ein, ihre Farbe, ihre Geste und

296