Werk „Glas“ mit den Worten: „Glas ist ein außerordent-

liches Material“. In Kenntnis der Möglichkeiten und

Werte dieses in der Architektur früher nicht genügend

ausgenützten Materials tritt er dafür ein. Frei von der

utopistischen Extatik des Dichters Paul Scheerbart, der

1914 in der Verwirklichung der Glasarchitektur das

Paradies auf Erden sah, weist er klar und sachlich, nur

durchglüht von Liebe zu diesem „außerordentlichen

Material“ auf seine Vorzüge und Brauchbarkeit hin. Das

Glas birgt eine ganze Reihe neuer ästhetischer Effekte

und bautechnischer Möglichkeiten in sich, denn: „Es ist

die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zu-

gleich. Es schließt und öffnet und nicht nur in einer,

sondern in vielen Richtungen“. Die Glasarchitektur for-

dert überhaupt eine ganz neue Einstellung zur Architek-

tur: die „Auflösung der Außenhaut zu Nichts“ und das

„Sichtbarmachen räumlicher Tiefen“. „Die tragende

Kraft wird ins Innere verlegt“ und die Außenwand „be-

freit von tragenden Elementen ist schließende, licht-

einlassende Hülle“. Die Architektur wird damit dem

Organismus der Stadt, der Straße, dem Leben und Trei-

ben der Welt überhaupt näher gebracht. Ein Bau ist

keine durch Mauern isolierte eigene Welt, sondern steht

in engster Korrespondenz mit seiner Umwelt überhaupt.

In verschiedenen Ladenbauten brachte Korn das

Material des Glases zur Anwendung und überall glückte

es ihm auch außerordentlich gut. Ein Parfümerie-Laden

mit Straßenvitrine ganz aus Glas zeigt durch die Klar-

heit und Transparenz der Architektur harmonische Be-

tonung der subtilen Waren. Ein Fleischerladen eben-

falls aus Glas wirkt erfreulich hygienisch, appetitlich

und sauber, und dokumentiert, wie geeignetes Material

auch bauliche Schönheit mit sich führen muß. Das

Projekt einer Fabriksanlage aus weißem Glasurstein er-

schließt die Verwertung des Materials auch bei umfang-

reichen Bauaufgaben.

Der Meiftßc H- ID. oon CbernniK und feine Schute

oon

IDUbeltn lutrittszDresden

Schluß*)

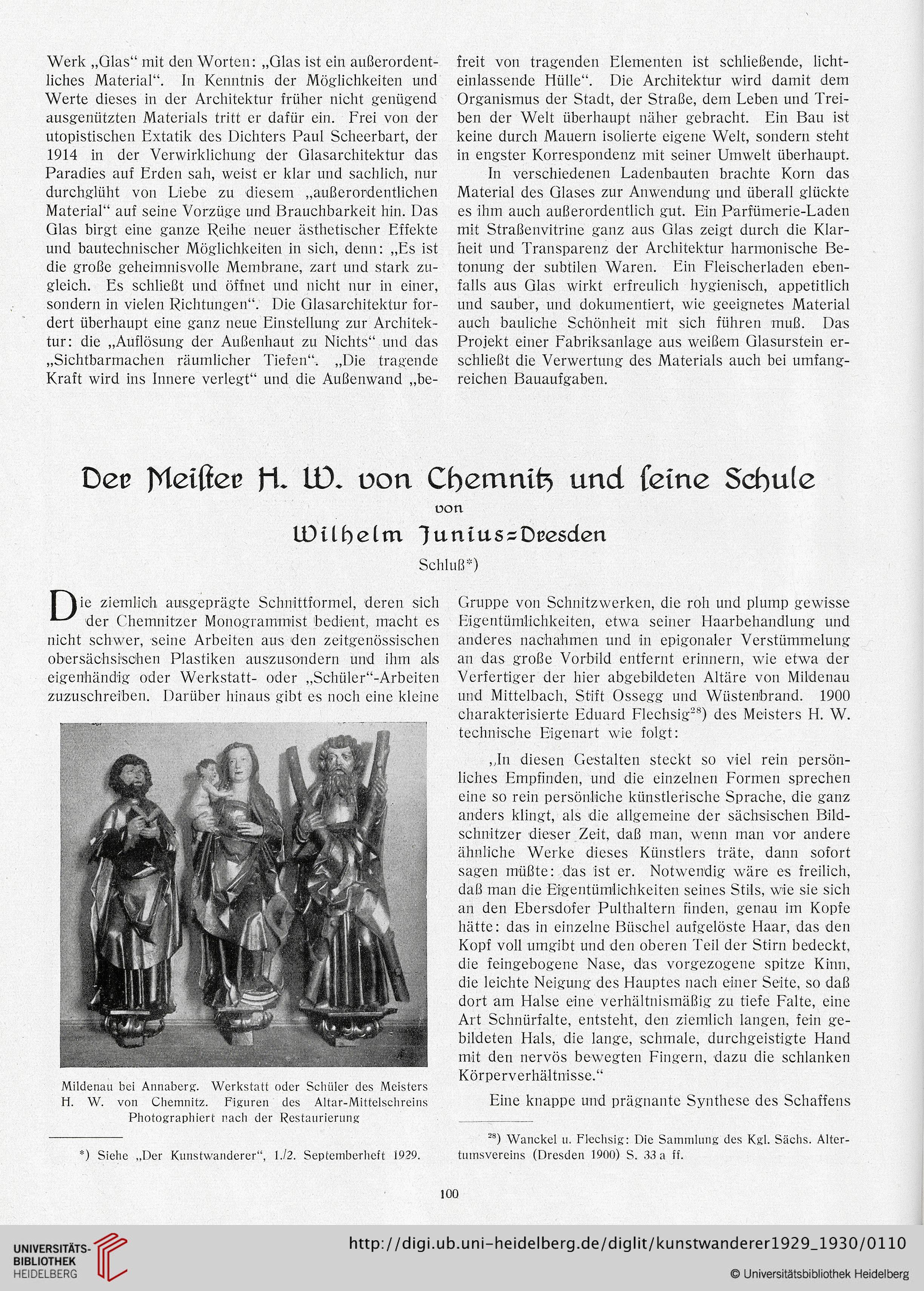

jie ziemlich ausgeprägte Schnittformel, deren sich

^ der Chemnitzer Monogrammist bedient, macht es

nicht schwer, seine Arbeiten aus den zeitgenössischen

obersächsi'schen Plastiken auszusondern und ihm als

eigenhändig oder Werkstatt- oder „Schüler“-Arbeiten

zuzuschreiben. Darüber hinaus gibt es noch eine kleine

Mildenau bei Annaberg. Werkstatt oder Schüler des Meisters

H. W. von Chemnitz. Figuren des Altar-Mittelschreins

Photographiert nach der Restaurierung

*) Siehe „Der Kunstwanderer“, 1.12. Septemberheft 1929.

Gruppe von Schnitzwerken, die roh und plump gewisse

Eigentümlichkeiten, etwa seiner Haarbehandlung und

anderes nachahmen und in epigonaler Verstümmelung

an das große Vorbild entfernt erinnern, wie etwa der

Verfertiger der hier abgebildeten Altäre von Mildenau

und Mittelbach, Stift Ossegg und Wüsterfbrand. 1900

charakterisierte Eduard Flechsig28) des Meisters H. W.

technische Eigenart wie folgt:

„In diesen Gestalten steckt so viel rein persön-

liches Empfinden, und die einzelnen Formen sprechen

eine so rein persönliche künstlerische Sprache, die ganz

anders klingt, als die allgemeine der sächsischen Bild-

schnitzer dieser Zeit, daß man, wenn man vor andere

ähnliche Werke dieses Künstlers träte, dann sofort

sagen müßte: das ist er. Notwendig wäre es freilich,

daß man die Eigentümlichkeiten seines Stils, wie sie sich

an den Ebersdofer Pulthaltern finden, genau im Kopfe

hätte: das in einzelne Büschel aufgelöste Haar, das den

Kopf voll umgibt und den oberen Teil der Stirn bedeckt,

die feingebogene Nase, das vorgezogene spitze Kinn,

die leichte Neigung des Hauptes nach einer Seite, so daß

dort am Halse eine verhältnismäßig zu tiefe Falte, eine

Art Schnürfalte, entsteht, den ziemlich langen, fein ge-

bildeten Hals, die lange, schmale, durchgeistigte Hand

mit den nervös bewegten Fingern, dazu die schlanken

Körperverhältnisse.“

Eine knappe und prägnante Synthese des Schaffens

28) Wanckel u. Flechsig: Die Sammlung des Kgl. Sächs. Alter-

tumsvereins (Dresden 1900) S. 33 a ff.

100

liches Material“. In Kenntnis der Möglichkeiten und

Werte dieses in der Architektur früher nicht genügend

ausgenützten Materials tritt er dafür ein. Frei von der

utopistischen Extatik des Dichters Paul Scheerbart, der

1914 in der Verwirklichung der Glasarchitektur das

Paradies auf Erden sah, weist er klar und sachlich, nur

durchglüht von Liebe zu diesem „außerordentlichen

Material“ auf seine Vorzüge und Brauchbarkeit hin. Das

Glas birgt eine ganze Reihe neuer ästhetischer Effekte

und bautechnischer Möglichkeiten in sich, denn: „Es ist

die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zu-

gleich. Es schließt und öffnet und nicht nur in einer,

sondern in vielen Richtungen“. Die Glasarchitektur for-

dert überhaupt eine ganz neue Einstellung zur Architek-

tur: die „Auflösung der Außenhaut zu Nichts“ und das

„Sichtbarmachen räumlicher Tiefen“. „Die tragende

Kraft wird ins Innere verlegt“ und die Außenwand „be-

freit von tragenden Elementen ist schließende, licht-

einlassende Hülle“. Die Architektur wird damit dem

Organismus der Stadt, der Straße, dem Leben und Trei-

ben der Welt überhaupt näher gebracht. Ein Bau ist

keine durch Mauern isolierte eigene Welt, sondern steht

in engster Korrespondenz mit seiner Umwelt überhaupt.

In verschiedenen Ladenbauten brachte Korn das

Material des Glases zur Anwendung und überall glückte

es ihm auch außerordentlich gut. Ein Parfümerie-Laden

mit Straßenvitrine ganz aus Glas zeigt durch die Klar-

heit und Transparenz der Architektur harmonische Be-

tonung der subtilen Waren. Ein Fleischerladen eben-

falls aus Glas wirkt erfreulich hygienisch, appetitlich

und sauber, und dokumentiert, wie geeignetes Material

auch bauliche Schönheit mit sich führen muß. Das

Projekt einer Fabriksanlage aus weißem Glasurstein er-

schließt die Verwertung des Materials auch bei umfang-

reichen Bauaufgaben.

Der Meiftßc H- ID. oon CbernniK und feine Schute

oon

IDUbeltn lutrittszDresden

Schluß*)

jie ziemlich ausgeprägte Schnittformel, deren sich

^ der Chemnitzer Monogrammist bedient, macht es

nicht schwer, seine Arbeiten aus den zeitgenössischen

obersächsi'schen Plastiken auszusondern und ihm als

eigenhändig oder Werkstatt- oder „Schüler“-Arbeiten

zuzuschreiben. Darüber hinaus gibt es noch eine kleine

Mildenau bei Annaberg. Werkstatt oder Schüler des Meisters

H. W. von Chemnitz. Figuren des Altar-Mittelschreins

Photographiert nach der Restaurierung

*) Siehe „Der Kunstwanderer“, 1.12. Septemberheft 1929.

Gruppe von Schnitzwerken, die roh und plump gewisse

Eigentümlichkeiten, etwa seiner Haarbehandlung und

anderes nachahmen und in epigonaler Verstümmelung

an das große Vorbild entfernt erinnern, wie etwa der

Verfertiger der hier abgebildeten Altäre von Mildenau

und Mittelbach, Stift Ossegg und Wüsterfbrand. 1900

charakterisierte Eduard Flechsig28) des Meisters H. W.

technische Eigenart wie folgt:

„In diesen Gestalten steckt so viel rein persön-

liches Empfinden, und die einzelnen Formen sprechen

eine so rein persönliche künstlerische Sprache, die ganz

anders klingt, als die allgemeine der sächsischen Bild-

schnitzer dieser Zeit, daß man, wenn man vor andere

ähnliche Werke dieses Künstlers träte, dann sofort

sagen müßte: das ist er. Notwendig wäre es freilich,

daß man die Eigentümlichkeiten seines Stils, wie sie sich

an den Ebersdofer Pulthaltern finden, genau im Kopfe

hätte: das in einzelne Büschel aufgelöste Haar, das den

Kopf voll umgibt und den oberen Teil der Stirn bedeckt,

die feingebogene Nase, das vorgezogene spitze Kinn,

die leichte Neigung des Hauptes nach einer Seite, so daß

dort am Halse eine verhältnismäßig zu tiefe Falte, eine

Art Schnürfalte, entsteht, den ziemlich langen, fein ge-

bildeten Hals, die lange, schmale, durchgeistigte Hand

mit den nervös bewegten Fingern, dazu die schlanken

Körperverhältnisse.“

Eine knappe und prägnante Synthese des Schaffens

28) Wanckel u. Flechsig: Die Sammlung des Kgl. Sächs. Alter-

tumsvereins (Dresden 1900) S. 33 a ff.

100