X, 2

DIE GARTENKUNST.

19

II. Sein Wirken in Hannover*).

In Hannover eröffnete sich ihm ein neues, dank-

bares Arbeitsfeld, wo er seine Kenntnisse, seine künst-

lerische Befähigung und sein Talent zum Organisieren

in glücklichster Weise entfalten konnte. Es war für

ihn günstig, daß Hannover, wie noch manche andere

Stadt, bis dahin keine geordnete, selbständige Garten-

verwaltung hatte, so daß eine Menge von Aufgaben

der Lösung harrten. Freilich gehörte ein gewandter

und kampfesfroher Mann dazu, um der Schwierigkeiten

Herr zu werden, welche bei derartigen Gelegenheiten

zu überwinden sind. Ein Blick in die Hannoversche

Tagespresse jener Zeit läßt unsern Trip als einen

Vandalen erscheinen, der nicht einmal vor ehrwürdigen

Teilanspruch auf den Ruf als Gartenstadt erheben.

Innerhalb der Stadt waren der Georgsplatz, der Prinzen-

wall, der Friedrichswall, der Simonsplatz, der Klages-

markt, die Anlagen an der Christuskirche und der

Raschplatz gärtnerisch ausgestattet. Doch ließ ihre

Haltung zum Teil recht zu wünschen übrig; war doch

z. B. der Klagesmarkt nur eine mit Graswuchs bedeckte

Fläche. 1882 kam der Königsworther Platz hinzu und

1889 der Theaterplatz, welcher aus fiskalischem in

städtischen Besitz überging.

Die Baumpflanzungen in den Straßen zählten etwa

3500 Bäume. Später wurden dazu noch etwa 1300

Bäume vom Fiskus und der Provinzialverwaltung über-

nommen.

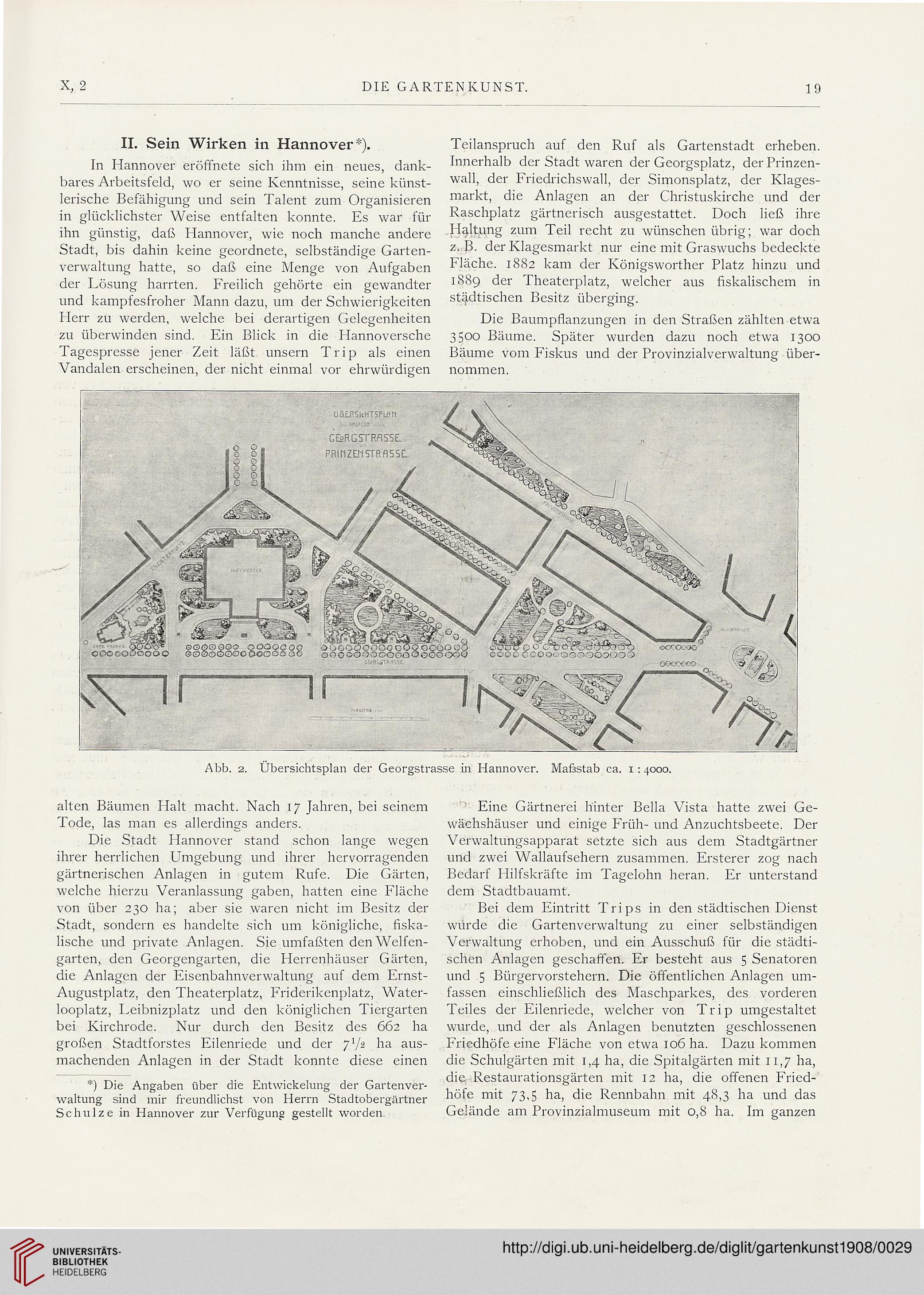

Abb. 2. Übersichtsplan der Georgstrasse in Hannover. Maßstab ca. 1:4000.

alten Bäumen Halt macht. Nach 17 Jahren, bei seinem

Tode, las man es allerdings anders.

Die Stadt Hannover stand schon lange wegen

ihrer herrlichen Umgebung und ihrer hervorragenden

gärtnerischen Anlagen in gutem Rufe. Die Gärten,

welche hierzu Veranlassung gaben, hatten eine Fläche

von über 230 ha; aber sie waren nicht im Besitz der

Stadt, sondern es handelte sich um königliche, fiska-

lische und private Anlagen. Sie umfaßten den Weifen-

garten, den Georgengarten, die Herrenhäuser Gärten,

die Anlagen der Eisenbahnverwaltung auf dem Ernst-

Augustplatz, den Theaterplatz, Friderikenplatz, Water-

looplatz, Leibnizplatz und den königlichen Tiergarten

bei Kirchrode. Nur durch den Besitz des 662 ha

großen Stadtforstes Eilenriede und der 71/2 ha aus-

machenden Anlagen in der Stadt konnte diese einen

*) Die Angaben über die Entwickelung der Gartenver-

waltung sind mir freundlichst von Herrn Stadtobergärtner

Schulze in Hannover zur Verfügung gestellt worden.

Eine Gärtnerei hinter Bella Vista hatte zwei Ge-

wächshäuser und einige Früh- und Anzuchtsbeete. Der

Verwaltungsapparat setzte sich aus dem Stadtgärtner

und zwei Wallaufsehern zusammen. Ersterer zog nach

Bedarf Hilfskräfte im Tagelohn heran. Er unterstand

dem Stadtbauamt.

Bei dem Eintritt Trips in den städtischen Dienst

würde die Gartenverwaltung zu einer selbständigen

Verwaltung erhoben, und ein Ausschuß für die städti-

schen Anlagen geschaffen. Er besteht aus 5 Senatoren

und 5 Bürgervorstehern. Die öffentlichen Anlagen um-

fassen einschließlich des Maschparkes, des vorderen

Teiles der Eilenriede, welcher von Trip umgestaltet

wurde, und der als Anlagen benutzten geschlossenen

Friedhöfe eine Fläche von etwa 106 ha. Dazu kommen

die Schulgärten mit 1,4 ha, die Spitalgärten mit 11,7 ha,

die Restaurationsgärten mit 12 ha, die offenen Fried-

höfe mit 73,5 ha, die Rennbahn mit 48,3 ha und das

Gelände am Provinzialmuseum mit 0,8 ha. Im ganzen

DIE GARTENKUNST.

19

II. Sein Wirken in Hannover*).

In Hannover eröffnete sich ihm ein neues, dank-

bares Arbeitsfeld, wo er seine Kenntnisse, seine künst-

lerische Befähigung und sein Talent zum Organisieren

in glücklichster Weise entfalten konnte. Es war für

ihn günstig, daß Hannover, wie noch manche andere

Stadt, bis dahin keine geordnete, selbständige Garten-

verwaltung hatte, so daß eine Menge von Aufgaben

der Lösung harrten. Freilich gehörte ein gewandter

und kampfesfroher Mann dazu, um der Schwierigkeiten

Herr zu werden, welche bei derartigen Gelegenheiten

zu überwinden sind. Ein Blick in die Hannoversche

Tagespresse jener Zeit läßt unsern Trip als einen

Vandalen erscheinen, der nicht einmal vor ehrwürdigen

Teilanspruch auf den Ruf als Gartenstadt erheben.

Innerhalb der Stadt waren der Georgsplatz, der Prinzen-

wall, der Friedrichswall, der Simonsplatz, der Klages-

markt, die Anlagen an der Christuskirche und der

Raschplatz gärtnerisch ausgestattet. Doch ließ ihre

Haltung zum Teil recht zu wünschen übrig; war doch

z. B. der Klagesmarkt nur eine mit Graswuchs bedeckte

Fläche. 1882 kam der Königsworther Platz hinzu und

1889 der Theaterplatz, welcher aus fiskalischem in

städtischen Besitz überging.

Die Baumpflanzungen in den Straßen zählten etwa

3500 Bäume. Später wurden dazu noch etwa 1300

Bäume vom Fiskus und der Provinzialverwaltung über-

nommen.

Abb. 2. Übersichtsplan der Georgstrasse in Hannover. Maßstab ca. 1:4000.

alten Bäumen Halt macht. Nach 17 Jahren, bei seinem

Tode, las man es allerdings anders.

Die Stadt Hannover stand schon lange wegen

ihrer herrlichen Umgebung und ihrer hervorragenden

gärtnerischen Anlagen in gutem Rufe. Die Gärten,

welche hierzu Veranlassung gaben, hatten eine Fläche

von über 230 ha; aber sie waren nicht im Besitz der

Stadt, sondern es handelte sich um königliche, fiska-

lische und private Anlagen. Sie umfaßten den Weifen-

garten, den Georgengarten, die Herrenhäuser Gärten,

die Anlagen der Eisenbahnverwaltung auf dem Ernst-

Augustplatz, den Theaterplatz, Friderikenplatz, Water-

looplatz, Leibnizplatz und den königlichen Tiergarten

bei Kirchrode. Nur durch den Besitz des 662 ha

großen Stadtforstes Eilenriede und der 71/2 ha aus-

machenden Anlagen in der Stadt konnte diese einen

*) Die Angaben über die Entwickelung der Gartenver-

waltung sind mir freundlichst von Herrn Stadtobergärtner

Schulze in Hannover zur Verfügung gestellt worden.

Eine Gärtnerei hinter Bella Vista hatte zwei Ge-

wächshäuser und einige Früh- und Anzuchtsbeete. Der

Verwaltungsapparat setzte sich aus dem Stadtgärtner

und zwei Wallaufsehern zusammen. Ersterer zog nach

Bedarf Hilfskräfte im Tagelohn heran. Er unterstand

dem Stadtbauamt.

Bei dem Eintritt Trips in den städtischen Dienst

würde die Gartenverwaltung zu einer selbständigen

Verwaltung erhoben, und ein Ausschuß für die städti-

schen Anlagen geschaffen. Er besteht aus 5 Senatoren

und 5 Bürgervorstehern. Die öffentlichen Anlagen um-

fassen einschließlich des Maschparkes, des vorderen

Teiles der Eilenriede, welcher von Trip umgestaltet

wurde, und der als Anlagen benutzten geschlossenen

Friedhöfe eine Fläche von etwa 106 ha. Dazu kommen

die Schulgärten mit 1,4 ha, die Spitalgärten mit 11,7 ha,

die Restaurationsgärten mit 12 ha, die offenen Fried-

höfe mit 73,5 ha, die Rennbahn mit 48,3 ha und das

Gelände am Provinzialmuseum mit 0,8 ha. Im ganzen