176

DIE GARTENKUNST.

X, 10

muß sich nur dort einstellen, wo praktische Zwecke

zu einer Aufteilung und Veränderung der natürlichen

Umgebung zwingen, die mit der gärtnerischen Absicht

einer unberührten landschaftlichen Darstellung in Kon-

trast stehen. Solche Veränderungen im Gartengebilde

sind im engeren Sinne architektonisch zu nennen, analog

wie man den Unterschied der freien und der ange-

wandten Kunst auch mit dem Fehlen oder Vorhanden-

sein eines praktischen Zweckes charakterisieren kann.

Sogenannte archi-

tektonische Gartenge-

staltung treffen wir am

häufigsten auf öffent-

lichen Plätzen und

vor monumentalen

Gebäuden. Vor jedes

Schloß und Rathaus fast

hat der Gartenkünstler

eine Anlage gezirkelt,

nach bewährten Prinzi-

pien zuerst die Haupt-

achsen hervorgehoben,

große Anfahrten ange-

legt und dann den Rest

des Platzes begärtnert.

Bei rechteckigen Flächen

werden die Ecken nach

Viertelkreisen abge-

schnitten, die Seiten mit

Rabatten eingefaßt und

in der Mitte Palmen-

arrangements angeord-

net. Größere solche

Flächen erhalten einen

Springbrunnen und Wege

rund ums Zementbassin.

Je nach dem Reichtum

des Treibhauses erstrah-

len einige Beete und

Maulwurfshügel in far-

bigster Blumenpracht.

Von solchen Anlagen

glauben viele Leute, daß

sie schön sind und die

monumentale Architek-

tur tadellos berücksich-

tigen. Und doch ist das nicht so! In der Regel haben

die Anlagen einen viel zu groben Maßstab. Sie sind

selten eine willkommene Ergänzung zur Architektur.

Ganz abgesehen von den großen Monumentalbauten der

letzten Jahrzehnte, die so öd kastenförmig dastehen,

daß wir lieber mit großen Bäumen ihre Langfronten

zudecken möchten, statt ihre berüchtigten Achsen und

Symmetrieteile noch extra zu betonen, verlangt eine

symmetrisch entwickelte große Fassade durchaus nicht

notwendig nach einer Fortsetzung des Gliederungs-

systems auf dem vorgelagerten Platz. Eher kann man

an berühmten alten Beispielen eine Vorliebe für ganz

unbepflanzte sandige oder gepflasterte Höfe konsta-

tieren — Pflastermuster wirken viel unauffälliger als

Bepflanzung, da ihnen Farbenkontrast und Relief fehlt.

So große Teilungen als an unseren Parterreanlagen

vor Residenzschlössern etc. vertragen sich nicht mit

den Detailformen der Fassaden, die auf solche kurze

Entfernung noch gelten wollen. Die ästhetische Wir-

kung solcher großer freier Plätze wurde neuerdings

überhaupt viel angestritten. Von der Manier, monu-

mentale Gebäude von

allen Seiten frei wie auf

einen Präsentierteller zu

stellen, ist man abge-

kommen in der Erkennt-

nis, daß eine Umrah-

mung mit Maßstab ge-

benden kleineren Ob-

jekten vorteilhafter sei,

und daß sich auch sym-

metrisch und streng

rhythmisch verteilte

Baumassen in der per-

spektivischen Verkür-

zung nicht weniger gün-

stig zeigen.

Ein besonders ein-

dringliches Beispiel, um

die Störung des archi-

tektonischen Maßstabs

durch eine grobe Garten-

anlage zu beobachten,

bietet der Dresdener

Zwinger. Dem unend-

lich reichen und feinen

Detail der lebhaftesten

Barockfassaden tut die

simple Achsenteilung der

Gartenanlage und der

Mangel jeden feinen

Details in der Bepflan-

zung sehr weh. Ein

Bild in der Gemälde-

galerie nebenan zeigt

den alten Zwinger in

seiner ehemaligen Be-

stimmung als Residenz-

hof und Festplatz ohne jeglichen gärtnerischen Schmuck;

in diesem Zustande wahrte er eine bessere räumliche

Wirkung und schienen die Bauten nicht förmlich

zwergenhaft. — Wenn die getadelte Manier von Platz-

anlagen auf die großen Vorbilder des 17. und 18. Jahr-

hunderts zurückzuführen versucht wird, so ist hierzu

nur zu bemerken, daß die geometrische Aufteilung

der Platz- und Parkfelder in den guten alten Beispielen

einen ungleich größeren Flächenraum einnahm. Hier

wirkte dann im Bilde schon die gut gruppierte Ge-

samtmasse des Baues, die Perspektiven hatten eine

stattliche Weite und die einzelnen Gartenfelder waren

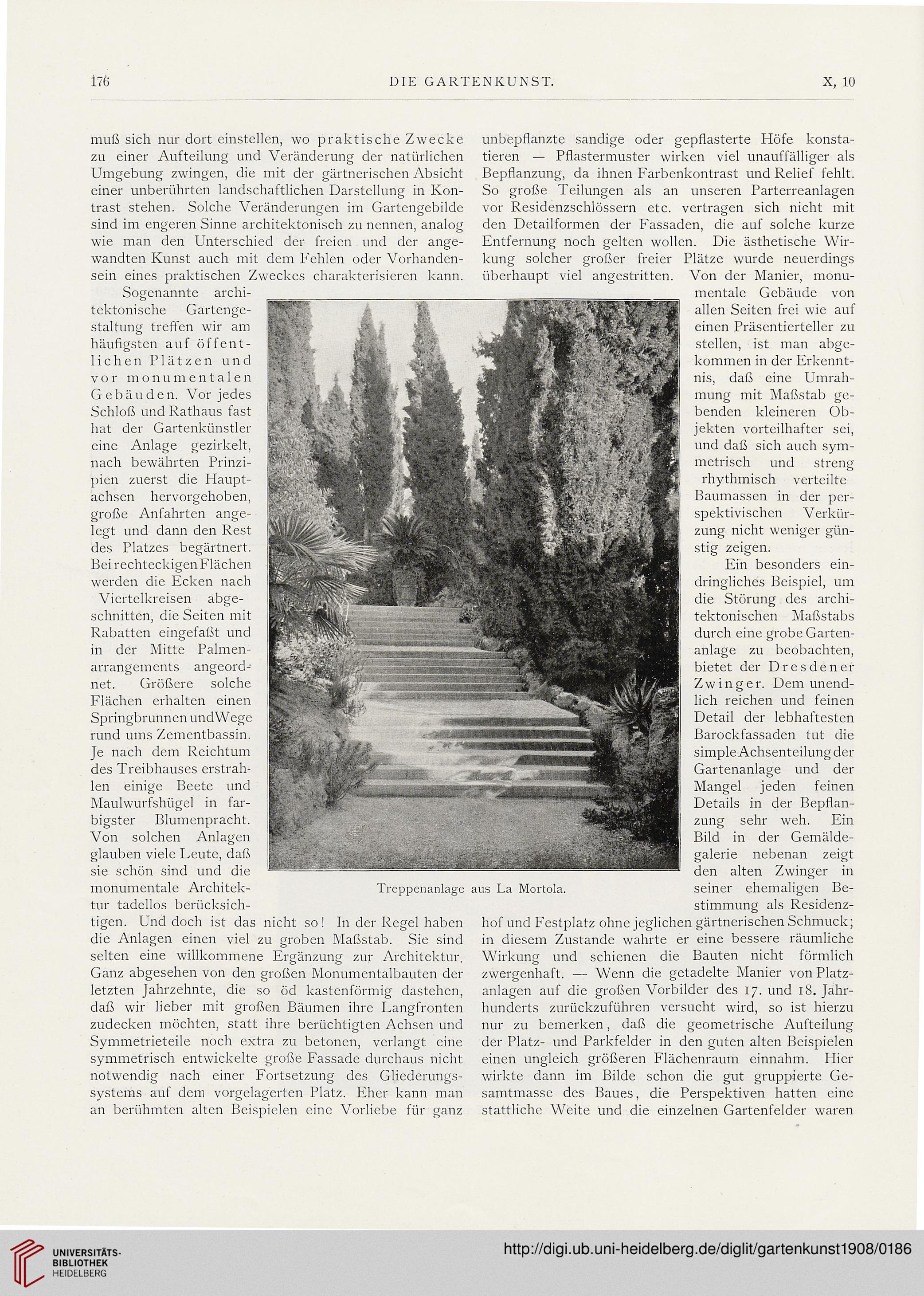

Treppenanlage aus La Mortola.

DIE GARTENKUNST.

X, 10

muß sich nur dort einstellen, wo praktische Zwecke

zu einer Aufteilung und Veränderung der natürlichen

Umgebung zwingen, die mit der gärtnerischen Absicht

einer unberührten landschaftlichen Darstellung in Kon-

trast stehen. Solche Veränderungen im Gartengebilde

sind im engeren Sinne architektonisch zu nennen, analog

wie man den Unterschied der freien und der ange-

wandten Kunst auch mit dem Fehlen oder Vorhanden-

sein eines praktischen Zweckes charakterisieren kann.

Sogenannte archi-

tektonische Gartenge-

staltung treffen wir am

häufigsten auf öffent-

lichen Plätzen und

vor monumentalen

Gebäuden. Vor jedes

Schloß und Rathaus fast

hat der Gartenkünstler

eine Anlage gezirkelt,

nach bewährten Prinzi-

pien zuerst die Haupt-

achsen hervorgehoben,

große Anfahrten ange-

legt und dann den Rest

des Platzes begärtnert.

Bei rechteckigen Flächen

werden die Ecken nach

Viertelkreisen abge-

schnitten, die Seiten mit

Rabatten eingefaßt und

in der Mitte Palmen-

arrangements angeord-

net. Größere solche

Flächen erhalten einen

Springbrunnen und Wege

rund ums Zementbassin.

Je nach dem Reichtum

des Treibhauses erstrah-

len einige Beete und

Maulwurfshügel in far-

bigster Blumenpracht.

Von solchen Anlagen

glauben viele Leute, daß

sie schön sind und die

monumentale Architek-

tur tadellos berücksich-

tigen. Und doch ist das nicht so! In der Regel haben

die Anlagen einen viel zu groben Maßstab. Sie sind

selten eine willkommene Ergänzung zur Architektur.

Ganz abgesehen von den großen Monumentalbauten der

letzten Jahrzehnte, die so öd kastenförmig dastehen,

daß wir lieber mit großen Bäumen ihre Langfronten

zudecken möchten, statt ihre berüchtigten Achsen und

Symmetrieteile noch extra zu betonen, verlangt eine

symmetrisch entwickelte große Fassade durchaus nicht

notwendig nach einer Fortsetzung des Gliederungs-

systems auf dem vorgelagerten Platz. Eher kann man

an berühmten alten Beispielen eine Vorliebe für ganz

unbepflanzte sandige oder gepflasterte Höfe konsta-

tieren — Pflastermuster wirken viel unauffälliger als

Bepflanzung, da ihnen Farbenkontrast und Relief fehlt.

So große Teilungen als an unseren Parterreanlagen

vor Residenzschlössern etc. vertragen sich nicht mit

den Detailformen der Fassaden, die auf solche kurze

Entfernung noch gelten wollen. Die ästhetische Wir-

kung solcher großer freier Plätze wurde neuerdings

überhaupt viel angestritten. Von der Manier, monu-

mentale Gebäude von

allen Seiten frei wie auf

einen Präsentierteller zu

stellen, ist man abge-

kommen in der Erkennt-

nis, daß eine Umrah-

mung mit Maßstab ge-

benden kleineren Ob-

jekten vorteilhafter sei,

und daß sich auch sym-

metrisch und streng

rhythmisch verteilte

Baumassen in der per-

spektivischen Verkür-

zung nicht weniger gün-

stig zeigen.

Ein besonders ein-

dringliches Beispiel, um

die Störung des archi-

tektonischen Maßstabs

durch eine grobe Garten-

anlage zu beobachten,

bietet der Dresdener

Zwinger. Dem unend-

lich reichen und feinen

Detail der lebhaftesten

Barockfassaden tut die

simple Achsenteilung der

Gartenanlage und der

Mangel jeden feinen

Details in der Bepflan-

zung sehr weh. Ein

Bild in der Gemälde-

galerie nebenan zeigt

den alten Zwinger in

seiner ehemaligen Be-

stimmung als Residenz-

hof und Festplatz ohne jeglichen gärtnerischen Schmuck;

in diesem Zustande wahrte er eine bessere räumliche

Wirkung und schienen die Bauten nicht förmlich

zwergenhaft. — Wenn die getadelte Manier von Platz-

anlagen auf die großen Vorbilder des 17. und 18. Jahr-

hunderts zurückzuführen versucht wird, so ist hierzu

nur zu bemerken, daß die geometrische Aufteilung

der Platz- und Parkfelder in den guten alten Beispielen

einen ungleich größeren Flächenraum einnahm. Hier

wirkte dann im Bilde schon die gut gruppierte Ge-

samtmasse des Baues, die Perspektiven hatten eine

stattliche Weite und die einzelnen Gartenfelder waren

Treppenanlage aus La Mortola.