Rathaus geschaffen hat, die wiederum eine enge stilisti-

sche Beziehung zu einer Madonnenfigur des Chemnitzer

Schloßkirchenportais erkennen läßt.

Die Goslaer Pieta in der St. Jakobikirche, von P. F.

Meyer 1515 datiert, von W. Hentschel als ein Werk des

Meisters H. W. um 1525 bezeichnet7), bildet, auch wenn

man der Hentschel’schen Attribution nicht zuzustimmen

vermag, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kunst

des Chemnitzer Monogrammisten H. W. und dem mittel-

rheinischen Kunstkreis Hans Backofens. „Der Meister

der Goslarcr Pieta muß wenigstens eine zeitlang in der

Hauptstadt Thüringens gelebt haben, aber in Erfurt ist

diese Kunst nicht herangewachsen; sie weist eher auf

den Mittelrhein, nach Mainz, dessen Erzbischof, Kardinal

Albrecht, auch Landesherr über Erfurt war. Manches

spricht dafür, daß der Meister die Werke Hans Back-

gelehrten0), und sehen wir statt dessen, unbeschwert

durch kunsthistorische und stilkritische Erwägungen,

das Schaffen dieses eigenartigen barocken Spätgotikers

auf das hin an, was es ist und worauf es einzig und allein

ankommt: als ein stilpsychologisches Phänomen ciner

Einmaligkeit und Spontaneität, die den Ausdruck für das

erschütterte und verwirrte seelische Empfinden jener

gewaltigen Kunst- und Kulturkrise am Ende des Mittel-

alters gesucht hat. 1 Iler verwinden sich alle landläufi-

gen Begriffe, wie sächsische Spätgotik, deutsche

Renaissancekunst des Reformationszeitalters, barocke

Einfälle, technische Virtuosität und mystische Verinner-

lichung, ungebändigte Phantasie und Gestaltungskraft,

thematischer Reichtum und scholastische Vorstellungen

zu einer verwirrenden und befremdenden Fülle der Er-

scheinungen, aus denen sich dann als Kern eine geniale,

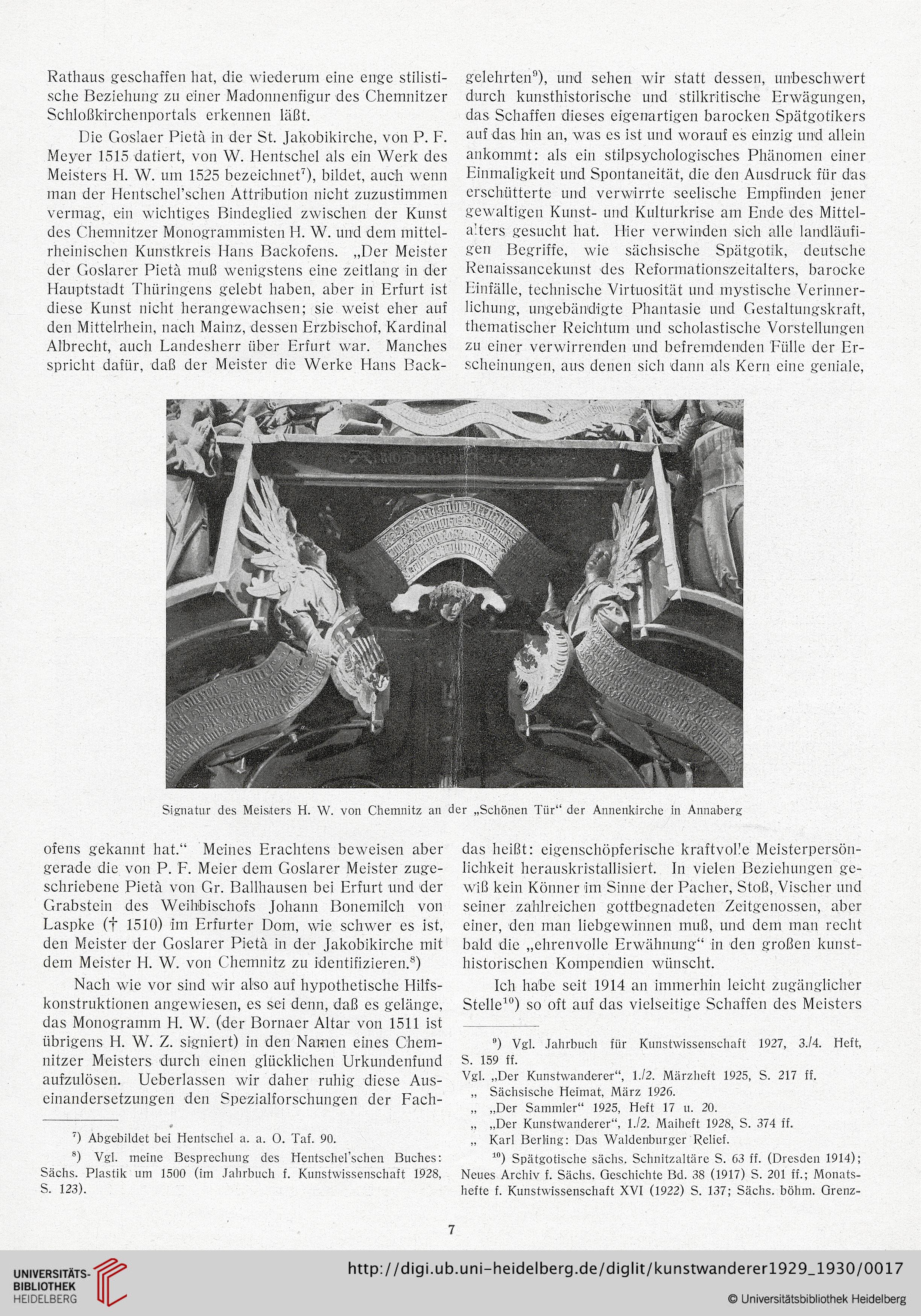

Signatur des Meisters H. W. von Chemnitz an der „Schönen Tür“ der Annenkirche in Annaberg

ofens gekannt hat.“ Meines Erachtens beweisen aber

gerade die von P. F. Meier dem Goslarer Meister zuge-

schriebene Pieta von Gr. Ballhausen bei Erfurt und der

Grabstein des Weihbischofs Johann Bonemilch von

Laspke (f 1510) im Erfurter Dom, wie schwer es ist,

den Meister der Goslarer Pieta in der Jakobikirche mit

dem Meister H. W. von Chemnitz zu identifizieren.8 *)

Nach wie vor sind wir also auf hypothetische Hilfs-

konstruktionen angewiesen, es sei denn, daß es gelänge,

das Monogramm H. W. (der Bornaer Altar von 1511 ist

übrigens H. W. Z. signiert) in den Namen eines Chem-

nitzer Meisters durch einen glücklichen Urkundenfund

aufzulösen. Ueberlassen wir daher ruhig diese Aus-

einandersetzungen den Spezialforschungen der Fach-

7) Abgebildet bei Hentschel a. a. 0. Tat. 90.

8) Vgl. meine Besprechung des Hentschel’schen Buches:

Sächs. Plastik um 1500 (im Jahrbuch f. Kunstwissenschaft 1928,

S. 123).

das heißt: eigenschöpferische kraftvolle Meisterpersön-

lichkeit herauskristallisiert. In vielen Beziehungen ge-

wiß kein Könner im Sinne der Pacher, Stoß, Vischer und

seiner zahlreichen gottbegnadeten Zeitgenossen, aber

einer, den man liebgewinnen muß, und dem man recht

bald die „ehrenvolle Erwähnung“ in den großen kunst-

historischen Kompendien wünscht.

Ich habe seit 1914 an immerhin leicht zugänglicher

Stelle10) so oft auf das vielseitige Schaffen des Meisters

ö) Vgl. Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1927, 3./4. Heft,

S. 159 ff.

Vgl. „Der Kunstwanderer“, 1.12. Märzheft 1925, S. 217 ff.

,, Sächsische Heimat, März 1926.

„ „Der Sammler“ 1925, Heft 17 u. 20.

„ „Der Kunstwandercr“, 1.12. Maiheft 1928, S. 374 ff.

„ Karl Beding: Das Waldenburger Relief.

10) Spätgotische sächs. Schnitzaltäre S. 63 ff. (Dresden 1914);

Neues Archiv f. Sächs. Geschichte Bd. 38 (1917) S. 201 ff.; Monats-

hefte f. Kunstwissenschaft XVI (1922) S. 137; Sächs. böhm. Grenz-

7

sche Beziehung zu einer Madonnenfigur des Chemnitzer

Schloßkirchenportais erkennen läßt.

Die Goslaer Pieta in der St. Jakobikirche, von P. F.

Meyer 1515 datiert, von W. Hentschel als ein Werk des

Meisters H. W. um 1525 bezeichnet7), bildet, auch wenn

man der Hentschel’schen Attribution nicht zuzustimmen

vermag, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kunst

des Chemnitzer Monogrammisten H. W. und dem mittel-

rheinischen Kunstkreis Hans Backofens. „Der Meister

der Goslarcr Pieta muß wenigstens eine zeitlang in der

Hauptstadt Thüringens gelebt haben, aber in Erfurt ist

diese Kunst nicht herangewachsen; sie weist eher auf

den Mittelrhein, nach Mainz, dessen Erzbischof, Kardinal

Albrecht, auch Landesherr über Erfurt war. Manches

spricht dafür, daß der Meister die Werke Hans Back-

gelehrten0), und sehen wir statt dessen, unbeschwert

durch kunsthistorische und stilkritische Erwägungen,

das Schaffen dieses eigenartigen barocken Spätgotikers

auf das hin an, was es ist und worauf es einzig und allein

ankommt: als ein stilpsychologisches Phänomen ciner

Einmaligkeit und Spontaneität, die den Ausdruck für das

erschütterte und verwirrte seelische Empfinden jener

gewaltigen Kunst- und Kulturkrise am Ende des Mittel-

alters gesucht hat. 1 Iler verwinden sich alle landläufi-

gen Begriffe, wie sächsische Spätgotik, deutsche

Renaissancekunst des Reformationszeitalters, barocke

Einfälle, technische Virtuosität und mystische Verinner-

lichung, ungebändigte Phantasie und Gestaltungskraft,

thematischer Reichtum und scholastische Vorstellungen

zu einer verwirrenden und befremdenden Fülle der Er-

scheinungen, aus denen sich dann als Kern eine geniale,

Signatur des Meisters H. W. von Chemnitz an der „Schönen Tür“ der Annenkirche in Annaberg

ofens gekannt hat.“ Meines Erachtens beweisen aber

gerade die von P. F. Meier dem Goslarer Meister zuge-

schriebene Pieta von Gr. Ballhausen bei Erfurt und der

Grabstein des Weihbischofs Johann Bonemilch von

Laspke (f 1510) im Erfurter Dom, wie schwer es ist,

den Meister der Goslarer Pieta in der Jakobikirche mit

dem Meister H. W. von Chemnitz zu identifizieren.8 *)

Nach wie vor sind wir also auf hypothetische Hilfs-

konstruktionen angewiesen, es sei denn, daß es gelänge,

das Monogramm H. W. (der Bornaer Altar von 1511 ist

übrigens H. W. Z. signiert) in den Namen eines Chem-

nitzer Meisters durch einen glücklichen Urkundenfund

aufzulösen. Ueberlassen wir daher ruhig diese Aus-

einandersetzungen den Spezialforschungen der Fach-

7) Abgebildet bei Hentschel a. a. 0. Tat. 90.

8) Vgl. meine Besprechung des Hentschel’schen Buches:

Sächs. Plastik um 1500 (im Jahrbuch f. Kunstwissenschaft 1928,

S. 123).

das heißt: eigenschöpferische kraftvolle Meisterpersön-

lichkeit herauskristallisiert. In vielen Beziehungen ge-

wiß kein Könner im Sinne der Pacher, Stoß, Vischer und

seiner zahlreichen gottbegnadeten Zeitgenossen, aber

einer, den man liebgewinnen muß, und dem man recht

bald die „ehrenvolle Erwähnung“ in den großen kunst-

historischen Kompendien wünscht.

Ich habe seit 1914 an immerhin leicht zugänglicher

Stelle10) so oft auf das vielseitige Schaffen des Meisters

ö) Vgl. Jahrbuch für Kunstwissenschaft 1927, 3./4. Heft,

S. 159 ff.

Vgl. „Der Kunstwanderer“, 1.12. Märzheft 1925, S. 217 ff.

,, Sächsische Heimat, März 1926.

„ „Der Sammler“ 1925, Heft 17 u. 20.

„ „Der Kunstwandercr“, 1.12. Maiheft 1928, S. 374 ff.

„ Karl Beding: Das Waldenburger Relief.

10) Spätgotische sächs. Schnitzaltäre S. 63 ff. (Dresden 1914);

Neues Archiv f. Sächs. Geschichte Bd. 38 (1917) S. 201 ff.; Monats-

hefte f. Kunstwissenschaft XVI (1922) S. 137; Sächs. böhm. Grenz-

7