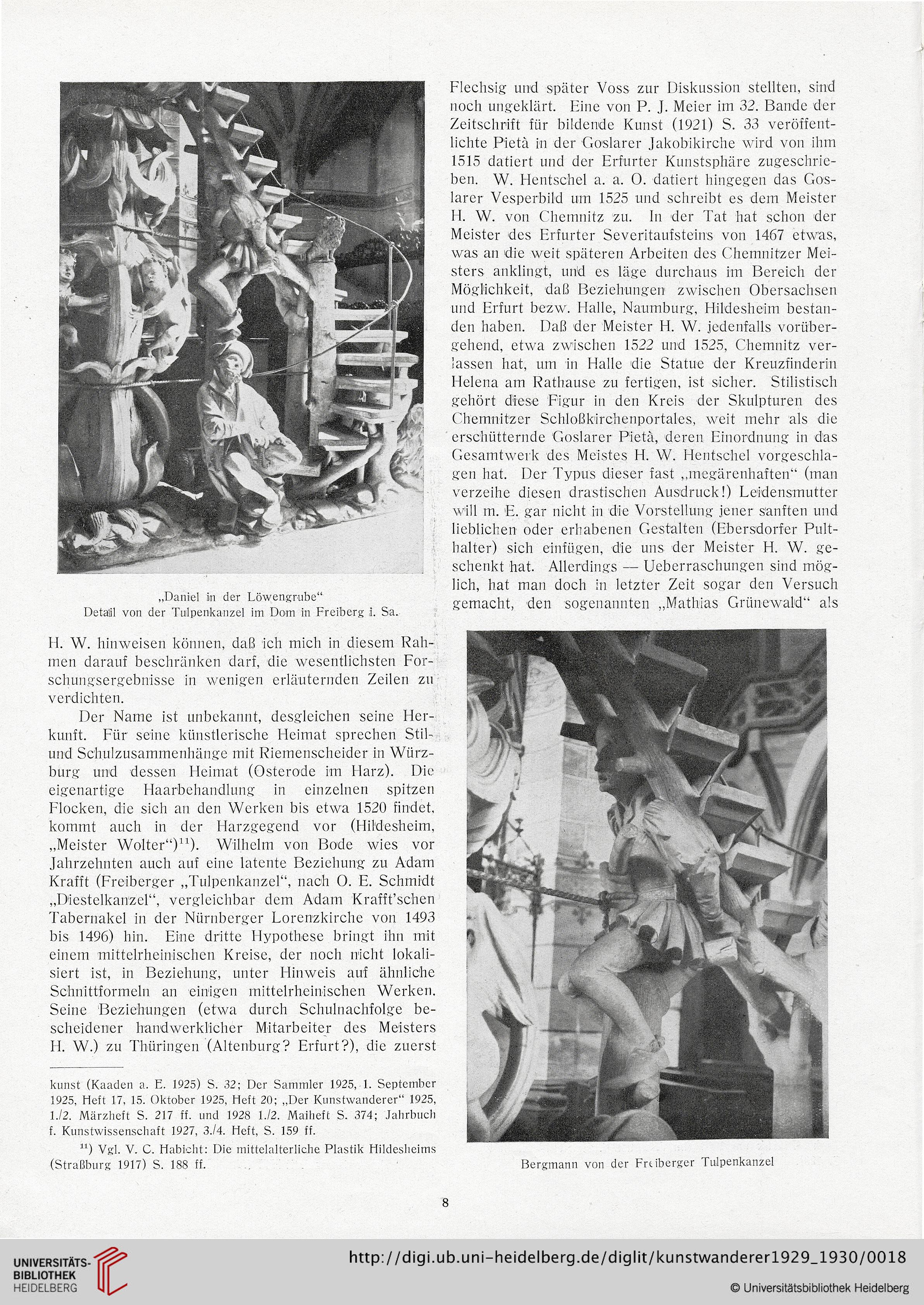

„Daniel in der Löwengrube“

Detalil von der Tulpenkanzel im Dom in Freiberg i. Sa.

H. W. hinweisen können, daß ich mich in diesem Rah-

men darauf beschränken darf, die wesentlichsten For-

schungsergebnisse in wenigen erläuternden Zeilen zu

verdichten.

Der Name ist unbekannt, desgleichen seine Her-

kunft. Für seine künstlerische Heimat sprechen Stil-

und Schulzusammenhänge mit Riemenscheider in Würz-

burg und dessen Heimat (Osterode im Harz). Die

eigenartige Haarbehandlung in einzelnen spitzen

Flocken, die sich an den Werken bis etwa 1520 findet,

kommt auch in der Harzgegend vor (Hildesheim,

„Meister Wolter“)11)- Wilhelm von Bode wies vor

Jahrzehnten auch auf eine latente Beziehung zu Adam

Krafft (Freiberger „Tulpenkanzel“, nach 0. E. Schmidt

„Diestelkanzel“, vergleichbar dem Adam Krafft’schen

Tabernakel in der Nürnberger Lorenzkirche von 1493

bis 1496) hin. Eine dritte Hypothese bringt ihn mit

einem mittelrheinischen Kreise, der noch nicht lokali-

siert ist, in Beziehung, unter Hinweis auf ähnliche

Schnittformeln an einigen mittelrheinischen Werken.

Seine Beziehungen (etwa durch Schulnachfolge be-

scheidener handwerklicher Mitarbeiter des Meisters

H. W.) zu Thüringen (Altenburg? Erfurt?), die zuerst

kunst (Kaaden a. E. 1925) S. 32; Der Sammler 1925, 1. September

1925, Heft 17, 15. Oktober 1925, Heft 20; „Der Kunstwanderer“ 1925,

1./2. Märzheft S. 217 ff. und 1928 1./2. Maiheft S. 374; Jahrbuch

f. Kunstwissenschaft 1927, 3.14. Heft, S. 159 ff.

“) Vgl. V. C. Habicht; Die mittelalterliche Plastik Hildesheims

(Straßburg 1917) S. 188 ft

Flechsig und später Voss zur Diskussion stellten, sind

noch ungeklärt. Eine von P. J. Meier im 32. Bande der

Zeitschrift für bildende Kunst (1921) S. 33 veröffent-

lichte Pieta in der Goslarer Jakobikirche wird von ihm

1515 datiert und der Erfurter Kunstsphäre zugeschrie-

ben. W. Hentschel a. a. 0. datiert hingegen das Gos-

larer Vesperbild um 1525 und schreibt es dem Meister

H. W. von Chemnitz zu. In der Tat hat schon der

Meister des Erfurter Severitaufsteins von 1467 etwas,

was an die weit späteren Arbeiten des Chemnitzer Mei-

sters anklingt, und es läge durchaus im Bereich der

Möglichkeit, daß Beziehungen zwischen Obersachsen

und Erfurt bezw. Halle, Naumburg, Hildesheim bestan-

den haben. Daß der Meister H. W. jedenfalls vorüber-

gehend, etwa zwischen 1522 und 1525, Chemnitz ver-

lassen hat, um in Halle die Statue der Kreuzfinderin

Helena am Rathause zu fertigen, ist sicher. Stilistisch

gehört diese Figur in den Kreis der Skulpturen des

Chemnitzer Schloßkirchenportales, weit mehr als die

erschütternde Goslarer Pieta, deren Einordnung in das

Gesamtwerk des Meistes H. W. Hentschel vorgeschla-

gen hat. Der Typus dieser fast „megärenhaften“ (man

verzeihe diesen drastischen Ausdruck!) Leidensmutter

Will m. E. gar nicht in die Vorstellung jener sanften und

lieblichen oder erhabenen Gestalten (Ebersdorfer Pult-

halter) sich einfügen, die uns der Meister H. W. ge-

schenkt hat. Allerdings — Ueberraschungen sind mög-

lich, hat man doch in letzter Zeit sogar den Versuch

gemacht, den sogenannten „Mathias Grünewald“ als

Bergmann von der Frtiberger Tulpenkanzel

8

Detalil von der Tulpenkanzel im Dom in Freiberg i. Sa.

H. W. hinweisen können, daß ich mich in diesem Rah-

men darauf beschränken darf, die wesentlichsten For-

schungsergebnisse in wenigen erläuternden Zeilen zu

verdichten.

Der Name ist unbekannt, desgleichen seine Her-

kunft. Für seine künstlerische Heimat sprechen Stil-

und Schulzusammenhänge mit Riemenscheider in Würz-

burg und dessen Heimat (Osterode im Harz). Die

eigenartige Haarbehandlung in einzelnen spitzen

Flocken, die sich an den Werken bis etwa 1520 findet,

kommt auch in der Harzgegend vor (Hildesheim,

„Meister Wolter“)11)- Wilhelm von Bode wies vor

Jahrzehnten auch auf eine latente Beziehung zu Adam

Krafft (Freiberger „Tulpenkanzel“, nach 0. E. Schmidt

„Diestelkanzel“, vergleichbar dem Adam Krafft’schen

Tabernakel in der Nürnberger Lorenzkirche von 1493

bis 1496) hin. Eine dritte Hypothese bringt ihn mit

einem mittelrheinischen Kreise, der noch nicht lokali-

siert ist, in Beziehung, unter Hinweis auf ähnliche

Schnittformeln an einigen mittelrheinischen Werken.

Seine Beziehungen (etwa durch Schulnachfolge be-

scheidener handwerklicher Mitarbeiter des Meisters

H. W.) zu Thüringen (Altenburg? Erfurt?), die zuerst

kunst (Kaaden a. E. 1925) S. 32; Der Sammler 1925, 1. September

1925, Heft 17, 15. Oktober 1925, Heft 20; „Der Kunstwanderer“ 1925,

1./2. Märzheft S. 217 ff. und 1928 1./2. Maiheft S. 374; Jahrbuch

f. Kunstwissenschaft 1927, 3.14. Heft, S. 159 ff.

“) Vgl. V. C. Habicht; Die mittelalterliche Plastik Hildesheims

(Straßburg 1917) S. 188 ft

Flechsig und später Voss zur Diskussion stellten, sind

noch ungeklärt. Eine von P. J. Meier im 32. Bande der

Zeitschrift für bildende Kunst (1921) S. 33 veröffent-

lichte Pieta in der Goslarer Jakobikirche wird von ihm

1515 datiert und der Erfurter Kunstsphäre zugeschrie-

ben. W. Hentschel a. a. 0. datiert hingegen das Gos-

larer Vesperbild um 1525 und schreibt es dem Meister

H. W. von Chemnitz zu. In der Tat hat schon der

Meister des Erfurter Severitaufsteins von 1467 etwas,

was an die weit späteren Arbeiten des Chemnitzer Mei-

sters anklingt, und es läge durchaus im Bereich der

Möglichkeit, daß Beziehungen zwischen Obersachsen

und Erfurt bezw. Halle, Naumburg, Hildesheim bestan-

den haben. Daß der Meister H. W. jedenfalls vorüber-

gehend, etwa zwischen 1522 und 1525, Chemnitz ver-

lassen hat, um in Halle die Statue der Kreuzfinderin

Helena am Rathause zu fertigen, ist sicher. Stilistisch

gehört diese Figur in den Kreis der Skulpturen des

Chemnitzer Schloßkirchenportales, weit mehr als die

erschütternde Goslarer Pieta, deren Einordnung in das

Gesamtwerk des Meistes H. W. Hentschel vorgeschla-

gen hat. Der Typus dieser fast „megärenhaften“ (man

verzeihe diesen drastischen Ausdruck!) Leidensmutter

Will m. E. gar nicht in die Vorstellung jener sanften und

lieblichen oder erhabenen Gestalten (Ebersdorfer Pult-

halter) sich einfügen, die uns der Meister H. W. ge-

schenkt hat. Allerdings — Ueberraschungen sind mög-

lich, hat man doch in letzter Zeit sogar den Versuch

gemacht, den sogenannten „Mathias Grünewald“ als

Bergmann von der Frtiberger Tulpenkanzel

8