eingeleitete und bis zu einem gewissen Punkte geführte

Untersuchung über das größte und wichtigste Werk des

Meisters H. W. in einem neuen Geleise weitergeleitet

und zu einem für die Geistesgeschichte Freibergs (sic!)

wie für die sächsische Kunstgeschichte gleich wichtigen

Ergebnis glücklich durchgeführt zu haben.“ O. E.

Schmidt ‘spielt hierbei auf eine weder gedruckte noch

sonst veröffentlichte Leipziger Dissertation „Der Mei-

ster H. W.“ Walter Hentschels von 1923 an, zu deren

Ergebnissen die Wissenschaft also noch gar keine

Stellung nehmen konnte; sodann bezieht er sich auf

einen nichtöffentlichen Vortrag Hentschels im „Sächsi-

schen Altertumsverein“ am 3. Dezember 1925 (also eine

ganz interne Vereinsangelegenheit) über das gleiche

Thema. Einem Zeitungsbericht16) zufolge scheint es in

diesem Vortrage völlig unbegründete Ausfälle gegen an-

gebliche Opponenten Hentschels gegeben zu haben,

wenn der Referent Oskar Merker schreibt: „Es ist für

ein Volk wertvoll, erzieherisch wertvoll, wenn es auf

große Männer des eigenen Volkes hinweisen kann. Be-

denklich ist es aber, wenn beim Suchen nach solchen

leuchtenden Vorbildern vor Geschichtsfälschungen nicht

zurückgeschreckt wird. Unsere lieben Freunde inmitten

des Böhmerlandes haben freilich darin schon des öfte-

ren ein weites Gewissen gehabt. Sie möchten nun auch

den Meister H. W. für sich in Anspruch nehmen, wenig-

stens ist vor einigen Jahren in einer Dresdner Zeitung

versucht worden, die beiden Buchstaben H. W„ die bis-

her — und auch heute noch — jedem Erklärungs-

versuche spotteten, zu Hans Wozek zu ergänzen, den

Meister also zum Tschechen zu stempeln.“

Man brauchte diesen gänzlich abwegigen und

hoffentlich nur in der Hitze des Gefechtes erfolgten an-

geblichen Behauptungen Hentschels keinen Wert bei-

zulegen, wenn nicht inzwischen an immerhin äußerst

exponierter Stelle Hentschel zweimal auf diese vergeb-

liche tschechische Usurpation des Meisters H. W. von

Chemnitz demonstrativ hingewiesen hätte.17) Dem-

gegenüber ist fcstzustellen, daß die angezogene Notiz

einer Dresdner Korrespondenz18), die in die Dresdner

Nachrichten vom 8. IX. 1923 übergegangen war (ganz

abgesehen davon, daß die Meldung weder autorisiert

noch signiert war, und daß es bisher nicht üblich war,

Zeitungsenten als wissenschaftliches Quellenmaterial zu

zitieren), kein Wort davon enthielt, daß der Meister

H. W. von Chemnitz mit dem nordböhmischen Cranach-

Schüler Johann Wrtilka von Laun oder dem Monogram-

misten J. W. von Leitmeritz, Pilsen usw. identifiziert

worden sei.19) Falsche mündliche und briefliche Infor-

mationen des ehemaligen Plauener Museumsdirektors

Dr. Helmut Richter und des Prager Kunsthistorikers Dr.

10) Vgl das Referat von Oskar Merker in den „Dresdner Nach-

richten“ vom Mittwoch, d. 9. XII. 1925, Nr. 576 S. 3: „Was ist es

um den Meister H. W.“

17) Vgl. Hentschel: Sächs. Plastik um 1500, S. 48, Z. 5.

Derselbe: Thieme-Beckers Künstlerlexikon Bd. 19 (1926) S. 56—58

unter Johann von Cöln.

18) Redaktion der Pressinformation.

10) Belvedere, Zeitschrift f. Kunst u. künstl. Kultur d. Vergan-

genheit, Jahrg. 1928, Bd. 13, Heft 72, S. 138.

Joseph Opitz haben allerdings den Verfasser dieser Ab-

handlung vorübergehend auf die falsche Fährte eines

Hans Wozek (alias Gvozdec oder Wotzky) gesetzt,

doch stellte sich schon nach wenigen Tagen heraus, daß

die beiden genannten Kunstgelehrten den nord-

böhmischen Maler J. W. der Cranach-„Schule“ mit dem

erzgebirgischen „Riemenschneider-Epigonen“, dem

Monogrammisten H. W. von Chemnitz verwechselt

hatten! Hinwiederum hat tasächlich Joseph Opitz, lt.

Mitteilungen an den Verfasser, in Böhmen Arbeiten des

Meisters H. W. bezw. seiner Werkstatt in Stift Ossegg

entdeckt. Im „Kunstwanderer“ (1./2. Märzheft 1925

S. 220) schrieb ich:20)

„Die Tatsache, daß in den böhmischen Urkunden

Hans von Kolin neben einem Jakob von Nimburg ge-

nannt wird, welch letzterer für die Kuttenberger Bar-

barakirche einen Hauptaltar gearbeitet hat, von dem ein

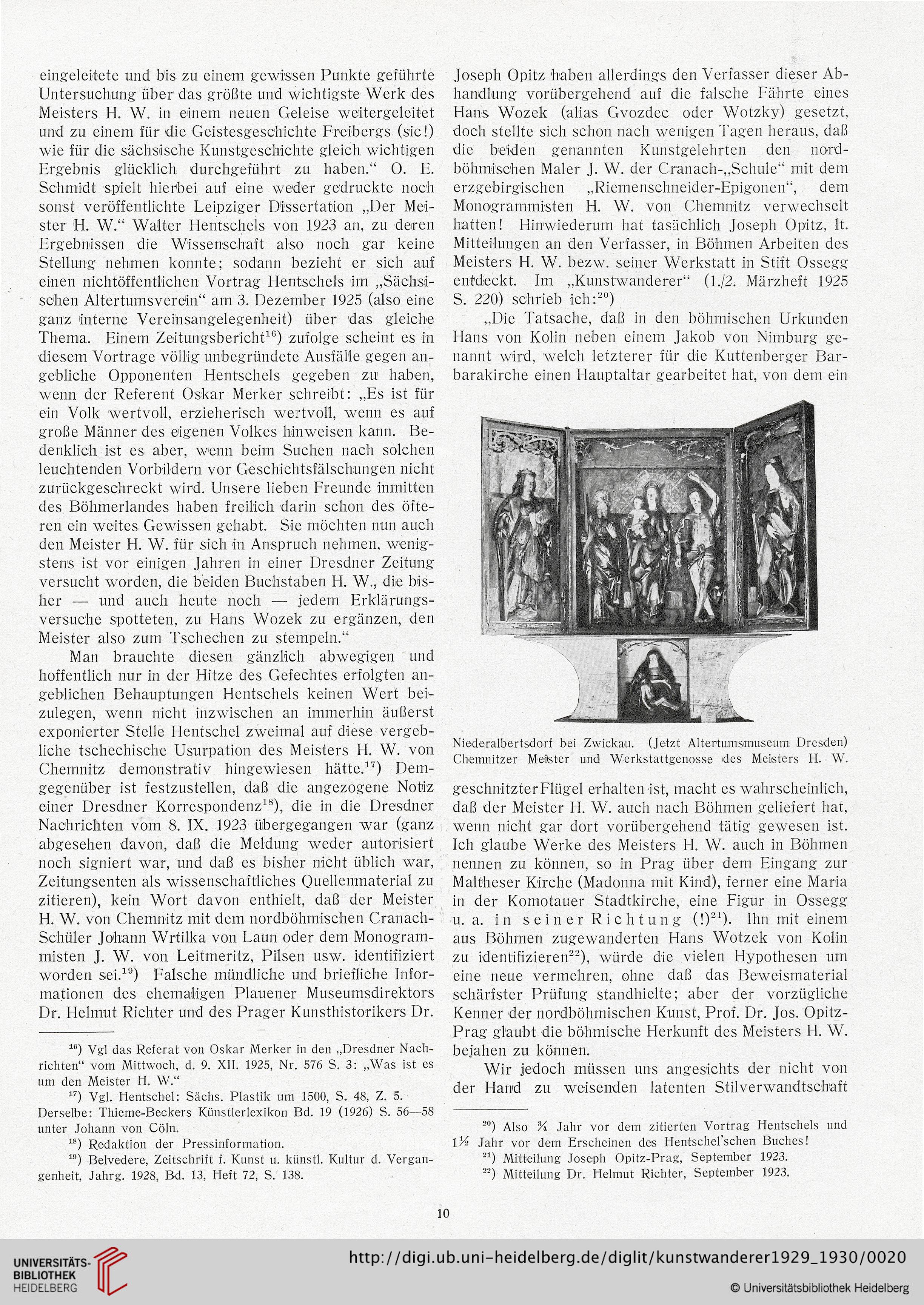

Niederalbertsdorf bei Zwickau. (Jetzt Altertumsmuseum Dresden)

Chemnitzer Meister und Werkstattgenosse des Meisters H. W.

geschuitzterFlügel erhalten ist, macht es wahrscheinlich,

daß der Meister H. W. auch nach Böhmen geliefert hat,

wenn nicht gar dort vorübergehend tätig gewesen ist.

Ich glaube Werke des Meisters H. W. auch in Böhmen

nennen zu können, so in Prag über dem Eingang zur

Maltheser Kirche (Madonna mit Kind), ferner eine Maria

in der Komotauer Stadtkirche, eine Figur in Ossegg

u. a. in seiner Richtung (!)21). Ihn mit einem

aus Böhmen zugewanderten Hans Wotzek von Kolin

zu identifizieren22), würde die vielen Hypothesen um

eine neue vermehren, ohne daß das Beweismaterial

schärfster Prüfung standhielte; aber der vorzügliche

Kenner der nordböhmischen Kunst, Prof. Dr. Jos. Opitz-

Prag glaubt die böhmische Herkunft des Meisters H. W.

bejahen zu können.

Wir jedoch müssen uns angesichts der nicht von

der Hand zu weisenden latenten Stilverwandtschaft

20) Also % Jahr vor dem zitierten Vortrag Hentschels und

lK Jahr vor dem Erscheinen des Hentschel’schen Buches!

21) Mitteilung Joseph Opitz-Prag, September 1923.

22) Mitteilung Dr. Helmut Richter, September 1923.

10

Untersuchung über das größte und wichtigste Werk des

Meisters H. W. in einem neuen Geleise weitergeleitet

und zu einem für die Geistesgeschichte Freibergs (sic!)

wie für die sächsische Kunstgeschichte gleich wichtigen

Ergebnis glücklich durchgeführt zu haben.“ O. E.

Schmidt ‘spielt hierbei auf eine weder gedruckte noch

sonst veröffentlichte Leipziger Dissertation „Der Mei-

ster H. W.“ Walter Hentschels von 1923 an, zu deren

Ergebnissen die Wissenschaft also noch gar keine

Stellung nehmen konnte; sodann bezieht er sich auf

einen nichtöffentlichen Vortrag Hentschels im „Sächsi-

schen Altertumsverein“ am 3. Dezember 1925 (also eine

ganz interne Vereinsangelegenheit) über das gleiche

Thema. Einem Zeitungsbericht16) zufolge scheint es in

diesem Vortrage völlig unbegründete Ausfälle gegen an-

gebliche Opponenten Hentschels gegeben zu haben,

wenn der Referent Oskar Merker schreibt: „Es ist für

ein Volk wertvoll, erzieherisch wertvoll, wenn es auf

große Männer des eigenen Volkes hinweisen kann. Be-

denklich ist es aber, wenn beim Suchen nach solchen

leuchtenden Vorbildern vor Geschichtsfälschungen nicht

zurückgeschreckt wird. Unsere lieben Freunde inmitten

des Böhmerlandes haben freilich darin schon des öfte-

ren ein weites Gewissen gehabt. Sie möchten nun auch

den Meister H. W. für sich in Anspruch nehmen, wenig-

stens ist vor einigen Jahren in einer Dresdner Zeitung

versucht worden, die beiden Buchstaben H. W„ die bis-

her — und auch heute noch — jedem Erklärungs-

versuche spotteten, zu Hans Wozek zu ergänzen, den

Meister also zum Tschechen zu stempeln.“

Man brauchte diesen gänzlich abwegigen und

hoffentlich nur in der Hitze des Gefechtes erfolgten an-

geblichen Behauptungen Hentschels keinen Wert bei-

zulegen, wenn nicht inzwischen an immerhin äußerst

exponierter Stelle Hentschel zweimal auf diese vergeb-

liche tschechische Usurpation des Meisters H. W. von

Chemnitz demonstrativ hingewiesen hätte.17) Dem-

gegenüber ist fcstzustellen, daß die angezogene Notiz

einer Dresdner Korrespondenz18), die in die Dresdner

Nachrichten vom 8. IX. 1923 übergegangen war (ganz

abgesehen davon, daß die Meldung weder autorisiert

noch signiert war, und daß es bisher nicht üblich war,

Zeitungsenten als wissenschaftliches Quellenmaterial zu

zitieren), kein Wort davon enthielt, daß der Meister

H. W. von Chemnitz mit dem nordböhmischen Cranach-

Schüler Johann Wrtilka von Laun oder dem Monogram-

misten J. W. von Leitmeritz, Pilsen usw. identifiziert

worden sei.19) Falsche mündliche und briefliche Infor-

mationen des ehemaligen Plauener Museumsdirektors

Dr. Helmut Richter und des Prager Kunsthistorikers Dr.

10) Vgl das Referat von Oskar Merker in den „Dresdner Nach-

richten“ vom Mittwoch, d. 9. XII. 1925, Nr. 576 S. 3: „Was ist es

um den Meister H. W.“

17) Vgl. Hentschel: Sächs. Plastik um 1500, S. 48, Z. 5.

Derselbe: Thieme-Beckers Künstlerlexikon Bd. 19 (1926) S. 56—58

unter Johann von Cöln.

18) Redaktion der Pressinformation.

10) Belvedere, Zeitschrift f. Kunst u. künstl. Kultur d. Vergan-

genheit, Jahrg. 1928, Bd. 13, Heft 72, S. 138.

Joseph Opitz haben allerdings den Verfasser dieser Ab-

handlung vorübergehend auf die falsche Fährte eines

Hans Wozek (alias Gvozdec oder Wotzky) gesetzt,

doch stellte sich schon nach wenigen Tagen heraus, daß

die beiden genannten Kunstgelehrten den nord-

böhmischen Maler J. W. der Cranach-„Schule“ mit dem

erzgebirgischen „Riemenschneider-Epigonen“, dem

Monogrammisten H. W. von Chemnitz verwechselt

hatten! Hinwiederum hat tasächlich Joseph Opitz, lt.

Mitteilungen an den Verfasser, in Böhmen Arbeiten des

Meisters H. W. bezw. seiner Werkstatt in Stift Ossegg

entdeckt. Im „Kunstwanderer“ (1./2. Märzheft 1925

S. 220) schrieb ich:20)

„Die Tatsache, daß in den böhmischen Urkunden

Hans von Kolin neben einem Jakob von Nimburg ge-

nannt wird, welch letzterer für die Kuttenberger Bar-

barakirche einen Hauptaltar gearbeitet hat, von dem ein

Niederalbertsdorf bei Zwickau. (Jetzt Altertumsmuseum Dresden)

Chemnitzer Meister und Werkstattgenosse des Meisters H. W.

geschuitzterFlügel erhalten ist, macht es wahrscheinlich,

daß der Meister H. W. auch nach Böhmen geliefert hat,

wenn nicht gar dort vorübergehend tätig gewesen ist.

Ich glaube Werke des Meisters H. W. auch in Böhmen

nennen zu können, so in Prag über dem Eingang zur

Maltheser Kirche (Madonna mit Kind), ferner eine Maria

in der Komotauer Stadtkirche, eine Figur in Ossegg

u. a. in seiner Richtung (!)21). Ihn mit einem

aus Böhmen zugewanderten Hans Wotzek von Kolin

zu identifizieren22), würde die vielen Hypothesen um

eine neue vermehren, ohne daß das Beweismaterial

schärfster Prüfung standhielte; aber der vorzügliche

Kenner der nordböhmischen Kunst, Prof. Dr. Jos. Opitz-

Prag glaubt die böhmische Herkunft des Meisters H. W.

bejahen zu können.

Wir jedoch müssen uns angesichts der nicht von

der Hand zu weisenden latenten Stilverwandtschaft

20) Also % Jahr vor dem zitierten Vortrag Hentschels und

lK Jahr vor dem Erscheinen des Hentschel’schen Buches!

21) Mitteilung Joseph Opitz-Prag, September 1923.

22) Mitteilung Dr. Helmut Richter, September 1923.

10