Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 11./12.1929/30

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0022

DOI Heft:

1./2. Septemberheft

DOI Artikel:Bethe, Hellmuth: Goldschmiedemodelle des 16. und 17. Jahrhunderts im Berliner Schloßmuseum

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0022

schaffen hat. Gleichfalls wohl Nürnbergäschen Ursprungs

ist das aus Lindenholz geschnitzte Gürtelschließen-

modell init einem flöteblasenden Triton, das 1835 zu-

sammen mit dem Jamnitzerschen Buchsmodell aus der

Sammlung des Staatsministeris von Nagler, der ihrer

Zeit bedeutendsten deutschen Privatsammlung, in die

Kunstkammer und von dort in den siebziger Jahren in

das Kunstgewerbemuseum gelangte (Abb. 2). Die Arbeit

setzt Dürers Kupferstich ß. 69 von 1505 (die Satyr-

familie) und Hans Sebald Behams Ornamentstich B. 225,

Pauli 229 von 1544 voraus, dürfte also um die Mitte des

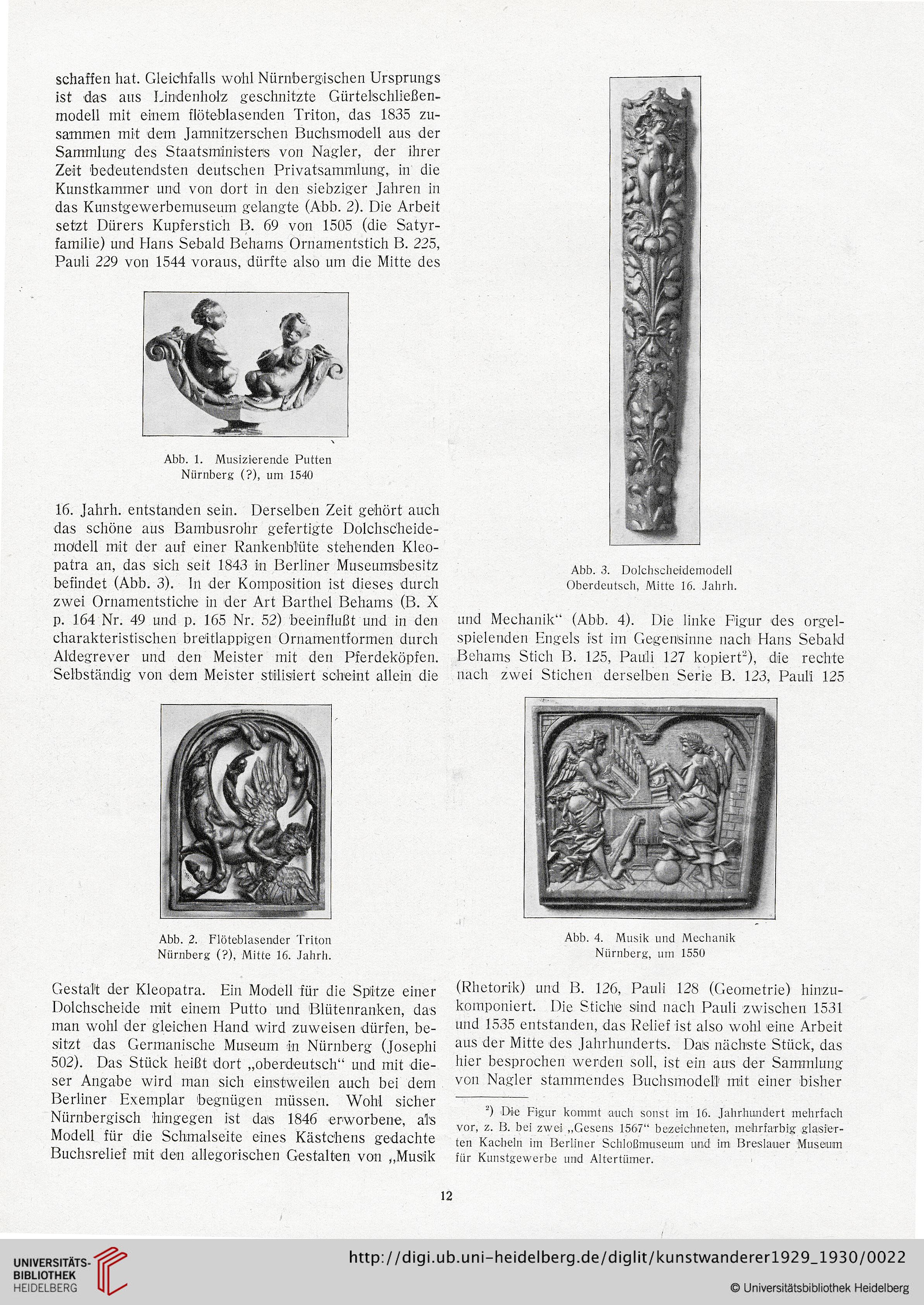

Abb. 1. Musizierende Putten

Nürnberg (?), um 1540

16. Jahrh. entstanden sein. Derselben Zeit gehört auch

das schöne aus Bambusrohr gefertigte Dolchscheide-

tnodell mit der auf einer Rankenbl’üte stehenden Klco-

patra an, das sich seit 1843 in Berliner Museumsbesitz

befindet (Abb. 3). ln der Komposition ist dieses durch

zwei Oruamentsticbe in der Art Barthel Behams (B. X

p. 164 Nr. 49 und p. 165 Nr. 52) beeinflußt und in den

charakteristischen breitlappigen Ornamentformen durch

Aldegrever und den Meister mit den Pferdeköpfen.

Selbständig von dem Meister stilisiert scheint allein die

Abb. 2. Flöteblasender Triton

Nürnberg (?), Mitte 16. Jahrh.

Gestalt der Kleopatra. Ein Modell für die Spitze einer

Dolchscheide mit einem Putto und Blütenranken, das

man wohl der gleichen Hand wird zuweisen dürfen, be-

sitzt das Germanische Museum in Nürnberg (Josephi

502). Das Stück heißt dort „oberdeutsch“ und mit die-

ser Angabe wird man sich einstweilen auch bei dem

Berliner Exemplar begnügen müssen. Wohl sicher

Nürnbergiseh hingegen ist das 1846 erworbene, als

Modell für die Schmalseite eines Kästchens gedachte

Buchsrelief mit den allegorischen Gestalten von „Musik

Abb. 3. Dolchscheidemodell

Oberdeutsch, Mitte 16. Jahrh.

und Mechanik“ (Abb. 4). Die linke Figur des orgel-

spielenden Engels ist im Gegensinne nach Hans Sebald

Behams Stich B. 125, Pauli 127 kopiert'), die rechte

nach zwei Stichen derselben Serie B. 123, Pauli 125

Abb. 4. Musik und Mechanik

Nürnberg, um 1550

(Rhetorik) und B. 126, Pauli 128 (Geometrie) hinzu-

komponiert. Die Stiche sind nach Pauli zwischen 1531

und 1535 entstanden, das Relief ist also wohl eine Arbeit

aus der Mitte des Jahrhunderts. Das nächste Stück, das

hier besprochen werden soll, ist ein aus der Sammlung

von Nagler stammendes Buchsmodell' mit einer bisher

2) Pie Figur kommt auch sonst im 16. Jahrhundert mehrfach

vor, z. B. bei zwei „Gesens 1567“ bezeichneten, mehrfarbig glasier-

ten Kacheln im Berliner Schloßmuseum und im Breslauer Museum

für Kunstgewerbe und Altertümer.

12

ist das aus Lindenholz geschnitzte Gürtelschließen-

modell init einem flöteblasenden Triton, das 1835 zu-

sammen mit dem Jamnitzerschen Buchsmodell aus der

Sammlung des Staatsministeris von Nagler, der ihrer

Zeit bedeutendsten deutschen Privatsammlung, in die

Kunstkammer und von dort in den siebziger Jahren in

das Kunstgewerbemuseum gelangte (Abb. 2). Die Arbeit

setzt Dürers Kupferstich ß. 69 von 1505 (die Satyr-

familie) und Hans Sebald Behams Ornamentstich B. 225,

Pauli 229 von 1544 voraus, dürfte also um die Mitte des

Abb. 1. Musizierende Putten

Nürnberg (?), um 1540

16. Jahrh. entstanden sein. Derselben Zeit gehört auch

das schöne aus Bambusrohr gefertigte Dolchscheide-

tnodell mit der auf einer Rankenbl’üte stehenden Klco-

patra an, das sich seit 1843 in Berliner Museumsbesitz

befindet (Abb. 3). ln der Komposition ist dieses durch

zwei Oruamentsticbe in der Art Barthel Behams (B. X

p. 164 Nr. 49 und p. 165 Nr. 52) beeinflußt und in den

charakteristischen breitlappigen Ornamentformen durch

Aldegrever und den Meister mit den Pferdeköpfen.

Selbständig von dem Meister stilisiert scheint allein die

Abb. 2. Flöteblasender Triton

Nürnberg (?), Mitte 16. Jahrh.

Gestalt der Kleopatra. Ein Modell für die Spitze einer

Dolchscheide mit einem Putto und Blütenranken, das

man wohl der gleichen Hand wird zuweisen dürfen, be-

sitzt das Germanische Museum in Nürnberg (Josephi

502). Das Stück heißt dort „oberdeutsch“ und mit die-

ser Angabe wird man sich einstweilen auch bei dem

Berliner Exemplar begnügen müssen. Wohl sicher

Nürnbergiseh hingegen ist das 1846 erworbene, als

Modell für die Schmalseite eines Kästchens gedachte

Buchsrelief mit den allegorischen Gestalten von „Musik

Abb. 3. Dolchscheidemodell

Oberdeutsch, Mitte 16. Jahrh.

und Mechanik“ (Abb. 4). Die linke Figur des orgel-

spielenden Engels ist im Gegensinne nach Hans Sebald

Behams Stich B. 125, Pauli 127 kopiert'), die rechte

nach zwei Stichen derselben Serie B. 123, Pauli 125

Abb. 4. Musik und Mechanik

Nürnberg, um 1550

(Rhetorik) und B. 126, Pauli 128 (Geometrie) hinzu-

komponiert. Die Stiche sind nach Pauli zwischen 1531

und 1535 entstanden, das Relief ist also wohl eine Arbeit

aus der Mitte des Jahrhunderts. Das nächste Stück, das

hier besprochen werden soll, ist ein aus der Sammlung

von Nagler stammendes Buchsmodell' mit einer bisher

2) Pie Figur kommt auch sonst im 16. Jahrhundert mehrfach

vor, z. B. bei zwei „Gesens 1567“ bezeichneten, mehrfarbig glasier-

ten Kacheln im Berliner Schloßmuseum und im Breslauer Museum

für Kunstgewerbe und Altertümer.

12