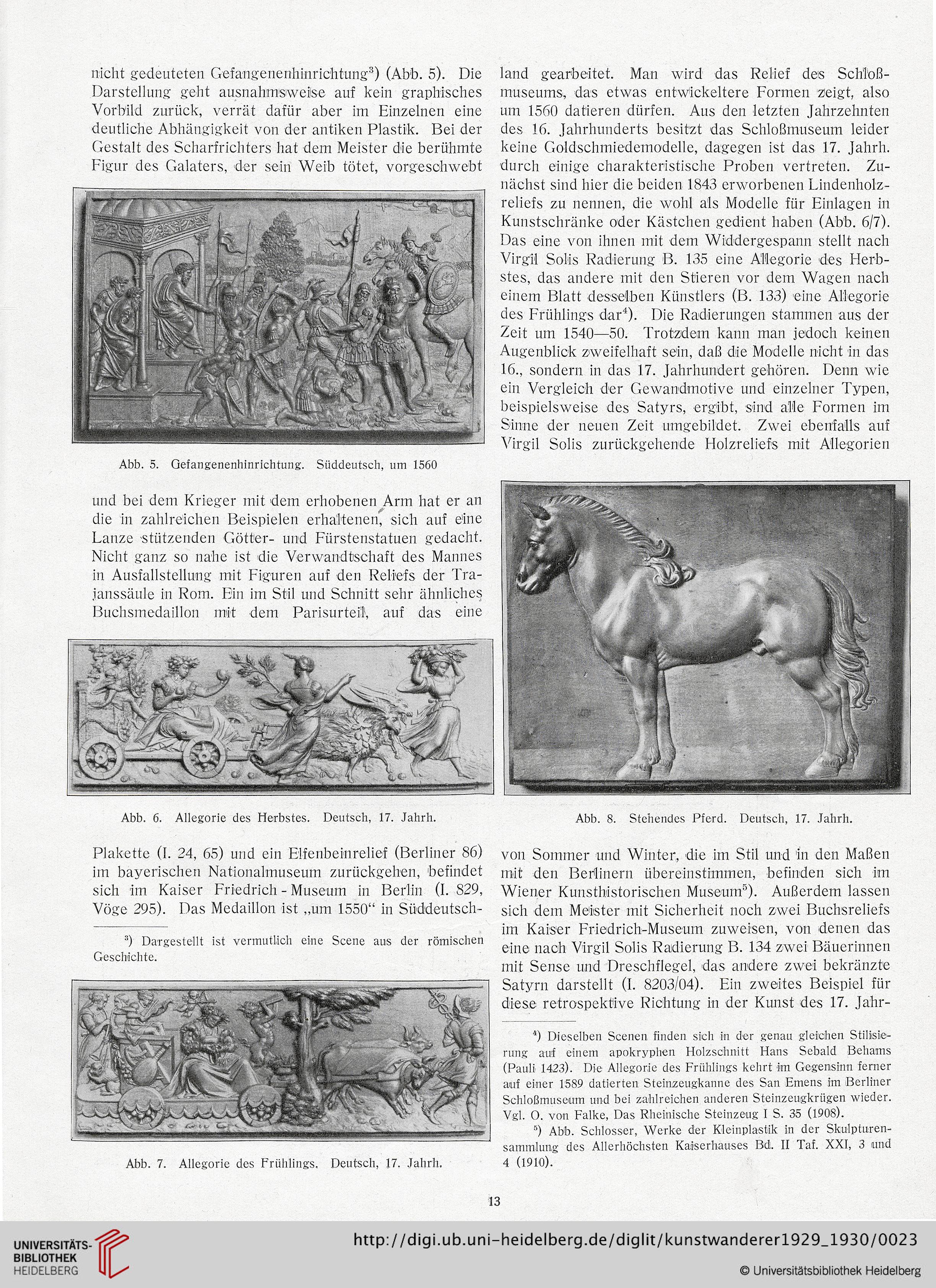

Abb. 6. Allegorie des Herbstes. Deutsch, 17. Jahrh.

Abb. 8. Stehendes Pferd. Deutsch, 17. Jahrh.

land gearbeitet. Man wird das Relief deis SchToß-

museums, das etwas entwickeltere Formen zeigt, also

um 1560 datieren dürfen. Aus den letzten Jahrzehnten

des 16. Jahrhunderts besitzt das Schloßmuseum leider

keine Goldschmiedemodelle, dagegen ist das 17. Jahrh.

durch einige charakteristische Proben vertreten. Zu-

nächst sind hier die beiden 1843 erworbenen Lindenholz-

reliefs zu nennen, die wohl als Modelle für Einlagen in

Kunstschränke oder Kästchen gedient haben (Abb. 6/7).

Das eine von ihnen mit dem Widdergespann stellt nach

Virgil Solls Radierung B. 135 eine Allegorie des Herb-

stes, das andere mit den Stieren vor dem Wagen nach

einem Blatt desselben Künstlers (B. 133) eine Allegorie

des Frühlings dar4). Die Radierungen stammen aus der

Zeit um 1540—50. Trotzdem kann man jedoch keinen

Augenblick zweifelhaft sein, daß die Modelle nicht in das

16., sondern in das 17. Jahrhundert gehören. Denn wie

ein Vergleich der Gewandmotive und einzelner Typen,

beispielsweise des Satyrs, ergibt, sind alle Formen im

Sinne der neuen Zeit umgebildet. Zwei ebenfalls auf

Virgil Solis zurückgehende Holzreliefs mit Allegorien

und bei dem Krieger mit dem erhobenen Arm hat er an

die in zahlreichen Beispielen erhaltenen, sich auf eine

Lanze -stützenden Götter- und Fürstenstatuen gedacht.

Nicht ganz so nahe ist die Verwandtschaft des Mannes

in Ausfallstellung mit Figuren auf den Reliefs der Tra-

janssäule in I^om. Ein im Stil und Schnitt sehr ähnliches

Buchsmedaillon mit dem Parisurteil1, auf das eine

Plakette (I. 24, 65) und ein Elfenbeinrelief (Berliner 86)

im bayerischen Nationalmuseum zurückgehen, befindet

sich im Kaiser Friedrich - Museum in Berlin (1.829,

Vöge 295). Das Medaillon ist „um 1550“ in Süddeutsch-

3) Dargestellt ist vermutlich eine Scene aus der römischen

Geschichte.

von Sommer und Winter, die im Stil und in den Maßen

mit den Berlinern übereinstimmen, befinden sich im

Wiener Kunsthistorischen Museum5). Außerdem lassen

sich dem Meister mit Sicherheit noch zwei Buchsreliefs

im Kaiser Friedrich-Museum zuweisen, von denen das

eine nach Virgil Solis Radierung B. 134 zwei Bäuerinnen

mit Sense und Dreschflegel, das andere zwei bekränzte

Satyrn darstellt (I. 8203/04). Ein zweites Beispiel für

diese retrospektive Richtung in der Kunst des 17. Jahr-

Abb. 7. Allegorie des Frühlings, Deutsch, 17. Jahrh.

4) Dieselben Scenen finden sich in der genau gleichen Stilisie-

rung auf einem apokryphen Holzschnitt Hans Sebald Behams

(Pauli 1423). Die Allegorie des Frühlings kehrt im Gegensinn ferner

aiuf einer 1589 datierten Steinzeugkanne des San Emens im Berliner

Schloßmuseum und bei zahlreichen anderen Steinzeugkrügen wieder.

Vgl. O. von Falke, Das Rheinische Steinzeug I S. 35 (1908).

5) Abb. Schlosser, Werke der Kleinplastik in der Skulpturen-

sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses Bd. II Taf. XXI, 3 und

4 (1910).

nicht gedeuteten Gefangenenhinrichtung3) (Abb. 5). Die

Darstellung geht ausnahmsweise auf kein graphisches

Vorbild zurück, verrät dafür aber im Einzelnen eine

deutliche Abhängigkeit von der antiken Plastik. Bei der

Gestalt des Scharfrichters hat dem Meister die berühmte

Figur des Galaters, der sein Weib tötet, vorgeschwebt

Abb. 5. Gefangenenhinrichtung. Süddeutsch, um 1560

13

Abb. 8. Stehendes Pferd. Deutsch, 17. Jahrh.

land gearbeitet. Man wird das Relief deis SchToß-

museums, das etwas entwickeltere Formen zeigt, also

um 1560 datieren dürfen. Aus den letzten Jahrzehnten

des 16. Jahrhunderts besitzt das Schloßmuseum leider

keine Goldschmiedemodelle, dagegen ist das 17. Jahrh.

durch einige charakteristische Proben vertreten. Zu-

nächst sind hier die beiden 1843 erworbenen Lindenholz-

reliefs zu nennen, die wohl als Modelle für Einlagen in

Kunstschränke oder Kästchen gedient haben (Abb. 6/7).

Das eine von ihnen mit dem Widdergespann stellt nach

Virgil Solls Radierung B. 135 eine Allegorie des Herb-

stes, das andere mit den Stieren vor dem Wagen nach

einem Blatt desselben Künstlers (B. 133) eine Allegorie

des Frühlings dar4). Die Radierungen stammen aus der

Zeit um 1540—50. Trotzdem kann man jedoch keinen

Augenblick zweifelhaft sein, daß die Modelle nicht in das

16., sondern in das 17. Jahrhundert gehören. Denn wie

ein Vergleich der Gewandmotive und einzelner Typen,

beispielsweise des Satyrs, ergibt, sind alle Formen im

Sinne der neuen Zeit umgebildet. Zwei ebenfalls auf

Virgil Solis zurückgehende Holzreliefs mit Allegorien

und bei dem Krieger mit dem erhobenen Arm hat er an

die in zahlreichen Beispielen erhaltenen, sich auf eine

Lanze -stützenden Götter- und Fürstenstatuen gedacht.

Nicht ganz so nahe ist die Verwandtschaft des Mannes

in Ausfallstellung mit Figuren auf den Reliefs der Tra-

janssäule in I^om. Ein im Stil und Schnitt sehr ähnliches

Buchsmedaillon mit dem Parisurteil1, auf das eine

Plakette (I. 24, 65) und ein Elfenbeinrelief (Berliner 86)

im bayerischen Nationalmuseum zurückgehen, befindet

sich im Kaiser Friedrich - Museum in Berlin (1.829,

Vöge 295). Das Medaillon ist „um 1550“ in Süddeutsch-

3) Dargestellt ist vermutlich eine Scene aus der römischen

Geschichte.

von Sommer und Winter, die im Stil und in den Maßen

mit den Berlinern übereinstimmen, befinden sich im

Wiener Kunsthistorischen Museum5). Außerdem lassen

sich dem Meister mit Sicherheit noch zwei Buchsreliefs

im Kaiser Friedrich-Museum zuweisen, von denen das

eine nach Virgil Solis Radierung B. 134 zwei Bäuerinnen

mit Sense und Dreschflegel, das andere zwei bekränzte

Satyrn darstellt (I. 8203/04). Ein zweites Beispiel für

diese retrospektive Richtung in der Kunst des 17. Jahr-

Abb. 7. Allegorie des Frühlings, Deutsch, 17. Jahrh.

4) Dieselben Scenen finden sich in der genau gleichen Stilisie-

rung auf einem apokryphen Holzschnitt Hans Sebald Behams

(Pauli 1423). Die Allegorie des Frühlings kehrt im Gegensinn ferner

aiuf einer 1589 datierten Steinzeugkanne des San Emens im Berliner

Schloßmuseum und bei zahlreichen anderen Steinzeugkrügen wieder.

Vgl. O. von Falke, Das Rheinische Steinzeug I S. 35 (1908).

5) Abb. Schlosser, Werke der Kleinplastik in der Skulpturen-

sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses Bd. II Taf. XXI, 3 und

4 (1910).

nicht gedeuteten Gefangenenhinrichtung3) (Abb. 5). Die

Darstellung geht ausnahmsweise auf kein graphisches

Vorbild zurück, verrät dafür aber im Einzelnen eine

deutliche Abhängigkeit von der antiken Plastik. Bei der

Gestalt des Scharfrichters hat dem Meister die berühmte

Figur des Galaters, der sein Weib tötet, vorgeschwebt

Abb. 5. Gefangenenhinrichtung. Süddeutsch, um 1560

13