Pavifev Tf)eateümalet’et

üon

C. ftnes

I Inter den Wissenden besteht kein Zweifel daran,

daß die Pariser Theatermalerei im Großen und

Ganzen tief unter der unsrigen steht. Die Gründe dafür

anzugeben ist schwer, sie mögen auf demselben Gebiet

zu suchen sein, auf dem die Erklärung für die vielfache

Rückständigkeit der Seinestadt überhaupt zu suchen ist.

Man hat wohl Ideen und ist auch geistig rege und

produktiv; aber es fehlt der Ehrgeiz zur Moderne, den

man den Berlinern sogar zum Vorwurf macht; es fehlt

die Energie und der Tatendurst und es fehlt vielleicht

auch an Mitteln. Denn den Eindruck des Reichtums hat

man bei allem vereinzelten Luxus in Paris nicht, wohl

Chimene nicht im Schlosse des bösen Gormas zu kla-

gen braucht. Aber welche Kulissen! Urväter Haus-

rat! Sie scheinen einen großen Teil französischer Ge-

schichte miterlebt zu haben. Der Staub liegt dick auf

ihnen. Man staunt. Wie ist das möglich! Heiliger

Reinhardt! — In der Großen Oper, dem immer noch

herrlichen Prachtbau Garniers, gibt man Marouf, die

Geschichte des lustigen Schuhmachers von Cairo.

1001 Nacht bietet Gelegenheit zu allerlei Ausstattung,

aber sie wird nicht benutzt, und das Kalifenland sieht

schäbig aus. Im Theater Sarah Bernhardt ist Cyrano

von Bergerac wieder Kassenstück geworden, aber was

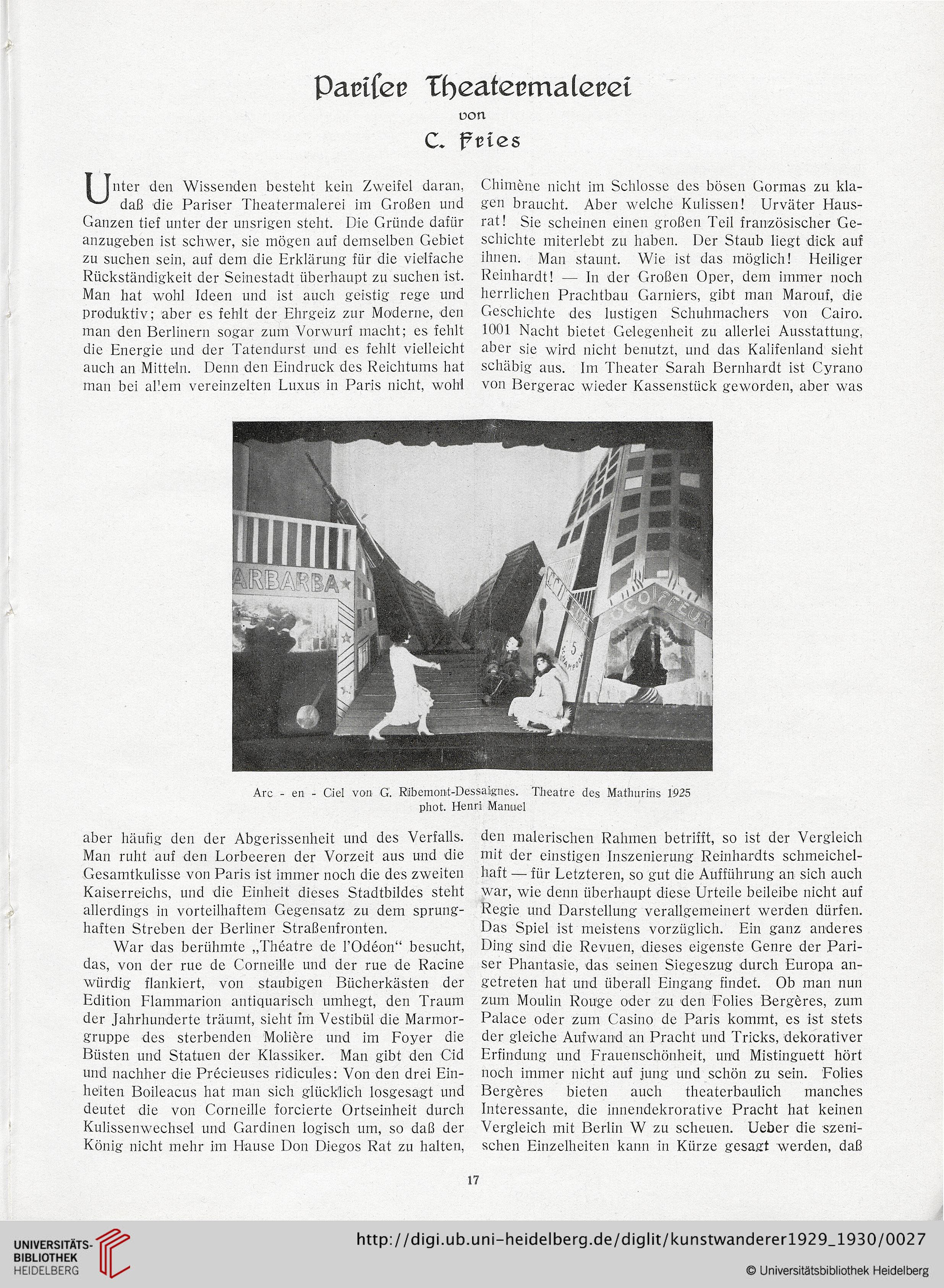

Are - en - CM von G'. Räbemonit-Dessaignes. Tbeatre des Mathurins 1925

phot. Henri Manuel

aber häufig den der Abgerissenheit und des Verfalls.

Man ruht auf den Lorbeeren der Vorzeit aus und die

Gesamtkulisse von Paris ist immer noch die des zweiten

Kaiserreichs, und die Einheit dieses Stadtbildes steht

allerdings in vorteilhaftem Gegensatz zu dem sprung-

haften Streben der Berliner Straßenfronten.

War das berühmte „Theatre de l’Odeon“ besucht,

das, von der rue de Corneille und der rue de Racine

würdig flankiert, von staubigen Bücherkästen der

Edition Flammarion antiquarisch umhegt, den Traum

der Jahrhunderte träumt, sieht im Vestibül die Marmor-

gruppe des sterbenden Moliere und im Foyer die

Büsten und Statuen der Klassiker. Man gibt den Cid

und nachher die Precieuses ridicules: Von den drei Ein-

heiten Boileacus hat man sich glücklich losgesagt und

deutet die von Corneille forcierte Ortseinheit durch

Kulissenwechsel und Gardinen logisch um, so daß der

König nicht mehr im Hause Don Diegos Rat zu halten,

den malerischen Rahmen betrifft, so ist der Vergleich

mit der einstigen Inszenierung Reinhardts schmeichel-

haft — für Letzteren, so gut die Aufführung an sich auch

war, wie denn überhaupt diese Urteile beileibe nicht auf

Regie und Darstellung verallgemeinert werden dürfen.

Das Spiel ist meistens vorzüglich. Ein ganz anderes

Ding sind die Revuen, dieses eigenste Genre der Pari-

ser Phantasie, das seinen Siegeszug durch Europa an-

getreten hat und überall Eingang findet. Ob man nun

zum Moulin Rouge oder zu den Folies Bergeres, zum

Palace oder zum Casino de Paris kommt, es ist stets

der gleiche Aufwand an Pracht und Tricks, dekorativer

Erfindung und Frauenschönheit, und Mistinguett hört

noch immer nicht auf jung und schön zu sein. Folies

Bergeres bieten auch theaterbaulich manches

Interessante, die innendekrorative Pracht hat keinen

Vergleich mit Berlin W zu scheuen. Ucbcr die szeni-

schen Einzelheiten kann in Kürze gesagt werden, daß

17

üon

C. ftnes

I Inter den Wissenden besteht kein Zweifel daran,

daß die Pariser Theatermalerei im Großen und

Ganzen tief unter der unsrigen steht. Die Gründe dafür

anzugeben ist schwer, sie mögen auf demselben Gebiet

zu suchen sein, auf dem die Erklärung für die vielfache

Rückständigkeit der Seinestadt überhaupt zu suchen ist.

Man hat wohl Ideen und ist auch geistig rege und

produktiv; aber es fehlt der Ehrgeiz zur Moderne, den

man den Berlinern sogar zum Vorwurf macht; es fehlt

die Energie und der Tatendurst und es fehlt vielleicht

auch an Mitteln. Denn den Eindruck des Reichtums hat

man bei allem vereinzelten Luxus in Paris nicht, wohl

Chimene nicht im Schlosse des bösen Gormas zu kla-

gen braucht. Aber welche Kulissen! Urväter Haus-

rat! Sie scheinen einen großen Teil französischer Ge-

schichte miterlebt zu haben. Der Staub liegt dick auf

ihnen. Man staunt. Wie ist das möglich! Heiliger

Reinhardt! — In der Großen Oper, dem immer noch

herrlichen Prachtbau Garniers, gibt man Marouf, die

Geschichte des lustigen Schuhmachers von Cairo.

1001 Nacht bietet Gelegenheit zu allerlei Ausstattung,

aber sie wird nicht benutzt, und das Kalifenland sieht

schäbig aus. Im Theater Sarah Bernhardt ist Cyrano

von Bergerac wieder Kassenstück geworden, aber was

Are - en - CM von G'. Räbemonit-Dessaignes. Tbeatre des Mathurins 1925

phot. Henri Manuel

aber häufig den der Abgerissenheit und des Verfalls.

Man ruht auf den Lorbeeren der Vorzeit aus und die

Gesamtkulisse von Paris ist immer noch die des zweiten

Kaiserreichs, und die Einheit dieses Stadtbildes steht

allerdings in vorteilhaftem Gegensatz zu dem sprung-

haften Streben der Berliner Straßenfronten.

War das berühmte „Theatre de l’Odeon“ besucht,

das, von der rue de Corneille und der rue de Racine

würdig flankiert, von staubigen Bücherkästen der

Edition Flammarion antiquarisch umhegt, den Traum

der Jahrhunderte träumt, sieht im Vestibül die Marmor-

gruppe des sterbenden Moliere und im Foyer die

Büsten und Statuen der Klassiker. Man gibt den Cid

und nachher die Precieuses ridicules: Von den drei Ein-

heiten Boileacus hat man sich glücklich losgesagt und

deutet die von Corneille forcierte Ortseinheit durch

Kulissenwechsel und Gardinen logisch um, so daß der

König nicht mehr im Hause Don Diegos Rat zu halten,

den malerischen Rahmen betrifft, so ist der Vergleich

mit der einstigen Inszenierung Reinhardts schmeichel-

haft — für Letzteren, so gut die Aufführung an sich auch

war, wie denn überhaupt diese Urteile beileibe nicht auf

Regie und Darstellung verallgemeinert werden dürfen.

Das Spiel ist meistens vorzüglich. Ein ganz anderes

Ding sind die Revuen, dieses eigenste Genre der Pari-

ser Phantasie, das seinen Siegeszug durch Europa an-

getreten hat und überall Eingang findet. Ob man nun

zum Moulin Rouge oder zu den Folies Bergeres, zum

Palace oder zum Casino de Paris kommt, es ist stets

der gleiche Aufwand an Pracht und Tricks, dekorativer

Erfindung und Frauenschönheit, und Mistinguett hört

noch immer nicht auf jung und schön zu sein. Folies

Bergeres bieten auch theaterbaulich manches

Interessante, die innendekrorative Pracht hat keinen

Vergleich mit Berlin W zu scheuen. Ucbcr die szeni-

schen Einzelheiten kann in Kürze gesagt werden, daß

17