Gott die Gabe empfangen hat, sich an der Natur zu er-

freuen.“ „Der Gott der Menschen ist ja jetzt das Geld.

Wer diesen Gott nicht anbetet, bleibt arm; darum

wollen wir gern arm bleiben.“ Mit den Jahren häuften

sich Erfolge und Ehren. Auf eigener Scholle in Karls-

ruhe durfte er sich ihrer freuen; gesucht hat er sie nicht,

weder den Professor noch den Galeriedirektor, nicht

die Orden und nicht die Exzellenz: „als aber die Sachen

kamen, so nahm ich sie wie reife Früchte, die einem in

den Schoß fallen, mit Dank an.“ Dennoch: „Je länger,

je mehr wird mir der Reichtum und die Bequemlichkeit

und das Wohlleben, in dem ich hier stecken muß, gleicli-

giltig und schon fast widerwärtig.“

Vor Berlin und seinen Kunstkritikern ist ihm

bange. Von einer Gesamtausstellung (1884) verspricht

er sich einen Mißerfolg, zumal die sog. Kunstkenner ihn

als einen „Feind der Kunst, einen Verderber des Schön-

heitsideals“ brandmarken. Er fühlt sich von der Berli-

ner „Kunstmeute“ (Ludwig Pietsch!) geächtet; von

Max Liebermann befürchtet er Ablehnung, noch ehe die-

ser sein neues Werk gesehen! Auf Berliner Kreise ist

seine Feststellung gemünzt; „Nun erwarten sie (die

Kunstgelehrten) von jeder stümperhaften dilettantischen

Aeußerung künstlerische Offenbarung. Wer eine Ver-

schrobenheit hat, dankt dafür heutzutag Gott und bringt

sie auf den Markt; aber auch die heucheln sie; sie

wollen krank scheinen — weil der Glaube herrscht, daß

aller geistige Krankheitsstoff in der Kunst sich ablagern

soll.“

Dennoch erklärt dieser lachende Philosoph Welt

und Menschen nicht für schlecht, sie sind nur unklar in

ihrem Wollen. Leider „raufen“ sie sich um Nichtigkei-

ten und vergessen, daß sie alle Brüder sind. Gern

möchte J'homa — freilich der jugendliche Thoma! —

einen Bund edler Menschen stiften, „worin sie sich zum

Guten ermuntern und ermahnen, schriftlich und münd-

lich.“ Unbegreiflich erscheint es ihm, daß jemand, der

die Welt grundsätzlich als schlecht und verdorben an-

sieht, die Menschen lieben kann! Nur die Liebe — ohne

Unterschied des Glaubens — kann die Menschen

glücklich machen.

Nach dem Zusammenbruch 1918 findet Thoma

bittere Worte der Anklage gegen „Rederei und Schau-

spielerei“ gewisser Leute, verlangt er Reinigung der

Atmosphäre von Bosheit, Hochmut und Selbstsucht;

„gelingt diese Reinigung auf dem Wege der Republik, so

muß es uns auch recht sein.“ Das deutsche Wesen, an

dem die Welt genesen soll, erblickt Thoma nur in der

Bescheidenheit und dem auf ihr aufgebauten stolzen

Selbstbewußtsein, „also aus unserm Zivilisationsdusel

hinaus!“ Kehren wir — meint Thoma — nicht wieder

zur einfachen, selbstverständlichen Natur zurück, so

sind wir für die Zukunft verloren.

Mit ihrer Fülle schöner Gedanken und treffender

Beobachtungen stellen die Thoma-Briefe den Wegwei-

ser zu einer Gemütserhebung dar, die uns in unserer

zerrissenen Zeit so bitter nottut.

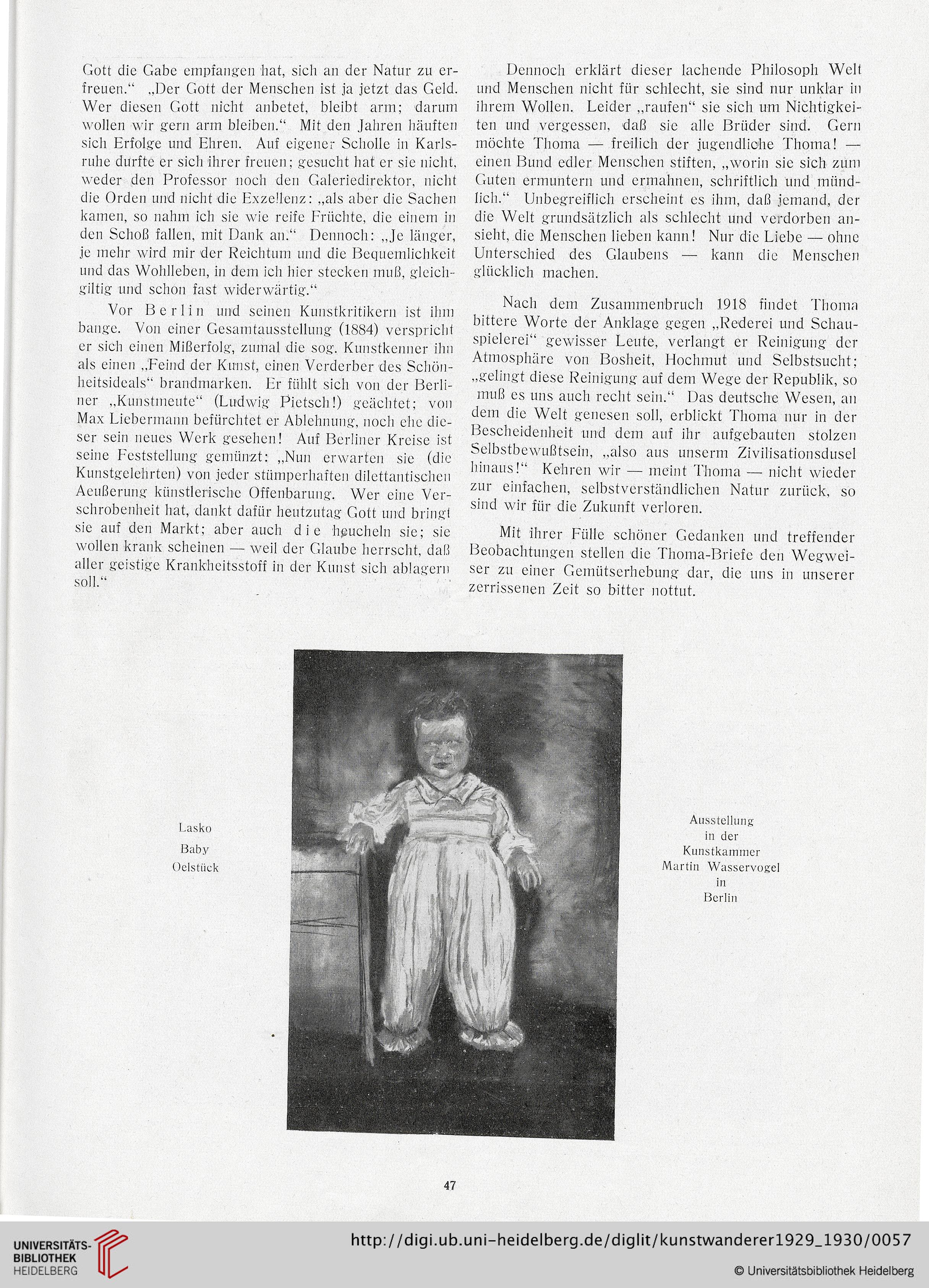

Lasko

Baby

Oelstück

Ausstellung

in der

Kunstkammer

Martin Wasservogel

in

Berlin

47

freuen.“ „Der Gott der Menschen ist ja jetzt das Geld.

Wer diesen Gott nicht anbetet, bleibt arm; darum

wollen wir gern arm bleiben.“ Mit den Jahren häuften

sich Erfolge und Ehren. Auf eigener Scholle in Karls-

ruhe durfte er sich ihrer freuen; gesucht hat er sie nicht,

weder den Professor noch den Galeriedirektor, nicht

die Orden und nicht die Exzellenz: „als aber die Sachen

kamen, so nahm ich sie wie reife Früchte, die einem in

den Schoß fallen, mit Dank an.“ Dennoch: „Je länger,

je mehr wird mir der Reichtum und die Bequemlichkeit

und das Wohlleben, in dem ich hier stecken muß, gleicli-

giltig und schon fast widerwärtig.“

Vor Berlin und seinen Kunstkritikern ist ihm

bange. Von einer Gesamtausstellung (1884) verspricht

er sich einen Mißerfolg, zumal die sog. Kunstkenner ihn

als einen „Feind der Kunst, einen Verderber des Schön-

heitsideals“ brandmarken. Er fühlt sich von der Berli-

ner „Kunstmeute“ (Ludwig Pietsch!) geächtet; von

Max Liebermann befürchtet er Ablehnung, noch ehe die-

ser sein neues Werk gesehen! Auf Berliner Kreise ist

seine Feststellung gemünzt; „Nun erwarten sie (die

Kunstgelehrten) von jeder stümperhaften dilettantischen

Aeußerung künstlerische Offenbarung. Wer eine Ver-

schrobenheit hat, dankt dafür heutzutag Gott und bringt

sie auf den Markt; aber auch die heucheln sie; sie

wollen krank scheinen — weil der Glaube herrscht, daß

aller geistige Krankheitsstoff in der Kunst sich ablagern

soll.“

Dennoch erklärt dieser lachende Philosoph Welt

und Menschen nicht für schlecht, sie sind nur unklar in

ihrem Wollen. Leider „raufen“ sie sich um Nichtigkei-

ten und vergessen, daß sie alle Brüder sind. Gern

möchte J'homa — freilich der jugendliche Thoma! —

einen Bund edler Menschen stiften, „worin sie sich zum

Guten ermuntern und ermahnen, schriftlich und münd-

lich.“ Unbegreiflich erscheint es ihm, daß jemand, der

die Welt grundsätzlich als schlecht und verdorben an-

sieht, die Menschen lieben kann! Nur die Liebe — ohne

Unterschied des Glaubens — kann die Menschen

glücklich machen.

Nach dem Zusammenbruch 1918 findet Thoma

bittere Worte der Anklage gegen „Rederei und Schau-

spielerei“ gewisser Leute, verlangt er Reinigung der

Atmosphäre von Bosheit, Hochmut und Selbstsucht;

„gelingt diese Reinigung auf dem Wege der Republik, so

muß es uns auch recht sein.“ Das deutsche Wesen, an

dem die Welt genesen soll, erblickt Thoma nur in der

Bescheidenheit und dem auf ihr aufgebauten stolzen

Selbstbewußtsein, „also aus unserm Zivilisationsdusel

hinaus!“ Kehren wir — meint Thoma — nicht wieder

zur einfachen, selbstverständlichen Natur zurück, so

sind wir für die Zukunft verloren.

Mit ihrer Fülle schöner Gedanken und treffender

Beobachtungen stellen die Thoma-Briefe den Wegwei-

ser zu einer Gemütserhebung dar, die uns in unserer

zerrissenen Zeit so bitter nottut.

Lasko

Baby

Oelstück

Ausstellung

in der

Kunstkammer

Martin Wasservogel

in

Berlin

47