Jahre in Jouy en Josas bei Versailles nieder, Christian

Philipp Oberkampf, ein Bayer, der ans Aarau einwan-

dert, 1759 das Edikt erhält, 1787 Hoflieferant

Ludwigs XVI.. schließlich Napoleons „Seigneur de

Jouy“ und der größte bekannteste Arbeitgeber Frank-

reichs wird. Otto, Ludenbacher, Labouchere, Clouzot

haben uns das Leben und Wirken dieses seltenen

Mannes geschildert, den Napoleon den besten Kämpfer

gegen England nannte und 1806 mit dem Kreuz der

Ehrenlegion von seiner Brust schmückte, den reichen

alten Ehrenmann, dem 1815 die Preußen alles zerstör-

ten, so daß er aus Grain wenige Monate darauf starb.

Die berühmte Manufacture de Jouy, die durch die An-

mut und Vollkommenheit ihrer meist von Huet entwor-

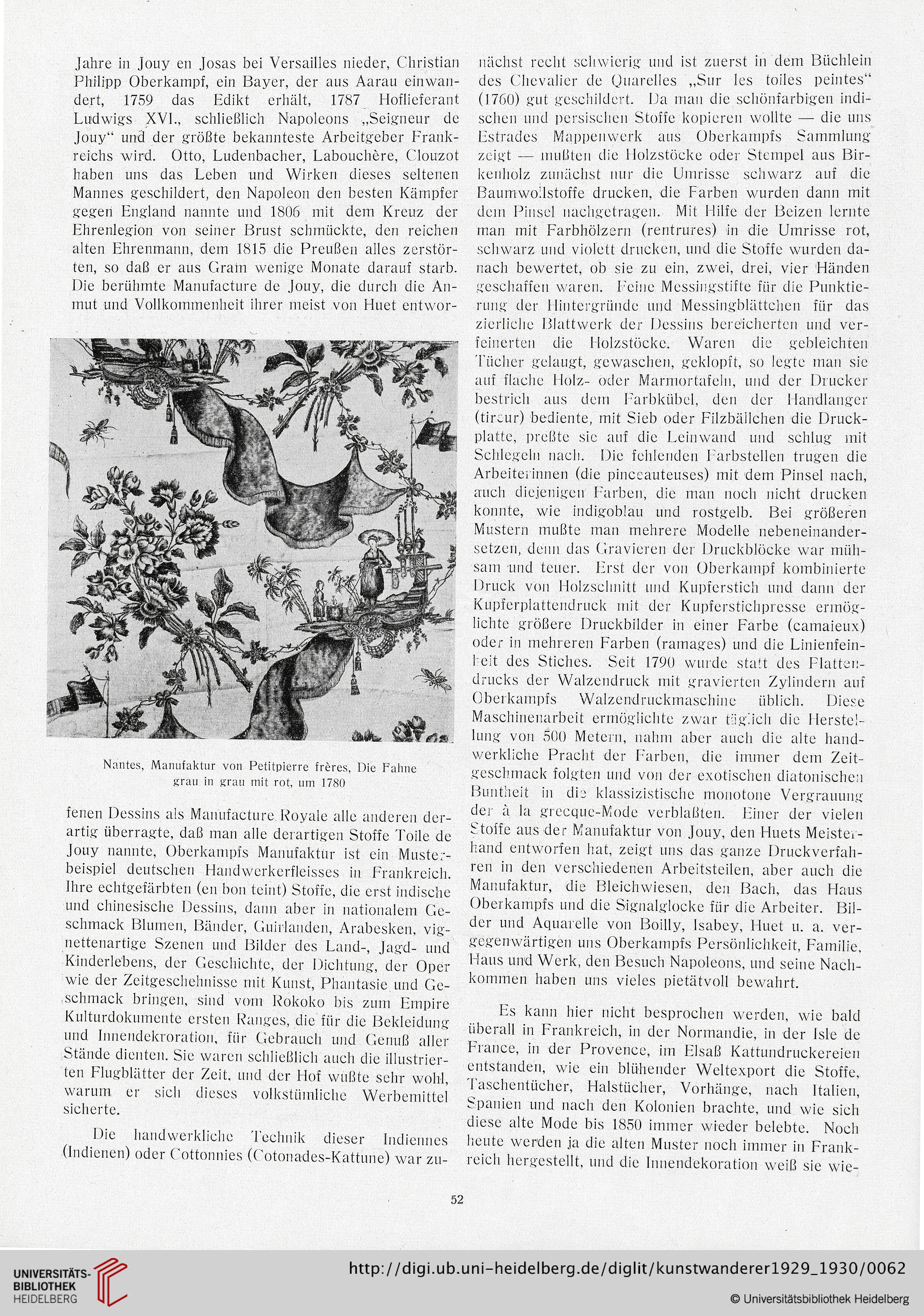

Nantes, Manufaktur von Petitpierre freres, Die Fahne

grau in grau mit rot, um 1780

fenen Dessins als Manufacture Royale alle anderen der-

artig überragte, daß man alle derartigen Stoffe Tode de

Jouy nannte, Oberkampfs Manufaktur ist ein Muster-

beispiel deutschen Handwerkerfleisses in Frankreich.

Ihre echtgefärbten (en hon leint) Stoffe, die erst indische

und chinesische Dessins, dann aber in nationalem Ge-

schmack Blumen, Bänder, Guirlauden, Arabesken, vig-

nettenartige Szenen und Bilder des Land-, Jagd- und

Kinderlebens, der Geschichte, der Dichtung, der Oper

wie der Zeitgeschehnisse mit Kunst, Phantasie und Ge-

schmack bringen, sind vorn Rokoko bis zum Empire

Kulturdokumente ersten Ranges, die für die Bekleidung

und Innendekroration, für Gebrauch und Genuß aller

Stände dienten. Sie waren schließlich auch die illustrier-

ten Flugblätter der Zeit, und der Hof wußte sehr wohl,

warum er sich dieses volkstümliche Werbemittel

sicherte.

Die handwerkliche I eclinik dieser Indicnnes

(Indienen) oder Cottonnies (Cotonades-Kattune) war zu-

nächst recht schwierig und ist zuerst in dem Büchlein

des Chevalier de Quarelles „Sur les toiles peintes“

(1760) gut geschildert. Da man die schönfarbigen indi-

schen und persischen Stoffe kopieren wollte — die uns

Estrades Mappenwerk aus Oberkampfs Sammlung

zeigt — mußten die Holzstöcke oder Stempel aus Bir-

kenholz zunächst nur die Umrisse schwarz auf die

Baumwollstoffe drucken, die Farben wurden dann mit

dem Pinsel nachgetragen. Mit Hilfe der Beizen lernte

man mit Farbhölzern (rentrures) in die Umrisse rot,

schwarz und violett drucken, und die Stoffe wurden da-

nach bewertet, ob sie zu ein, zwei, drei, vier Händen

geschaffen waren. Feine Messingstifte für die Punktie-

rung der Hintergründe und Messingblättchen für das

zierliche Blattwerk der Dessins bereicherten und ver-

feinerten die Holzstöcke. Waren die gebleichten

Tücher gelaugt, gewaschen, geklopft, so legte man sie

auf flache Holz- oder Marmortafeln, und der Drucker

bestrich aus dem Farbkübel, den der Handlanger

(tircur) bediente, mit Sieb oder Filzbällchen die Druck-

platte, preßte sie auf die Leinwand und schlug mit

Schlegeln nach. Die fehlenden 1 arbstellcn trugen die

Arbeiterinnen (die pinceauteuses) mit dem Pinsel nach,

auch diejenigen Farben, die man noch nicht drucken

konnte, wie indigoblau und rostgelb. Bei größeren

Mustern mußte man mehrere Modelle nebeneinander-

setzen, denn das Gravieren der Druckblöcke war müh-

sam und teuer. Erst der von Oberkampf kombinierte

Druck von Holzschnitt und Kupferstich und dann der

Kupferplattendruck mit der Kupferstichpresse ermög-

lichte größere Druckbilder in einer Farbe (camaieux)

oder in mehreren Farben (ramages) und die Linienfein-

1 eit des Stiches. Seit 1790 wurde statt des Platten-

drucks der Walzendruck mit gravierten Zylindern auf

Oberkampfs Walzendruckmaschine üblich. Diese

Maschinenarbeit ermöglichte zwar täglich die Herstel-

lung von 500 Metern, nahm aber auch die alte hand-

werkliche Pracht der Farben, die immer dem Zeit-

geschmack folgten und von der exotischen diatonischen

Buntheit in die klassizistische monotone Vergrauung

der a la grecque-Mode verblaßten. Einer der vielen

Stoffe aus der Manufaktur von Jouy, den Huets Meister-

hand entworfen hat, zeigt uns das ganze Druckverfah-

ren in den verschiedenen Arbeitsteilen, aber auch die

Manufaktur, die Bleichwiesen, den Bach, das Haus

Oberkampfs und die Signalglocke für die Arbeiter. Bil-

der und Aquarelle von Boilly, Isabey, Huet u. a. ver-

gegenwärtigen uns Oberkampfs Persönlichkeit, Familie,

Haus und Werk, den Besuch Napoleons, und seine Nach-

kommen haben uns vieles pietätvoll bewahrt.

Es kann hier nicht besprochen werden, wie bald

überall in Frankreich, in der Normandie, in der lsle de

France, in der Provence, im Elsaß Kattundruckereien

entstanden, wie ein blühender Weltexport die Stoffe,

1 aschentücher, Halstücher, Vorhänge, nach Italien,

Spanien und nach den Kolonien brachte, und wie sich

diese alte Mode bis 1850 immer wieder belebte. Noch

heute werden ja die alten Muster noch immer in Frank-

reich hergestellt, und die Innendekoration weiß sie wie-

52

Philipp Oberkampf, ein Bayer, der ans Aarau einwan-

dert, 1759 das Edikt erhält, 1787 Hoflieferant

Ludwigs XVI.. schließlich Napoleons „Seigneur de

Jouy“ und der größte bekannteste Arbeitgeber Frank-

reichs wird. Otto, Ludenbacher, Labouchere, Clouzot

haben uns das Leben und Wirken dieses seltenen

Mannes geschildert, den Napoleon den besten Kämpfer

gegen England nannte und 1806 mit dem Kreuz der

Ehrenlegion von seiner Brust schmückte, den reichen

alten Ehrenmann, dem 1815 die Preußen alles zerstör-

ten, so daß er aus Grain wenige Monate darauf starb.

Die berühmte Manufacture de Jouy, die durch die An-

mut und Vollkommenheit ihrer meist von Huet entwor-

Nantes, Manufaktur von Petitpierre freres, Die Fahne

grau in grau mit rot, um 1780

fenen Dessins als Manufacture Royale alle anderen der-

artig überragte, daß man alle derartigen Stoffe Tode de

Jouy nannte, Oberkampfs Manufaktur ist ein Muster-

beispiel deutschen Handwerkerfleisses in Frankreich.

Ihre echtgefärbten (en hon leint) Stoffe, die erst indische

und chinesische Dessins, dann aber in nationalem Ge-

schmack Blumen, Bänder, Guirlauden, Arabesken, vig-

nettenartige Szenen und Bilder des Land-, Jagd- und

Kinderlebens, der Geschichte, der Dichtung, der Oper

wie der Zeitgeschehnisse mit Kunst, Phantasie und Ge-

schmack bringen, sind vorn Rokoko bis zum Empire

Kulturdokumente ersten Ranges, die für die Bekleidung

und Innendekroration, für Gebrauch und Genuß aller

Stände dienten. Sie waren schließlich auch die illustrier-

ten Flugblätter der Zeit, und der Hof wußte sehr wohl,

warum er sich dieses volkstümliche Werbemittel

sicherte.

Die handwerkliche I eclinik dieser Indicnnes

(Indienen) oder Cottonnies (Cotonades-Kattune) war zu-

nächst recht schwierig und ist zuerst in dem Büchlein

des Chevalier de Quarelles „Sur les toiles peintes“

(1760) gut geschildert. Da man die schönfarbigen indi-

schen und persischen Stoffe kopieren wollte — die uns

Estrades Mappenwerk aus Oberkampfs Sammlung

zeigt — mußten die Holzstöcke oder Stempel aus Bir-

kenholz zunächst nur die Umrisse schwarz auf die

Baumwollstoffe drucken, die Farben wurden dann mit

dem Pinsel nachgetragen. Mit Hilfe der Beizen lernte

man mit Farbhölzern (rentrures) in die Umrisse rot,

schwarz und violett drucken, und die Stoffe wurden da-

nach bewertet, ob sie zu ein, zwei, drei, vier Händen

geschaffen waren. Feine Messingstifte für die Punktie-

rung der Hintergründe und Messingblättchen für das

zierliche Blattwerk der Dessins bereicherten und ver-

feinerten die Holzstöcke. Waren die gebleichten

Tücher gelaugt, gewaschen, geklopft, so legte man sie

auf flache Holz- oder Marmortafeln, und der Drucker

bestrich aus dem Farbkübel, den der Handlanger

(tircur) bediente, mit Sieb oder Filzbällchen die Druck-

platte, preßte sie auf die Leinwand und schlug mit

Schlegeln nach. Die fehlenden 1 arbstellcn trugen die

Arbeiterinnen (die pinceauteuses) mit dem Pinsel nach,

auch diejenigen Farben, die man noch nicht drucken

konnte, wie indigoblau und rostgelb. Bei größeren

Mustern mußte man mehrere Modelle nebeneinander-

setzen, denn das Gravieren der Druckblöcke war müh-

sam und teuer. Erst der von Oberkampf kombinierte

Druck von Holzschnitt und Kupferstich und dann der

Kupferplattendruck mit der Kupferstichpresse ermög-

lichte größere Druckbilder in einer Farbe (camaieux)

oder in mehreren Farben (ramages) und die Linienfein-

1 eit des Stiches. Seit 1790 wurde statt des Platten-

drucks der Walzendruck mit gravierten Zylindern auf

Oberkampfs Walzendruckmaschine üblich. Diese

Maschinenarbeit ermöglichte zwar täglich die Herstel-

lung von 500 Metern, nahm aber auch die alte hand-

werkliche Pracht der Farben, die immer dem Zeit-

geschmack folgten und von der exotischen diatonischen

Buntheit in die klassizistische monotone Vergrauung

der a la grecque-Mode verblaßten. Einer der vielen

Stoffe aus der Manufaktur von Jouy, den Huets Meister-

hand entworfen hat, zeigt uns das ganze Druckverfah-

ren in den verschiedenen Arbeitsteilen, aber auch die

Manufaktur, die Bleichwiesen, den Bach, das Haus

Oberkampfs und die Signalglocke für die Arbeiter. Bil-

der und Aquarelle von Boilly, Isabey, Huet u. a. ver-

gegenwärtigen uns Oberkampfs Persönlichkeit, Familie,

Haus und Werk, den Besuch Napoleons, und seine Nach-

kommen haben uns vieles pietätvoll bewahrt.

Es kann hier nicht besprochen werden, wie bald

überall in Frankreich, in der Normandie, in der lsle de

France, in der Provence, im Elsaß Kattundruckereien

entstanden, wie ein blühender Weltexport die Stoffe,

1 aschentücher, Halstücher, Vorhänge, nach Italien,

Spanien und nach den Kolonien brachte, und wie sich

diese alte Mode bis 1850 immer wieder belebte. Noch

heute werden ja die alten Muster noch immer in Frank-

reich hergestellt, und die Innendekoration weiß sie wie-

52